上海博物館館藏佛教雕塑鑒賞

郁健瓊

摘 要:佛像雕塑是上海博物館“中國古代雕塑館”的重點內容,觀眾可以從陳列的歷代佛像雕塑展品中了解到佛教作為一種外來文化,在其長期的發展過程中,最終與中華民族本土文化融為一體的漸進發展過程。

關鍵詞:雕塑;佛像;本土化

金、紅、黑三色的基本色調,隔墻采用佛教藝術中常用的蓮瓣造型,壁櫥形似石窟寺中的佛龕,露置的陳列形式,640平方米的上海博物館“中國古代雕塑館”顯得莊嚴而神圣。

展館最引人注目的是中國佛像雕塑藝術:北魏佛像輕盈飄逸,北齊和隋代佛像優美洗練、形神俱備,唐代造像豐盈多姿,宋代菩薩像秀美親和。觀眾可以從展陳中體會到佛教作為一種外來文化,在其長期發展過程中,最終與中華民族本土文化融為一體的漸進發展過程。

佛教自漢代從古印度和中亞傳入中國,到南北朝至隋趨于高峰,隨著佛教的廣泛傳播,佛教造像逐漸成為當時中國雕塑藝術的主流。北魏佛像深目高鼻、挺拔俊秀、形貌古樸,既帶明顯的外來氣息,又不乏濃厚的漢代畫像石的風格。北齊和隋代的佛像在進一步本土化的進程中,既具有共同的時代風格,又呈現出不同的地區特色。

佛鎏金銅像(圖1),北魏,通高22.5厘米。佛像螺發肉髻,面相豐滿,眉目修長,鼻挺嘴巧,唇角內收,臉含微笑,表情慈祥。身穿褒衣博帶式大衣,衣裙的紋理層次豐富、對稱均勻。下裳及袖口外揚,猶如迎風飄展的羽翼,極具裝飾性。佛像左手施與愿印,右手施無畏印,雙腳赤裸立于底座。整件作品清俊秀美、神采飄逸,為北魏金銅造像之精品。

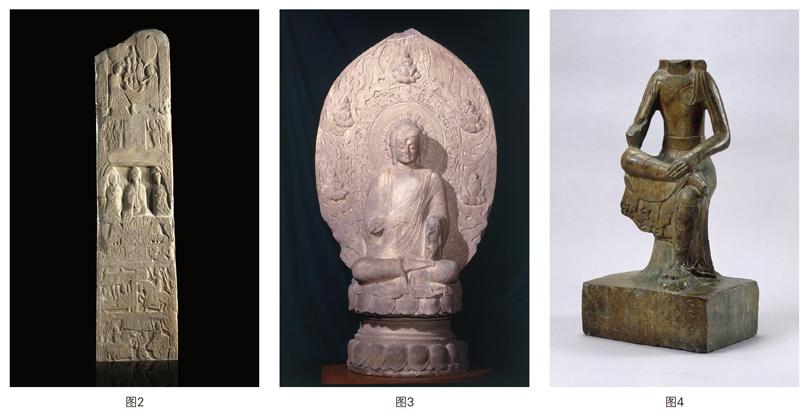

王龍生等造佛像石碑(圖2),北魏,通高233厘米。北魏造像石碑制作較為粗放,人物造型古樸大方,極具寫實味道,其形式承襲了濃厚的漢代畫像石的風格。在內容上除了佛、菩薩、供養人像等,石碑碑面往往分層并以窟龕的形式裝飾,常見漢畫像石上的車馬、華蓋、馬戲、角力等。此件造像石碑四周皆有雕刻,正面分多層,運用傳統的漢畫像石藝術手法,以浮雕與淺刻相結合,分別刻畫維摩詰和文殊菩薩相對說法圖、一佛二菩薩像以及供養人和車馬出行的生活圖景,圖案空隙之處還刻有王龍生等供養人的姓名。整個石碑內容豐富,布局巧妙,生動地表現出維摩詰和文殊菩薩論辯佛理的場景,再現了當時的生活情趣和社會風情,為北魏造像石碑之佳作。

釋迦牟尼佛石像(圖3),北齊,高161厘米。佛像以白石雕刻,螺發肉髻,眼光下斂,稍稍內收的唇角蘊含著親切的笑意,肩圓寬胸,身披敞領袈裟,結跏趺坐于極少見的雙重蓮花座上。衣褶的刻畫洗練概括,流暢自如。佛像雙手殘缺,但仍然可以想見其說法姿式。佛像的背光十分華麗,周邊飾以火焰紋,五團熊熊燃燒的火焰中心雕有五尊坐蓮化佛;寶珠形頭光,中心飾蓮花,外緣是一圈荷蓮唐草構成的圖案,極富裝飾之美。佛像眉心有圓形飾物,惜失。釋迦佛像豐腴秀美的臉龐,雍容大度的氣派,呈現出明澈、智慧、慈祥的神情;加上精細富麗的背光,整個造像在和諧統一中呈現出釋迦佛的慈祥和莊嚴。在這里,宗教境界神圣的主宰和藝術境界中唯美的形象融于一體。此北齊佛像基本上已經本土化,面相和同時期的俑像有共同點,優美的體態和生動的神情正是中國佛教藝術在自身的發展演變中根據民族傳統所做的藝術創造。

道常造太子思惟石像(圖4),北齊天保四年(553),通高52厘米。石像頭部及右手缺失,為半跏坐思惟姿勢。造像胸部稍前傾,背部略彎,腰腹纖細,臂部修長,左手搭右足,左腳踏蓮花,右腳擱于左膝,身形姿態極為秀美。太子裸上身,戴項圈,佩腕釧,肩披寶繒,輕柔貼體。著高腰大裙,裙擺下垂呈波曲狀,層次豐富,富有質感。整個太子石像人體結構把握精準,形象優美,造型優雅,寫實而生動。太子半跏坐的思惟姿勢,盡管因頭、手殘缺,但其余部一手支頤、低頭思索的獨特造型,使觀眾腦海中油然產生出人像潛心沉思的無盡遐想。

千佛石碑(圖5),北周,高171厘米。千佛是自北魏以來,在石窟寺或寺外單體造像中較常見的一種題材。布局形式具有其鮮明的特征:在某一平面上雕刻排列整齊的上千小佛。本件千佛石碑布局嚴密、排列規整,為典型之作。石碑四面刻滿小型佛龕,正背面橫作26行,每行16龕,左右二側每行3龕。龕內刻一佛,作結跏趺端坐狀。雖然千個小佛形體較小,但佛之面相、形態刻畫工整。石碑正面上部居中作一大佛龕,內刻一佛、二弟子、二菩薩、二天王像、二護法獅;背面正上方也有一龕,內刻交踋彌勒菩薩和二弟子、二菩薩、二天王、二護法獅像。整件造像以滿目整齊的上千小佛,使面對造像的觀眾有走進佛國世界的感覺。

阿彌陀佛三尊銅佛(圖6),隋代,佛像高37.6厘米,底座縱23.4厘米,底座橫30.4厘米。佛壇上承有一佛、二菩薩、二供養人、二獅子。中間佛的蓮座左右各有一插孔,此位置原應為二脅侍菩薩,已遺失。造像主尊位于佛壇正中,主佛結跏趺坐于蓮臺正中,波浪形發髻,面龐豐圓,神態靜穆,右肩袒露,右手做說法姿勢。整個主佛造型簡練,線條簡潔。對比之下蓮座和背光的造型卻很華麗。蓮座層次分明,裝飾豐富,中腰飾以一圈人面,非常別致。背光邊緣為透雕的火焰紋,內圈是唐草紋,唐草紋之間飾有七尊化佛。兩側的菩薩高髻寶冠,項戴珠串纓絡,左尊持寶珠,右尊拈寶花,面相豐腴,神態寧靜。供養人為一男一女,形體較小,女供養人披帛恭立,男供養人合掌禮佛,體現了虔敬的“佛徒信敬相”。佛壇最前面蹲踞著兩只張口吐舌的護法獅,以襯托佛的神威。整件作品主體突出,布局合理,造型精巧別致,雕鑄精美華麗。它以成鋪形式出現,將佛國世界展現在人們面前,表現了佛的慈祥與自在,菩薩的福德與莊嚴。

大唐盛世,文明昌盛,雕塑藝術也達到高峰。唐朝佛教雕像追求形體的完美,菩薩造型體態雍容優雅,神情端莊慈悲,表現了佛家超度眾生的情態,造像更趨于世俗化。

菩薩石像(圖7),唐代,高72厘米。這是一件難得的盛唐佳作。菩薩頭戴高冠,面如滿月,鼻正挺,嘴小巧,眉彎長,眼睛微合,豐潤秀美,神情平和安祥。菩薩胸肌豐滿,“胡跪”式的坐姿、腰部收攏的長裙突出了菩薩柔美的細腰和嫵媚的體態,褶襞刻畫自然流暢,富有動感,形象生動有致。手部遺失,但殘缺的雕像難掩其優美生動。整個作品以漢白石圓雕而成,石質細膩滋潤,刀法精練嫻熟,使之成為盛唐菩薩像的創作典范。

迦葉木雕頭像(圖8),唐代,高77厘米。迦葉是佛祖釋迦牟尼的大弟子。頭像為圓雕,迦葉前額寬廣,壽眉連頭,目光深邃,眉宇緊鎖,嘴角含笑,雙耳飽滿,儼然一位飽經風霜、大徹大悟的高僧形貌。中國古代的木雕佛像大都用濃重的漆金或彩繪加以裝飾,此件造像表層仍留存有麻布和彩漆的痕跡。此尊木雕迦葉像雖然經歷了千年滄桑,出現了剝落開裂的跡象,但仍保存完整。頭像的后部有一個方孔,可能是與身體銜接的榫口,并兼做大型木雕件的防裂孔,作用是防止木材全部開裂,起到保護頭像的作用。此尊木雕迦葉像造型樸素凝重,自然而富有生氣,是唐代現實主義的光輝典范。剝落的彩繪裸露出的木質紋理展現了木雕藝術特有的質樸美。

宋代佛教造像愈發注重世俗的形體之美,多以生活中的人物為原形,已經突破了佛教的儀規和模式,表現手法極為寫實,外來的佛像影響至此已經徹底消失。佛像創作更加接近世俗,充滿生活情趣。

菩薩漆金彩繪木雕坐像(圖9),宋代,高92厘米。此像原出山西洪洞縣永慶寺內。菩薩整體裝束華麗,面容端莊,表情嫻靜。頭帶寶冠,右肩裸露,胸前佩帶裝飾夸張的項鏈。右腿支起,右手擱置膝上;左腿盤于身前。這種隨意自然的半跏依坐式更接近世俗化,使人倍感親切。以木代銅的佛教造像從五代開始逐漸多了起來。到宋代,木雕菩薩像已經成為寺院造像的主要形式。

菩薩泥塑立像(圖10),宋代,高159厘米。此像原出山西境內。宋代的佛教造像已經完全世俗化,此時的菩薩像就似當時的婦女形象。這尊菩薩立像身材勻稱,面龐秀美。用筆畫出細長的眉毛,眉間有白毫,眼睛下視,櫻桃小嘴抹以朱紅,胸前掛有金色瓔珞,系彩繪高腰長裙,腹部收攏的裙褶凸顯了菩薩婀娜的體態,肩上有綠色披風,赤足站于蓮花坐上。右手握狀向上,左手攤開向下,雙手應有持物,惜佚。菩薩苗條端麗,表情溫婉嫻靜,似一優美的民間婦女。