構建精準化智能化預報服務體系的深圳實踐和展望

蘭紅平 劉敦訓 孫石陽 魏曉琳 徐婷

(深圳市氣象局,深圳 518040)

0 引言

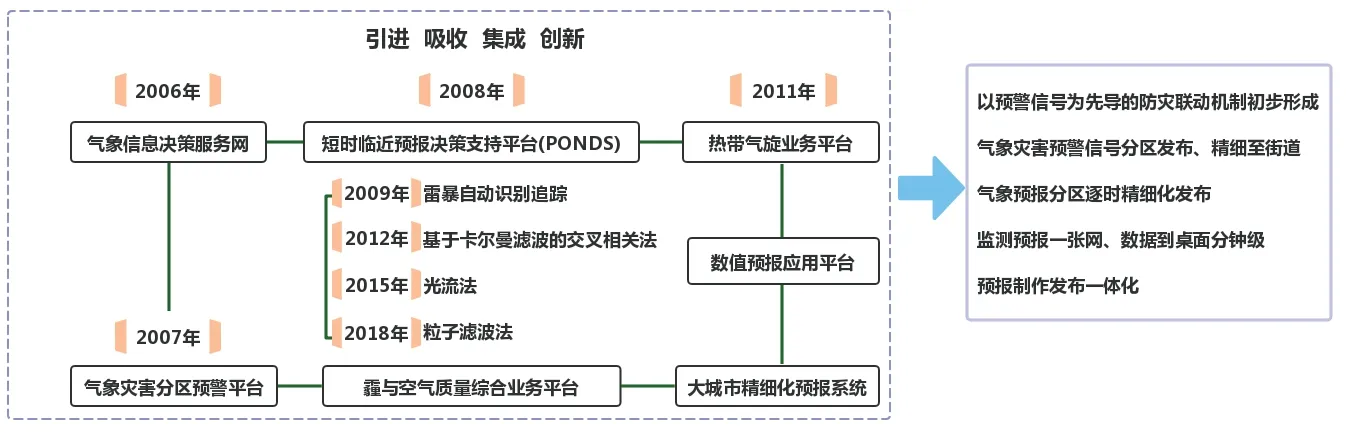

21世紀以來,隨著中國城市化水平快速提升,越來越多的國際化的大型活動在我國大城市舉辦,北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、深圳大運會等大型活動提出了定點定時定量精細化預報需求。此時正值短時臨近預報和中尺度數值天氣預報模式技術快速發展時期,在北京奧運會上開展WMO預報示范項目(VIPS)應用(2008年),提升了中國預報精細化服務水平[1],深圳氣象堅持“引進 、吸收、集成、創新”開展氣象科技創新,充分利用和借鑒國內外最先進的預報服務技術[2-5],緊密結合深圳氣象防災減災和城市運行的精細化服務需求,開展大城市精細化預報服務創新,完美保障第26屆世界大學生運動會,被中國氣象局授予“大城市精細化預報服務深圳模式”(圖1),精細化預報業務體系在全國成為首創[6-9]。

從2010年開始,以智能手機普及為代表的移動互聯網蓬勃發展,深圳市氣象局緊緊抓住互聯網爆發的機遇,迅速向互聯網+預報服務轉型,建立了以集約、高效、互動為特征的互聯網+氣象服務新模式(圖2)。打造在線互動反饋的“指尖上的氣象臺”“兩微一端”實時互聯互通互動,形成三端聯動共同發展的格局;構建“互聯網+”預警信息全覆蓋發布網絡,建立基于“互聯網+”決策氣象服務和行業安全氣象服務新流程和新模式;以線上基層氣象臺為基礎,建立了基于“互聯網+”的“一級預警、兩級監管、四級聯動、對點服務、社會響應”氣象災害防御協同化管理體系;集約化預報服務流程管理平臺,實現預報服務產品同步制作和一鍵發布,不斷適應互聯網多任務并發、多渠道管理、高頻次、高效率、高互動的服務需求。防災聯動更加精準高效,樹立了地鐵和港口氣象服務的全國標桿。

圖1 大城市精細化預報服務深圳模式創建階段(2000—2011年) Fig. 1 Shenzhen Megacity Precision Forecasting Service Model Phase (2000-2011)

圖2 互聯網+氣象服務新模式階段(2010—2017年) Fig. 2 Phase of the new Internet Plus meteorological service model(2010—2017年)

從2017年開始,基于大數據的智能革命為向智能監測預報服務轉型提供機遇,搭建智能預報合作研發機制,建立并發布了標準雷達數據集,在粵港澳氣象科技合作的背景下,同香港天文臺共同面向全球征集短時強降水智能臨近預報算法,基于深度學習技術,聯合哈工大等機構開展強降水智能臨近預報算法研究,探索應用對抗生成網絡(GAN)和門控循環單元神經網絡(GRU)取得良好的試驗結果(圖3)。發展基于大數據的個性化精準服務、惡劣天氣的個性化呼叫服務(2017年),不斷為推動預報服務體系升級賦能。建立基于網絡爬蟲技術的社會觀測數據智能收集,通過微博等新媒體渠道實時篩選廣東省范圍內的冰雹、大風、暴雨等8種氣象災害和影響信息,并開展輿情分析和熱度評價分析,應用于氣象預報預警服務中。開發小象天氣機器人智能咨詢服務,應用天氣大數據庫、人工智能等技術通過深圳天氣app智能機器人實現氣象信息的智能應答,用戶可以通過直接語音問答的方式,快速獲取專業、及時的天氣信息。

圖3 智能預報和智能服務轉型發展階段(2017年至今) Fig. 3 Smart forecasting and smart services transition development phase (2017 to present)

1 體系創新性

1.1 技術創新引領

瞄準世界科技前沿,堅持引進與自主創新相結合,通過技術的集成和進一步的自主創新,形成氣象服務的競爭力和特色,提升預報準確率和氣象服務的效率和滿意度。

抓住國際數值預報模式發展的機遇,與美國俄克拉荷馬大學風暴分析與預測中心(CAPS)共同開發的逐小時循環實時同化預報系統HAPS(2010年),引進了歐洲中長期預報中心的全球模式產品(2011年)和JMA、T639以及GRAPES等模式產品,并集成和產品化應用。引進了廣東省氣象臺的短時臨近預報系統“雨燕”、中央氣象臺的短臨系統“天鵝”和北京奧運會氣象服務系統等國內外系統和技術。通過引進、吸收先進的短臨預報和數值天氣預報技術,為大城市精細化預報服務體系發展奠定了技術基礎。

研發了具有自主知識產權的短時臨近預報決策支持平臺(PONDS)(2008年)、熱帶氣旋業務平臺、臺風登陸影響預報等技術(2010年)和數值預報應用平臺(2011年),利用卡爾曼濾波最優插值法建立動態QPE和QPF訂正技術,自主研發雷暴識別技術和外推技術,實現風暴和強對流的追蹤(2009年),基于卡爾曼濾波的雷達回波外推技術(2013年)、光流法(2015年)等氣象短臨預報方法。發展精細到街道的預警應用技術,開發預警信息一鍵式發布,全國首創預警精細到街道,預警精準度提高,預警空報顯著減少,構筑了深圳大城市精細化預報服務核心技術體系[10]。

1.2 “互聯網+”氣象服務模式

開發了深圳天氣“兩微一端”(微信、微博、app),建立了基于位置的個性化互動式氣象服務(圖4)。由一線值班預報員直接運營深圳天氣“兩微一端”(微信、微博、app),將傳統“高大上”氣象預報轉化為接地氣的服務信息。重要天氣全程跟蹤互動服務,每5 min更新一次,氣象服務從預報預警提供轉變到天氣系統的全過程跟蹤監測預報預警服務。通過互聯網+渠道,氣象部門既是氣象預警信息的發布中心,也是氣象信息源。與各類主流自媒體形成氣象預警信息發布的矩陣,引導社會公共媒體和互聯網新媒體的信息發布,大大地拓寬和拓展了氣象信息發布渠道。實現決策氣象服務和行業安全氣象服務的24小時在線服務,為防災責任人提供預報提示、監測服務、預警預告、災害預估等在線互動服務。建立了云+端的高效彈性服務模式,以公有云架構布設,按需定制推送,滿足大容量大流量服務,重大天氣可滿足超10億人次的訪問和服務。打造了深圳天氣“兩微一端”大城市“互聯網+氣象服務模式”品牌。“@深圳天氣”微博連續五年蟬聯“全國氣象行業政務微博榜首”,微信多次獲得省、市級“最具影響力向微信公眾號”,被網友譽為最接地氣、最有溫度的氣象公共服務產品。央視新聞高度贊揚“@深圳天氣”貼人心、接地氣,人民網稱贊“@深圳天氣”發布時機恰到好處,語言風格幽默詼諧。

圖4 深圳“互聯網+”氣象服務模式 Fig. 4 Internet Plus meteorological service model of Shenzhen

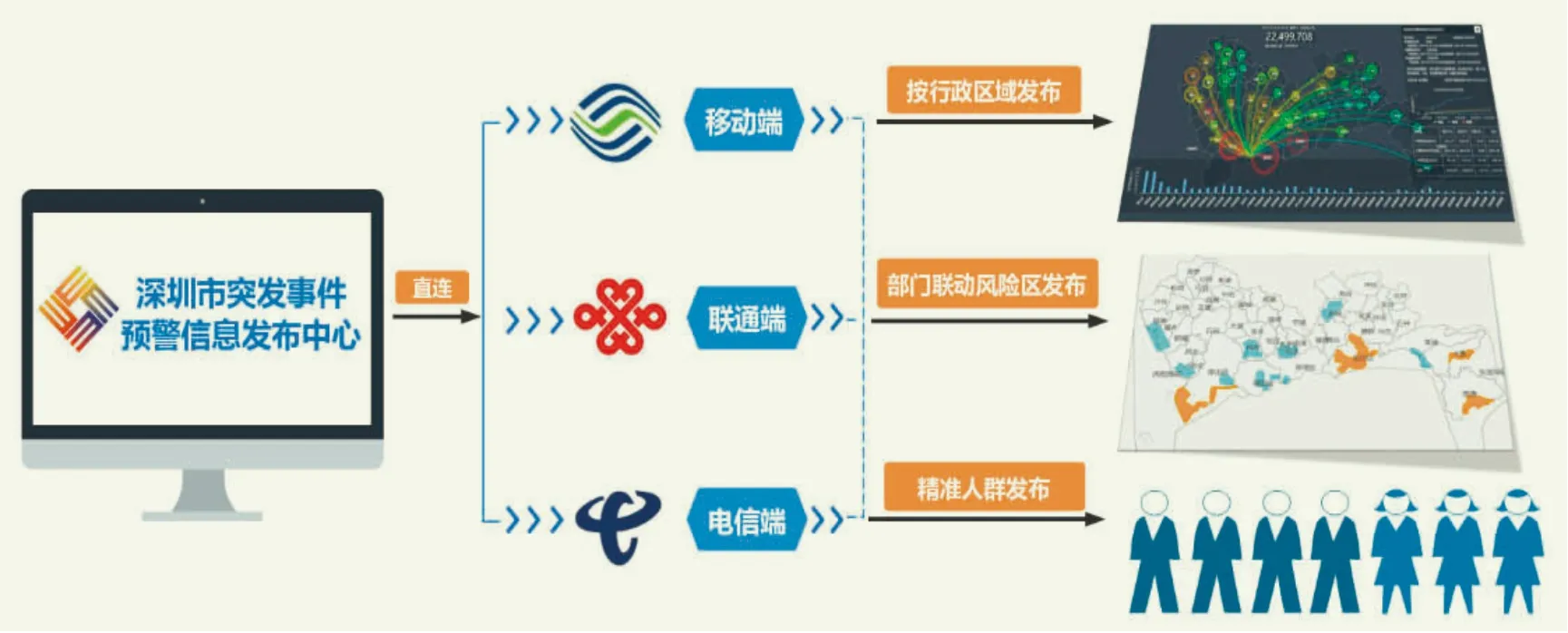

1.3 靶向發布技術

以“互聯網+”和大數據理念重構預警短信發布系統,構建面向十三種渠道的靶向發布技術(圖5)。與三大運營商重新構建預警短信發布系統,提升發布速率、啟動效率和覆蓋范圍,實現一個指令,移動、聯通和電信三端同時響應,在15 min內全面啟動對全市的預警短信發布,最快速率達到每秒5000條,目前已經實現1.5 h內即可覆蓋包括漫游用戶在內的超過2000萬市民。突發事件預警短信按行政區域發布,最小到精細到街道。實現對多個預設重點風險區域快速精準短信發布,通過對預設重點風險區用戶信息的實時快速動態采集與更新數據,可直接選擇單個或多個預設重點風險區進行發布。實現對首次進入預設區域用戶的觸發式預警短信發布。開展精準人群預警信息發布,收集特殊人群(如學生、教師、家長)的信息,對精準人群大數據分析模型,開展對特殊人群的高級別臺風暴雨預警信息服務,如通過深圳天氣微信、app等渠道開展高級別上下學預警的精準定制服務。重要天氣時,通過惡劣天氣呼叫系統對397家氣象災害防御重點單位和各級防災責任人進行點對點呼叫服務。

圖5 深圳“互聯網+”氣象服務模式 Fig. 5 Internet Plus meteorological service model of Shenzhen

1.4 協同化防災新機制

建立應急預案為支撐、預警信號為先導的政府主導、部門聯動、社會響應的氣象防災減災機制,實現了預警到哪,防御聯動到哪。在國內首創氣象與防災部門深度合作模式,將氣象防災工作融入到政府防災管理中,調動了防災部門的主觀能動性,建立了“一級預警、兩級監督、四級聯動、社會響應”的氣象防災管理機制,以共建共享調動防災部門的主動性。打破氣象防災數據壁壘搭建統一大數據,將氣象和防災數據融為一體,建立了實時統一的氣象防災數據庫,線上重構氣象防災減災應急流程,構建集監測預警、決策指揮、防災管理于一體的集約化平臺—防災智慧中樞,高效設計和信息化流程管理,實現秒級響應,平臺延伸到市、區、街道和社區,形成市、區、街道和社區四級協同平臺,提供基于災害影響的精準防御決策服務,打造市區兩級線上監督、街道社區線下落實的綜合防災體系。實現防災精細管理,跨部門數據流通高效聯動。防災應急響應平均啟動時間由原來的1 h減少到48 s;處置災情時間由原來的360 min減少到92 min。

2 體系基本特征

以“需求牽引、服務引領、科技支撐”發展理念,2010年開始開展現代化預報服務業務體系深圳試驗,探索適應大城市氣象服務需求的集約、高效、互動的精細化預報服務模式。

2.1 適應氣象災害重點防御和市民個性化服務需求,不斷強化精準服務

圍繞重要災害、重點時段、重要地段(路段)、重點行業、重點人群服務需求推進預報服務的精細化和精準度,在雷暴追蹤技術、災害性天氣的定量監測和臨近預警預報技術的研究和業務化應用基礎上,實現分區預警和分區預報,推出重點區域關鍵時段的點對點氣象預警預報服務,市民可以隨時隨地獲取精準到自動站點的監測預警預報信息,預警精準到街道,預報精準到1 km網格。推出惡劣天氣的定點呼叫服務,對港口和地鐵實現了精細監測預報和精準服務,港口突發天氣氣象服務系統被中國氣象局推廣至全國。

2.2 適應深圳超大城市氣象災害特點和防災需求,不斷推進高效率服務

數據高度共享,氣象探測信息1 min進庫,1 min服務預報員,1.5 min服務市民,自動站探測頻率每1 min更新一次;研發了雷達拼圖的并行算法,實現15 s完成全省雷達拼圖,雷達實時監測范圍從廣東省拓展到泛華南地區1500 km范圍;預警信息從制作到啟動發布1 min內完成,實現一鍵式發布,全網短信可在1.5 h內覆蓋在深所有手機用戶,包括漫游用戶。深圳天氣app可在臺風山竹期間一天實現1億人次訪問,各種服務渠道超10億人次。

2.3 適應越大城市日益增長的氣象服務需求,不斷提升服務的覆蓋面

開發決策氣象服務網和基于影響的氣象災害決策支持系統等決策服務系統,決策氣象服務系統推廣到市 、區、街道和社區的各級防災部門,并成為防災責任人不可缺少的重要支撐和工具,構成了氣象災害決策支持系統的全覆蓋。為港口和地鐵等重點保障部門和行業安全部門開發了專業的突發天氣服務系統,為397家氣象災害防御重點單位提供點對點的服務。形成預警信息在互聯網、廣播電視和手機短信為核心的十三種渠道服務市民全覆蓋。最高級別暴雨和臺風預警時,每小時直播天氣動態、預警信息和防御指引,電視字幕連續不間斷滾動播發預警信息和防御指引;深圳天氣“兩微一端”和抖音5 min更新一次預警信息,引領社會媒體和自媒體全方位發布預警信息。

2.4 適應以人為本的需求,不斷提升氣象服務的體驗度

以服務用戶的需求為出發點,以簡潔的表達、快捷的方式、友好的操作改進系統、產品和服務,創新開發了雷達拼圖動態進度播放、滑動累計雨量產品、臺風登陸影響預報技術、陣風監測產品等幾十項具有原創性的優秀產品,產品色彩協調,重要信息凸顯,用戶在愉悅中獲取需要的信息,注重友好的體驗,包括系統操作友好,如分區預警快速制作,有效提升了監測效率、預報支撐和預警發布時效。用接地氣的方式,有溫度的語言,讓市民感受到不一樣的氣象服務。

3 發展展望

隨著全球氣候變暖,臺風、暴雨和強對流等災害性天氣的影響越來越極端,市民的生命財產和城市安全運行氣象保障服務壓力越來越大,市民對氣象服務需求越來越高。另一方面,大數據、云計算、物聯網、人工智能等信息技術的發展以及氣象科技進步為大城市精細化預報服務體系發展提供了廣闊的空間,特別是人工智能技術,習近平總書記指出,人工智能是引領這一輪科技革命和產業變革的戰略性技術,具有溢出帶動性很強的“頭雁”效應。未來要立足服務國際化城市發展,構建以大數據人工智能為基礎的深圳大城市預報服務業務體系,重點在六大方面實現突破。

3.1 打造涵蓋業務全璉條的全面感知系統

建設包括探測、預報、服務、信息、系統狀態等涵蓋氣象所有業務璉條的感知體系。一是建立立體、多維、高頻率、有效識別強天氣的探測體系,監測點將會增加到一萬個以上,監測范圍覆蓋以氣象災害鏈為主線擴展海洋、水文、環境、建設等相關跨領域的感知。二是提升系統感知能力,建立有千萬條神經與各個子模塊聯系在一起,展現出來完整的五官和四肢,有效感知網絡系統、信息系統、信息安全、業務系統的狀態數據和進度,推進系統之間協同。三是發展災害天氣的智能識別,視頻識別、圖像識別,大數據綜合識別技術,實現從天氣要素向天氣系統感知轉變,實現災害天氣系統和風險仿真的三維立體展示。

3.2 構建基于大數據的多維度多類型的數據管理框架

突破實況業務制約預報服務的瓶頸,以實況業務帶動短臨預報業務,帶動中短期及長期預報業務和服務。一是大力發展高效零時刻實況業務,基于天氣雷達、衛星、地面自動站、風廓線雷達、GNSS/MET等高時空稠密觀測資料,建立多源資料快速更新融合三維格點分析業務。二是研制人工智能訓練資源庫和標準測試數據集。整合防災減災數據、行業與社會數據和地理空間數據等,建立自動站數據集、雷達數據集、衛星云圖數據集、數據預報產品數據集、臺風數據集等,夯實智能氣象業務發展的數據基礎。三是建立預報服務標準指令集,這是預報大腦中樞的命令集合,指令集的復雜程度和系統的智商相關。

3.3 發展基于大數據的智能預報大腦

發展基于海量數據和非線性機器學習模型的智能預報技術,建立多條預報神經線,實現以需求導向,預報與觀測、預報與預警、預報與服務的協同和聯動。一是發展災害性天氣自動監測識別。基于融合多源氣象探測和社會化觀測的智能監測網,建立雷暴大風智能監測識別模型,發展基于雙偏振雷達的水凝物相態識別算法,建立冰雹、龍卷等強對流的智能化觀測產品。二是研發轉折性、趨勢性事件(回南天、污染天氣、持續性暴雨天氣過程)的決策研判模型。發展基于雷達、自動站、中尺度數值模式等大數據集0~2 h的臨近降雨預報技術,0~6 h定量降水智能預報技術。三是將探測數據,短臨預報,多種數值預報產品,災害數據,風險數據在大數據的架構下重新研發,建立人機交互、觀測實況實時同化中尺度模式,發展基于大數據短臨預報和中尺度集合模式相結合的無縫隙智能化0~48 h 網格預報。四是基于智能的綜合評價的預報技術篩選和監測預報服務協同。以高性能計算為中心,精準加密區域觀測,精準分析區域網格,精準預測區域天氣。

3.4 發展基于影響的災害預報和風險預警業務

一是建立氣象災害實時監測和災害風險短臨預報業務。發展災害天氣快速識別技術,基于致災臨界閾值指標體系,開展中小河流洪水、山洪地質災害、城市內澇、海洋氣象災害、海陸交通運輸等領域的災害風險預警預報。二是建立氣象災害氣候災害風險預報業務。研究制定極端天氣災害風險評估導則,建立臺風、暴雨數據檔案,發展分區實時綜合氣候風險評估。三是發展基于網格預報的影響預報和風險預警技術。針對建設、交通、旅游、電力等敏感行業,開展基于網格預報的行業風險預警服務,對氣象災害防御重點單位進行分型分類,建立不同的氣象要素閾值、不同單位服務模式,開展風險提示預警服務。

3.5 構建一體化智能綜合預報業務管理平臺

應用大數據和人工智能技術,搭建氣象大數據人工智能(AI)算法平臺,推進氣象數據與多領域數據的融合應用,建設氣象災害決策指揮支撐平臺,為決策者應對各類突發事件提供智能化數據和技術支持[11-14]。通過智能計算前移、知識計算引擎與知識服務等技術,建立健全交互式產品加工制作流程,增加實時反饋及響應流程,提高氣象預報服務產品的針對性和個性化;開發增強預報員能力的人工智能技術和在線技術支持體系,提升基層技術保障能力。建立大數據和預報大腦,實現監測、預測、風險、災害,跨部門數據的融合,以預報和服務需求為導向,建立觀測同預報的協同自適應機制。實現語音識別來操作,語音命令,隨時響應的操作友好型業務平臺。

3.6 形成基于影響的陸海一體化氣象災害預警預報服務體系

一是建立海陸一體的精細化海區分區預警預報模式,基于海事地圖建立更加適合海洋精細化服務需求的預報服務平臺,進行海洋氣象災害精細安全風險預警提示服務。二是提升海陸精細化格點預報業務的時空分辨率和預報能力[15]。陸地格點預報時效由10 d延長至15 d。海洋格點預報空間分辨率由現有的5 km 提升到2 km,預報時效由10 d延長至15 d。三是綜合集成各類決策和公眾服務及風險災情信息,聯動風雨浪潮洪信息,實現細化到區的臺風影響評估,為區一級防災部門提供0~2 h精細化臺風暴雨風險落區提示及3~48 h風險提示。四是發展高分辨率數值預報的低空分層格點氣象預報技術,建立精細化網格低空氣象預報預警業務,為空氣污染擴散預報業務、低空飛行條件預報業務提供技術支撐。

4 結語

構建精準化智能化預報服務體系是發展現代氣象業務體系的基礎性工作,深圳模式的發展特征融合了技術創新、“互聯網+”氣象服務模式、高效精準靶向發布、協同化防災等創新發展,從建設全面感知系統、多維度多類型的數據管理框架、智能預報技術、基于影響災害預報和風險預警、一體化智能化管理平臺、形成基于影響的陸海一體化氣象災害預警預報服務體系等六個方面進行了展望思考,為滿足立足服務國際化城市發展提供氣象預報服務體系發展支撐,實踐探索還面臨創新機制、信息技術、預報技術等的發展挑戰,發展精準化智能化預報業務體系的實踐任重道遠。

Advances in Meteorological Science and Technology2019年3期

Advances in Meteorological Science and Technology2019年3期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 讀圖

- 榜單

- 媒體掃描

- 兩岸聚力 共建華夏氣象前沿陣地

- 深圳市防雷安全管理信息系統的建設

- 從SCI收錄情況看大氣科學期刊發展態勢