尾礦砂物理力學性能測試及壩體穩定性分析

辛保泉 萬露 趙海燕 譚欽文

摘要:為測試某上游式尾礦庫內尾礦砂的物理力學性能,并論證壩體當前穩定性,通過室內土工試驗和BI-90Plus型激光粒度分析儀對原狀尾礦砂進行全面測試與分析,得到尾礦砂13項基本物理性質指標和4項力學性質指標,同時計算3種工況下的壩體穩定性安全系數。研究結果表明:銅尾礦為細粒尾礦,滲透性差、可塑性強且膨脹性和收縮性顯著,粒徑大小及其含量近似呈Gauss分布;細粒尾砂含量越高,黏聚力越強,而內摩擦角和滲透系數越小,且差異達數倍至數十倍,分析認為這可能與尾礦顆粒中黏粒含量有關;3種工況下計算出的最小安全系數均明顯大于規范要求值,表明其穩定性較好;按照尾礦顆粒級配和物理力學特性科學、合理的放礦,對壩體穩定性至關重要。試驗結果可為研究尾礦砂的工程力學特性和壩體穩定性提供詳實的數據支撐。

關鍵詞:尾礦砂;物理力學性能;穩定性分析;土工試驗;安全系數;極限平衡法

中圖分類號:TU43 文獻標志碼:A 文章編號:1674-5124(2019)06-0035-07

收稿日期:2018-04-08;收到修改稿日期:2018-05-18

基金項目:國家自然科學基金資助項目(51404200);四川省科技創新苗子工程資助項目(2017016)

通信作者:辛保泉(1990-),男,山東安丘市人,碩士,主要從事定量風險評估及抗爆減災技術研究。

0 引言

尾礦壩的穩定可靠對尾礦庫安全至關重要。一般而言,排放后經過分層碾壓而成的尾礦砂是構筑上游式尾礦壩的主要材料,確定其基本物理力學性質是研究壩體穩定性的基礎[1]。以四川某銅礦尾礦庫為研究對象,該尾礦庫初期壩高20m,設計堆壩高85m,總庫容1128.32×104m3,地震設防烈度為8度,目前已使用了12年,總壩高堆至約50m。由于目前該尾礦庫已堆至接近1/2最終設計總壩高,加之尾礦庫當前工程地質條件欠佳,根據GB50863-2013《尾礦設施設計規范》要求[2],需對尾礦壩做全面論證,以驗證最終壩體的穩定性并確定后期的處理措施。

在該尾礦庫的早期勘察和設計報告中給出的部分尾礦參數是早期基于原尾礦初始狀態的。要準確計算和評估壩體穩定性,首先應對當前用于筑壩尾礦的物理力學性質進行全面測試。尾礦砂具有異于普通砂土材料的特性,全面分析其物理力學性能,對尾礦庫設計、壩體穩定性計算和防災措施的制定具有一定參考價值。

1 尾礦粒度測試及級配分析

尾礦的顆粒組成和級配情況是綜合反映尾礦特性的重要指標[3-4]。試樣的選取位置通常為庫前、庫中和庫尾,本文根據放礦后尾砂的自然沉積規律,并充分考慮到用于上游式筑壩的尾礦料多來源于庫前的實際條件,試樣均取自庫前5個不同的位置,然后分析其礦物成分和顆粒組成。

1.1 礦物成分

銅尾礦主要含有方解石、角閃石、黃銅礦、石英、磁礦石等,屬于硅鋁酸鹽型尾礦。對尾礦砂進行XRF分析,得到試樣的礦物組成,見表1。

可以看出,尾礦中含有的礦物成分種類較多,且CaO、MgO和K2O等化學性質不穩定的礦物成分含量較高,易被氧化分解或劣化,進而影響抗剪強度和滲透系數。

1.2 尾礦顆粒級配

尾礦顆粒級配特征以粒徑的大小分布關系曲線表示。該曲線以粒徑的對數為橫坐標(對數坐標),以小于某粒徑的顆粒質量累計百分含量(自然坐標)為縱坐標。通過顆粒級配曲線可以較好地了解尾礦的顆粒組成情況[5]。為了準確分析尾礦砂各粒組的大小組成情況,突出數據的重復性,確保整個測試體系的溫度恒定,避免交叉污染,試驗選用美國布魯克海文90 Plus型激光粒度分析儀,分析尾礦砂的各粒組含量[6]。

該激光粒度分析儀是一種快速、便捷的納米粒度分析測試儀器,檢測器為PMT,散射角為150和900,精度為1%。取適量尾礦砂,按照儀器使用要求配置3mL樣品共5組(分別為A~E),進行測試和分析。尾礦粒徑的大小分布情況如圖1所示,小于某粒徑的尾礦顆粒含量(即累計含量)分布結果如圖2所示。5組尾礦砂的主要粒徑參數見表2。

圖1表明,各組粒徑分別關于其平均值呈對稱分布,類似于一條‘鐘型”曲線,即符合Gauss分布關系。5組試樣的d50均小于0.5mm,且粒徑大于0.25mm的顆粒質量百分數均不超過50%,表明該尾礦砂顆粒較細。A、B組粒徑在0.074mm以上的尾礦顆粒質量未超過總質量的50%,且塑性指數位于1017之間,根據規范[2]中的原尾礦命名規則,A、B組總體分類屬于黏性尾礦中的尾粉質黏土;而C、D、E組粒徑在0.074mm以上的顆粒質量超過了總質量的50%,且不大于85%,屬于砂性尾礦中的尾粉砂。

分析圖2可知,A組尾礦試樣顆粒大小很不均勻,B組曲線近似于倒S型,且粒徑跨度不大,表示尾礦試樣顆粒分布較為均勻,C、D、E組曲線形狀相似,粒徑跨度較大,顆粒很不均勻。

由表2可知,B組試樣的有效粒徑d10最小,表明該組尾礦砂的透水性最低,土的可塑性最強且膨脹性和收縮性最為顯著。經測試,B組黏粒含量約8.4%,在5%~15%范圍內,適合進行土工試驗。尾礦的級配特征,可用不均勻系數C(d6}d,o)和曲率系數Cc(d302/(d60d10))表征,計算結果如表3所示。

在尾礦庫工程實際中,一般認為Cu≥5且1≤Cc≤3的土粒徑分布不均勻,較大的粒徑間的孔隙可由較小的土粒填充,屬于級配良好的土。從表3知,5組尾礦砂級配均為良好,連續級配分布均勻。此外,從尾粉質黏土(A、B組)到尾粉砂(C、D、E組),尾礦砂顆粒的d10和d50都明顯增大,表明其砂粒(粒徑在0.075~2mm的土顆粒)含量在增加,或者黏粒含量明顯減少。

綜上所述,B組尾礦砂顆粒平均粒徑最小,黏粒含量最高,顆粒級配較好。由于細粒尾礦砂滲透性差,不利于壩體穩定,且級配較好的尾礦砂含有的各組粒徑更為豐富,因此主要選擇危險性相對更大、粒徑更具代表性的B組尾礦砂(尾粉質黏土)為試驗材料進行研究。

2 尾礦砂基本物理性質測試

表征尾礦砂物理特性和狀態的指標主要有3個基本指標、4個液塑性指標和6個其他換算性指標。基本指標有含水率(w)、密度(ρ)和顆粒比重(Gs)。針對不同指標,根據土工試驗規程,分別選取大量尾礦壩原狀砂樣和擾動砂樣進行相應測試。

液塑性指標包括液限(WL)、塑限(wP)、塑性指數(IP)和液性指數(IL)。試驗根據FG-Ⅲ型光電式液塑限聯合測定儀法,圓錐質量76g,錐角30°。測試時取250g原狀尾礦砂試樣,全部過0.5mm(35目)篩,并取200g試樣分成3份,用純水調制成3種不同含水率的土膏,靜置12h后進行試驗。對3種不同含水率的尾礦砂試樣進行試驗,3個點的圓錐入滲深度分別控制在3~4mm、7~9mm、15~17mm。以含水率為橫坐標,錐人深度為縱坐標,在雙對數坐標系中繪制關系曲線,結果如圖3所示。

由圖可知,該尾礦的液限wL為26.7mm,塑限wp為16.1mm,則相應的塑性指數為:IP=wL-wp=10.6,在10~17之間,因此該試樣屬于尾粉質黏土;液性指數為:IL=(w-wp)/(wL-wp)=0.47,位于0.25~0.75范圍,屬于可塑狀態。

此外,其他物理性質換算性指標有:孔隙比(e)、孔隙率(n)、干密度(ρd)、飽和度(Sr)、飽和密度(ρsat)、有效密度(ρ')等。指標匯總見表4。

3 尾礦基本力學特性測試與分析

3.1 抗剪強度特性

土體抗剪強度是決定尾礦壩穩定性的關鍵因素,根據Mohr-Coulomb強度理論,黏聚力和內摩擦角是影響壩體抗剪強度的主要指標[7]。

1)試驗方法選擇

土的抗剪強度取決于有效應力,而不是總應力,因此抗剪強度計算方法選用有效應力法187.s該尾礦的塑性指數IP大于10,屬于黏性土;天然狀態下,飽和度小于80%,選用直剪儀或三軸儀測試抗剪強度。正常運行的尾礦壩會在自重作用下會逐漸完成排水固結,試驗方法宜選用排水固結法;對于這種含黏粒較多的細粒尾礦來說,直剪儀和三軸儀的抗剪強度試驗結果差別較小,而直剪儀由于其結構簡單、操作方便,同時也適合試樣的制備和排水,是目前測試土樣抗剪強度最直接的方法[9]。

根據現場排水條件的不同,直剪試驗分為快剪(Q)、固結快剪(CQ)和慢剪(S)3種,其中慢剪(S)法允許試樣在垂直壓力下排水固結,然后快速施加水平剪應力讓試樣破壞。

2)試驗過程及內容

試驗采用南京土壤儀器廠的EDJ-1型等應變直剪儀。按土工試驗方法標準和規程中的要求,用內徑6.18cm、高2cm的環刀分別制備4組尾粉質黏土試樣,分別在100,200,300,400kPa壓力下分級施壓,記錄垂直變形讀數。待試樣固結穩定(每小時垂直變形讀數變化不超過0.005mm)后,啟動秒表以0.02mm/min的速率剪切,直至測力計讀數穩定或有顯著后退,則表示試樣已剪損。計算公式:式中:τS——剪應力,kPa;

C——測力計率定系數,N/0.01mm;

R——測力計讀數,0.01mm;

As——試樣面積,cm2。

3)試驗結果及分析

不同飽和度狀態下,剪應力與剪切位移關系曲線,如圖4所示。

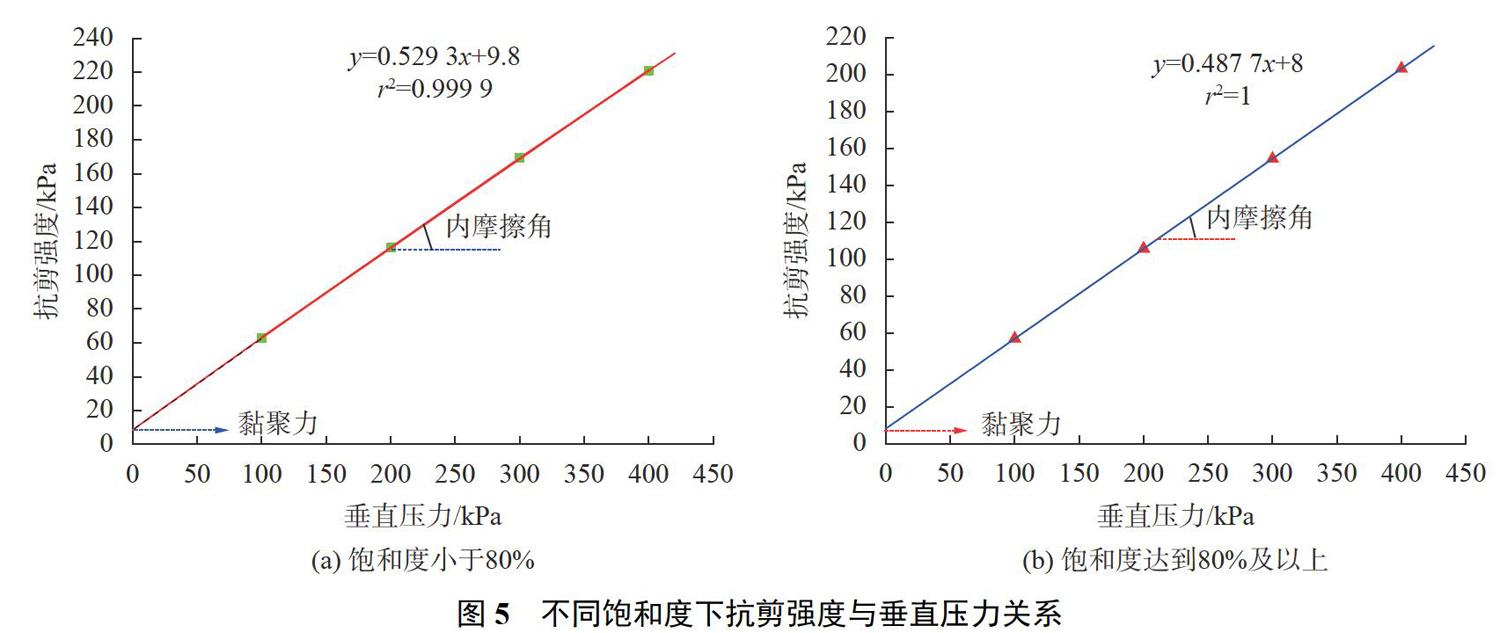

取圖4中每條曲線的峰值點作為抗剪強度τ,τ與垂直壓力p的關系曲線,見圖5。線性擬合結果顯示,擬合度r2分別達到了0.9999和1,擬合效果較好,試驗數據準確度較高。圖中直線的傾角即為尾礦試樣的內摩擦角φ6,直線在縱坐標軸上的截距為黏聚力cs。

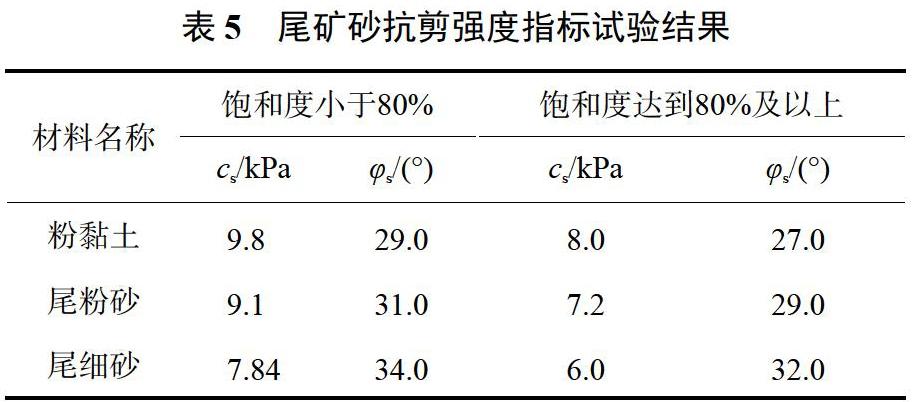

為了對比分析不同細度尾礦砂的強度參數變化情況,按照上述試驗方法和步驟,可進一步求得尾粉砂和尾細砂的黏聚力和內摩擦角,見表5。

結果表明,尾礦細粒含量越高,內摩擦角越小,而黏聚力越強,這與尾礦顆粒中黏粒含量的多少有關[10]。黏粒含量高(粒徑小),則顆粒間的結構聯結越強,黏聚力越大;而黏粒含量高的尾礦砂顆粒表面更為平整,即顆粒間摩擦力小,內摩擦角更小。

3.2 滲透特性

尾礦試樣材料(尾粉質黏土)屬于細粒土(粘質土和粉質土)范圍,因此采用變水頭法進行滲透試驗。試驗儀器選用南-TST55型滲透儀,外形尺寸:φ118mm(管嘴除外),高度約155mm;試樣尺寸:φ61.8mm,高40mm,斷面積30cm2。根據土工試驗規程的要求分別對尾粉質黏土、尾粉砂和尾細砂進行測試,每類尾礦砂測試6次,在測得的結果中選取4個允許差值以內的數值,取其平均值作為該孔隙比時的滲透系數,結果見表6。

由表可知,尾砂細粒含量越高,滲透系數越小,且差異較抗剪強度參數大得多,達數倍至數十倍。

4 尾礦壩穩定性計算和分析

4.1 模型建立

根據試驗結果,借助Slide軟件,直觀、準確地建立尾礦壩仿真模型,計算尾礦壩穩定性。根據垂直條塊極限平衡法,采用自動搜索最危險滑動面的方法確定給定邊坡的臨界滑動面[11]。考慮該尾礦壩邊坡實際工況,對模型做出如下設定:邊坡失效后的整體滑動方向在模型上表現為自右向左,材料和支護的最大數量均為20個,條塊數量25條,計算精度0.005,最大迭代次數50次,條塊間的作用力函數為半正弦波形。

根據工程地質勘查結果,將尾礦壩AutoCAD縱剖面圖同比例導入Slide后建模。實際地層并不規則、均勻,但考慮到該尾礦壩分層壓實效果較好,且剖面軸線長度都在數百米以上,因此忽略其“尺寸效應”,參照庫區地層鉆探成果,將尾礦壩底層及其邊界進行概化分層。壩基各層材料參數見表7。

初期壩屬于工程邊坡,壩體材料為堅硬的干砌塊石(特堅石),c、φ值最大;強風化玄武巖屬于次堅石,巖結構破壞較大,巖性劣化顯著[11,c、φ值比中風化玄武巖(堅石)更小。

4.2 計算結果及分析

根據簡化畢肖普法和瑞典圓弧法,分別計算正常運行(干燥無降水)、洪水運行、特殊運行(暴雨和地震共同作用)時的穩定性。其中,地震荷載考慮破壞性更大的水平荷載,根據尾礦庫所處地區地震烈度和設計分組以及規范要求[2],確定地震荷載為0.29。以簡化畢肖普法為例,計算結果見圖6。

表8為壩體穩定性計算結果,兩種計算方法分別計算出的3種工況下的尾礦壩最小安全系數,均明顯大于規范要求值[2],表明壩體當前穩定性較好。僅在洪水運行工況下,最小安全系數有所降低,在有地震作用時的特殊運行條件下,最小安全系數較正常運行時分別降低了38.4%和51.04%,表明地震荷載對壩體穩定性影響大,應重視壩體的抗震、抗液化能力。

5 結束語

通過室內土工試驗全面測試和分析了某銅礦尾礦砂的物理力學性能,并采用數值模擬方法計算了該尾礦壩3種運行工況下的穩定性,主要結論如下:

1)銅尾礦砂多為細粒尾礦,滲透性差,粒徑大小及其含量近似呈Gauss分布關系。尾礦砂級配均為良好,連續級配分布均勻,表明其抗地震液化性能較好,有利于壩體的長期穩定。

2)尾礦顆粒分析結果和抗剪強度試驗結果相均表明,在本次試驗范圍內,尾礦砂細粒含量越高(或粒徑越小),則黏聚力越強,而內摩擦角和滲透系數越小。因此,按照尾礦砂粗、細顆粒級配關系進行科學、合理的放礦對壩體穩定性至關重要。

3)極限平衡法可有效計算尾礦壩穩定性,該尾礦壩最小安全系數均明顯大于規范要求值,且留有一定的安全儲備,表明當前壩體穩定性較好。

參考文獻

[1]胡亞東,巨能攀,何朝陽,等.某尾礦壩滲流場數值模擬及壩體穩定性分析[J].人民黃河,2015,37(8):111-114,118.

[2]尾礦設施設計規范:GB 50863-2013[S].北京:中國計劃出版社,2013.

[3]呂淑然,趙學龍.尾礦庫壩外排土壓坡對其穩定性影響的數值分析[J].中國礦業,2014,23(5):113-115,129.

[4]LEAO T P.Particle size distribution of Oxisols in Brazil[J].Geoderma Regional,2016,7(2):216-222.

[5]姚志雄,周健,張剛,等.顆粒級配對管涌發展的影響試驗研究[J].水利學報,2016,47(2):200-208.

[6]DESISTO S L,JAMIESON H E,PARSONS M B.Subsurfacevariations in arsenicmineralogy and geochemistry followinglong-term weathering of goldmine tailings[J].AppliedGeochemistry,2016,73:81-97.

[7]鄭海君,李洋,蔡國軍,等.溫度循環條件下粉土質砂的物理力學特征研究[J].中國測試,2016,42(2):15-18.

[8]楊凱,呂淑然,張媛媛.尾礦壩中尾砂的強度特性試驗研究[J].金屬礦山,2014(2):166-170.

[9]DIRGELIENE N,SARUNAS S,(3RIGUSEVICIUS A.Experimental and numerical analysis of direct shear test[J].Procedia Engineering,2017,172:218-225.

[10]蔡建.原狀土的抗剪強度研究[J].巖土力學,2012,33(7):1965-1971.

[11]辛保泉,譚欽文.局部高陡邊坡對排土場整體穩定性的響應規律[J].礦業研究與開發,2016,36(9):41-45.

(編輯:商丹丹)