振動譜與ODS分析在內燃機車降噪研究中的應用

伍川輝 周燦 靳行

摘要:為解決某地鐵調度用的內燃機車司機室噪聲過大的問題,設計噪聲與振動測試系統進行研究。通過振動譜與工作變形分析(operational deflection shape,ODS)技術定位到司機室結構噪聲重要聲源,并結合聲頻譜篩選出空氣噪聲能量聚集的重要頻帶。試驗結果表明,對結構噪聲的改造使司機室在發動機轉速2100r/min時噪聲平均下降4dB(A),聯合空氣聲改造后司機室綜合降噪效果為10.5dB(A)。結構噪聲改造后的降噪效果證實用振動分析來確定結構噪聲源的可靠性,在此基礎上輔以空氣聲降噪可以達到良好的綜合降噪效果。現場測試中應用該降噪思路以較少的分析時間和成本,帶來較好降噪效果。

關鍵詞:內燃機車;降噪;譜分析;工作變形分析

中圖分類號:U262.0 文獻標志碼:A 文章編號:1674-5124(2019)06-0131-07

0 引言

內燃機車持續不斷的高強度噪聲會給司機身體帶來疲勞感,并壓迫聽覺神經而造成身體器官損傷[1-2],因此降低內燃機車的車內噪聲需求迫切。

收稿日期:2018-01-03;收到修改稿日期:2018-03-18

基金項目:國家自然科學基金項目(51475387)

作者簡介:伍川輝(1964-),男,湖南長沙市人,副教授,碩士,研究方向為檢測技術,故障診斷。

劉金偉[3]利用Hypermesh對內燃機車幾何模型進行網格劃分,然后在LMS Virtual.Lab里面進行聲場響應仿真分析,有效地對噪聲進行了預測;陳吉超[4]等利用VA-One對某型號內燃機車進行了統計能量分析,提出降噪方案,并試驗驗證了降噪方案的有效性。有限元、邊界元以及統計能量分析是比較主流的噪聲預測方法,可以在設計階段為降噪提供有效的指導。但實際上,內燃機車在裝配完成后依然可能出現噪聲偏大的問題,這些問題在設計和仿真階段無法得到細致模擬,也沒有一套系統的方法適合該情形下故障診斷。

針對裝配完成的內燃機車降噪問題,本文以某型號地鐵調車為研究對象,該車為由柴油機驅動的內燃機車,型式試驗中司機室噪聲平均值超標準值約12dB(A),該車已在關鍵設備和部分結構處做了一些減振降噪的處理,但車輛總裝完成后主動力室端司機室的噪聲仍超標嚴重。基于此,本文設計噪聲與振動試驗對車輛進行研究,通過振動譜和ODS技術定位結構噪聲源,提出改造方案,并針對重點空氣噪聲頻段提出隔聲與吸聲的措施,經實驗驗證二者的綜合降噪效果良好。

1 試驗設計

1.1 診斷試驗

本文診斷試驗為靜態試驗,按照發動機轉速設計6個工況,分別為750,1000,1200,1500,1800,2100r/min。噪聲測點共16個,在車內布置情況如

測點1~6在兩端司機室,距地板1.5m高;測點7~16在動力室,距地板0.5m高。靠近I端的動力室為輔動力室,有7~9共3個測點。其中測點7在空壓機旁,測點8和9分布在柴油機輔助設備兩側。靠近11端的動力室是主動力室,有1216共5個測點。測點12和13分布在柴油機兩側,測點15和16分布在變速箱兩側,測點14在測點12與15之間,靠近牽引電機。測點10和11在冷卻室,其中測點10在排氣口一側。

振動測點共23個,其中21個測點分布在車體結構上,2個測點在設備上。測點1~13位于車體底板結構上;測點14~21分布在兩端司機室間壁的4個角落,括號內的測點為間壁下方測點;測點22在變速箱蓋上,測點23在柴油機機蓋上。在測量車體底板結構的測點時,取下地板上的蓋板,將傳感器置于蓋板下與車體聯結的剛性結構上,這樣測得的數據能夠較真實地反映結構的振動響應。所有振動測點的平面位置如圖2所示。

噪聲測試采用B&K的4189型傳聲器和BBM聲學分析儀器,保證了噪聲測試的精度。振動測試采用朗斯的ZW9611A加速度傳感器和團隊自開發的信號放大器與采集卡[5]采集。

1.2 驗證性試驗

驗證性試驗測點為診斷試驗中主動力室和n端司機室的相關測點。試驗共分為兩次,第一次是在對原車結構噪聲源改造后,驗證其效果。第二次是在第一次基礎上添加隔聲與吸聲的措施,驗證二者的綜合效果。

2 聲學分析

2.1 聲壓級分布情況

根據ISO 3095~2013的定義,A計權等效連續聲壓級公式為

本測試中,故障出現在圖中Ⅱ端司機室,表I列出了診斷試驗中主動力室和11端司機室的噪聲測點聲壓級。

在ISO標準中,有軌車輛車內司機室噪聲的限值為78dB(A)。由表中數據可以看到,當發動機轉速高于1200r/min時,Ⅱ端司機室內測點3、4、5、6的噪聲均不達標。測點4、5、6均勻地分布在11端司機室間壁后,但測點4的噪聲值一般比測點5,6略大,推斷噪聲源離測點4更近。在發動機轉速2100r/min時,司機室各測點的平均噪聲超出了限值約12.6dB(A)。主動力室測點的噪聲值在同一工況下的聲壓級非常接近,初步判定在主動力室這個密閉的空間內,形成了混響場。

2.2 頻譜分析

對主動力室的測點1216作頻譜分析,選取750r/min和2100r/min下的頻譜,如圖3所示。

各測點位置不同,但趨于同一譜結構,證實主動力室存在混響場的推斷。混響效應隨著轉速的增大而增強,可以看到2100r/min時,各測點的譜值極其相似,變為寬帶隨機信號。混響場內測點的頻譜有著很強的一致性,很難定位聲源位置。

圖4為測點4在不同工況下的頻譜。轉速對潛結構的影響不大,這說明司機室的隔聲頻帶設計是較好的。100Hz以下的峰值位置一般與轉速存在對應關系,由于該車的CAT C18發動機是6缸4沖程,根據其所在頻率位置,推斷是發動機排氣噪聲[6-7]。此外,圖中約在125Hz、200Hz、630Hz、2000Hz這4處頻率附近,譜峰位置基本沒有隨轉速變化,這說明譜峰代表的不是發動機或傳動機構噪聲,需要進一步分析來找到這些譜峰的關聯因素。

3 振動分析

3.1 頻譜分析

離噪聲測點4最近的振動測點為司機室底板振動測點13和間壁振動測點14。圖5為底板上振動測點13的頻譜,在125Hz處有明顯峰值,且位置不隨轉速變化,這說明125Hz的振動是測點4在125Hz噪聲的直接源頭之一。

間壁上測點14的振動頻譜如圖6所示。

2100r/min時,振動最異常峰值在63Hz,很可能是被激發了局部結構模態。在125Hz處有小的峰值,且位置不隨轉速變化,這也是測點4在125Hz噪聲峰值的直接源頭之一。在200Hz處的振動峰值明顯,且在各工況下位置不變,這是測點4在200Hz噪聲峰值的直接源頭之一。

在變速箱和柴油機蓋上各有一個振動測點,圖7和圖8是二者的振動頻譜。

圖8柴油機蓋上的測點23振動響應高頻衰減,只有750r/min下有一個異常峰值。圖7中變速箱蓋上的測點22在630Hz有個峰值,位置不隨轉速變化,應該是噪聲測點4的630Hz峰值的重要源頭。當發動機轉速較高時,100500Hz的寬頻帶內振動異常偏大,其中以發動機轉速2100r/min時125Hz的峰值最突出,這一定會對附近的結構振動產生明顯影響。

3.2 工作變形分析(ODS)

3.2.1 ODS理論

工作變形分析[8-10](ODS)體現的是在工作狀態下某個時刻或者頻率兩點或多點之間的相對振動。為了獲得準確的工作振型,所有測點必須同時測量,但限于通道數量與測量環境,往往無法同步測量所有的響應信號;因此,工程上普遍使用傳導函數法來測量,并引入了復傳遞率的概念。

復傳遞率可以由響應信號與參考點信號的傅里葉譜表示,也可以用響應信號與參考點信號的互功率譜與參考點的自功率譜之比表示,如下式所示:

各測點的響應可由下式計算:

3.2.2 整車底架ODS分析

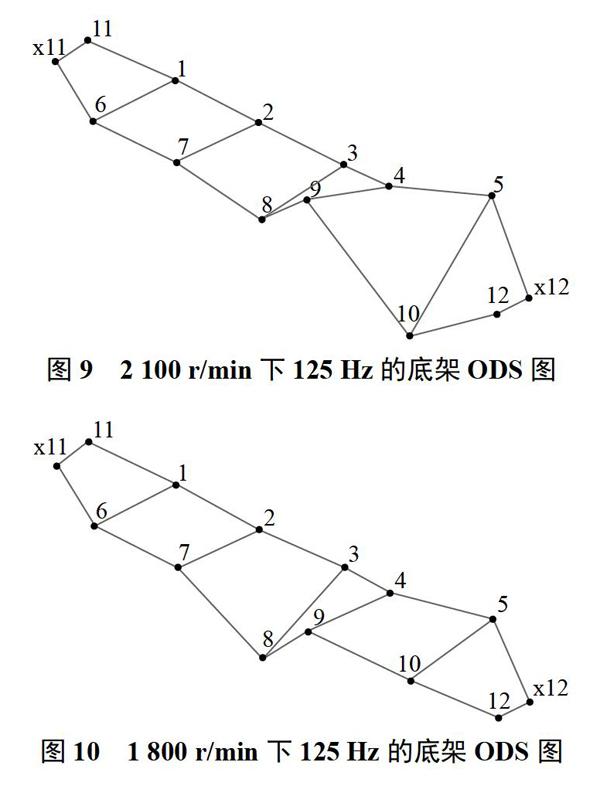

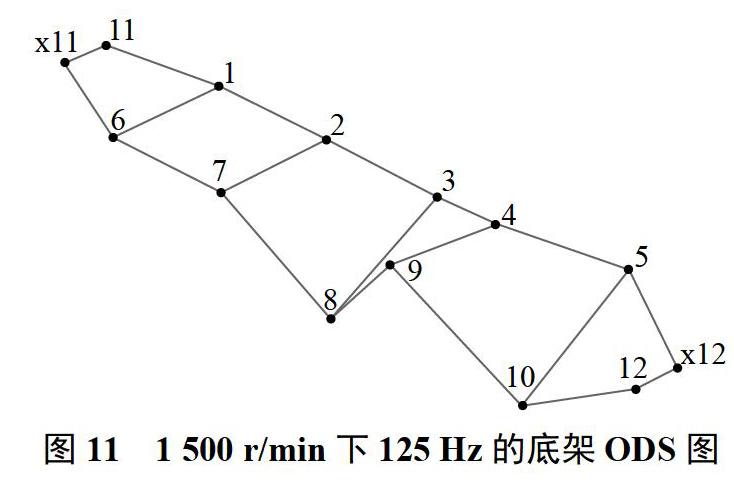

對于司機室噪聲測點,底架和間壁是兩處最直接的結構噪聲源。圖9、圖10和圖11提取了1500~2100r/min發動機轉速下底架在以125Hz為中心頻率的頻程內的ODS圖(x11和x12點是虛擬的測點)。

在2100r/min和1500r/min時,變速箱所在的橫斷面發生了扭轉變形,推斷與該處萬向軸和變速箱的旋轉運動有關。此外,振動測點8與9組成的部分在3種工況下均發生了大的縱向扭轉變形,而無排氣口的另一側均無明顯變形。這說明排氣口安裝在車體一側雖對兩側車內噪聲能量不構成直接影響,但它在以125Hz為中心頻率的頻程內引發了不良的結構振動,可能會通過結構傳遞間接影響到其他區域。

表2為發動機與變速箱轉頻。車體架構的前14階模態分別為10.62,15.82,19.03,24.05,25.73,26.09,26.83,36.87,38.53,39.63,40.44,41.31,41.39,41.67Hz。

總體來講,這幾種工況下,發動機和變速箱激勵的轉頻避開了車體結構的固有模態頻率,不會激發出某階車體模態。車輛靜止工況下萬向軸幾乎沒有沿十字軸中心的任意擺動,即在此處萬向軸只有旋轉運動,轉頻近似于發動機轉頻,也不能激發某階車體模態。這說明整車架構設計比較合理,125Hz所產生的幾處大的工作變形來源于局部故障,而非模型設計缺陷導致的整體模態響應。

3.2.3 司機室間壁ODS分析

2100r/min時,司機室間壁在以63Hz為中心頻率的頻程內有異常突出的峰值,圖12為該工況下63Hz的兩側司機室間壁ODS圖。

Ⅱ端司機室的間壁在63Hz為中心頻率的頻程內有明顯的縱向變形,而I端只有輕微的變形。通過圖13的Ⅱ端司機室間壁振動測點與噪聲測點4相干性分析,4個振動測點在59Hz附近與測點4相干性都非常接近1,而該工況下變速箱的轉頻為59.1Hz,這說明變速箱是以63Hz為中心頻率的頻程內間壁工作變形的源頭,同時也是噪聲測點4在63Hz處峰值的間接源頭。

根據振動譜的分析,1800r/min和2100r/min的工況下200Hz的峰值突出,圖14和圖15分別為兩種工況下以200Hz為中心頻率的頻程內兩端司機室間壁的ODS圖。

在1800r/min時200Hz的頻程內,Ⅰ端司機室間壁無明顯變形,Ⅱ端司機室間壁測點15和17變形比較突出。在2100r/min時200Hz頻程內,I端司機室間壁無明顯變形,而11端司機室間壁測點15與1800r/min時有一個相似的變形,但測點17只發生了輕微變形。由于I端司機室間壁沒有發生明顯的變形,推斷應該是局部模態引起。限制于縱向測點數量,局部模態源頭暫時未知。

4 改造方案與驗證

通過以上分析,確立了司機室噪聲測點4在各工況下125Hz、200Hz和630Hz峰值的重要來源以及在2100r/min時獨有的63Hz的異常峰值來源,各源頭與路徑情況如表3所示。

4.1 傳動方案改造與試驗驗證

在噪聲的已知源中,源頭都與傳動機構有關,但憑借目前的測點數量,只能追蹤到傳動機構。若改造傳動機構周圍結構,需要布置更多測點來評估傳動機構本體以及與周圍結構所形成的系統模態,并在模態分析結果的指導下進行結構改造,工作量大。若繼續對傳動機構的故障進行定位,也需更多測點,且若故障并不在傳動機構本體,可能造成工作量浪費。考慮到改造措施實施的靈活性,選擇更改傳動方案,將萬向軸驅動變速箱的方式改為皮帶驅動活塞式空壓機,并進行第一次試驗驗證。

再次對主動力室和Ⅱ端司機室測點進行噪聲測量,結果見表4。主動力室的噪聲沒有明顯變化,而Ⅱ端司機室的)菊占一般下降1~5dB(A),且在2100r/min的額定轉速時平均下降4dB(A)。更改傳動方案雖然沒有改變主動力室的聲壓級,但是對司機室的降噪效果明顯。該現象說明動力室聲壓級的主要貢獻者是發動機,但原傳動機構組合確實對司機室的噪聲有較大影響。

圖16為更改傳動方案后噪聲測點4在不同工況下的頻譜,圖17為改動前后各工況下63,125,200,630,2000Hz的噪聲對比圖。

可見除2000Hz的峰值沒有受到明顯影響,其他幾個峰值改動后都明顯低于改動前。這證實了本文的推斷正確,改造合理。此外,從200Hz噪聲的降噪效果來看,其對應的未知源也是傳動機構。

4.2 隔聲與吸聲改造與試驗驗證

為了減弱動力室的混響場,動力室兩側墻安裝冷卻裝置處內側采用多孔板結構[11]。動力室頂蓋、側墻噴有5~8mm阻尼漿[12],在其上部安裝有50mm厚吸聲隔熱塊,并用2mm的多孔板進行固定。

為了減弱動力室混響場對司機室噪聲的影響,需要提高間壁在中高頻噪聲上的隔聲能力,尤其是以2000Hz為中心頻率的噪聲。此外,為了削弱排氣口單側安裝對司機室噪聲的影響,間壁在排氣口一側的隔聲能力要強于另一側。原車輛間壁采用單隔墻,墻壁厚度130mm,左右兩側各有一道鋼隔門。改造后的車輛間壁采用雙層墻[13],主動力室側墻壁厚度為88mm,Ⅱ端司機室側的墻壁厚度為130mm,兩墻壁間的空氣層厚度為50mm;并取消了排氣口一側隔門,在另一側采用雙隔門,分別為主動力室側鋼隔門,Ⅱ端司機室側鋁合金隔門。

進一步改造完成后在發動機轉速2100r/min時進行驗證性測試。測試結果如圖18所示。

新的測點A和B與原噪聲測點12和13對應,分布在發動機兩側;C和D與原噪聲測點15和16對應,分布在傳動機構兩側;E、F、G與原噪聲測點4、5、6對應,在司機室內靠近隔墻;H與原噪聲測點3對應,位于司機室司機座椅上方。在改進的車型中,動力室噪聲平均值降到了104.8dB(A),司機室噪聲平均值下降6.5dB(A)至80.05dB(A)。

5 結束語

根據振動譜分析和ODS分析的結果,對結構聲主要源提出了改造方案,使司機室在發動機額定轉速2100r/min時噪聲下降4dB(A)。在前者基礎上,對間壁在中高頻隔聲性能的改造以及動力室的吸聲措施使額定工況下司機室的噪聲再下降6.5dB(A),綜合降噪效果為10.5dB(A),可以作為后續車型改造的主體部分。但該研究由于試驗條件受限,未能找出2000Hz噪聲峰值源頭,導致無法對源頭直接采取控制,略微地增大了空氣聲改造成本。

參考文獻

[1]孫強,姜旭東,陳士斌.高速列車司機室異常噪聲分析與控制研究[J].電聲技術,2017,41(1):31-36.

[2]張秀文,劉巖,楊冰,等.內燃機車司機室內部噪聲特性分析[J].噪聲與振動控制,2013,33(6):120-123.

[3]劉金偉,劉巖,張曉排.內燃機車司機室低頻聲-固耦合振動仿真團.噪聲與振動控制,2014,34(5):78-81.

[4]陳吉超,宓爍婭.CKDOA型內燃機車噪聲分析與降噪設計[J].鐵道機車與動車,2017(10):19-26.

[5]李文昊,王利,高建東.結構振動信號測試技術研究[J].水電能源科學,2010,28(7):141-143.

[6]舒宏超,陳劍,黃文兵,等.基于瞬時頻率轉速提取算法的汽車排氣噪聲分析[J].噪聲與振動控制,2017,37(3):122-125.

[7]張軼蔚.階次跟蹤及發動機排氣非穩態噪聲分析[J].機械設計與制造,2014(4):108-110.

[8]RICHARDSON M H.Is it a mode shape,or an operatingdeflection shape?[J].Sound&Vibration,1997,31(1):54-61.

[9]SCHWARZ B J,RICHARDSON M H.Introduction tooperating deflection shapes[M].Csi Reliability Week,1999.

[10]SCHWARZ B,RICHARDSON M.Measurements required fordisplaying operating deflection shapes[C]//Proceedings ofImac XXII,2004.

[11]李耀中,李東升.噪聲控制技術[M].北京:化學工業出版社,2008:35-42.

[12]鄧銳,李華麗,曾要爭.阻尼漿對地鐵車體鋁型材地板減振降噪影響測試研究[J].電力機車與城軌車輛,2015(3):37-39.

[13]馬大酞.聲學手冊[M].北京:科學出版社,1983:592-624.

(編輯:莫婕)