我對篆刻的理解

2019-11-16 05:20:53黃亮翼

文藝生活·上旬刊 2019年9期

黃亮翼

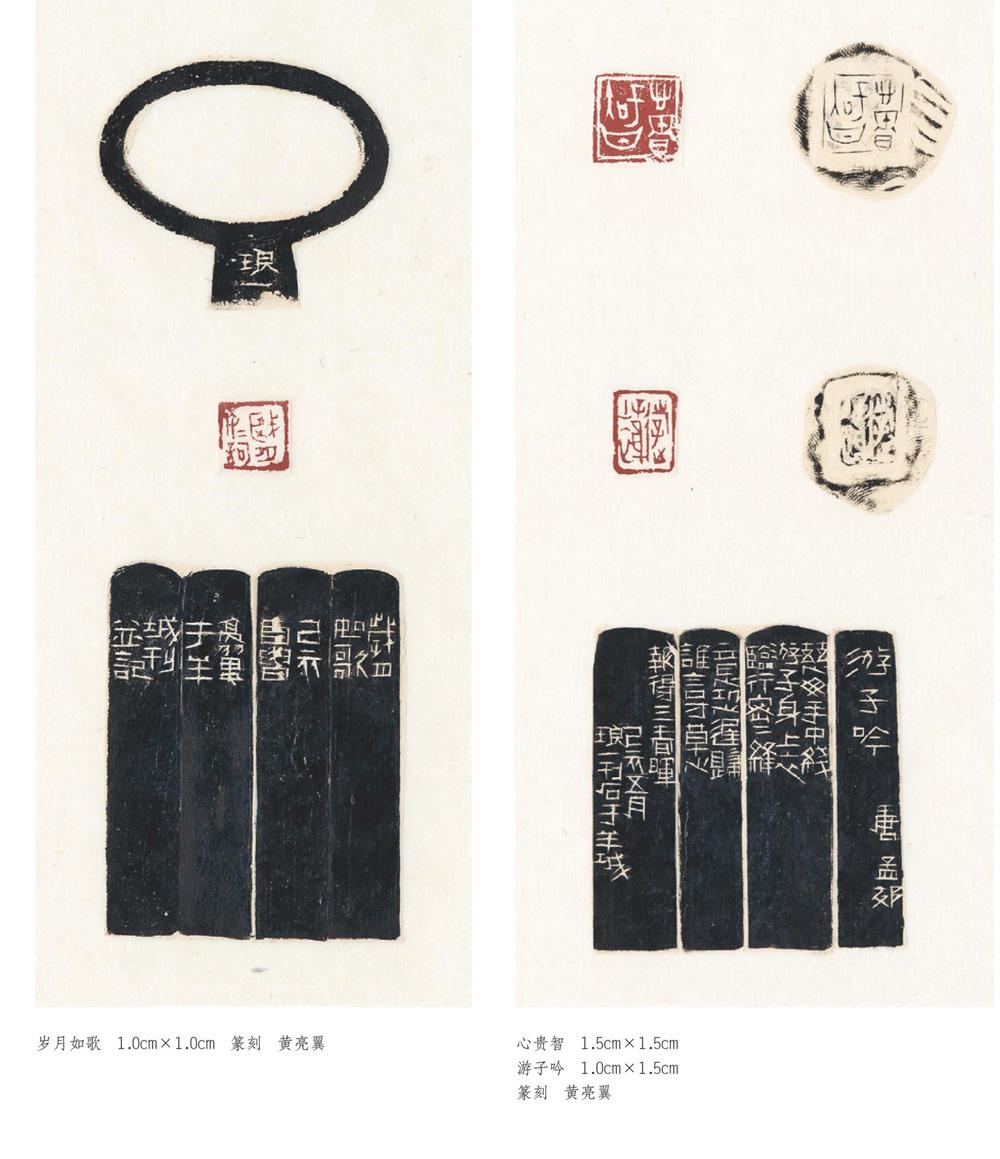

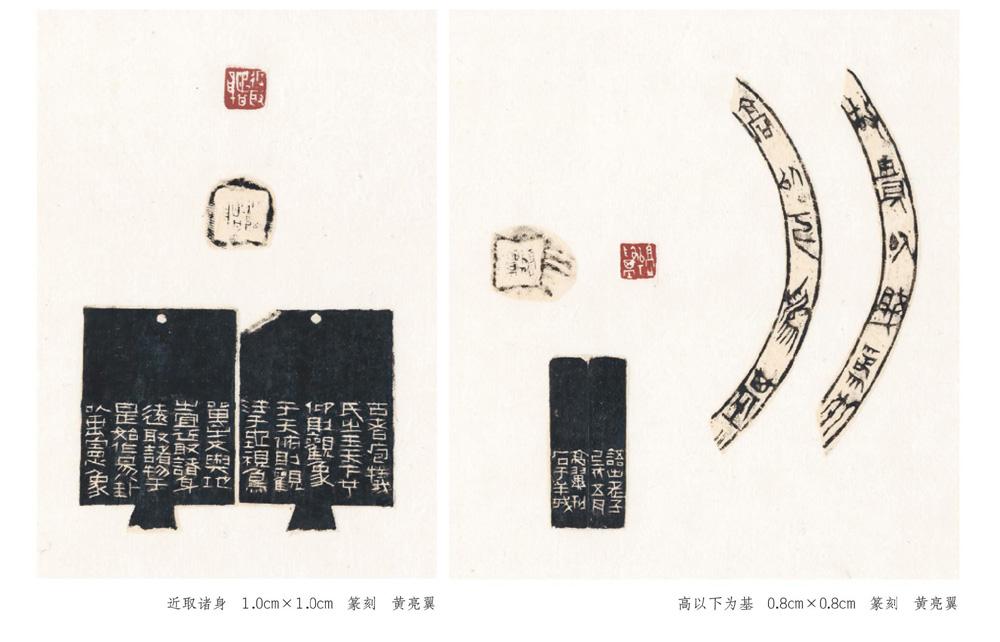

我對篆刻方面的學習和研究的時間不是特別久,但是興趣比較濃厚,所以常常鉆研其中,不亦樂乎。正所謂:“書癡者文必工,藝癡者技必良。”在學習與研究篆刻的這段時間里,我收獲了一些自己的理解,不僅僅局限于這一寸見方。

中華文化包羅萬象,每一門傳統藝術都飽含先人文化及修養。納千萬氣象藏于方寸之間,這顯示了中國人骨子里的內斂、謙和。一葉落知天下秋,方寸之間亦可見乎天地。小小的一枚印章,千變萬化的刀法、字法、結構、空間,甚至敗筆,其中的耐人尋味又豈是朝夕之功。見微知著,胸懷廣博,格物致知才是中國哲學精神的魅力所在,鮮活的生命色彩亦在其中。

印章不僅僅保留并延續了它作為信用、憑證的作用,更是在明清文人發現新材料后被賦予了藝術色彩。傳承至今,不同時代的不同文化背景致使歷代印風都有所差別。文化傳承與文化創新在當今時代也是至關重要的。傳承是基礎,創新是生命,兩者不可偏廢。因此余以為既然在這個時代,便要運用這門藝術,搭載當代的藝術形式來表達這個時代,讓這個時代與千年前去對話、碰撞激發新的美。篆刻的媒介多種多樣,可以是石頭,可以是銅、金、銀、玉,等等,不同的材料會直接影響印章的風格。在當下,科技的發展涌現出的新材料,其中又有多少適合用于篆刻呢,新材料與傳統文化的碰撞又產生怎樣的藝術效果呢,這些都是有待進一步探究的方向。

其實生活中處處都充滿藝術。仰觀星河,俯察草木,大到江河,小到一根樹枝、草葉,各種雜亂的線條交織在一起,分割成無數精妙的空間,而生命的氣息卻能自然流動,產生無數動人的美景。我想藝術的追求也大抵如此。

丁酉夏月于藏山樓

猜你喜歡

讀者·校園版(2018年13期)2018-06-19 06:20:12

軍事文摘·科學少年(2017年1期)2017-04-26 18:30:13

足球周刊(2016年14期)2016-11-02 10:56:23

足球周刊(2016年15期)2016-11-02 10:55:36

足球周刊(2016年10期)2016-10-08 10:54:55

環球人物(2016年9期)2016-04-20 03:03:30

Coco薇(2015年5期)2016-03-29 23:18:25

Coco薇(2016年2期)2016-03-22 16:58:59

讀者(2016年7期)2016-03-11 12:14:36

Coco薇(2015年3期)2015-12-24 02:46:58