干旱半干旱區(qū)不同栽培模式對馬鈴薯生育期和產(chǎn)量的影響

馮梅 陳小花 李豐先

摘要 ? ?本試驗以定薯3號為試材,設秸稈粉碎覆蓋壟作穴播、半膜雙壟側(cè)播、全膜壟上微溝覆蓋側(cè)播、全膜雙壟側(cè)播和露地播種5種栽培模式,研究不同栽培模式對馬鈴薯生育期、農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的影響,以期為旱作馬鈴薯生產(chǎn)中合理應用和推廣覆膜栽培技術(shù)提供理論依據(jù)。結(jié)果表明,不同栽培模式下,覆蓋栽培馬鈴薯生育期均較露地種植生育期長,說明覆蓋栽培可以適當延長作物生育期,增產(chǎn)增效;覆蓋栽培馬鈴薯0~30 cm耕層含水量均較露地種植高,以全膜壟上微溝覆蓋側(cè)播保水保墑效果最好(在馬鈴薯出苗期、現(xiàn)蕾期、薯塊膨大期平均含水量分別為13.01%、11.71% 、10.53%,較露地種植分別高2.49%、2.66%、3.45%)。在馬鈴薯生長前期,半膜雙壟側(cè)播、全膜雙壟側(cè)播土壤含水量高于秸稈粉碎覆蓋壟作穴播,隨著生育期的推進,秸稈粉碎覆蓋壟作穴播的土壤含水量高于半膜雙壟側(cè)播和全膜雙壟側(cè)播;不同栽培模式對馬鈴薯出苗率、株高、莖粗和主莖個數(shù)的影響差異性不顯著;不同栽培模式馬鈴薯單株結(jié)薯數(shù)為7.0~10.7個,各處理間差異不顯著;覆蓋處理馬鈴薯單株薯塊重和大中薯率均顯著高于露地種植,各覆蓋處理間差異不顯著;不同栽培模式下,以全膜壟上微溝覆蓋側(cè)播馬鈴薯產(chǎn)量最高(為39 444.0 kg/hm2,比對照高6 639.0 kg/hm2,增產(chǎn)率為20.2%),秸稈粉碎覆蓋壟作穴播次之(為38 395.5 kg/hm2,比對照高5 590.5 kg/hm2,增產(chǎn)率為17.0%)。說明馬鈴薯全膜壟上微溝覆蓋側(cè)播和秸稈粉碎覆蓋壟作穴播2種栽培模式適宜在干旱半干旱區(qū)推廣。

關(guān)鍵詞 ? ?馬鈴薯;栽培模式;產(chǎn)量;效益;干旱半干旱區(qū)

中圖分類號 ? ?S532 ? ? ? ?文獻標識碼 ? ?A

文章編號 ? 1007-5739(2019)18-0048-03 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 開放科學(資源服務)標識碼(OSID)

定西市位于甘肅省中部,全市海拔1 930~3 941 m,年降水量350~600 mm,年均氣溫5.7~7.8 ℃,無霜期122~160 d,屬典型的旱作農(nóng)業(yè)區(qū)。馬鈴薯作為全市特色支柱產(chǎn)業(yè),其種植歷史久、發(fā)展?jié)摿Υ螅谌械霓r(nóng)業(yè)經(jīng)濟中占有相當重要的地位[1]。由于自然條件的限制,降雨是土壤水分的唯一來源[2],但降水利用率的高低受各種因素的影響。因此,研究干旱半干旱區(qū)抑制土壤水分蒸發(fā)[3-4]、提高降水利用率的技術(shù)是近年來該市農(nóng)業(yè)相關(guān)部門研究的重點。羅 ?磊等[5]研究表明,覆膜種植可以提高馬鈴薯出苗率,增加株高和植株開展度,提高單株結(jié)薯數(shù)、單株薯塊重和大薯產(chǎn)量。Qin等[6]研究表明,溝壟覆膜種植提高了半干旱地區(qū)馬鈴薯產(chǎn)量。陳志君等[7]研究表明,在東北雨養(yǎng)地區(qū),覆膜種植可以提高0~20 cm土層土壤含水量。武漢軍等[8]研究表明,不同地膜覆蓋栽培模式均可以使耕層土壤含水量有所增加,并且對耕層土壤含水量的影響明顯。Dong等[9]的試驗研究表明,覆膜能夠提高土壤的溫度和含水量,并且可以促進馬鈴薯發(fā)芽和出苗。該試驗探討了不同栽培模式對馬鈴薯農(nóng)藝性狀、產(chǎn)量的影響,以期總結(jié)出馬鈴薯的最佳栽培模式,提高天然降水利用率,從而提高馬鈴薯產(chǎn)量和品質(zhì),為提高干旱半干旱區(qū)馬鈴薯優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)及穩(wěn)產(chǎn)栽培提供理論依據(jù)和技術(shù)支持。

1 ? ?材料與方法

1.1 ? ?試驗地概況

田間試驗于2018年4月23日至10月2日在定西市農(nóng)業(yè)科學研究院試驗基地中進行,地理位置為北緯35°32′、東經(jīng)104°37′,海拔1 920 m,年均太陽輻射592.85 kJ/(cm2·a),年均氣溫6.4 ℃,≥10 ℃積溫2 239.1 ℃,年均降水量415.2 mm,年蒸發(fā)量1 531 mm,初霜時間為10月1日,終霜時間為4月16日。試驗地土壤類型為黃綿土,前茬為玉米,肥力中等,地力均勻,為典型的干旱半干旱雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)區(qū)。生育期間氣象數(shù)據(jù)見表1。

1.2 ? ?試驗材料

供試馬鈴薯為定薯3號,由定西市農(nóng)業(yè)科學研究院提供。地膜采用普通聚乙烯黑色地膜,厚度為0.01 mm,由蘭州金土地塑料制品有限公司提供。

1.3 ? ?試驗設計

試驗共設5個處理,分別為秸稈粉碎覆蓋壟作穴播,秸稈覆蓋量為12 t/hm2(A);半膜雙壟側(cè)播(B);全膜壟上微溝覆蓋側(cè)播,在大壟壟脊中間開10 cm的淺溝,使壟面呈“M”形,在大壟兩側(cè)種植馬鈴薯(C);全膜雙壟側(cè)播,整地、開溝形成大小相同的小壟(壟底寬33 cm、壟面寬17 cm、壟高8~10 cm),采用地膜全覆蓋,于溝內(nèi)覆土壓膜,在壟面播種馬鈴薯(D);露地種植(CK)。3次重復,采用隨機區(qū)組設計,小區(qū)面積為50 m2,種植密度49 950株/hm2。生長期間根據(jù)田間情況進行鋤草和病蟲害防治,于2018年10月2日統(tǒng)一采挖測產(chǎn),產(chǎn)量按照實際小區(qū)鮮重計算。

1.4 ? ?調(diào)查內(nèi)容與方法

調(diào)查不同處理馬鈴薯生育期,并于馬鈴薯苗期、現(xiàn)蕾期和薯塊膨大期分別測定0~10、10~20、20~30 cm耕層土壤含水量。盛花期每小區(qū)隨機選取20株馬鈴薯,測定其株高、莖粗、主莖數(shù),取平均值,用直尺測量株高,用游標卡尺測量莖粗。成熟期每小區(qū)挖取20株,統(tǒng)計單株結(jié)薯數(shù),并分株稱量塊莖質(zhì)量,然后按小區(qū)單收并計產(chǎn)。大中薯率(%)=大中薯鮮重/薯塊總鮮重×100,其中,小薯<50 g、50 g≤中薯≤100 g、大薯>100 g。全生育期按播種期至生理成熟期計算。

1.5 ? ?統(tǒng)計分析

試驗數(shù)據(jù)用Excel進行統(tǒng)計,SPSS軟件進行方差分析,多重比較用Duncan法。

2 ? ?結(jié)果與分析

2.1 ? ?不同栽培模式對馬鈴薯生育期的影響

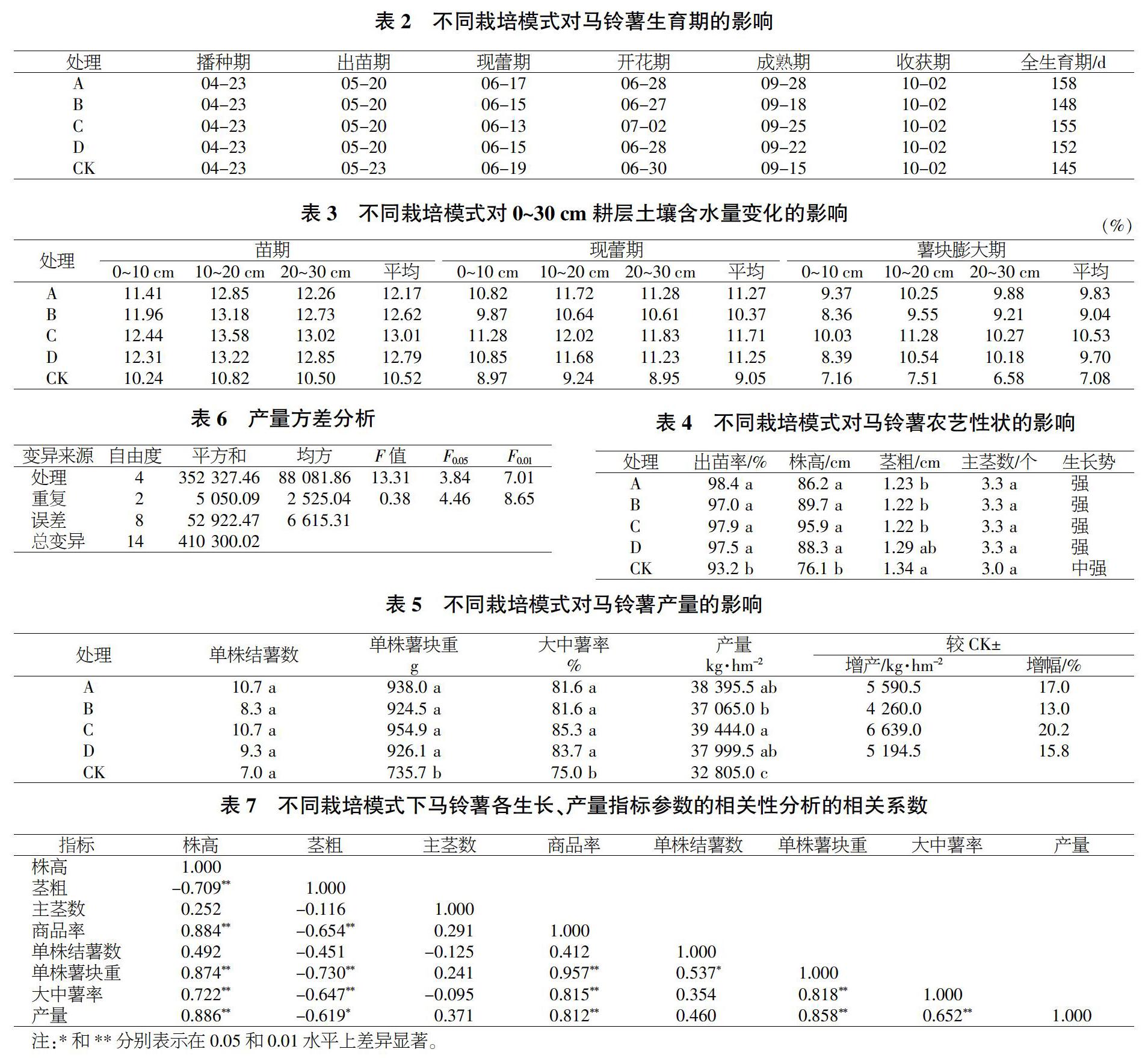

從表2可以看出,不同栽培模式對馬鈴薯生育期的影響有一定差別,覆蓋栽培模式(處理A、B、C、D)馬鈴薯生育期均較露地種植(CK)生育期長,使馬鈴薯提前出苗3 d。處理A馬鈴薯生育期最長,為158 d,較露地種植(CK)延長13 d;其次為處理C,為155 d,較露地種植(CK)延長10 d;再次為處理D,生育期為152 d,較露地種植(CK)延長7 d;處理B馬鈴薯生育期為148 d,較露地種植延長3 d。說明地膜覆蓋和秸稈粉碎覆蓋壟作穴播栽培可以適當延長作物的生育時期,有助于增產(chǎn)增效。

2.2 ? ?不同栽培模式對0~30 cm耕層土壤含水量變化的影響

從表3可以看出,采用不同栽培模式種植馬鈴薯,0~30 cm耕層土壤含水量有明顯差異,各覆蓋處理(處理A、B、C、D)0~30 cm耕層土壤含水量均比露地種植(CK)高。苗期、現(xiàn)蕾期、薯塊膨大期土壤含水量測定結(jié)果表明,以處理C保水保墑效果為最好,土壤耕層平均含水量分別為13.01%、11.71%、10.53%,比露地種植(CK)分別高2.49、2.66、3.45個百分點。在苗期,處理B、D的土壤含水量高于處理A,隨著生育期的推進,處理A的土壤含水量高于處理B、D。

2.3 ? ?不同栽培模式對馬鈴薯農(nóng)藝性狀的影響

從表4可以看出,覆蓋種植(處理A、B、C、D)馬鈴薯的出苗率和株高均顯著高于露地種植,可能是因為覆蓋栽培可以提高土壤溫度、節(jié)水保墑,有利于提高馬鈴薯的出苗率和促進馬鈴薯地上部分生長;在馬鈴薯莖粗方面,處理D與露地種植(CK)差異不顯著,處理A、B、C與露地種植(CK)有顯著差異;試驗5個處理馬鈴薯主莖數(shù)為3.0~3.3個,各處理間差異性不顯著。在盛花期和塊莖膨大期觀察馬鈴薯田間長勢,覆蓋種植的馬鈴薯生長勢略強于露地種植。

2.4 ? ?不同栽培模式對馬鈴薯產(chǎn)量的影響

從表5可以看出,不同栽培模式下,馬鈴薯單株結(jié)薯數(shù)為7.0~10.7個,各處理間差異不顯著。各覆蓋栽培(處理A、B、C、D)間馬鈴薯單株薯塊重和大中薯率差異不顯著但均顯著高于露地種植(CK)。全膜壟上微溝覆蓋側(cè)播(處理C)馬鈴薯產(chǎn)量最高,為39 444.0 kg/hm2,較露地種植(CK)高6 639.0 kg/hm2,增產(chǎn)率為20.2%;秸稈粉碎覆蓋壟作穴播(處理A)馬鈴薯產(chǎn)量次之,為38 395.5 kg/hm2,較露地種植(CK)高5 590.5 kg/hm2,增產(chǎn)率為17.0%;然后為全膜雙壟側(cè)播(處理D),馬鈴薯產(chǎn)量為37 999.5 kg/hm2,較露地種植(CK)高5 194.5 kg/hm2,增產(chǎn)率為15.8%;再次為半膜雙壟側(cè)播(處理B),馬鈴薯產(chǎn)量為37 065.0 kg/hm2,較露地種植(CK)高4 260.0 kg/hm2,增產(chǎn)率為13.0%;對照露地種植(CK)產(chǎn)量最低,為32 805.0 kg/hm2。全膜壟上微溝覆蓋側(cè)播種植與半膜雙壟側(cè)播種植和露地種植(CK)之間產(chǎn)量差異性顯著、與秸稈粉碎覆蓋壟作穴播種植和全膜雙壟側(cè)播種植之間產(chǎn)量差異不顯著,半膜雙壟側(cè)播種植與對照之間產(chǎn)量差異顯著。由表6可以看出,各處理間差異顯著,各重復間差異不顯著。

2.5 ? ?不同栽培模式下馬鈴薯各生長、產(chǎn)量指標參數(shù)的相關(guān)性分析

對不同栽培模式下馬鈴薯各生長指標、產(chǎn)量指標參數(shù)進行了相關(guān)性分析,多數(shù)性狀間的相關(guān)性都達到了顯著或極顯著水平,結(jié)果見表7。商品率與單株薯塊重之間的相關(guān)性最高,相關(guān)系數(shù)為0.957;株高與商品率和產(chǎn)量之間的相關(guān)性也較高,相關(guān)系數(shù)分別為0.884和0.886;莖粗與商品率、單株薯塊重、大中薯率、產(chǎn)量成顯著負相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為 -0.654、-0.730、-0.647、-0.619;產(chǎn)量與株高、商品率、單株薯塊重、大中薯率成極顯著相關(guān)(相關(guān)系數(shù)分別為0.886、0.812、0.858、0.652),與莖粗成顯著負相關(guān)(相關(guān)系數(shù)為-0.619)。

3 ? ?結(jié)論與討論

定西市安定區(qū)是全國最適宜馬鈴薯種植的三大區(qū)域之一,是馬鈴薯生產(chǎn)的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū),但該地區(qū)無灌溉條件,作為雨養(yǎng)區(qū),降水量的多少以及利用效率是影響該地區(qū)馬鈴薯種植的主要因素之一。因此,提高降水利用率,獲得較高的馬鈴薯品質(zhì)及產(chǎn)量是該地區(qū)馬鈴薯生產(chǎn)的重點。較高的出苗率是保障產(chǎn)量的基礎,本研究表明,覆蓋栽培明顯提高了馬鈴薯的出苗率,并使馬鈴薯提前出苗3 d。這可能是因為覆蓋處理提高了馬鈴薯出苗期的土壤水分與土壤溫度,這與孟 ?煬等[10]和周進華等[11]的研究結(jié)果一致。馬鈴薯覆膜栽培可以節(jié)水、增產(chǎn),提高水分利用效率[12-13]。本試驗中,采用不同模式種植馬鈴薯,0~30 cm耕層土壤含水量有明顯差異,各覆蓋栽培處理0~30 cm耕層土壤含水量均較露地種植高。其中,以全膜壟上微溝覆蓋側(cè)播種植保水保墑效果最好,苗期、現(xiàn)蕾期和薯塊膨大期耕層土壤平均含水量分別為13.01%、11.71%、10.53%,較露地種植分別高2.49、2.66、3.45個百分點。全膜壟上微溝覆蓋側(cè)播種植、秸稈粉碎覆蓋壟作穴播種植、全膜雙壟側(cè)播種植和半膜雙壟側(cè)播種植馬鈴薯全生育期分別較露地種植延長13、10、7、3 d,說明覆蓋栽培可延長馬鈴薯的生育時期,有利于達到增產(chǎn)增效的目的[14]。不同覆蓋栽培模式下,馬鈴薯的產(chǎn)量均高于露地種植,全膜壟上微溝覆蓋側(cè)播種植產(chǎn)量最高,秸稈粉碎覆蓋壟作穴播種植次之,增產(chǎn)率分別為20.2%、17.0%。這與張建軍等[15]、孫新榮等[16]的研究結(jié)果基本一致。因此,馬鈴薯全膜壟上微溝側(cè)播和秸稈粉碎覆蓋壟作穴播栽培這2種栽培模式適宜在干旱半干旱區(qū)推廣。

4 ? ?參考文獻

[1] 席旭東,姬麗君.緩控釋肥施用對旱作區(qū)全膜馬鈴薯生長及產(chǎn)量的影響[J].中國馬鈴薯,2017,31(2):92-97.

[2] 郭曉霞,劉景輝,田露,等.免耕輪作對內(nèi)蒙古地區(qū)農(nóng)田貯水特性和作物產(chǎn)量的影響[J].作物學報,2012,38(8):1504-1512.

[3] 買自珍,佘萍,買娟,等.半干旱區(qū)不同覆膜時期、方式與膜色對土壤水分及馬鈴薯水分利用效率的影響[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2014,32(1):1-10.

[4] 孫夢媛,劉景輝,趙寶平,等.全覆膜壟作種植對旱作馬鈴薯生長和土壤特性的影響[J].水土保持學報,2018,32(5):262-269.

[5] 羅磊,李亞杰,姚彥紅,等.旱地不同覆蓋壟作種植對馬鈴薯生長、產(chǎn)量、品質(zhì)和經(jīng)濟效益的影響[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2018,36(1):194-199.

[6] QIN S H,ZHANG J L,DAI H L,et al.Effect of ridge-furrow and plastic-mulching cropping patterns on yield formation and water movement of potato in a semi-arid area[J].Agricultural Water Management,2014,131(1):87-94.

[7] 陳志君,孫仕軍,張旭東,等.東北雨養(yǎng)區(qū)覆膜和種植密度對玉米田間土壤水分和根系生長的影響[J].水土保持學報,2017,31(1):224-229.

[8] 武漢軍,姚文濤,郭美玲,等.干旱區(qū)不同覆膜方式對‘青薯9號集雨保墑效果及產(chǎn)量的影響[J].中國馬鈴薯,2018,32(2):86-89.

[9] DONG C C,JI H C,YONG I J,et al.Mulch and planting depth influence potato canopy development,under ground morphology,and tuber yield[J].Field Crops Research,2016,197:117-124.

[10] 孟煬,何文壽.不同壟作方式對雨養(yǎng)區(qū)馬鈴薯水分利用效率及經(jīng)濟效益的影響[J].河南農(nóng)業(yè)大學學報,2018,52(4):506-513.

[11] 周進華,唐文軍,楊子芬,等.膜上覆土栽培對云南春作馬鈴薯生長、產(chǎn)量及品質(zhì)的影響[J].云南農(nóng)業(yè)大學學報(自然科學),2017,32(6):999-1005.

[12] 劉五喜,董博,張立功,等.半干旱區(qū)馬鈴薯不同覆膜方式對土壤水分、溫度及產(chǎn)量的影響[J].中國馬鈴薯,2018,32(1):13-18.

[13] 霍軼珍,丁春蓮,銀花,等.不同材料覆蓋對馬鈴薯田土壤水熱狀況及產(chǎn)量的影響[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2019,33(1):90-94.

[14] 李繼明.安定區(qū)地膜馬鈴薯不同覆蓋方式集雨保墑增產(chǎn)試驗[J].中國馬鈴薯,2011,25(5):275-278.

[15] 張建軍,樊廷錄,黨翼,等.覆膜時期與施氮量對旱地玉米土壤耗水特征及產(chǎn)量的影響[J].水土保持學報,2018,32(6):72-78.

[16] 孫新榮,仲彩萍,張維彪.旱作農(nóng)業(yè)區(qū)全膜微壟溝播蠶豆留膜免耕穴播胡麻栽培技術(shù)研究[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2018,36(6):125-130.