1960—2018年北京市延慶區氣候變化特征分析

程婷婷 馬姍姍 張思晴

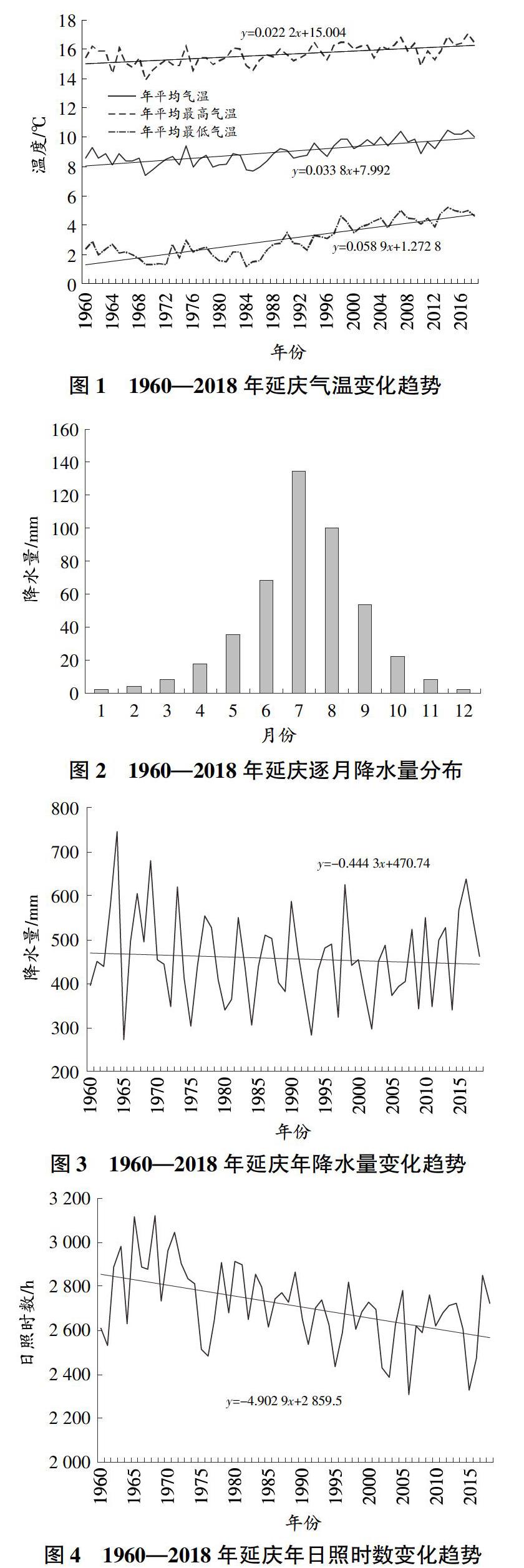

摘要 ? ?利用1960—2018年延慶國家基本氣象站氣象資料,對氣溫、降水、日照時數變化特征進行分析。結果表明,1960—2018年延慶區的年平均氣溫、年平均最高氣溫、年平均最低氣溫均呈現上升趨勢;年降水量和年日照時數均呈減少趨勢。這代表在大的氣候變化背景下,延慶也在逐漸變暖、變干,這些變化將影響到植被分布、農業生產、生態環境和人類活動等多個領域。本研究為采取有效的應對措施奠

定了理論基礎。

關鍵詞 ? ?氣溫;降水;日照;氣候變化;北京延慶;1960—2018年

中圖分類號 ? ?P467 ? ? ? ?文獻標識碼 ? ?A

文章編號 ? 1007-5739(2019)18-0142-02 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 開放科學(資源服務)標識碼(OSID)

Abstract ? ?Using the meteorological data of Yanqing National Basic Meteorological Observing Station from 1960 to 2018,the changes of temperature,precipitation,sunshine hours were analyzed. The results showed that the annual average temperature,the annual average maximum temperature and the annual average minimum temperature of Yanqing raised during 1960-2018;both the annual precipitation and the annual sunshine hours showed a decreasing trend,which meant that under the background of global climate change,Yanqing was also gradually warming and drying. These changes will affect the vegetation distribution,agricultural production,ecological environment and human activities. This study laid a theoretical foundation for effective response measures.

Key words ? ?temperature;precipitation;sunshine;climate change;Yanqing Beijing;1960-2018

氣候變化是當前最重要的全球環境問題之一,備受國際社會關注。聯合國氣候變化專門委員會(IPCC)第5次評估報告明確指出,1980—2012年全球平均地表溫度升高了0.85 ℃,而且21世紀氣溫將持續升高[1]。此外,氣候變暖背景下,極端氣候事件(如干旱、熱浪、強降雨)發生頻率和強度不斷增加[2]。中國極端高溫事件、極端強降水事件頻次趨多,極端低溫事件頻次顯著減少,區域性干旱事件呈弱線性上升趨勢[3]。氣溫的升高、降水的變化以及極端氣候事件將對生態系統結構、組成和功能產生強烈影響[4-5]。

周廣勝、韓會慶等[4,6]研究了生態系統適應性及氣候變化對生態系統服務影響,裴占江等[7]研究了氣候變化對我國農業生產的影響,認為當前氣候變化主要集中在農業生長潛力、農業氣候資源環境、農業種植制度和結構等方面,會不同程度地對我國糧食安全及農業經濟造成損失。同時,氣候變化也會對人類的生活帶來巨大的影響。近期,知名醫學期刊《柳葉刀》發表了2017 年度“柳葉刀倒計時:公眾健康和氣候變化的全球進展”,報告指出,全球氣候變化不僅意味著熱浪高溫天氣增多、空氣污染加重,人們的勞動生產效率受到影響,在某種程度上還加速了某些傳染病的擴散,對人們的健康產生了惡劣影響[8]。同時,也有很多學者從不同角度分別對當地氣候變化特征及對策進行了分析研究[9-13]。

北京市延慶區位于延懷盆地東部,屬溫帶大陸性季風氣候,平均海拔500 m以上,山區海拔1 000 m以上。氣候獨特,冬冷夏涼,素有北京“夏都”之稱。在全球氣候變化背景下,延慶地區也存在氣溫上升、降雨減少,極端天氣增多的趨勢,潛移默化中對植被分布、農業生產、生態環境、人類活動等多個領域產生影響。本文旨在通過研究氣候變化趨勢,為采取有效應對措施奠定理論基礎。

1 ? ?資料與方法

本研究所用的氣象數據為1960—2018年延慶國家基本氣象站(北緯40°26′58″、東經115°58′08″,海拔487.9 m)的逐日地面觀測資料,包括年平均氣溫、年平均最高氣溫、年平均最低氣溫、逐月平均降水量、年降水量、逐月平均日照時數、年日照時數。資料研究方法主要是線性趨勢分析法、相關分析法。

2 ? ?結果與分析

2.1 ? ?氣溫變化特征

1960—2018年延慶年平均氣溫、年平均最低氣溫、年平均最高氣溫分別為9.0、3.0、15.7 ℃。從3個要素的變化趨勢(圖1)來看,氣溫呈上升趨勢,年平均氣溫變化率、年平均最高氣溫變化率、年平均最低氣溫變化率分別為0.33、0.22、0.59 ℃/10 a。年平均最低氣溫的增長幅度比年平均氣溫和年平均最高氣溫更大,表明最低氣溫的增加對平均溫度升高貢獻更大,這種趨勢對日較差也造成影響,延慶年平均日較差為12.6 ℃。通過對1960—2018年日較差進行分析,發現日較差呈降低趨勢,這對作物生長產生一定影響。

延慶站年極端最低氣溫為-27.3 ℃,出現在1973年,極端最高氣溫為39.2 ℃,出現在2009年。

2.2 ? ?降水變化特征

1960—2018年延慶年平均降水量為457.4 mm,通過對月均降水量進行統計(圖2),降水在年內分布極其不均,降水集中在5—9月,其中7月、8月平均降水量之和為235.0 mm,占全年降水量的51%,10月至翌年4月降水相對較少,因而常常造成季節性干旱的現象,直接影響到農業生產。

從年降水量(圖3)的變化趨勢來看,降水呈減少趨勢,降水的變化率為-4 mm/10 a。降水偏多和偏少呈波浪形交替出現。年降水量最多為745.6 mm,出現在1964年;年降水量最少為272.5 mm,出現在1965年;最多年份與最少年份相差473.1 mm。

2.3 ? ?日照變化特征

1960—2018年平均日照時數為2 712.4 h,通過對逐月日照時數進行統計,各月日照時數變化幅度不大,5月平均日照時數最多,12月平均日照時數最少。從年日照時數(圖4)變化來看,呈減少趨勢,日照時數的變化率為-49 h/10 a。年日照時數最多為3 120.8 h,出現在1968年;年日照時數最少為2 305.5 h,出現在2006年;兩者相差815.3 h。伴隨人類活動增多和社會發展,延慶區霾日數隨氣候變化呈逐步增加的態勢[14],這也造成日照時數的減少。

3 ? ?討論

本研究選取了3個重要的氣象要素進行分析,研究了延慶地區氣候變化趨勢。這種氣溫上升、降水減少、日照減少的趨勢,將潛移默化地影響到植被分布、農業生產、生態環境和人類活動等多個領域,對該區采取積極措施應對氣候變化具有指導意義,包括合理制定適應氣候變化的農業生產措施、采取作物種植制度及品種布局調整行動、將健康效應納入氣候決策過程、構建生態系統服務可持續的科學管理方式和管理框架等。但是,本研究未結合不同領域受氣候變化出現的定量化影響進行研究,這也是未來努力的方向,例如加強對農業氣象災害和病蟲害發生的頻率、強度、持續時間及其與糧食產量的定量研究。本研究也為后續研究奠定了基礎。

4 ? ?參考文獻

[1] IPCC.Climate change 2013:the physical science basis:contribution of working group I to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[M].New York:Cambridge University Press,2013.

[2] EASTERLING D R,EVANS J L,GROISMMAN P Y,et al.Observed variability and trends in extreme climate events:a brief review[J].Bulletin of the American Meteorological Society,2000,81(3):417-425.

[3] 錢鳳魁,王文濤,劉燕華.農業領域應對氣候變化的適應措施與對策[J].中國人口·資源與環境,2014(5):19-24.

[4] 周廣勝,許振柱,王玉輝.全球變化的生態系統適應性[J].地球科學進展,2004,19(4):642-649.

[5] MILLENNIUM M A.Ecosystems and human well-being:a framework for assessment[M].Washington D C:Island Press,2005:15.

[6] 韓會慶,張嬌艷,馬庚,等.氣候變化對生態系統服務影響的研究進展[J].南京林業大學學報(自然科學版),2018,42(2):184-190.

[7] 裴占江,劉杰,史風梅,等.氣候變化對我國農業生產的影響研究進展[J].黑龍江農業科學,2017(8):112-118.

[8] WATTS N,AMANN M,AYEB-KARLSSON S,et al.The Lancet Countdown on health and climate change:From 25 years of inaction to a global transformation for public health[J].Lancet,2018,391:10-16.

[9] 王小寧,許可,孫倩倩.1971—2010年榮成市氣候變化分析[J].現代農業科技,2016(24):207-210.

[10] 吳海濤.欒川縣近40年氣候變化分析[J].河南氣象,2005(2):19.

[11] 王艷曉.孟津縣1966—2015年氣候變化分析[J].農業氣象,2016(17):61.

[12] 張黎,馮淑霞,馮雪菲,等.遼寧省朝陽市氣候變化分析[J].畜牧與飼料科學,2015,36(10):65-66.

[13] 楊瑩,席琳,屠文芬.1961—2008年徐州市氣候變化分析及對策[J].現代農業科技,2018(24):212.

[14] 馬姍姍,程婷婷,王燕娜,等.北京市延慶區1959—2016年霾日氣候特征及影響因素分析[J].環境工程,2017,35(增刊1):374-376.