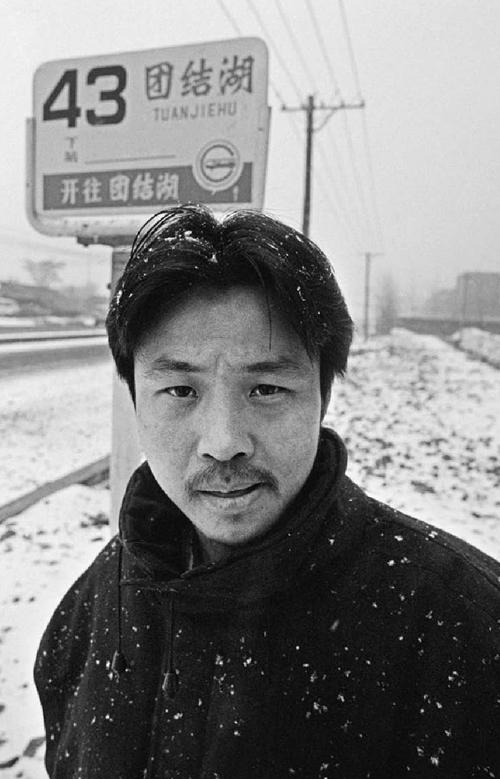

余華:寫作是一種命中注定

刑虹

得過大大小小國內國外諸多文學獎項的著名作家余華,沒想到自己有一天會獲得一項評論獎。2019年8月,第三屆“紫金·江蘇文學期刊優秀作品獎.《揚子江評論》獎”在寧頒發,余華以《我敘述中的障礙物》,和王堯、王東東、李建軍、吳義勤、岳雯等評論家一起獲得該獎項。幾個月前,余華調入北京師范大學國際寫作中心成為大學教授,接受記者專訪時,他開玩笑說:“這個獎讓我感到坐在教授這個座位上踏實了許多”。

“直面‘寫作障礙,想不到會獲獎”

“我知道有些獎我永遠拿不到,有些獎我有希望拿到,但還有一些獎是我想不到自己會獲得的,《揚子江評論》獎就屬于想不到的。”余華說,這是他的第一個評論獎,當著名評論家王堯告訴他獲獎的消息時,感覺“很突然,是不是忽悠我”。

在《我敘述中的障礙物》中,余華把自己寫作道路上遇到的困難和如何解決這些困難的過程寫了下來。當時寫這篇文章是為了一次演講,“我面對的是一群將要從事寫作的年輕人,所以我想告訴他們我當初所遭遇的寫作障礙。”他遇到的第一個障礙物是“如何坐下來寫作”;第二個障礙是在作品不斷發表、小有名氣之后,比較突出的問題是如何寫好對話;第三個障礙物則是心理描寫。

在余華看來,障礙物對一個小說家的敘述十分重要。“偉大作家經常是有障礙要上,沒有障礙創造障礙也要上。”他說,典型的例子就是司湯達的《紅與黑》。一般作家寫一個家庭教師向伯爵夫人求愛,肯定找一個角落,確定四周沒有人,然后心跳加速,冒著冷汗向德·瑞納夫人表示愛意。司湯達不是這樣,他選擇了讓伯爵先生在場的情況下,讓于連·索黑爾向德·瑞納夫人表達愛意,“這是一個多大的敘述障礙”。

《揚子江評論》獎給余華的授獎詞是:“與諸多將創作過程神秘化的論調相比,余華的可貴之處在于,他始終以祛魅的方式談論作家的創作歷程。 ‘寫,除此以外沒有別的辦法,這種樸素的觀點構成了余華談論自身寫作經驗的起點。他以對經典的揣摩和學習為例,談論了自己創作歷程中出現的障礙和解決辦法。于是,一個初學者如何在經典的滋養中,憑借勤奮和天分而成為大家的成長之路,以一種直觀、鮮活的形式呈現出來。”“與其寫那么多,不如寫少一點寫好一點”

雖然余華拿了評論獎,人們最期待的還是他的長篇新作。他的上一部長篇小說《第七天》是6年之前出版的了。

對于自己的“低產”,余華說:“我印象很深的是,在我30多歲,剛剛小有名氣的時候,我去書店,看到一套狄更斯全集。狄更斯是我最喜愛的作家,但我大概也就讀了他不超過5部作品。那個時候我就感覺到,其實很多作家真正被人閱讀的作品可能有兩部已經很多了。有3部那是非常了不起。大部分作家都是只有一部。有些作家可能一生寫了20部長篇小說,但最后可能被人讀的一部都沒有。所以我覺得與其寫那么多,還不如寫得少一點,寫得更好一點。”

余華不是每天勤奮地在電腦前埋頭碼字的作家,“我才不會天天寫作,現在外面天氣多么好,臺風也過去了,陽光明媚。”音樂、電影、讀書……都構成了他日常生活的重要部分。在他看來,寫作是一件需要天時地利人和的事情,“在什么時候寫什么樣的題材,這是一種命中注定。運氣好的話就剛好碰上,運氣不好就碰不上。所以有時候寫作會很順利,有時候寫著就會不順利。”

“撿起以前未完成的4部小說,寫完就可以退休”

余華現在已經不再創作新的小說,而是撿起過去沒有寫完的小說,希望能一部部完成,“有4部,然后寫完我就退休了。”這4部小說中年代最“久遠”的,在《兄弟》之前就起了頭。造成“難產”的原因,是他獨特的寫作方式。“我基本上不喜歡把一本書完全想好了再寫。這樣的話就沒有即興的那種興奮感了。所以我大概想一個大概、一個開頭,就開始往下寫,寫著寫著發現又寫不下去。可能是因為前面寫的考慮得不夠充分,也可能是寫了很長時間以后,突然發現好像我的寫作方法出現了錯誤,所以就停下來。”

2019年4月,余華正式加盟北京師范大學,成為該校的教授,和莫言、蘇童成了同事。在北師大要做些什么?“因為我剛調過去,學校還沒給我安排。”余華笑著說:“莫言是我的榜樣,他怎么做我也怎么做。”