基于集中指數的我國居民門診醫療服務利用公平性分析

謝世發 鄭艷楠 付先知 徐 飛 孫長青

1河南醫學高等專科學校社區護理教研室,鄭州,451191;2鄭州大學公共衛生學院,鄭州,450001

目前,我國醫療衛生服務利用仍然存在不公平的現象。如何解決衛生服務利用不公平問題已成為政府相關部門思考的熱點。學者多采用基尼系數等方法對醫療衛生服務利用進行研究[1-3],但近幾年逐漸運用集中指數的方法進行研究[4-5]。筆者在研究中發現,我國在門診服務的利用方面,不同地區存在差異。在分析影響公平的相關因素后發現,控制變量對不公平的影響最明顯,貢獻率最高;同時,常住人口等相關需要變量貢獻率亦較大。

1 資料來源與方法

1.1 資料來源

相關數據均來自于權威年鑒數據。統計指標包括全國各地區門診診療量、人均 GDP、出生率、死亡率、孕產婦死亡率、傳染病發病率、老齡化水平、常住人口、人口密度等[4-7]。

1.2 研究方法

1.2.1 集中指數法。該方法可以從總體上量化與經濟因素相關聯的衛生服務利用公平程度[7-9],取值范圍[-1,1][10-12]。數值為正則傾向于經濟發展水平較高地區,為負則傾向于經濟發展水平較低地區[4]。常規研究中,經濟因素是對我國衛生服務利用產生影響的主要因素,集中指數方法是以經濟排序,其優勢還在于通過對不同影響因素的分解,明確各因素對總集中指數的影響,通過分解能夠掌握影響因素的正負值及其不同價值,即向經濟發達地區傾斜或向經濟不發達地區傾斜。其公式為[13]:

1.2.2 集中指數分解。集中指數分解由Adam Wagstaff提出,公式為[14-15]:

總集中指數分解時要考慮各個變量的貢獻。將變量分為需要變量和控制變量,通過分解能夠分析出影響因素體現的價值。

1.3 數據處理

運用Excel對年鑒數據進行錄入,采用Stata14.0軟件進行數據處理。

2 結果

2.1 全國門診醫療服務利用公平性分析

2.1.1 我國各地醫療服務利用集中指數分析。運用集中指數的方法計算我國不同地區居民門診服務診療量基本情況,2011-2016年門診診療量集中指數分別為 0.1103、0.1045、0.1051、0.1080、0.1138、0.1239,反映門診診療量主要分布傾向于經濟水平較好的地區,從趨勢中可以看出,除了2012年外,其余5年集中指數數值越來越大,盡管變化幅度不大,但不平等的程度相對越來越明顯。與2012年相比,2016年集中指數達到0.1239,增加了0.0194,增長幅度達到18.56%。

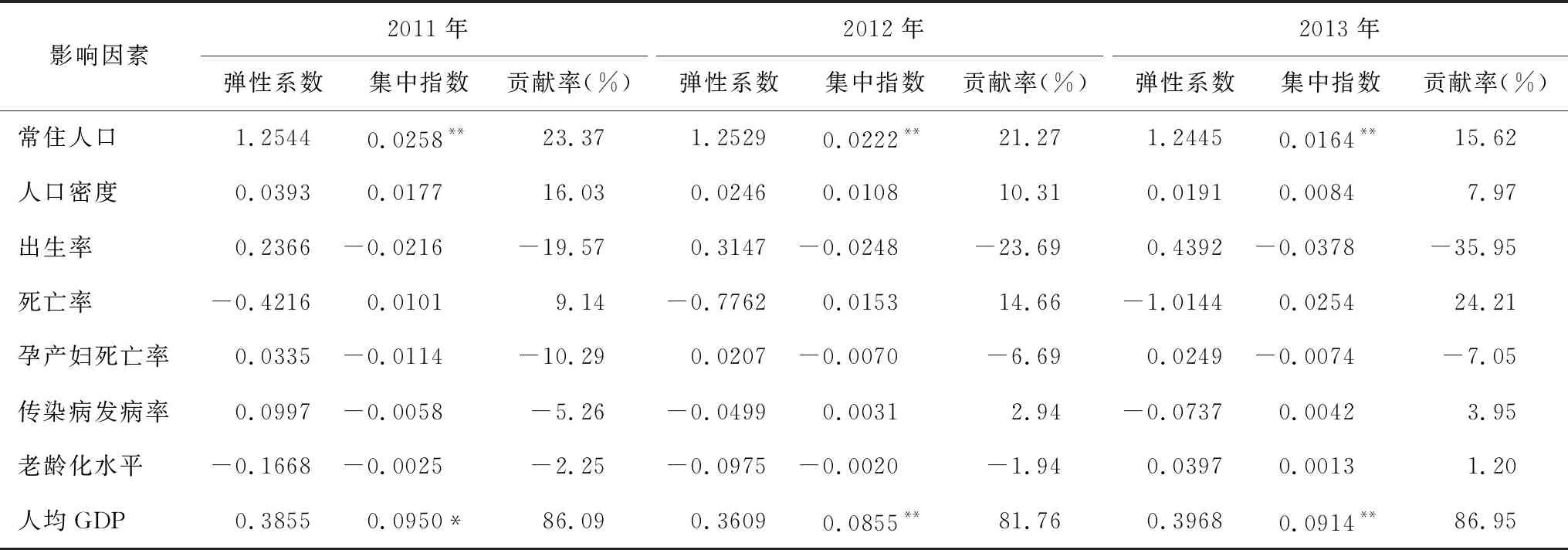

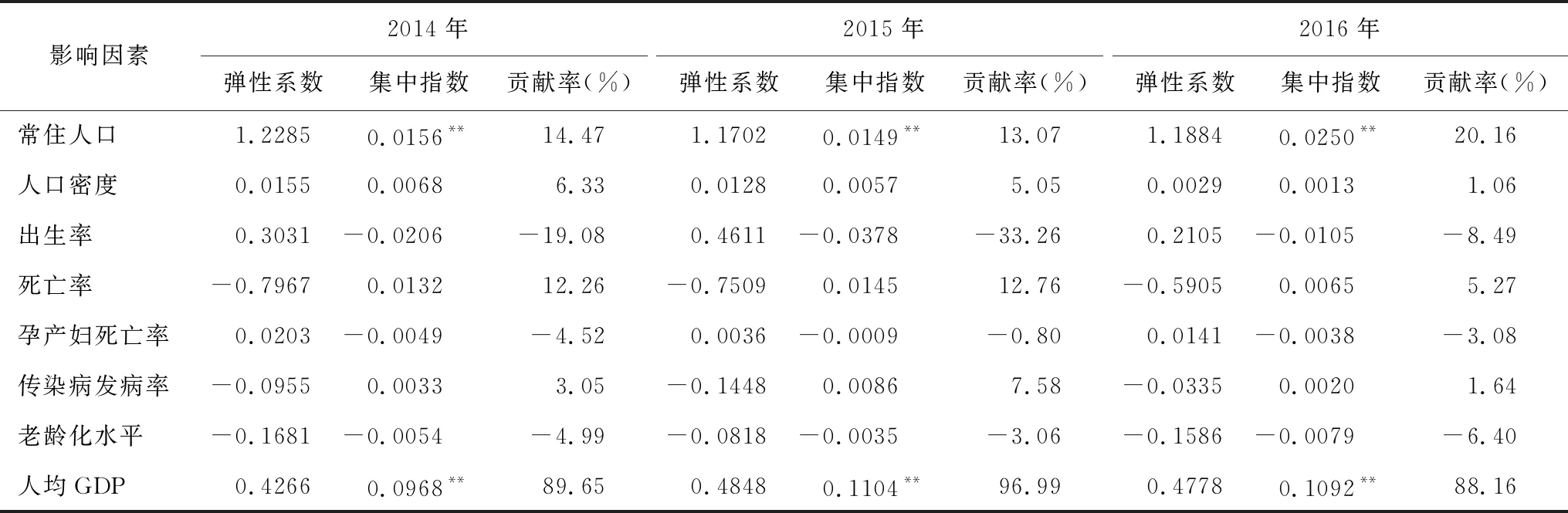

2.1.2 我國各地區醫療服務利用集中指數分解。查閱相關文獻[4-7],將能夠反映居民健康狀況的指標,如老齡化水平、常住人口、出生率、孕產婦死亡率、死亡率、人口密度以及傳染病發病率等列為“需要變量”,將社會經濟因素中的經濟水平列為“控制變量”,進而對2011-2016年我國各地居民門診服務利用的集中指數進行分解。2011-2016年控制變量(經濟因素)決定的門診診療人次數集中指數均為正值,在0.0855-0.1104范圍波動,且經濟因素決定的集中指數均高于其他因素所決定的集中指數;需要變量(常住人口、出生率、老齡化水平等)決定的集中指數絕對值均小于0.04,最小的僅有0.0013,公平性相對較好;傳染病發病率、人口密度、常住人口、死亡率、人均GDP等影響因素所分解得到的集中指數基本為正,這些因素使門診服務利用傾向于經濟發展水平相對較高的地區;2011-2016年控制變量(經濟因素)對集中指數的貢獻率均高于需要變量的貢獻率,2015年達到了96.99%;從變化趨勢來看,人均GDP因素所決定的集中指數從2012年基本呈現逐年增加的趨勢;出生率呈現波動,其他影響因素變化較為平緩。見表1-表2。

表1 2011-2013年門診醫療服務利用的集中指數分解

注:數據源自2013-2014《中國衛生和計劃生育統計年鑒》,**表示P< 0.01,*表示P<0.05。

表2 2014-2016年門診醫療服務利用的集中指數分解

注:數據源自2015-2017《中國衛生和計劃生育統計年鑒》,**表示P< 0.01。

3 討論

3.1 我國各地區居民門診醫療服務利用的公平性

集中指數計算的結果表明,我國各地區居民門診服務診療量的集中指數數值均大于0.1。相關研究表明,當集中指數數值大于0.1時,提示較為不公平[5]。家庭收入水平相對較高的居民,自我保健和利用醫療資源的意識強,有小病就會就醫,門診診療次數相對較多[14-15]。而收入水平較低的居民有小病時由于考慮費用等問題往往不立即就醫而選擇自愈或者待病重之后再就醫,診療次數相對較少[16]。有學者指出,保證醫療衛生服務公平性的前提之一是收入的公平[17]。從全國不同區域來看,2011-2016年期間,門診醫療服務利用較少的省份有西藏、青海、寧夏等,其人均GDP相對較低;醫療服務利用較多的省份有廣東、浙江、江蘇等,其經濟水平排在全國前列。有學者指出,造成我國醫療服務不公平的根本原因之一是城鄉二元社會結構[18]。這種二元社會結構逐漸固化,最終形成了“城鄉分支,一國兩策”等不平等社會體制[19]。我國不同地區衛生事業之間的差距實際上是城鄉“二元”經濟社會結構在衛生領域的體現[18]。加快我國不同地區的城鎮化進程,加快縮小東西部地區間收入差距進程,是促成醫療衛生服務不斷公平的重要措施。

3.2 控制變量和需要變量對門診醫療服務利用公平性的影響

結果顯示,控制變量貢獻較高。2011-2016年控制變量的貢獻率分別達到86.09%、81.76%、86.95%、89.65%、96.99%、88.16%;2011-2016年人均GDP對門診診療量影響差異顯著,P均小于0.05。在需要變量中常住人口貢獻率較大,2011-2016年需要變量中常住人口因素對門診診療量影響差異顯著,P均小于0.01。從分解的結果可以看出,影響我國不同地區居民門診服務利用公平性的主要因素是經濟因素,同時不能忽視一些需要變量帶來的影響。從長遠角度來看,加快經濟發展,縮小不同地區的收入差距,是降低因經濟因素導致的不平等性的根本途徑。

同時,針對需要變量中常住人口貢獻率較大的問題,應從宏觀的角度考慮,因地制宜,優化配置我國不同地區的醫療資源。我國醫療資源配置和衛生服務利用的基本原則之一就是公平性,從全國來看,我國是以政府主導的方式來配置不同地區的醫療衛生資源,通過行政手段強制實施。張國良等學者指出,我國不同地區衛生資源配置的不公平性日益突出,其中很重要的原因是醫療服務的市場化[20]。我國衛生資源總量尚不能滿足居民的現實需要,同時布局也不合理,這些都是制約我國衛生事業發展的內部結構性問題,是“十三五”階段需要進一步解決的問題。目前我國醫療衛生資源配置不合理主要體現在衛生人力配備、區域規劃醫療機構、醫療設備配置等方面。無論是我國不同地區之間還是地區內部,衛生資源均存在不公平和不合理兩大問題[21]。在人力資源配置上也傾向于經濟發展水平較好的地區[21]。衛生資源的利用不充分,在經濟發達地區和一些省會城市的三級綜合醫院出現一號難求、一床難求的現象,而一些基層醫院門可羅雀,二級醫院床位不能充分利用、先進診療儀器閑置;一些醫院由于過度引進尖端醫療設備,導致衛生資源的嚴重浪費,這些都是衛生資源利用與配置不合理的體現。政府應該重點支持衛生資源水平較低的地區,促進衛生資源公平合理配置。在人力資源配置方面,加強基層醫療衛生服務體系和全科醫生隊伍建設。從政策上積極推進分級診療制度,根據不同省份的實際情況,嚴格建立逐級轉院制度。建立機構設置合理、人員素質較高、服務功能健全、運行機制科學、監督管理規范的醫療衛生服務體系。對于各種衛生資源,國家能夠公平、平等分配,居民能夠公平、平等享有,才能從宏觀上解決不公平問題,進而實現橫向公平和縱向公平,才能使全體居民平等受益。在加快縮小區域經濟水平差距的同時,根據我國各地區的實際情況,嚴格量化常住人口多的地區的基本醫療資源量,制定符合我國不同區域實際需求的衛生資源配置標準,調整不同地區衛生資源布局,進而提高醫療服務的可及性和公平性。