我國醫療損害賠償標準問題分析

代瑞婷 石 悅

1遼寧師范大學法學院,大連,116081;2大連醫科大學人文與社會科學學院,大連,116044

根據最高人民法院頒布的《最高人民法院關于審理人身損害賠償標準案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《人身損害賠償解釋》)之規定,我國醫療損害賠項目有13個。這些項目除精神損害撫慰金外,均有賠償標準,但仍有一些項目的賠償標準存在缺陷,主要包括死亡賠償金、殘疾賠償金、被撫養人生活費、精神撫慰金,完善前三項并制定精神撫慰金的賠償標準是使醫療損害賠償糾紛案件判決公平、公正的重要一環。

1 資料來源與方法

1.1 資料來源

為了解我國目前醫療損害賠償糾紛現狀,從中國裁判文書網下載以“醫療損害賠償”為案由、判決時間為2016年1月1日-2016年12月31日的基層法院一審判決書,排除立案案由為“醫療服務合同糾紛”、“醫方為原告或患方為被告”以及醫方責任、損害結果、醫療損害鑒定等重要信息缺失的案件,共計307例。

1.2 統計學方法

采用Epidata 3.1錄入數據, 利用EXCEL2007對數據進行初步整理和歸類,然后導入SPSS 13.0進行管理和統計分析。

2 結果

2.1 醫療損害糾紛案件全國分布情況

所選的307例醫療損害糾紛案涉及全國32個省、自轄市、自治區,共336個城市。見圖1。

2.2 醫療損害賠償總體情況分析

在307個醫療糾紛案件中,醫療糾紛主要依據《人身損害賠償解釋》,僅在患者主張精神損害撫慰金的案件中,撫慰金的賠償年限按照中華人民共和國國務院頒布的《醫療事故處理條例》(以下簡稱《條例》)的規定,其余部分《條例》被架空。有20例案例的患者未主張精神損害賠償,其余287例案例中,患者均向法院主張精神損害賠償。

2.3 精神損害賠償總體情況分析

2.3.1 患者(原告)訴求獲得法院支持情況分析。患者主張精神損害撫慰金訴求得到完全支持的有4例(1.4%),部分被法院支持的有238例(91.6%),被駁回的有45例(7.0%)。

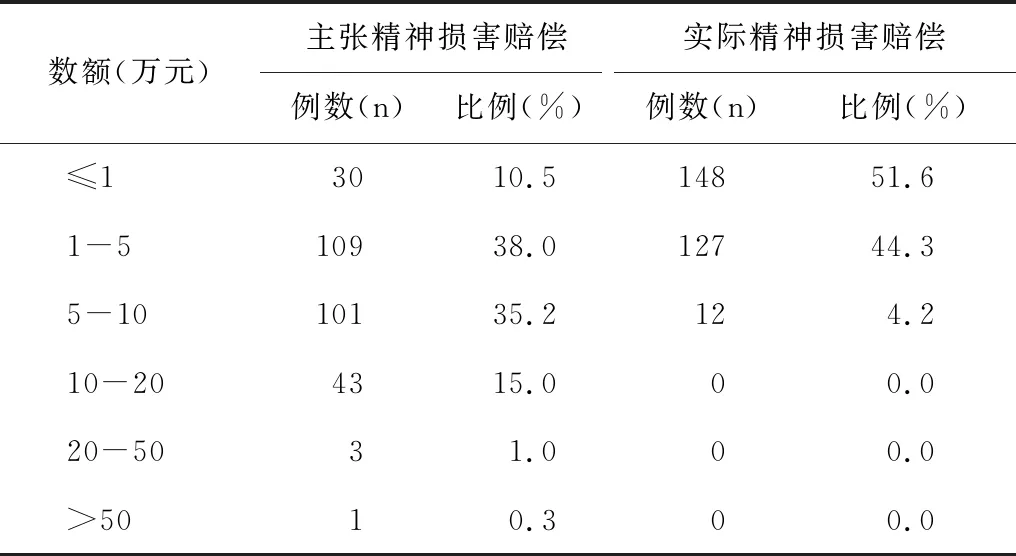

2.3.2 精神損害賠償數額分析。主張精神損害賠償的最大值為100萬元,最小值為0.2萬元。其中,主張精神損害賠償數額大部分集中在10萬元以下,比例高達83.7%。實際精神損害賠償最大值為10萬元,最小值為0萬元,平均值為5萬元。其中,實際精神損害賠償數額絕大部分集中在5萬元以下,高達95.9%。見表1 。

表1 精神損害賠償數額主張與實際賠償情況分析

2.3.3 地區與實際精神損害賠償的關系。東部地區醫療糾紛案件及平均實際賠償數額最多,而西部地區醫療糾紛案件最少。見表2。

表2 不同地區與實際精神損害賠償數額關系

圖1 全國307例醫療糾紛案件分布

2.3.4 醫院等級與實際精神損害賠償的關系。三級醫院的案件數及平均實際精神損害賠償數額最高,私立醫院的案件數最少,一級醫院平均實際精神損害賠償數額最低。見表3。

表3 醫院等級與實際精神損害賠償數額關系

2.3.5 科室與實際精神損害賠償的關系。外科涉及醫患糾紛的案例最多,共計139例,占總案例的48.4%;婦產科有58例,內科有42例,急診科、ICU有24例,門診與兒科兩科室最少。在各個科室中,兒科的平均實際精神損害賠償數額最高,外科平均實際精神損害賠償數額最少。見表4。

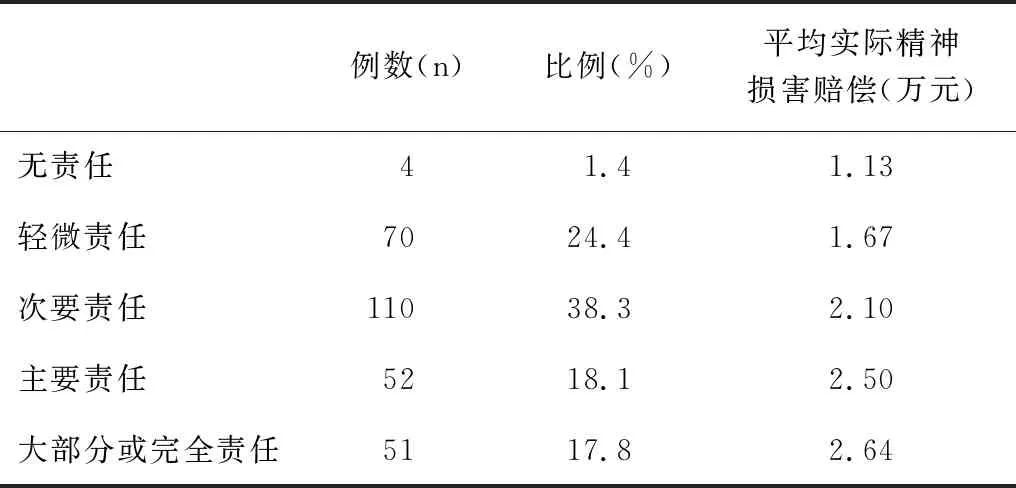

2.3.6 醫院責任程度分配與精神損害賠償關系。醫方承擔次要責任的比例最高,不承擔責任的比例最少。其中,醫方承擔大部分或完全責任需承擔的精神損害賠償數額最高;醫方雖無責任的,平均實際精神損害賠償數額約為1.13萬元。見表5。

表5 醫方責任程度與實際精神損害賠償數額的關系

2.3.7 損害結果與實際精神損害賠償的關系。死亡的案件數最多,為74例(25.8%),其平均實際精神損害賠償數額為2.61萬元;患者達到傷殘的案例中,八級傷殘最多,其中一級傷殘的精神損害賠償數額最高,十級傷殘的精神損害賠償數額最低;在患者未達到傷殘時,法院會結合其他因素對患者進行精神損害賠償。見表6。

表6 患者損害結果與實際精神損害賠償數額關系

2.4 殘疾賠償金與被撫養人生活費賠償情況

在患者構成殘疾的159個案例中,除去患者沒有被撫養人的13例,在剩余的146例中,法院判定醫院對患者殘疾賠償金與被撫養人生活費雙重賠償。

2.5 死亡賠償金賠償情況

2.5.1 死亡賠償金與被撫養人生活費賠償情況。在患者死亡的74個案例中,對死亡賠償金與被撫養人生活費進行雙重賠償的有73例,比例為98.6%;僅有1例案件,法官審判時將被撫養人生活費納入死亡賠償金中。

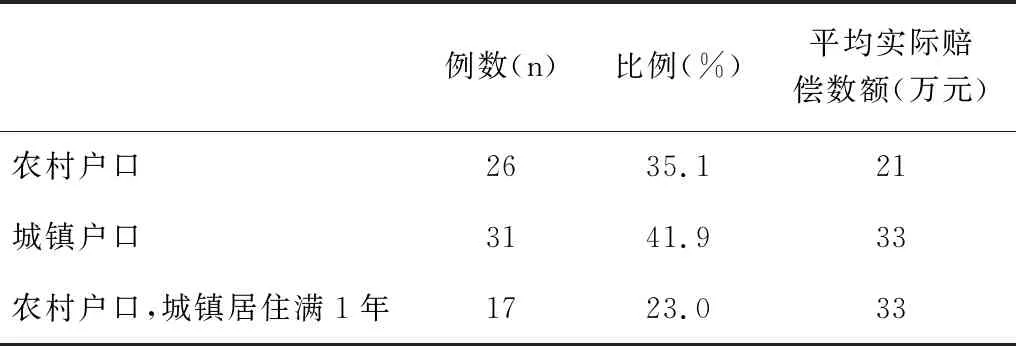

2.5.2 不同戶籍死亡賠償金賠償情況。在患者死亡的醫療糾紛案件中,城鎮戶口可得死亡賠償金平均為33萬元,而農村戶口平均僅21萬元,相差較大。見表7。

3 討論

3.1 死亡賠償金賠償標準存在城鄉差距

死亡賠償金賠償標準的依據點是人均可支配收入或人均純收入,它主張定額賠償,以人均為標準點,未將個人收入差距考慮在內。表7反映出在患者死亡的醫療糾紛案件中,賠償標準存在城鄉差距。《人身損害賠償解釋》之規定未考慮被害人的實際情況,不符合死亡賠償金的性質,而且受害人的實際收入有可能在人均標準以下,這種規定具有導致人們可以從損害中獲利及違反民法填平原則的可能性。

表7 不同戶籍與實際死亡賠償金賠償數額關系

死亡糾紛案件存在較大的特殊性,因為被侵害的是患者的生命權,為維持主體的法律地位,法律不允許把生命直接作為實現任何進一步目的的途徑[1]。我國城鄉之間的生活水平差距呈現遞減趨勢,且人口流動較頻繁,消除城鄉差距是現狀所需[2]。死亡賠償金性質為物質性損失賠償,其目的在于補償死者親屬的財產損失。應當取消城鄉差距等傳統標準,充分考慮個體差異,以受害人的收入為基點,減去受害人的生活開支以確定殘疾賠償金的數額。由于生活開支很難證明,法官可結合受害人的愛好、職業、習慣等主觀因素進行裁量,確立整個社會良性競爭的格局[3]。

3.2 死亡賠償金、殘疾賠償金與被撫養人生活費重復計算

在司法實踐中,74例死亡案件中僅有1例案件,法官將被撫養人生活費包括在死亡賠償金中。可見司法實踐中兩者重復計算的現象比較普遍。死亡賠償金是對被害人近親屬的物質性補償。根據《人身損害賠償解釋》之規定,被撫養人生活費賠償標準依據點是人均消費性支出, 死亡賠償金賠償標準依據點是人均可支配收入或人均純收入,被撫養人生活費本身應當屬于被害人近親屬物質性財產損失的一部分,而我國不僅將其規定為一個單獨的賠償項目,還單獨規定其賠償標準,存在較大的不合理性。

在司法實踐中,除去患者沒有被撫養人的146個案例,法院并未將被撫養人生活費納入殘疾賠償金中。殘疾賠償金是對受害人因人身遭受損害致殘而喪失全部或者部分勞動能力的財產賠償。被撫養人生活費應屬于殘疾賠償金的一部分,我國對殘疾賠償金及被撫養人生活費賠償標準的規定均為硬性標準,未考慮受害人的實際情況。為使醫患雙方的合法權益得到公平保護,建議取消被撫養人生活費,將其納入殘疾賠償金的范圍。

我國對于這兩者的不同賠償標準的規定違反人們不可以從損害中獲利及民法上的填平原則,正常情況下,受害人的一部分收入將用作被撫養人生活費,現實中存在被撫養人生活費低于人均消費性支出標準的可能性。故法律關于死亡賠償金與被撫養人生活費的規定,不能充分維護醫患雙方合法的權利,應當對其進行完善,以符合立法目的及性質。

殘疾賠償金、死亡賠償金的性質是對受害人近親屬物質性損失的賠償,如果受害人存在被撫養人,其生活費當然屬于近親屬物質損失的一部分。而在司法實踐中如何保護殘疾者及死亡者被撫養人的合法權益,這屬于死亡賠償金及殘疾賠償金如何分配的問題,不屬于賠償標準如何確定的問題。賠償標準的確定必須嚴格以其性質為根據。如果受害人有被撫養人,則應當先從賠償金中拿出一定的被撫養人生活費,剩余財產在其近親屬中進行分配;如果沒有被撫養人,賠償金直接在其近親屬中進行分配。綜上,筆者建議將重復性醫療損害賠償項目進行優化合并,以保護醫患雙方共同的合法權益,使醫療損害糾紛案件的審理更加公平公正。

3.3 死亡賠償金賠償標準與性質存在沖突

上述城鄉差距、與被撫養人生活費重復計算之賠償標準缺陷反映出我國死亡賠償金賠償標準與性質存在沖突。死亡賠償金屬于物質性的賠償,在學說上稱為逸失利益賠償說。該學說下存在兩種不同的主張。①撫養喪失說認為受害人因為侵權行為非正常死亡致使被撫養人正常生活所需的必要撫養費喪失。德國最早在法律上予以明確規定,我國臺灣地區目前采用此觀點。②繼承喪失說主張若患者未死亡,那么他在未來創造的財富扣除日常花費后可以在其正常死亡后被繼承人繼承。這兩個學說對于認定死亡賠償金的性質均有欠缺。撫養喪失說將死亡賠償金的補償對象集中在被撫養人身上,忽略了死者其他近親屬的利益,若受害人無被撫養人,則沒有死亡賠償金賠償項目,這侵害了受害人近親屬的合法權益。繼承喪失說將死者近親屬放在平等的地位,忽略了對被撫養人的特殊照顧,死者如果未死亡且具有被撫養人的前提下,其未來創造的財富是在用于被撫養人生活費和正常個人開銷后,將剩余的財富作為遺產由繼承人繼承。死亡賠償金不是遺產,這是繼承喪失說最大的不足。

在患者死亡的醫療糾紛案件中,合理確定原告訴請和審理思路僅僅是前提[4],該類案件的妥善處理還需制定合理的死亡賠償金賠償標準。因此,建議明確規定死亡賠償金的性質。雖然《人身損害賠償解釋》和《侵權責任法》將死亡賠償金與精神損失賠償平行排放,但我國法律并未明確將其性質定為物質性損失賠償,造成司法實踐及學界對于死亡賠償金的性質仍存爭議[5],甚至有人主張,患者死亡無需賠償,因為死亡損害不可逆,但這明顯違反經濟制約目的[6]。因此,建議在法律中確定死亡賠償的性質,為合理的賠償標準提供基礎。另外,死亡賠償金不能被認為是可期待收入損失,可期待收入損失既包括近親屬原本可獲得的財產,還包括死者如果未死時的正常生活開銷。死亡賠償金僅僅是對死者近親屬的財產賠償,建議在制定賠償標準時以此為基礎。同時,法律的立法目的是通過成本轉換以實現預防功能,確定死亡賠償金的性質以實現公平的損害賠償亦可降低事故發生幾率[7]。

3.4 精神損害撫慰金賠償標準缺陷

3.4.1 精神撫慰金賠償標準欠缺,具有導致同案不同判的現實危險性。司法實踐中,精神損害賠償數額與地區、科室、損害結果等均具有相關關系,但立法上并未以上述因素為基礎,并結合精神撫慰金的性質等要素,制定較明確的賠償標準。法官擁有較大自由裁量權,具有導致同案不同判的現實危險性。

3.4.2 精神撫慰金的賠償標準欠缺,致使主張賠償數額與實際賠償數額差距懸殊。在307個案例中,患者主張精神撫慰金的案件有287例。患者主張精神損害賠償數額大部分集中在5萬元左右,而實際賠償數額1萬元以下居多。患者在醫療糾紛訴訟提出精神撫慰金的賠償項目時無可依據的標準,無形中促使患者產生要多少給多少的錯誤心理,導致主張賠償與實際賠償差距懸殊。該現象不僅會影響當事人對司法審判的滿意度,也不利于發揮醫療損害賠償維護患者及醫患雙方合法權益平衡之作用。

針對精神損害賠償項目,各省有不同的計算標準[8],有學者主張可以根據地區實際情況自行訂立[9]。一般情況下,各地根據實際情況出臺一些地方法規或司法解釋,如上海市精神損害賠償的最高限度為5萬元[10]。有學者主張建立醫療損害糾紛精神損害賠償模型,即Y=2.275-0.335×X1+0.135×X2+0.013×X3-0.118×X4(X1表示地區,X2表示醫院等級,X3表示醫院責任,X4表示損害結局)[11]。

總體來看,地區、損害結果與醫療損害糾紛精神損害賠償數額呈負相關。越是不發達地區,賠償數額越低;損害結果中傷殘等級越高,賠償數額越低。醫院等級、醫院責任與精神損害賠償數額呈正相關,即醫院等級越高,醫院承擔責任越大,其賠償數額越大。

為避免同案不同判現象,法官審判時需要有一個標準作為參考。筆者認為應建立一個標準模型來規定醫療損害賠償中的精神損害賠償標準。撫慰金的性質是精神補償,不是簡單的物質補償。醫院等級及地區只可作為考慮因素之一,但不可作為模型的計算因子。此模型必須包括損害后果、醫方責任,以該模型計算的數額為賠償標準,在考慮其他因素的基礎上浮動。