工業污染場地修復環境影響研究

田豐 高鵬程 陶濤 齊杰 朱曉玉

摘要:指出了關停、搬遷后的工礦企業通常都會遺留大量場地污染環境,且通常表現為復合型污染。污染場地修復應在完成污染場地現狀調查的基礎上,確定修復范圍,選定修復方案。對某污染場地修復過程中的污染特征進行了實例分析。總結了相應的污染防治措施。以供參考。

關鍵詞:工業;污染場地;修復;污染特征;防治

中圈分類號:X144 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2019)16-0165-03

1引言

隨著我國城鎮化的加快、工業化進程加速,國家產業調整、退城進園等一系列環保政策的調整和居民生態環保意識的提高,眾多位于城區和近郊的工礦企業需要退城進園,關停、搬遷后的原有企業、工廠、園區需要轉換用地性質和功能,而原有場地的土壤污染問題不容忽視,遺留場地的污染調查與修復治理變得尤為關鍵。

2污染場地修復相關法規標準

現今,污染場地修復問題在我國得到了越來越多的關注,國內頒布了一系列土壤污染管控及修復相關的法規、辦法、制度及標準。2018年8月31日,第十三屆全國人大常委會第五次會議全體表決通過《中華人民共和國土壤污染防治法》,這是我國首部專門規范防治土壤污染的法律。相關的法規標準有:《土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB36600-2018)、《土壤環境質量農用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 15618-2018)、土壤污染防治行動計劃(國發[2016]31號)、《生態環境損害鑒定評估技術指南土壤與地下水》(環辦法規[2018]46號)、《工礦用地土壤環境管理辦法(試行)》(部令第3號)、《污染地塊土壤環境管理辦法》(部令第42號)、《農用地土壤環境管理辦法(試行)》(部令第46號)、《污染地塊風險管控與土壤修復效果評估技術導則(試行)》(HJ 25.5-2018)、《污染地塊勘探技術指南》(T/CAEPI 14-2018)、《污染地塊地下水修復和風險管控技術導則》(HJ 25.6-2019)、《污染場地術語》HJ682-2014等。

3污染地塊分類

因從事生產、經營、處理、貯存有毒有害物質,堆放或處理處置潛在危險廢物,以及從事礦山開采等活動造成污染,且對人體健康或生態環境構成潛在風險的場地,稱為潛在污染場地。對潛在污染場地進行調查和風險評估后,確認污染危害超過人體健康或生態環境可接受風險水平的場地,又稱污染地塊。

污染場地可以按多種特性進行分類,如按原場地活動類型可分為工業污染場地、市政污染場地、農業污染場地和特殊污染場地。按污染物類型劃分,可分為無機污染場地、有機污染場地和復合污染場地。

無機污染:無機污染包括氮污染、磷污染、礦化度、硬度和重金屬污染。其中重金屬污染危害更大。在我國工業場地土壤污染中,重金屬類型包括砷、鎳、汞、鎘、鉻、鉛、銅、鋅等,重金屬污染主要來源于冶煉企業、化工原材料、皮革及蓄電池制造業等。

有機污染物:有機物污染是當前工業場地土壤主要污染物之一,種類繁多。包括持久性有機污染物、農藥、多環芳烴、及石油類污染,來源包括各類有機物生產及使用環節和場所,如農藥施用,石油、化工、焦化生產場地,各類涉及相關物料的生產、儲存車間等。

復合污染:復合污染是當前工業場地土壤污染的主要方式,指存在有機與無機或向種污染物的混合污染。主要為多種重金屬、石油類有機污染物及農藥等有機污染物的復合污染。由于不同污染物之間相互作用關系,致使業場地修復難度大大增加。

4某搬遷場地污染現狀調查

某已搬遷地塊原為工業機械生產場地,始建于1958年,主要生產各類工程機械、鑄鍛件、熱處理件、鉛酸電池等。根據統一部署安排,該場地落實了退城進園政策,于2009年實施搬遷,并回收土地使用權,變更用途為居住、商業用地。按照《污染地塊土壤環境管理辦法》等相關法規要求,針對疑似污染地塊開展了初步場地環境調查;針對初步調查階段發現的潛在污染區域開展了詳細調查工作。確定該地塊原電鍍車間區塊存在污染物超標問題,主要污染物為總鉻和六價鉻,其中少數土壤存在酸污染問題,原廠區受污染區域必須經過治理。

4.1潛在污染區域劃分

整個調查范圍劃分為7個區塊,其中場地潛在的污染區域主要包括A02地塊的加油站、油漆部、聯合廠房、涂裝工部、配電房等9處,A03地塊的鑄鐵車間、充電房、鍛工車間、噴塑工部4處,A11地塊的鑄鋼車間、廢鋼鐵處理工部、噴漆線、加油站、蓄電池充電房等9處,A07地塊的電鍍車間和熱處理車間2處。

4.2土壤污染現狀

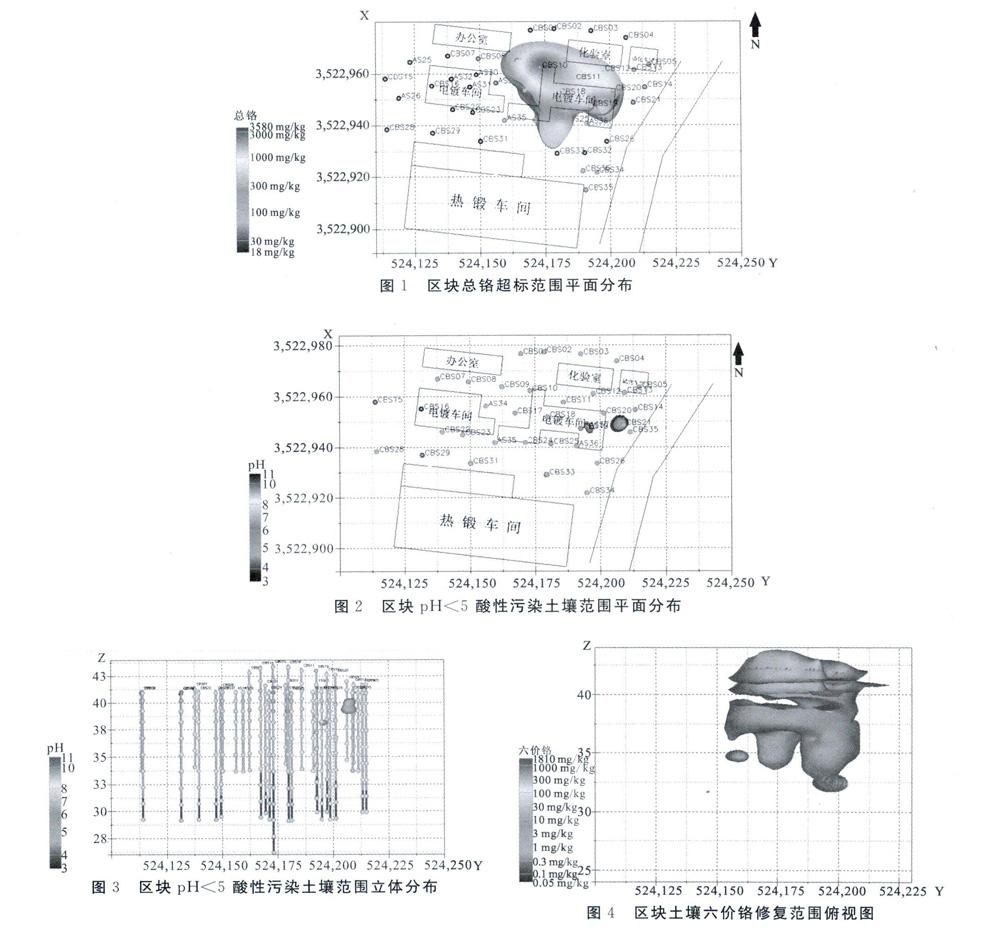

根據調查結果,確定場地原電鍍車間區塊存在污染物超標問題,污染物主要為總鉻和六價鉻,少數監測點的土壤存在酸污染問題。區塊總鉻超標范圍如圖1所示,pHi5酸性污染土壤如圖2、圖3所示。

4.3地下水污染現狀

根據在原電鍍車間區塊10個上層滯水監測井和1個深層風化砂巖裂隙水監測井六價鉻的監測結果,4個上層滯水樣品的六價鉻超出《地下水質量標準》(GB/T14848-2017)Ⅲ類水0.05mg/L的限值,上層滯水的超標率為40%。

4.4固體廢物污染現狀

原生產區搬遷后遺留下了大量建筑垃圾和工業廢物。根據調查結果原電鍍車間堆土區拆遷形成的建筑垃圾,原磷化車間西側、北側和東側內墻抹面,及原實驗樓、原東電鍍車間內墻抹面呈黃色的石灰或砂漿,以及現場殘留的少量的化學試劑及積液均為危險廢物。

5污染場地修復范圍確定

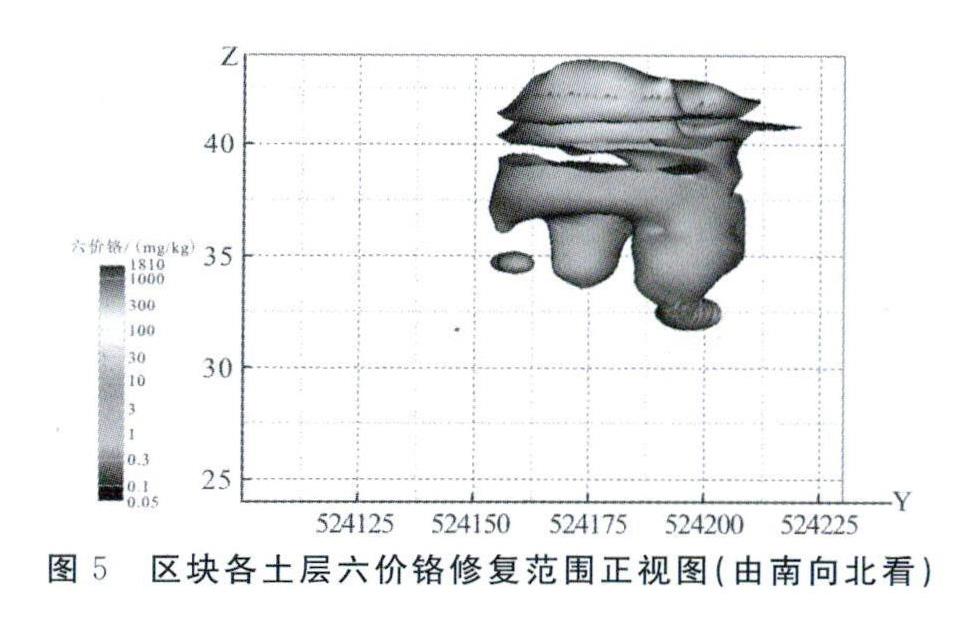

根據場地調查報告,原電鍍車間區塊土壤中六價鉻的修復范圍。原電鍍車間區塊pH<5酸性土壤在土層中分布情況見圖4和圖5。

6污染場地修復方案選定

根據該場地的土壤的污染狀況,修復內容包含三部分:危險廢物、酸性污染土壤和鉻污染土壤修復,其中最關鍵的是土壤中的鉻污染修復。目前土壤中鉻污染的治理主要有兩條思路:①改變鉻在土壤/沉積物中的存在形態,將六價鉻還原為毒性相對較小的Cr(Ⅲ),降低其在環境中的遷移能力和生物可利用性;②將鉻從被鉻污染的土壤/沉積物中清除。國內外已發展出一系列修復技術,如固定化/穩定化、玻璃化、洗土法、原位淋洗法、化學還原法、電動力學修復法、植物修復、微生物修復、水泥窯焚燒處置等。

通過比選,該場地受六價鉻污染土壤具有以下特點:①土壤工程量較小;②場地急于開發,時間急迫,不適宜用生物法、植物修復、電動修復等原地修復、異地修復技術;③土壤以粉粘土為主,粘性非常大,難以進行分離,洗滌技術更適用于砂壤土,而水泥窯焚燒處置可以將鉻污染的土壤作為其原材料綜合利用,能夠實現鉻污染土壤的安全無害化處置、綜合利用。最終,決定采用水泥窯焚燒處置技術對污染土壤進行處置。

7修復過程污染特征及污染防治措施

7.1修復過程的污染特征

7.1.1水污染物

項目污染土壤清運過程產生的廢水主要有現場遺留廢液、污染區域初期雨水、土壤開挖產生的基坑廢水、建筑垃圾淋洗廢水、施工機械和運輸車輛的沖洗廢水以及施工人員產生的生活污水。

7.1.2大氣污染物

清運期間廢氣主要為建筑物拆除、施工裝卸、運輸、堆放揚塵、土壤挖掘揮發的少量揚塵,以及施工機械產生的廢氣。

7.1.3噪聲

項目噪聲源主要是施工設備的機械傳動噪聲,主要有:吊機、破碎機、推土機、破碎篩分機、皮帶運輸機、挖掘機等施工設備以及運輸車輛產生的運輸噪聲,其聲級一般在70~95dB(A)。

7.1.4固廢

項目修復期產生固體廢物主要為拆除的建筑垃圾、施工人員生活垃圾、現場清理殘留的污泥及污水處理站污泥、和廢棄藥劑包裝袋、桶等。

7.2污染防治措施

7.2.1水污染防治措施

場地遺留廢液全部交由有危廢處置能力單位進行處置。污染區域初期雨水經排水溝收集后進初期雨水收集池暫存,后抽至污水處理設備處理。后期雨水及場區其他區域的雨水經雨水導排管溝進入場區外雨水管網。施工人員產生的生活污水主要依托自住房屋排水系統接入附近市政污水管網。施工機械、車輛沖洗時產生沖洗廢水,經隔油池、沉淀池處理后抽至污水處理設備處理。建筑垃圾淋洗廢水全部送至污水處理設備處理,作為淋洗補充水直接回用于淋洗過程,多余廢水通過市政污水管網排入污水處理廠處理。基坑廢水經過污水處理設備處理達標后,再經市政污水管網排人污水處理廠處理。

7.2.2大氣污染防治措施

工企業要在開工前制定建筑施工揚塵控制措施實現工地封閉圍擋、易揚塵物料堆放覆蓋、出入車輛沖洗、路面硬化、工地濕法作業、渣土車輛密閉運輸“六個百分百”等措施處理,能夠有效的控制施工揚塵。要求運輸車輛須在除泥、沖洗干凈后方可駛出作業場所。

7.2.3噪聲污染防治措施

針對噪聲污染影響,采取了優化施工設計、選用低噪聲設備、禁止夜間施工等相應的隔聲及管理措施。

7.2.4固廢處置措施

危險建筑垃圾交由有危廢處置資質單位進行處置。一般建筑垃圾嚴格按照地方建筑垃圾管理辦法進行外運、消納。生活垃圾經集中收集后,及時清運至指定垃圾收集點由環衛部門統一處理。污水處理過程中產生的藥劑包裝袋、桶等,產生量約為0.2t,作為危險廢物,收集后交有危廢處置資質單位進行處置。現場清理的殘留污泥、污水處理設備產生的污泥以及淋洗池中產生的污泥均屬于危險廢物,收集后委托有危廢處置資質單位進行處置。

8修復環境影響及修復效果

在采取相應的污染治理措施后,項目修復過程中施工期廢水、廢氣和噪聲均可穩定達標排放,固體廢物可得到有效處置,污染地塊經修復后可滿足相應土地使用功能需要。