皖北地區農村剩余勞動力轉移影響因素的實證分析

萬遠

摘 要:基于安徽省皖北地區2005—2017年統計數據,選取各指標變量建立計量經濟模型,對安徽省皖北地區農村剩余勞動力轉移的影響因素進行實證分析,得出皖北地區農村剩余勞動力轉移的主要影響因素是第二產業占總產值的比值和城鄉收入差距的結論,提出了加快農村剩余勞動力轉移速度以發揮農村剩余勞動力作用的政策建議。

關鍵詞:農村剩余勞動力;勞動力轉移;皖北地區

文章編號:1004-7026(2019)16-0007-04 ? ? ? ? 中國圖書分類號:F214.21 ? ? ? ?文獻標志碼:A

隨著農業發展,農村剩余勞動力數量逐漸增多。根據《中國統計年鑒2018》的數據,2017年中國勞動力數量為80 686萬人,就業人數為77 640萬人,城鎮失業人數為972萬人,農村剩余勞動力為2 074萬人[1]。大量存在的農村剩余勞動力是閑置的生產要素,是對資源的未充分利用,也是第一產業增加收入和城鄉經濟發展的潛力所在。

政府引導農村剩余勞動力有序地加快轉移,可以解決農村剩余勞動力的就業問題,是推進精準扶貧的重要環節,也是實現全面建成小康社會的必經之路。安徽省是農村剩余勞動力數量較大的省份,農村剩余勞動力能夠創造出許多潛在的經濟價值[2]。研究各影響因素對皖北地區農村剩余勞動力轉移的作用效果,對促進皖北地區農村剩余勞動力的轉移具有重要意義。

1 ?文獻綜述

1.1 ?理論研究

從理論研究的角度,關于農村剩余勞動力轉移影響因素的研究,國內外現有理論與模型有二元經濟結構理論、劉易斯-拉尼斯-費模型及推拉理論等[3]。

二元經濟結構理論認為,發展中國家存在農業和工業兩個不同的部門,在農業部門中存在剩余勞動力,通過引導這些剩余勞動力向工業部門轉移,能夠提高農業生產率與農業產業收入水平,此時二元經濟逐漸變為一元經濟。

推拉理論用推力和拉力因素解釋農村人口遷往城市生活的原因,包括農村較低生活水平等促使農民離開原居住地的消極的推力因素,以及剩余勞動力追求城市較高生活水平等積極的拉力因素。

1.2 ?實證研究

從實證研究方法的角度出發,分為以下幾種方法。

1.2.1 ?回歸分析法

國家統計局農調總隊社區處(2002)[4]結合定性和定量的研究方法,對我國農村剩余勞動力轉移影響因素進行多角度分析,發現農村剩余勞動力的轉移受農村資源豐富程度和經濟發展水平等因素影響。

周孝坤等(2010)[5]基于推拉理論,分別針對推力與拉力兩個因素建立模型,對重慶剩余勞動力轉移影響因素進行定量分析,得出人均耕地減少與農業現代化是拉力因素,城鎮工作收入與經濟發展水平是推力因素等結論。

宋淑麗和齊偉娜(2014)[6]認為,影響黑龍江省農村剩余勞動力轉移的主要因素是農村的教育水平和農業人口受教育程度。

1.2.2 ?灰色關聯分析法

溫建等(2009)[7]通過分析各影響因素對農村剩余勞動力的關聯度與貢獻率,得出影響農村剩余勞動力轉移的主要驅動因素是居民可支配收入和第三產業的就業比重等指標。

1.2.3 ?遺傳算法

張永禮(2018)[8]基于遺傳算法對河北省農村剩余勞動力轉移影響因素進行實證分析,認為扶植非農產業發展與提高農業產業的勞動生產率是促進河北省農村剩余勞動力轉移的重要舉措。

2 ?實證分析

眾多學者在研究各地區農村剩余勞動力轉移的影響因素上取得了較多成果,但對安徽省皖北地區的研究較少。基于安徽省皖北地區2005—2017年統計數據,建立計量經濟模型,對安徽省皖北地區農村剩余勞動力轉移進行定量實證分析。

2.1 ?指標分析與模型構建

被解釋變量T(萬人)代表皖北地區農村剩余勞動力轉移人數。鄉村勞動力人數與鄉村就業人數之差為農村剩余勞動力數量。用皖北6市鄉村人口數與鄉村就業人數之差,間接表示農村剩余勞動力數量,其與農村失業人員數之差表示皖北地區農村剩余勞動力轉移人數這一指標。

解釋變量R1(萬元/人)代表皖北地區第一產業的勞動生產率。第一產業勞動生產率的高低,反映了皖北地區農業發展程度的高低與發展速度的快慢。第一產業勞動生產率越高,則相同產出所需的單位勞動力越少,釋放出的剩余勞動力越多。用皖北地區第一產業生產總值與第一產業就業總人數之比,表示這一指標。

解釋變量R2(百分比)為皖北地區第二產業產值占該地區生產總值的比重。隨著產業結構的升級,第二產業占生產總值比重不斷增大。作為農村剩余勞動力轉移的承接方,第二產業發展程度間接影響著農村剩余勞動力的轉移。

解釋變量R3(百分比)為皖北地區第三產業產值占該地區生產總值的比重。皖北地區第三產業近年來迅速發展,與第二產業相似,也是拉動農村剩余勞動力轉移的一個主要因素。

解釋變量G(萬元)為皖北地區城鄉收入差距。以皖北地區城鎮居民人均可支配收入與農村居民人均純收入之差來衡量。其數值大小可反映出農村剩余勞動力轉移的潛在拉力,因為人們會追求更高的工資,向往物質條件更高的生活方式。

解釋變量P(1萬kW)代表農業現代化發展水平。此項指標用農村機械總動力間接表示,用農業現代化發展水平反映對農村剩余勞動力轉移的一項促進因素。農業現代化發展水平越高,單位產出所需勞動力越少,有利于釋放農村剩余勞動力,進而促進剩余勞動力向其他部門轉移。

實證分析樣本選取區間為2005—2017年,數據來源于安徽統計年鑒。根據所構建的指標體系,運用回歸分析法建立如下計量經濟模型。

T=?茁0+?茁1R1+?茁2R2+?茁3R3+?茁4G+?茁5P+?著 ? ? ? (1)

2.2 ?參數估計

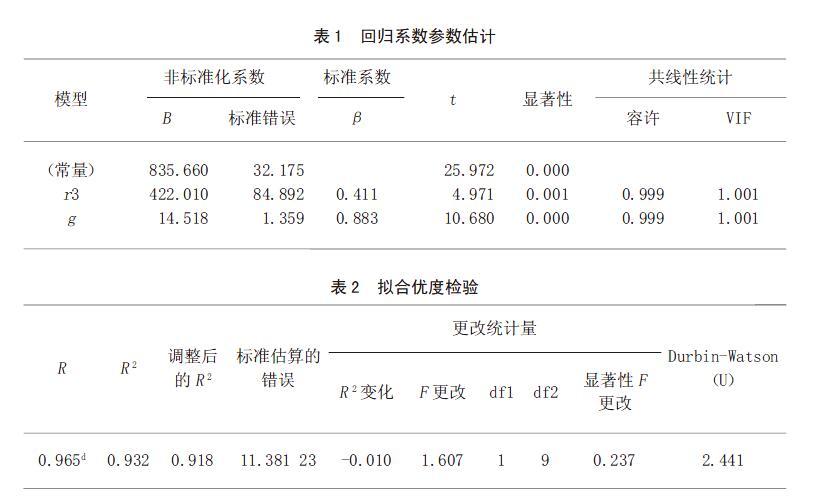

通過逐步回歸分析法估計模型,結果如表1所示。基于理論分析與逐步回歸的分析結果,建立如下回歸方程。

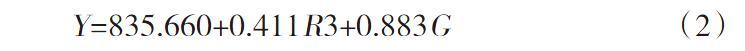

Y=835.660+0.411R3+0.883G ? ? ? (2)

2.3 ?模型檢驗與調整

為了更加準確地分析皖北地區農村剩余勞動力轉移影響因素,通過樣本數據建立回歸方程后,模型還需要經過檢驗與調整。模型檢驗包括以下內容:通過逐步回歸法所建立回歸方程的擬合優度檢驗,判斷選取線性模型是否恰當的回歸方程F檢驗,判斷線性關系是否顯著的回歸系數t檢驗,以及對回歸模型中的殘差序列進行殘差分析。

2.3.1 ?回歸方程的擬合優度檢驗

回歸方程的擬合優度檢驗,如表2所示。所建立的回歸方程是多元回歸方程,通過計算得到調整后的判定系數為0.918,回歸方程對樣本數據的擬合優度較高,認為被解釋變量皖北地區農村剩余勞動力轉移人數能夠被模型解釋的部分較多。

2.3.2 ?回歸方程的顯著性檢驗

回歸方程的顯著性檢驗結果,如表3所示。根據F統計量的觀測值和概率P值的計算結果可知,如果取顯著性水平為0.01,則有99%的把握認為各回歸系數不同時為0,即皖北地區農村剩余勞動力轉移人數Y與回歸方程全體解釋變量皖北地區第三產業產值占生產總值的比重及皖北地區城鄉收入差距的線性關系是顯著的。

2.3.3 ?回歸系數的顯著性檢驗

在通過逐步回歸法所估計的模型中可以看到,解釋變量R3與解釋變量G的概率P值分別為0.001和0.000。如果取顯著性水平為0.01,則認為回歸系數與0在99%的把握下具有顯著性差異,即皖北地區農村剩余勞動力轉移人數與皖北地區第三產業產值占生產總值的比重和皖北地區城鄉收入差距的線性關系顯著。

2.3.4 ?殘差分析

首先,利用單樣本K-S檢驗對殘差的分布進行探索,結果如表4所示。殘差與標準正態分布不存在顯著性差異,即殘差序列總體上服從以0為均值的正態分布,不包含明顯的規律性和趨勢性。

其次,通過等級相關分析判斷殘差的方差是否相同,結果如表5所示。觀察殘差與解釋變量二者秩的變化是否具有同步性,結果顯示等級相關系數檢驗的概率P值為0.168。當顯著性水平取0.01時,有99%的把握認為異方差現象并不明顯,即殘差的方差相等。

再次,利用殘差分析探測所收集到的數據中是否存在遠離均值的異常數據。觀察標準化殘差,發現觀測值的絕對值均小于3,數據觀測值未出現異常值。觀察庫克距離與杠桿值變量的值,未發現明顯的強相應點。因此,數據中各變量值均不存在明顯的異常值。

3 ?結論與建議

3.1 ?研究結論

影響安徽省皖北地區農村剩余勞動力轉移的主要因素是該地區第三產業產值占生產總值的比重和城鄉收入差距,且兩個因素都與農村剩余勞動力轉移人數呈正相關,結果滿足指標體系設定的經濟意義以及相關的理論分析。

隨著第三產業的不斷發展和城鄉收入差距的擴大,2005—2017年安徽省皖北地區農村剩余勞動力轉移人數逐漸增多。第三產業占總產值比值每增加1個百分點,農村剩余勞動力的轉移人數大約能夠增加0.411萬人。同理,城鄉收入差距每增加1萬元,農村剩余勞動力的轉移人數大約能夠增加0.883萬人。

通過觀察該實證分析結果,可以得出以下結論:鼓勵第三產業的快速發展與城鎮化進程的不斷推進,不但可以解決農村剩余勞動力的失業問題,而且能夠充分利用農村的剩余勞動力資源,發揮其潛在的經濟效益。

3.2 ?政策建議

隨著國家經濟發展和城鎮化率逐漸提高,農村剩余勞動力轉移不僅能夠加快城市化的進程,而且能夠解決農村勞動力失業問題和加快農村經濟發展,有助于全面建成小康社會目標的實現。根據實證分析結果,應從以下幾點采取措施,推動皖北地區農村剩余勞動力轉移。

首先,采取調整產業結構的相關政策,促進皖北地區非農產業發展。一方面,地方政府應扶植非農產業發展,創造更多就業崗位,鼓勵農村剩余勞動力學習科學文化知識并嘗試自主創業,改善剩余勞動力就業和創業環境,切實為農村剩余勞動力轉業、就業、創業提供便利條件。另一方面,政府應給予地方企業更多成長空間,特別要支持中小企業等勞動密集型企業的快速發展。這不僅能夠促進皖北地區農村吸收更多剩余勞動力,而且能夠為城鎮企業接受農村剩余勞動力的轉移提供有利條件。

其次,扶植農村現代化發展,促進城鄉一體化,加強農民綜合素質教育,提升農村勞動力科學素養。一方面,地方政府與相關企業合作在農村建立現代化設施,通過農業現代化提高第一產業勞動生產率,從而釋放出更多的農村剩余勞動力到其他生產部門中,進而提高社會總產出。另一方面,地方政府應加強皖北地區對農村學校教育的投入,加強農民專業技能的培訓,提高農民專業素質。提高農村勞動力素質不僅適應農業現代化發展的需要,而且能夠滿足非農產業對剩余勞動力的要求。

再次,實現社會福利制度改革,及時公開城鄉就業信息,促進鄉村與城鎮協調發展。逐漸改革戶籍制度,提升農村剩余勞動力轉移的個人意愿,讓農村剩余勞動力在轉移過程中感到舒心與穩定。對勞動力市場結構進行改革,及時完善并公開與就業相關的信息資料,盡力減少社會環境對剩余勞動力轉業、就業的限制。地方政府應注重加強經濟適用房和公共基礎設施的建設,滿足剩余勞動力的住房需求和提高生活水平的需要。制定相關政策,切實解決剩余勞動力子女的受教育問題,提供基本的醫療、社區文化等公共服務,保障剩余勞動力在轉移過程中及轉移后能夠享受到切實的社會福利。

參考文獻:

[1]國家統計局.中國統計年鑒[M].北京:中國統計出版社,2018.

[2]安徽統計局.安徽統計年鑒[M].北京:中國統計出版社,2018.

[3]李仙娥,王春艷.國內外關于農村剩余勞動力轉移基本理論問題研究綜述[J].經濟縱橫,2004(4):60-63.

[4]國家統計局農調總隊社區處.關于農村剩余勞動力的定量分析[J].國家行政學院學報,2002(2):34-38.

[5]周孝坤,馮欽,廖嶸.農村剩余勞動力轉移影響因素的實證研究[J].統計與決策,2010(16):74-77.

[6]宋淑麗,齊偉娜.基于多元線性回歸的農村剩余勞動力轉移研究——以黑龍江省為例[J].農業技術經濟,2014(4):104-110.

[7]溫建,雷麗娟,梁保松,等.河南農村剩余勞動力轉移影響因素的灰色關聯及貢獻率分析[J].河南農業大學學報,2009,43(5):576-579.

[8]張永禮.河北省農村剩余勞動力轉移影響因素研究——基于遺傳算法[J].經營與管理,2018(8):92-95.