張潔作品在德國的譯介與接受研究

孫國亮 沈金秋

摘要:《沉重的翅膀》是德譯中國當代長篇小說的肇始之作,儼然成為德國乃至西方了解中國的“教科書”并掀起“張潔熱”。作為德譯中國當代文學的典范,張潔作品的德語譯介經歷了初始期、高峰期、沉寂期、回暖期和退隱期五個階段,列表量化其譯介規模,并作為典型個案,將其納入德譯中國現當代文學的整體框架和趨勢中做定性分析,從譯介目的定位、文學功能誤讀、出版陣地陷落、傳統漢學轉型、譯者流失與匱乏,以及文學自身轉型等方面剖析譯介極盛而衰的現狀;分析總結張潔因批判性、主題性、意象性、思想性、風格性等為德國讀者所接受。

關鍵詞:張潔;德國;譯介;接受

中國文壇唯一兩獲茅盾文學獎的張潔無疑是20世紀80年代極具創作實績和國際聲望的女作家,其作品被譯成十數種文字,是新時期最早走向西方世界,傳遞中國改革新聲的先行者,其代表作《沉重的翅膀》是中國當代文學第一部德譯長篇小說。漢澤爾出版社花費重金為張潔宣傳造勢,小說一夜間躍居暢銷書榜首,西柏林及西德廣播電臺、電視臺連番編播介紹《沉重的翅膀》專題節目。各家大小報紙、各種文學刊物也連篇評介了張潔的小說。短短的兩、三個月中,各種報道、文學評論、采訪錄共達數百篇。在某種意義上,“《沉重的翅膀》成為德國人了解中國現實的教科書”,①并“助推中國當代作家敘事作品第一次在西方成為暢銷書小說。”②據統計,張潔迄今為止在德譯著(文集和單行本)共有5部,包括《沉重的翅膀》(1985)、《方舟》(小說、散文集,1985)、《短篇愛情小說》(1987)、《何必當初:諷刺小說集》(1987)、《世界上最疼我的那個人去了》(2000)。此外,張潔還有23篇散文隨筆、中短篇小說等先后翻譯發表在德國報刊雜志上。針對一個作家如此規模的譯介,即使在熱推“中國文化走出去”的今天,亦屬罕見。

一? 張潔作品在德國的譯介

1981年,德國著名漢學家米歇爾·康-阿克曼(Michael Kahn-Ackermann)在西柏林“中國當代婦女文學”研討會上作《混亂、孤寂和沒有愛情——談張潔的短篇和長篇小說》的報告,分析闡釋《愛,是不能忘記的》《未了錄》《場》《漫長的路》《方舟》《沉重的翅膀》等小說的人物形象及其意涵,這是德國學者對張潔的首次系統研究。1982年,短篇小說《愛,是不能忘記的》由克勞迪亞·馬吉亞(Claudia Magiera)翻譯,與張抗抗《愛的權利》《悠遠的鐘聲》一起結集出版,開啟張潔作品德譯先河;該小說又先后收錄于《中國女性小說集》(1986)和《中國講述——短篇小說14篇》(1990)等多個德語選本,初登德國文壇的張潔,表現不俗。

1985年,對張潔的德語譯介而言是豐收的一年,更是堪稱奇跡的一年。米歇爾·康-阿克曼歷時四年將《沉重的翅膀》譯成德語,由卡爾·漢澤爾出版社(Carl Hanser Verlag)出版,作為德譯中國當代長篇小說的開山之作,在德國掀起了“張潔熱”。是年,馬奈莉(Nelly Ma)和米歇爾·康-阿克曼合譯小說集《方舟》由德國婦女戰斗出版社(Frauenoffensive Verlag)出版。此外,魯普雷希特·邁耶(Rupprecht Mayer)翻譯的《條件尚未成熟》、弗里亞·豪森(Freya Hausen)翻譯短篇小說《我的船》、馬奈莉(Nelly Ma)翻譯《山楂樹下》、米歇爾·康-阿克曼翻譯《蛟龍失水被蛇欺》等7篇作品也發表在《中國報》《重音》《伯根》《時序》等德國重要報刊雜志上。

同年,張潔獲邀赴德參加西柏林“地平線藝術節”,受到明星般追捧。“到了西柏林已是半夜十一點多了,我們還沒有出海關,蜂擁的記者手執十幾吋的照片早已成群地守候在那里,一見我們來了,護照檢查尚未結束,‘自由世界的媒體人不管三七二十一地突破海關口,熒光燈閃成一片,張潔是大家搶拍的主要目標。”③作為藝術節的序幕,聯邦德國為促進中德文化交流特設了“理查德·威廉漢德翻譯獎”,《沉重的翅膀》譯者米歇爾·康-阿克曼獲頒頭獎,編輯布赫瓦爾特指出,“《沉重的翅膀》在對社會缺陷進行批評的同時,也表現了作者對祖國強烈的愛。這種奇妙的統一,正是本小說的魅力所在。”④德國讀者和媒體希望借助該小說更多地了解中國,自然不愿放棄采訪作家本人的大好機會,《法蘭克福匯報》《明星》《明鏡》周刊以及瑞士的《伯爾尼報》《祖國報》等多家媒體對張潔專訪。《沉重的翅膀》儼然已被視為中國文學的一個標本,一扇向世界敞開的窗口。

1986年,艾瑟·溫特雷德(Else Unterrieder)翻譯《維也納森林的故事》刊登在《中國報道》、卡羅琳·布蘭科(Carolin Blank)和米歇爾·赫爾曼(Michaela Herrmann)翻譯《男子漢的宣言》載于《文化交流報》。1987年,戈爾德·西蒙(Gerd Simon)翻譯《祖母綠》,與《我的船》《愛,是不能忘記的》結集為《短篇愛情小說》,由西蒙&馬吉拉出版社(Simon & Magiera)出版。同年7月,米歇爾·康-阿克曼翻譯的《何必當初:諷刺小說集》由卡爾·漢澤爾出版社出版。其間,張潔獲資助在奧地利維也納從事半年寫作研修,并接受《時代周刊》采訪,詳談了對馬克思主義和中國政治體制的見解。1988-1991年,張潔有8篇作品被譯成德語,其中《一個人,有多好》載于《文學工作期刊·中國特輯》(1988);《時序》(1989)登載卡羅琳·布蘭科翻譯的《誰生活得更美好》;1990年,米歇爾·康-阿克曼翻譯《一個頻尿患者在X國》收錄于《中國短篇小說集》和《中國故事》。尤為值得強調的是,張潔在1985年和1989年兩登《時序》雜志,這本創刊于1955年的德國老牌純文學期刊專注“文學、藝術和批評”,在譯介世界文學新潮作家作品的基礎上,也有針對性的高質量學術討論,深具國際影響;倫敦《泰晤士報》稱《時序》是德國最具判斷力的長壽期刊之一。張潔被《時序》雜志兩次推介,既是肯定,亦是褒獎。

此后8年間,僅有弗里亞·豪森(Freya Hausen)翻譯《我堅定地掌著舵:很高興我還有點人性》載《苦澀的夢——中國作家的自述》(1993),德國未有張潔新的譯著和譯作面世。直到2000年,漢學家伊娃·穆勒(Eva Müller)翻譯了張潔的“啼血之作”《世界上最疼我的那個人去了》,由聯合出版社(Unionsverlag)出版。

1990年代,張潔的寫作進入了一個新階段。她和她的文學話語所表露出的感情凈化與其精神世界的震動跟母親的意外去世存在因果關系。雖然,寫作主題和風格轉向并未獲得德國讀者的認可,但張潔在德語譯介沉寂數年之久再次引發關注,已然是一種難得的成功了。至今,德文版《世界上最疼我的那個人去了》再版4次;2013年,菲舍爾出版社(S. Fischer)又推出有聲電子版,張潔在德譯介明顯回暖。2003年,張潔參加柏林國際文學節并接受采訪,《日報》以《難以理解》為題刊登了采訪稿。

新世紀第一個十年,張潔至少還有3篇德譯作品,沃爾夫岡·顧彬譯《我知道你想說什么》載于《第三屆國際文學節》(2003);英格瑞德·穆勒(Ingrid Müller)于2007年翻譯《夢》發表在《東方向》;馬爾克·赫爾曼(Marc Hermann)翻譯了張潔在德國法蘭克福書展舉行的“2009年中國主賓國”首場新聞發布會上所作的演講《自由》,載于《東方向》。近年來,張潔未有德譯新作,但其另一部茅盾文學獎作品《無字》已受到漢學家青睞,張潔也曾多次在中德交流活動中朗誦該小說的片段,翻譯家伊娃·穆勒非常有興趣翻譯該小說。綜而觀之,張潔在德國的譯介狀況是值得肯定的。

二? 張潔作品的德譯分析

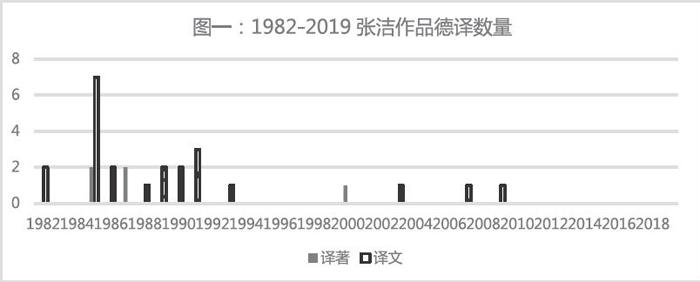

我們可以對張潔在德國的譯介歷程和翻譯數量(剔除重復發表)用圖表做直觀總體展示,大致可細化為五個階段,即初始期(80年代初)、高峰期(85年之后)、沉寂期(90年代)、回暖期(2000年代初)和退隱期(2010年之后),高潮與低谷一目了然。

當然,如此簡單地羅列數據顯然并不令人滿足。這需要我們對張潔的德語譯介在定量分析的基礎上進一步做定性分析,并與整個中國現當代文學德譯的大背景勾連,以張潔為個案,點面結合,分析和反思譯介過程中存在的問題及原因,從而推動中國文學更快地“走出去”,更好地“走進去”,更深地“扎下根”。

據筆者耙梳統計,中國現當代文學(1949-2016)共有德語譯著312部,譯文784篇,⑤如果按十年為一代際做一分布統計,可清晰發現張潔德譯作品的走勢和數據變化恰好與中國現當代文學的整體譯介相吻合,從歷史文化語境來看,也體現了政治、經濟、意識形態等外部因素對文學翻譯的影響。

如圖顯示,1980年代德國涌現出中國現當代文學譯介的高峰,映射出德國對重開國門的中國充滿好奇和期待,“中國改革開放史,也是世界集體閱讀中國的歷史。”⑥文學在此扮演著增進國家、民族和個人之間了解交流的重要角色。正如德國漢學家雷丹在《對異者的接受還是對自我的觀照?——對中國文學作品的德語翻譯的歷史性量化分析》中所言:“中華人民共和國于一九七八年開始改革開放,德國公眾對中國的興趣也隨之高漲。除了‘中國經濟這個主題,中國文學也激起了強烈反響……在八十年代中期,翻譯作品數量至少在西德達到了新的歷史高度。”⑦而張潔的長篇小說《沉重的翅膀》作為“中國反映四化建設、工業改革的第一部長篇小說”,⑧深入描繪了改革開放初期種種尖銳的社會矛盾和人情世態,自然備受德語世界的矚目。

“由中國作家撰寫的文學作品借由自身的感受、想法和視野反映了中國的社會生活,也為德國讀者提供了另一種理解中國社會生活的可能。”⑨這也恰好印證了弗雷德里克·杰姆遜的“第三世界文學理論”,即“所有第三世界的文本均帶有寓言性和特殊性,我們應該把這些文本當作民族寓言來閱讀。”⑩事實上,1980年代早期的中國文學的確存在著政治與藝術、個人與集體、私人經驗與民族歷史高度雜糅的現象。親歷者莫言對此坦言:“政治問題、社會問題、歷史問題永遠是一個作家描寫的最主要的一個主題。”11德國漢學家顧彬則一語道破“天機”:“研究中國現當代文學的目的不一定在于文學本身,而是在政治、社會學,文學無所謂。”12當然,顧彬慣于語出驚人,其觀點未免武斷,卻也代表了當時頗多德國讀者的偏狹;《法蘭克福匯報》記者在對張潔三個小時的采訪中壓根不談文學,張潔反問:“這些問題可以向國家領導人發問,你為什么不和我談談文學?”然而,即便編選標準在德國漢學界頗受認可的《中國小說選》,主編安德里亞·沃爾勒對于所秉持的“文學標準”也很糾結,“選擇收錄作品時,不僅參考了作品的文學價值,更參考了作品所含的歷史和政治意義,當然也參考了作者本身的文學地位。”13有鑒于此,德國對中國現當代文學的譯介和研究顯然在某種程度上偏離了文學審美的軌道,而具有社會科學的特征。

以《沉重的翅膀》德譯為例,譯者阿克曼自況:“選擇它并非只是因為文學價值,小說寫到了改革開放過程中的政治斗爭,上至重工業部的部長,下至汽車廠工人都有描述,可以讓對中國好奇的西方讀者更了解中國。”14對此,安德里亞·沃爾勒坦言:“通過中國文學的文學特質,西方讀者可以從中讀到中國對于人類和自身歷史的刻畫,而且這種刻畫現實且兼具批評性。”15當然,該“批評性”在很大程度上必然符合德國人對中國的“想象性批評”。德國《明鏡》記者就先入為主地判定《沉重的翅膀》把“生活描繪成灰色的:貧窮、腐敗、陰謀、人與人之間破碎的關系,以及對女性的壓迫。”16總之,張潔1980年代的小說,緊扣時代脈搏,為德國社會了解中國變革提供了一幅時代躍動圖。

進入1990年代,中國現當代文學的德語譯介呈現明顯頹勢,對張潔翻譯也相應地從80年代的高峰墜落低谷,兩個逆轉性的因素決定了譯介盛世的速衰。

一是兩德統一,社會主義同盟東德消失,處于私有化過程中的出版社和機構無法保證翻譯和出版正常進行,許多漢學雜志關停,譯介出版陣地陷落。本就不純粹的文學譯介,失去了政治熱情和方向指引,被邊緣化的漢學家集體“從中國當代文學這一關切現實的漢學研究領域向傳統漢學的轉向,這與其說是無奈的退回,毋寧說是文化傳統影響的符號化過程中對中國當代文學及文化的無從判斷。”17然而,這一被動轉向和無奈退守并沒有讓德國漢學持守傳統,隨之而來的是更為激烈的蛻變。

二是德國“學院派漢學轉向”——定位于中國語言文學和歷史研究的傳統“漢學”被研究中國當代時事政治、經濟、商貿的新派“中國學”取代。漢學系變得“經世致用”和“媚俗務實”,越來越多的漢學家走出書齋,搖身變為政府資政、資商的智囊,他們不再通過文學曲折隱晦地“發現”中國,而是直接經由互聯網大數據直觀介入中國,試圖以理性的數據和案例取代感性的文學形象來“深描”中國,單一的德國漢學傳統已不復存在。如此新變亦為新世紀以降中國現當代文學德語譯介的慘淡窘況埋下伏筆。與此同時,1980年代中期后的中國文學,不管是迷戀形式的“純文學”,還是陷于瑣屑日常的“新寫實”,以及1990年代前期沉浸于自我撫慰而難以自拔的私人化寫作,都幾乎喪失了對中國社會重大問題直接發聲的能力;就張潔個體而言,1990年代其寫作風格從早期的現實主義宏大敘事轉向個人內心世界,這自然與德國讀者的閱讀期待相悖。那么,淡出“重社會批判”而“輕審美價值”的德語譯介視野就不難理解了。

跨入新世紀,張潔作品在德國的譯介只有1部小說和3篇隨筆。與此同時,中國現當代德語文學的譯介更是雪上加霜,一落千丈。據“中國主題圖書在主要發達國家出版情況的調研”課題組發布的“德國出版情況概況”的相關權威數據顯示:1996-2006的整個11年間,文學藝術類圖書共譯介出版了37部,其中純文學不足10部,尤其是2005年德國從中國總共只引進了9種圖書,純文學類為零。更為尷尬的是,2004 年只有一本中國書被譯成德文。

德國埃爾朗根-紐倫堡大學圖書學系烏蘇拉·勞滕堡(Ursula Rautenberg)教授帶領團隊,通過考察2006-2014年間德國圖書出版渠道指出,“65%出版過中文圖書德語譯本的出版社只出版過一本相關圖書。”18其主要原因在于“中國文學在德國市場上的發展現狀并不樂觀,基本上沒有暢銷小說,”因此,“在德國書市出版中國文學作品,出版社恐怕都要賠錢,”即使中國一流的暢銷書作家余華、莫言的德譯小說也未能幸免。如今,翻譯稿酬偏低,致力于純粹文學翻譯的德國漢學家少之又少,這直接導致中國文學在德難覓,翻譯成最大瓶頸的困局。就張潔而言,2002年出版《無字》后,幾乎再無重要作品問世,也使德國漢學家面臨無書可選、可譯的局面。

三? 張潔作品在德國的評價

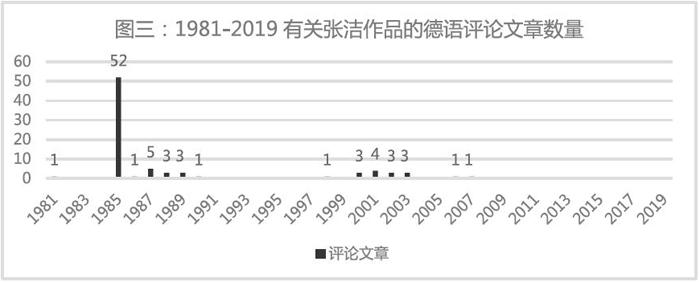

張潔明顯是作為中國女性文學和批判現實主義文學的代表作家被譯介到德國的,特別是上世紀八十年代,標簽尤為鮮明。據統計,德國評論界主要聚焦張潔的早期作品,發表文學評論80余篇。

首先,張潔小說強烈的社會批評性和時效性是德語讀者接受的主要方面。日耳曼學者黃克琴指出,“中國對于多數德國人而言是個非常遙遠的國度,人們對她(張潔)完全沒有任何概念。因此,阿克曼翻譯《沉重的翅膀》——“文革”后第一部被譯入德國的中國長篇小說——激起了德國讀者強烈的興趣。人們想要知道,在這個遠東國家發生了什么,他們的人民是怎么生活的。”19《沉重的翅膀》給德國讀者帶來的沖擊是毋庸置疑的;著名的聯邦德國北德意志電臺將該小說喻為“毯子遮蓋下的鋼琴”,“幾乎有著巴爾扎克作品的廣度,是一部社會史詩。”20伊娃·穆勒稱贊:“它是一部偉大的社會小說,是描寫20世紀80年代初期關于為爭取經濟和社會改革進行的政治斗爭的最重要的文學作品。”21一個經歷涅槃重生、充滿希望的中國在悄然崛起。雷克哈·薩卡爾(Rekha Sakar)在《每日導報》刊文寫道:“《沉重的翅膀》,這部由許多生活中的事件構成的,展現一幅陳舊腐敗、貧困畫面的作品,展現了中國——一個在結束文化大革命及打倒‘四人幫以后正處于艱難變革進程中的國家,一個正經受著‘蟬蛻的國家。”22而《世界上最疼我的那個人去了》則提供了了解1990年代初期中國社會的有趣視角。讀者可以獲知中國人的品性和為人處世的方式,以及中國式思維。同時,亦不乏對中國各處充斥著裙帶關系和腐化墮落的尖銳的批評。

其次,張潔作品的“邊緣人”意象和孤獨、隔離的生命狀態,引發德國讀者共鳴。漢學家米歇爾·康-阿克曼用“混亂”“孤寂”“無愛”概括對張潔的閱讀印象。他敏銳發現,小說主人公的書桌永遠是凌亂的,在這些抽屜的混亂中有一個具體的、個人的整潔和秩序,與外界現實要求建立的社會秩序相抵觸。而且,其自身很牢固,能抵抗因個人秩序服從外界結構的指令而帶來的騷亂。以“不整潔或混亂”為表征的“頑固的內在秩序”使他們與現實社會格格不入,淪為“這樣或那樣的失敗者”或“邊緣人”,孤寂與隔離成為他們的典型特征。可是,評論家比爾格特·黑瑟(Birgit H?se)卻關注到了“零余者”鄔滄云(《山楂樹下》)的轉變,對同情的感知使他從自我封閉中重返社會。張潔已不再把退向密閉的內心世界看作孤寂的必然結果,而是不對成功抱任何幻想地繼續戰斗。

第三,張潔的女作家身份和愛情主題也是德國文學界持續關注的重要因素。張潔早期作品中的女性主題和愛情幻想使其在德國被視作女權主義作家。沃爾夫岡·顧彬在《二十世紀中國文學史》中評論道:“張潔……關心的不是性,而是愛,經常是柏拉圖式的精神戀愛。一篇純樸的短篇小說《愛,是不能忘記的》引發了這類文學風潮,同時也宣告了‘愛的內涵的變化。這里所謂的‘愛不同于中國常見的無愛的婚姻,而是最高的理想。一個女人不應該同意‘交換,而應該等待真正伴侶的召喚。即使伴侶已經有家室,也能產生保持距離的愛情,賦予生命以真正的意義。”23

伊娃·穆勒作為研究“中國女性和現當代文學”的專家,尤為關注張潔作品中的女性問題,張潔的小說在很大程度上更新了西方對中國女性刻板俗套的負面認知。《方舟》中三個自強不息的知識女性——研究哲學的曹荊華、精通外語的柳泉、編導電影的梁倩,高揚了女性的主體人格;《祖母綠》中曾令兒走出個人情愛的困惑,以對事業的執著追求向社會展現了知識女性的價值和人格魅力。“新時期女性作家在作品中所展現的新式愛情觀和他們敢于打破創作禁錮,帶著對自身性別意識的覺醒去描寫純粹愛情的勇氣無疑引發德語世界的閱讀熱情。”24

此外,張潔作品本身的思想性和西方化的寫作風格也為德語讀者所接受。雷克哈·薩爾卡用“詩意的現實主義”形容自己讀完《沉重的翅膀》的感受,他還盛贊張潔小說中的普世性內容,在其中找到中國與德國,甚至與全人類的相通之處。

總之,張潔在德國的譯介迄今已有37年,作為德語漢譯中國現當代文學的“晴雨表”,其間既有難以企及的高峰,亦有黯淡寂寥的低谷。“我去德國的次數,簡直比回老家的次數還多,德國幾乎成了我的第二故鄉。”25由此可見,張潔對德國的喜愛和德國人對張潔的歡迎,這使我們有理由對德文本茅盾文學獎力作《無字》開啟張潔在德譯介的嶄新篇章,充滿期待。

注釋:

①③金弢:《與著名女作家張潔一起訪德的日子》,載《華商報(歐洲)》2019年5月2日。

②Wolf Baus: Vorbemerkung der Herausgeber, in: Hefte für ostasiatische Literatur, Heft 4., 1985, S. 7.

④間引自張潔:《一個中國女人在歐洲》,見《世界上最疼我的那個人去了》,作家出版社1997年版,第400頁。

⑤孫國亮、李斌:《中國現當代文學在德國的譯介研究概述》,載《文藝爭鳴》2017年第10期。

⑥龍健:《中國文學何時能成為世界文學——專訪紅樓夢譯者吳漠汀》,載《南方周末》2017年6月12日。

⑦[德]馬漢茂等:《德國漢學:歷史、發展、人物與視角》,李雪濤等譯,大象出版社2005年版,第 648 頁。

⑧蕭楓:《文學名著精華 中國卷 下》,時代文藝出版社2010年版,第432頁。

⑨Anne Engelhardt, Ng Hong-chiok: Vorwort, in: Anne Engelhardt, Ng Hong-chiok (Hg.): Wege. Erz?hlungen aus dem chinesischen Alltag. Bonn: Engelhardt-Ng Verlag, 1985, S. 4.

⑩[美]費雷德里克·杰姆遜:《處于跨國資本主義時代中的第三世界文學》,張京媛譯,載《當代電影》1989年第6期。

11莫言:《千言萬語何若莫言》,見《莫言作品精選》,長江文藝出版社2013年版,第310頁。

12[德]沃爾夫岡·顧彬:《海外中國當代文學與文學史寫作》,載《山西大學學報》2014年第1期。

13Andrea W?rle: Nachwort, in: Andrea W?rle (Hg.): Chinesische Erz?hlungen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1990, S. 273.

14彭曉玲:《漢學家阿克曼:中國值得得諾貝爾文學獎的作家不多》,載《第一財經日報》2015年8月21日。

15Andrea W?rle: ?ber dieses Buch, in: Andrea W?rle (Hg.): Chinesische Erz?hlungen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1990, S. 1.

16K. Reinhardt, F. Meyer: Wir müssen aufh?ren, uns selbst zu betrügen. Der Spiegel vom 19.8.1985.

17畢文君:《小說評價范本中的知識結構——以中國八十年代小說的域外解讀為例》,載《當代作家評論》2015年第1期。

18[德]烏蘇拉·勞滕堡等:《德國圖書市場上的中國形象——與中國相關的德語出版物研究》,載《出版科學》2015年第5期。

19Huang Keqin: Die Rezeption von Zhang Jies Werken in Deutschland, in: Literaturstra?e, Band 7, 2006, S. 306.

20[德]羅爾夫·希里格爾:《毯子遮蓋下的鋼琴——評張潔反映當今中國的小說〈沉重的翅膀〉》,朱爾寧譯,見《張潔研究專集》,貴州人民出版社1991年版,第528頁。

21Eva Müller: Die Schriftstellerin Zhang Jie: Vom gro?en politischen Roman zum weiblichen Psychogramm, in: China in seinen biographischen Dimensionen, Gedankschrift für Helmut Martin. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 2001, S.167-168.

22[瑞]雷克哈·薩爾卡:《中國,一個正處于艱難變革中的國家——談中國女作家張潔的小說〈沉重的翅膀〉》,朱妙珍譯,見《張潔研究專集》,貴州人民出版社1991年版,第536頁。

23[德]沃爾夫岡·顧彬:《二十世紀中國文學史》,范勁等譯,華東師范大學出版社2008年版,第320頁。

24趙亙:《新時期中國女性作家在德語世界的譯介與接受》,載《小說評論》2017年第5期。

25陳曉飛:《張潔:閱讀是一種心靈跋涉》,載《新華書目報》2006年第34期。

(作者單位:上海外國語大學文學研究院、德語系。本文系上海市教委科研創新重點項目階段性成果,項目編號:14ZS161;本文受中央高校基本科研業務費資助)

責任編輯:周珉佳