海空機動通信系統設計平臺實現*

李 燕

(91550部隊 大連 116023)

1 引言

海空機動通信系統通過高速寬帶微波和衛星通信無線傳輸鏈路實現岸基節點與空中平臺、海上艦船、艦船與艦船之間的互聯互通功能,提供語音、圖像、數據等各類業務服務,構建多跳中繼、遠距離、高速傳輸通道。通過海空機動通信系統設計平臺,有效提高通信設計效率,優化通信系統設計與應用,全面提升海空機動通信、應急指揮和勤務通信保障能力。

2 海空機動通信系統平臺總體設計

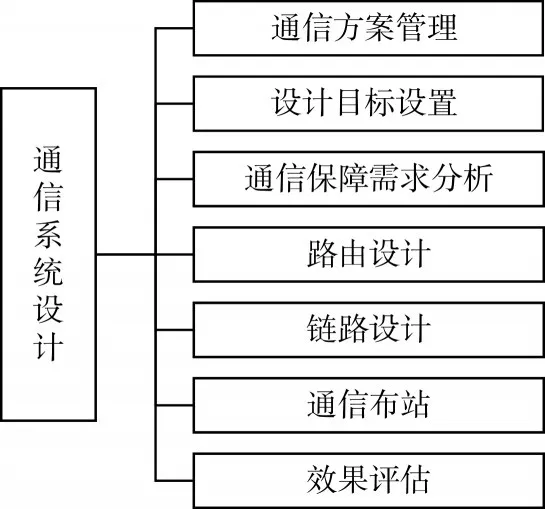

平臺系統設計包括:通信方案管理、設計目標設置、通信保障需求分析、路由設計、鏈路設計、通信布站、效果評估,如圖1所示。通信方案管理是對方案進行新建、打開、復制、保存、搜索等管理;設計目標是通信系統的指標要求和設備布設要求;通信保障需求分析是對通信保障要求進行分解與計算;路由設計包括對海/對空岸站設計、對布設點進行自動路由設計或手工路由設計;鏈路設計包括微波鏈路計算與分析、衛星鏈路計算與分析;效果評估包括可靠性計算、數據傳輸時延估算、時間同步精度分析、誤碼率/丟包率分析。

圖1 海空機動通信系統平臺總體設計圖

2.1 通信方案管理

通信方案管理包括新建、打開、復制、保存通信方案,依據檢索條件查找通信方案,對通信方案進行設計編輯。

2.2 通信系統設計目標

設計目標是通信系統的保障要求,分為通信系統的指標要求和信息傳輸要求。

指標要求包括時間同步精度、數據傳輸時延、誤碼率/丟包率和系統可靠性要求。信息傳輸要求包括節點地點、設備名稱、設備數量、數據類型、數據路數、數據速率、說明等,以人工或自動的方式轉化為標準格式。

2.3 通信保障需求分析

通信保障需求分析是根據聯網終端或系統對通信系統的要求進行分解與計算。每套設備按照標準格式填寫所需傳輸的信息需求,或按照缺省值形成業務保障類型與數量,內容和結果可以人工進行調整,最終按照標準格式輸出需求表。

2.4 對海/空通信岸站設計

對海/空通信岸站設計主要是指在對海/空通信系統中,根據條件選擇合適的陸地岸站。主要過程為,進行海上艦船和空中飛行器坐標位置的自動或手動輸入,根據坐標,檢索通信資源庫。按照數據庫中配對的岸站進行選定,也可人工修改;或根據對海對空通信保障需求、對海對空通信性能指標(通信距離、傳輸容量等)、節點地理環境、艦船/飛行器運行軌跡等條件進行無線鏈路分析與判定,選定合適岸站;若通信系統無法滿足要求,需要新建或改造,則進行無線鏈路分析,作為新建或改造的輔助依據。所有設計結果存入通信資源庫。

2.5 鏈路設計

鏈路優化設計主要針對海空無線微波和衛通鏈路進行計算與分析,最終求解出最佳鏈路設計結果,為新建或改造的微波或衛星通信系統工程設計提供基礎工作和實際參考,既可以用于網絡建設的前期規劃、輔助方案設計,也可用于網絡改造中的系統分析。

2.5.1 微波鏈路計算與分析

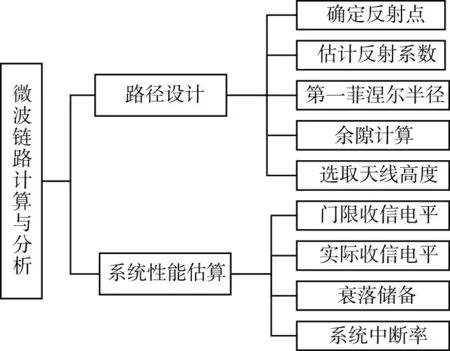

設計平臺對微波通信鏈路的計算與分析主要包括:路徑設計和系統性能估算。路徑設計主要包括:首先,根據收發微波站之間的路徑情況確定反射點位置、估計反射系數,并計算第一菲涅爾半徑、最小菲涅爾半徑等參數。然后,初步選取天線高度,計算路徑余隙計算,并驗證其是否滿足余隙標準,若滿足則可選取該高度,若不滿足,則改變天線高度直至滿足余隙標準。系統性能估算主要包括:首先,根據調制方式和誤碼率門限,估算理論門限收信電平值。其次,估算設備惡化儲備量和干擾儲備量,計算實際門限收信電平值。再次,根據發信功率、傳播損耗、天線增益等估算實際收信電平。由實際收信電平和門限收信電平,計算衰落儲備。最后,根據收發路徑的地形情況、氣象條件、衰落儲備等參數,計算系統中斷率等,判斷其是否滿足中斷率允許值。若不滿足則需要增加抗干擾措施,如分集接收和自適應均衡。當采用頻率分集和空間分集時,根據分集改善系數,再計算系統中斷率,不斷改變與優化參數直至滿足允許的中斷率指標。微波鏈路計算與分析結構如圖2所示。

圖2 微波鏈路計算與分析結構

路徑設計的最終目的是選取合適的天線高度,使得在不同K值(等效地球半徑因子)時均滿足余隙標準。性能估算的最終目的是由衰落儲備量、有無頻率分集、空間分集等估算傳輸系統中斷率,并判定其是否滿足假設參考數字段分配的中斷率允許值。

2.5.2 衛星鏈路計算與分析

設計衛星通信線路時,通常先選定通信衛星和工作頻段,根據衛星轉發器的性能參數和用戶需求,選擇系統所用的天線口徑、調制和編碼方式,然后通過鏈路計算,確定現有的設備配置能否滿足通信質量和容量的需求,了解系統余量是否能夠滿足鏈路傳輸可用度要求,并根據計算結果,建議轉發器及地球站的最佳配置,驗證所設計線路的可行性與合理性。

衛星鏈路計算主要根據衛星數據、地面數據、載波參數等數據進行占用帶寬、上行和下行載噪比C/T、系統總載噪比C/T、系統余量、接收天線口徑及接收余量、發射天線口徑及功放大小、功率利用率、帶寬利用率等數據的計算。合理的設計應保證系統略有余量,同時使系統所占用的轉發器功率資源(功率利用率)與帶寬資源(帶寬利用率)相平衡。如果鏈路預算結果表明,在功率與帶寬相平衡時所得的系統余量過大或不足,可以改變天線口徑或調制方式、編碼參數,對系統進行優化。衛星鏈路計算與分析結構如圖3所示。

圖3 衛星鏈路計算與分析結構

2.6 通信節點布設

通信節點布設依據通信保障需求和路由設計結果,完成機動節點和固定節點的布設。對于超出通信保障能力的站點,根據需要進行設備調整。

2.7 效果評估

2.7.1 數據傳輸時延分析

數據傳輸時延分析主要是計算端到端通信設備的實時數據傳輸時延,主要針對分組交換(IP)傳輸時延進行分析。

IP數據傳輸時延=兩端IP接入時延+信道時延。

兩端IP接入時延主要包括節點處理時延、排隊時延和發送時延。其中,發送時延是分組大小與鏈路的傳輸速率的比值,是確定性值;處理時延是受每個節點的計算能力和可用的硬件的影響,高速交換機與路由器的處理時延通常是微秒或更低的數量級,一般可以忽略不計;排隊時延結果很大程度取決于分組到達隊列的速率、鏈路的傳輸速率和到達流量的性質(即流量是周期性到達還是以突發形式到達),其值可從0到微秒甚至毫秒之間變化。

信道時延包括從源點到終點的所經過的每一跳設備時延和每一跳路徑傳輸時延,其中每一跳設備時延基本上是固定的,傳輸時延是連接距離與傳輸速率的比值。電磁波在自由空間中傳輸的速率是光速,即3×108m/s,電磁波在銅線電纜中的傳輸速率為2.3×108m/s,電磁波在光纖中的傳輸速率為2×108m/s。

2.7.2 時間同步精度分析

時間同步精度分析工作主要圍繞GPS或北斗時間同步精度、銣原子頻標或高穩定石英頻標守時精度等性能指標進行精度計算。

時間同步精度分析的主要工作是就頻標對時間同步的影響進行定量分析,主要包括:GPS或北斗定時誤差測量;頻標守時模式時,根據銣原子頻標或高穩定石英頻標的準確度和漂移率,計算滿足系統時間同步精度的最大時間值,以此時間值作為時統設備守時時間的參考依據;根據頻標的準確度和漂移率,計算系統在某個時間段內系統的時間同步精度。

2.7.3 可靠性計算

可靠性計算是根據系統的串并聯混合結構,進行數字傳輸可靠性分析。根據設備可靠性指標和串并聯模型,采用關聯結構模型由平臺自動生成系統可靠性模型,也可由平臺輔助設計人員以圖標或預定義格式的方式建立該模型,根據保存在基礎數據庫中設備MTBF或設計(分配)指標計算可靠度。

2.7.4 誤碼率/丟包率分析

對每個節點的誤碼率和丟包率進行實際鏈路測試,統計求出每個節點的誤碼率/丟包率均值和方差,根據大量的測試數據,對系統的誤碼率/丟包率進行統計與分析。

3 方案推演

應用三維顯示技術展現海空機動通信系統的動態過程,實時顯示路由信息、鏈路配置等效果,顯示通信帶寬、時延等信息,可根據需要控制推演進度。通信方案推演過程為,依據通信系統的路由設計和設備配置生成推演方案;加載設備三維模型并渲染,加載三維地圖并將通信路由和通信帶寬疊加到地圖上完成推演準備;實時計算通信路由,驅動三維模型隨動;實時反饋用戶對推演進度的控制和推演設備狀態的設定;當用戶選擇某一通信設備時,展示該設備詳細的設置參數,如:帶寬、通信方式等信息;當通信設備帶寬或系統時延不滿足指標要求,標示出相應的指標、時間和設備。

4 結語

海空機動通信系統設計平臺,采用計算機技術,充分考慮擴展性、開放性、軟件設計標準化、接口標準化,建設了模塊化、標準化和可視化的設計平臺,實現了網絡的信息化建設。下一步通過增加優化算法、指標精細分析,進一步提高系統的擴展應用。