柴達木盆地細土平原帶土壤鹽分及其組成的鹽漬特征

李 月 梅

(1.青海大學農林科學院土壤肥料研究所,西寧 810016;2.農業部西寧農業環境科學觀測實驗站,西寧 810016)

0 引 言

土壤鹽堿化是影響全球農業可持續發展的關鍵問題[1],同時鹽堿地也是一種土壤資源,有著巨大的開發利用潛力[2,3]。我國鹽堿地面積大、分布廣泛且類型多樣,各類鹽堿面積地面積總計9 913.3 萬hm2,占全國耕地面積的6.62%[4],每年因鹽堿化廢棄的土地達100~150 萬hm2[5]。西北、華北、東北及沿海是我國鹽堿地主要集中分布地區,其中西北六省區鹽堿地面積占全國的69.03%[6]。青海省鹽堿地絕大部分分布在柴達木盆地,其特點是面積大,土壤積鹽量高,鹽分積聚明顯;柴達木盆地作為典型的綠洲農業區,其草地畜牧業、農業、荒漠生態系統都在青海省具有重要的地位[7]。由于人類活動對自然資源長期的盲目利用,毫無節制的索取,掠奪式的經營,過度的放牧,以及其他活動的干擾,導致該地區鹽堿化現象愈加突出,生產力水平下降,生態環境不斷惡化[8]。建國初期,國內組織全國性的土壤普查,首次對柴達木盆地鹽堿地資源開展了調查研究。20世紀80年代,為了摸清盆地荒漠自然特征和自然資源,中國科學院地理所、蘭州大學等單位也先后對盆地進行了多次考察[9],確定了以細土帶區域為開發界限,為建設綠洲農業做了探索性研究。國內學者根據盆地內各湖盆所處的自然環境、水鹽補給來源和鹽類組成比例,將柴達木盆地大致劃分為三個各有特點的鹽漬地球化學類型區[10]。1995-2004年,省內幾位學者針對柴達木盆地鹽堿地開展了棄耕地成因、土壤鹽漬地球化學特征及鹽堿地種植多年生飼草和增施廄肥等相關研究工作[7,11-13]。分析評估柴達木盆地的鹽堿地資源,對于改善柴達木盆地生態環境,提高區域經濟社會的可持續發展具有重要意義,但目前關于整個柴達木盆地細土帶土壤鹽分及其鹽漬特征研究鮮見報道。因此,開展柴達木盆地鹽堿地土壤鹽分狀況及其空間變異特征調查研究具有重要意義。本文旨在從改善柴達木盆地生態環境、以及保持農林業可持續發展的角度出發,通過對柴達木盆地細土平原帶土壤鹽漬地球化學特征及空間變異特征研究,為開發利用鹽堿化土地、保護生態環境提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗區基本概況

柴達木盆地地跨北緯 35′00″~ 39′20″,東經90′16″~ 99′16″,海拔 2 675~ 3 350 m,總面積約 24.68 萬km2,是我國著名的內陸山間盆地。盆地氣候干燥少雨,沙漠化面積大,植被稀少,生態環境極為脆弱,擁有德令哈、察汗烏蘇、香日德、諾木洪、格爾木等綠洲農業區,在青海省農業生產發展中具有舉足輕重的地位。盆地氣候極度干燥少雨,冬季寒冷漫長,夏季涼爽短促,四季不分明,屬典型的大陸性氣候,氣溫垂直變化和水平分帶明顯。年平均氣溫在1.1~5.1 ℃,晝夜氣溫變化大,日較差最大值達30 ℃以上;≥0 ℃連續積溫 2 000~2 800 ℃,持續日數 190~218 d。全盆地年平均日照時數在3 000 h以上,年蒸發量2 200~3 500 mm,形成了沒有灌溉就沒有農業的區域特征。從生物氣候的差異可劃分為東西兩部分,大致以懷頭他拉-香日德一線為其分界線。西部為極端干旱的中心部分,蒸降比為24~200,昆侖山北麓的格爾木、烏圖美仁、阿爾金山南麓的冷湖等地為盆地西部極端干旱部分,生長抗旱和耐鹽性強的植被,或無植被的鹽漬荒漠景觀;荒漠植被十分稀疏,種屬貧乏,群落結構簡單,主要建群和優勢植物有駝絨藜、膜果麻黃、紅砂、鹽爪爪、木本豬毛菜、檉柳、白刺等旱生、超旱生灌木與半灌木,土壤類型主要為灰棕漠土;東部德令哈、茶卡、香日德一帶,蒸降比為10~20,水草較好,屬漠境-草原景觀,土體中水分移動較西部明顯,有一定數量碳酸鈣鹽類在土體聚積,形成棕鈣土景觀。柴達木盆地細土平原帶是盆地發展農牧業的精華地帶,分布在海拔2 700~3 200 m之間,為沖、洪積平原,地勢平坦,其面積約247.88 萬hm2,占盆地土總面積的9.6%,水土、氣候條件較好,形成良好的天然水草綠洲[11]。

1.2 研究方法

1.2.1 土壤采集與分析

2016年選擇青海省海西蒙古族自治州的德令哈市、都蘭縣、格爾木市和烏蘭縣的典型地塊,根據海西州農業土壤鹽化程度分級標準中的地表植被狀況,初步區分輕度、中度和重度鹽化,采集表層混合土壤樣品,土壤樣品采集深度0~20 cm,采集時采用 GPS 定位,每個樣品由 5 個采樣點的分樣混合而成,用四分法保留約1.5 kg,并記錄調查該樣點的行政歸屬(至自然村)、土地利用方式、土壤類型、地表植被及種類等情況,共采集土壤樣品221個。土壤樣品采集后經自然風干,揀出礫石及植物根系等雜物,將土樣磨細后分別過1、0.25、0.149 mm篩后制成待測樣,用于土壤全鹽、pH、鹽分離子、有機質、陽離子代換量等指標的測定。

1.2.2 數據處理

傳統的Fisher統計分析方法主要利用SPSS22統計軟件進行描述性統計和相關性分析。數據匯總及計算采用EXCEL2007軟件進行。

1.2.3 鹽化分級標準

本研究依據全國第二次土壤普查時制定的“青海省海西州農業土壤鹽化程度分級標準”,結合當地實際情況,根據不同鹽漬類型,針對主要組成鹽類不同,將盆地調查土壤鹽化程度分為5級,即非鹽化、輕鹽化、中鹽化、重鹽化和鹽土。具體指標見表1。

表1 基于鹽漬類型的柴達木盆地土壤鹽化分級標準 g/kg

2 結果與分析

2.1 土壤養分的統計特征

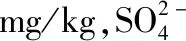

表2 土壤各鹽分指標的描述性統計Tab.2 Descriptive statistics of soil salt index

2.2 鹽分指標的相關性分析

2.3 鹽化分級標準下各指標的變化規律

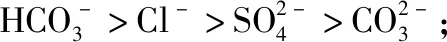

表3 鹽分離子及相關指標相關性分析Tab.3 The correlation between Soil Salt and its Composition

注:*:顯著性概率水平為0.05;**顯著性概率水平為0.01;n=221。

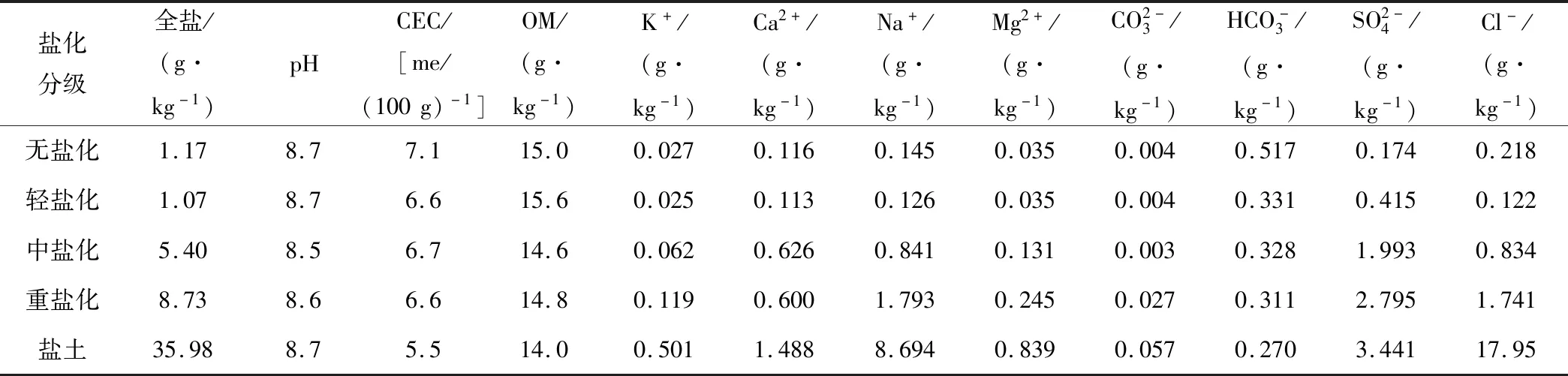

表4 不同鹽分分級的鹽分及相關指標統計特征Tab.4 Characteristics of Soil Salt indexes in Qaidam Basin based on the soil salinity classification

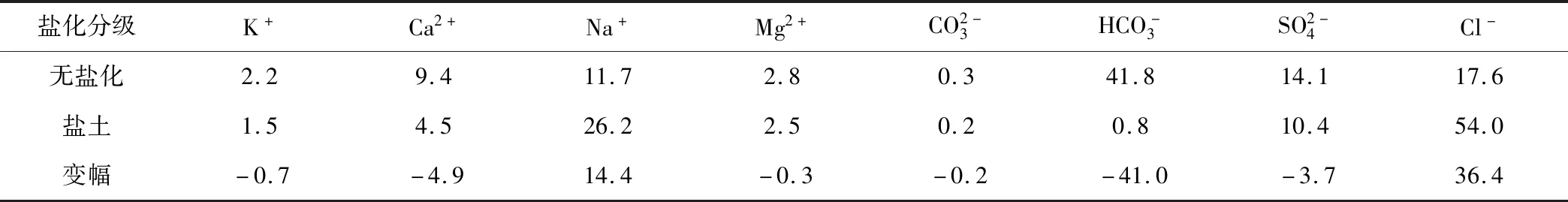

表5 不同鹽分離子占總鹽比例的變化幅度 %

3 小 結