基于NFC物聯網的虛擬現實防洪應急演練云平臺的研發與應用

張 盈,張仁貢,吳欽華

(1.浙江同濟科技職業學院,杭州 311231;2.浙江禹貢信息科技有限公司,杭州 310009;3.蒼南縣橋墩水庫管理處,浙江 蒼南 325806)

0 引 言

按照《中華人民共和國水法》、《水庫大壩安全管理條例》以及國家防洪應急救援相關法律法規,每年大中型水庫都要開展防洪應急演練,傳統的防洪應急演練的缺陷主要在于:①時間長。防洪應急演練前期需要做長時間的準備,需要實際準備防洪應急演練所需的各種物資、材料、場地等。②成本高。很多防汛物資一次性消耗,同時需要組織相應的人力物力,耗費相當多的經濟成本。③效果差。由于防洪應急演練缺少趣味性、互動性、競賽性等科目,以應付為主,達不到預期的效果。④現代化缺乏。未采用一些現地技術的融合,達不到防洪應急演練先進性、現代化的要求。為了解決上述問題,在應急演練領域,隨著虛擬現實技術、物聯網互聯網等技術的發展,國內很多學者在這方面有了諸多的研究。河南大學李森[1]2015年在碩士畢業論文《虛擬現實系統ViWo中的數據可視化和應急演練》中,論述了一種在ViWo系統中利用外部大規模數據嵌入式開發,實現了應急演練的可視化展現和交互,但數據存儲、APP互交及后期升級方面存在困難。燕山大學劉鵬博[2]在其2016年碩士論文《基于虛擬現實技術的應急演練系統設計與開發》中研究了基于遮擋剔除算法的k-d樹遮擋查詢優化算法的虛擬現實應急演練系統,但屬于設計和開發階段,項目設計和案例應用存在諸多不足。同時,國內諸多學者在交通、軍事、電力等領域,對虛擬現實技術進行研究和應用,如北京交通大學的馬駿博士[3]將虛擬現實技術應用到應災導航。燕莉等[4]學者將虛擬現實技術引入的軍事領域的作戰演練中;霍聞軍[5]將虛擬現實技術應用到電力應急搶修演練, 中國海洋大學程強偉[6]將虛擬現實技術應用于石化消防等。蔡蘇等[7]則將虛擬現實技術應用于應急類教學。這些研究為筆者開展水利領域的防洪應急演練提供了很好的參考借鑒價值。目前專門將虛擬現實技術研究應用到水利工程防洪應急演練的學者很少,筆者團隊依托教育部和浙江省水利廳科技課題,結合目前的NFC技術、VR技術、APP技術、物聯網技術、無線通信技術、移動通信技術、云技術、云數據庫技術等先進技術,開展研究開發工作,利用虛擬現實技術和物聯網技術,使水利水電工程防洪演練的成本大大降低,且更具有趣味性、互動性、競賽性、先進性等。

1 系統構架

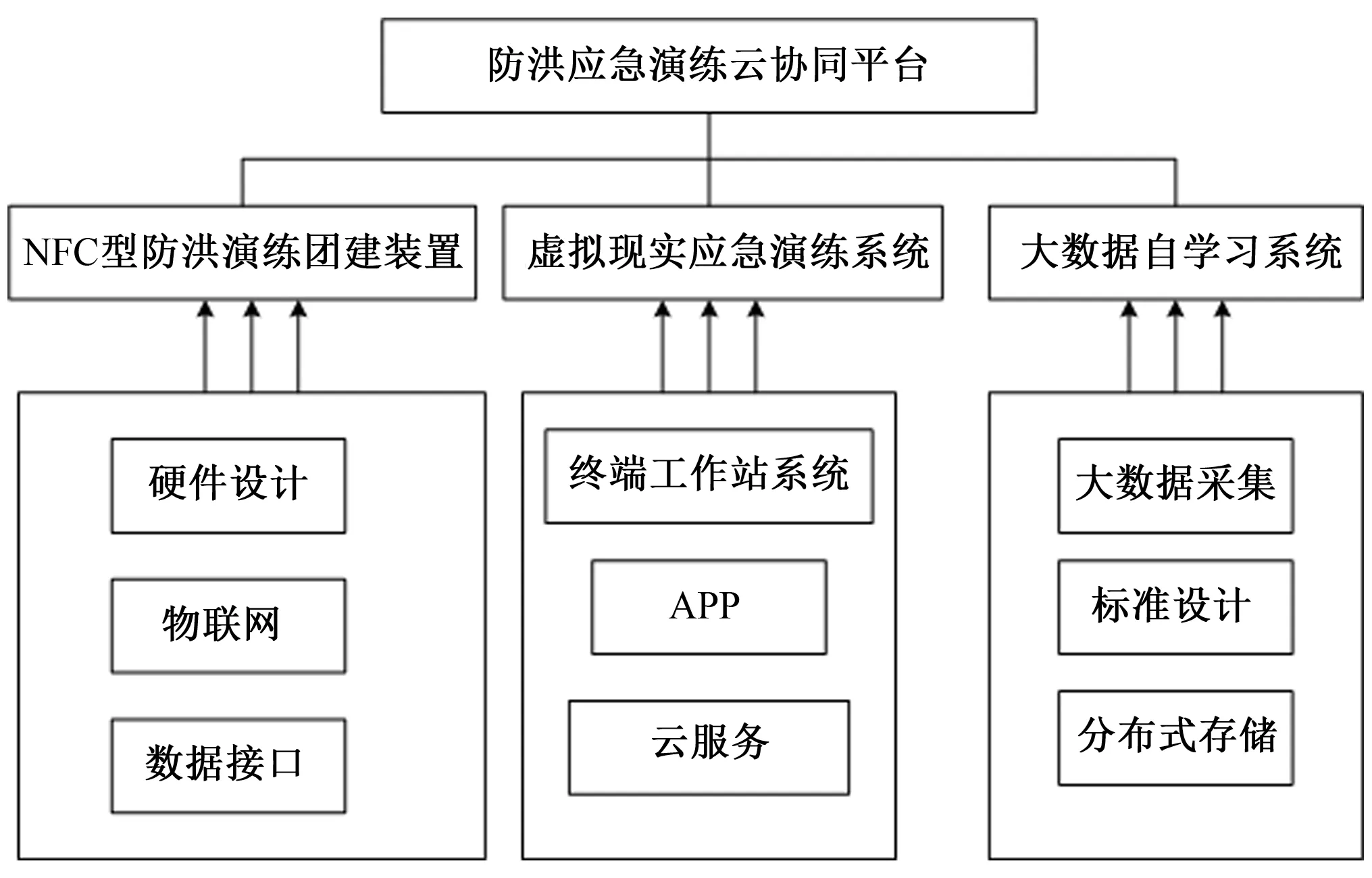

本系統主要分為3大部分,由NFC型防洪演練團建裝置、虛擬現實應急演練系統和大數據自學習系統組成,最后由防汛應急演練云協同平臺進行統籌管理,總體框架如圖1所示。

圖1 總體框架原理圖Fig.1 Overall framework schematic diagram

(1)NFC型防洪演練團建裝置。該系統要求手持終端必須具有NFC感應功能[9],參加防洪演練的團隊成員到達某一個場景時,必須在該處通過手持終端NFC感應,在彈出的對話框中完成填表、拍照(語音或小視頻)、上傳等功能。完成后系統會自動生產路徑節點,并將剛才完成的任務上傳到云數據庫保存。該功能有效地防止團建團隊跳躍或遺漏了某一個防洪演練設計場景關口,記錄的到達節點時間可以用以后續成績的統計、計算和自動排名。

(2)虛擬現實防洪演練系統。手持終端安裝AR場景APP程序,防洪演練團建團隊隊長可以打開APP程序,按照設定的路徑提示,開展活動。一個AR場景通過APP提示來掃描,通過掃描關口進入后,將在APP中自動獲取后臺云數據庫中的防洪演練試題庫,按某種特定的方式出現在界面中,防洪演練團隊人員將按照必須完成項目后通關,才能進入下一個防洪演練場景。

(3)大數據管理及自學習系統。該功能將每次演練及防汛物資數據進行存儲積累,進行大數據管理,并具有自學習的功能。電腦端有客戶端程序,通過界面可以設置云數據庫用戶、密碼及用戶權限;生產AR感應碼,用以增加、修改或刪除AR感應卡的數目;生產NFC感應碼,用以增加、修改或刪除NFC感應卡的數目[10];后臺管理功能還包括試題庫管理、AR點位配置及AR場景內容管理、AR路徑管理、防洪演練人員的名單管理、每次活動的成績管理、自動排名及打印等。通過數據積累,進行自學習,為下次防洪演練的改進提供決策。

(4)防洪應急演練云協同平臺。該平臺主要將以上三個子系統進行協同。當防洪演練團隊隊長NFC掃描記錄后,通過APP程序完成通關,關口通關,現場團隊各個人員就可以通過現地控制單元(LCU)的觸摸屏[11],用自己分配好的用戶名和密碼登錄現地平臺,現地平臺與單片機鏈接,平臺中將出現該場景的實訓內容,必須充分觀察和了解現場的知識后,才能準確無誤地完成平臺界面出現的提問。完成防洪演練提問后,每個人可以提交自己的答案。每個團隊成員登錄后出現在平臺上的防洪演練試題將不相同,需要獨立完成后或團隊其他成員協助完成。團隊成員所完成的所有試題及答案將通過無線網絡傳輸到云數據庫,直至后臺[12]。

2 關鍵技術

作為一個綜合諸多高端技術為一體的實用型防洪演練云系統,它所涉及的技術很多,一些通用技術如基于云服務的數據庫開發技術、基于現地LCU的流程化開發技術、基于Android的APP開發技術等本文不作詳細介紹。本文著重介紹NFC型防洪演練團建裝置研發技術、虛擬現實防洪演練系統研發技術、大數據管理的自學習系統算法技術、防洪應急演練云協同路徑優化決策路徑技術[13]等。

2.1 NFC型防洪演練團建裝置研發

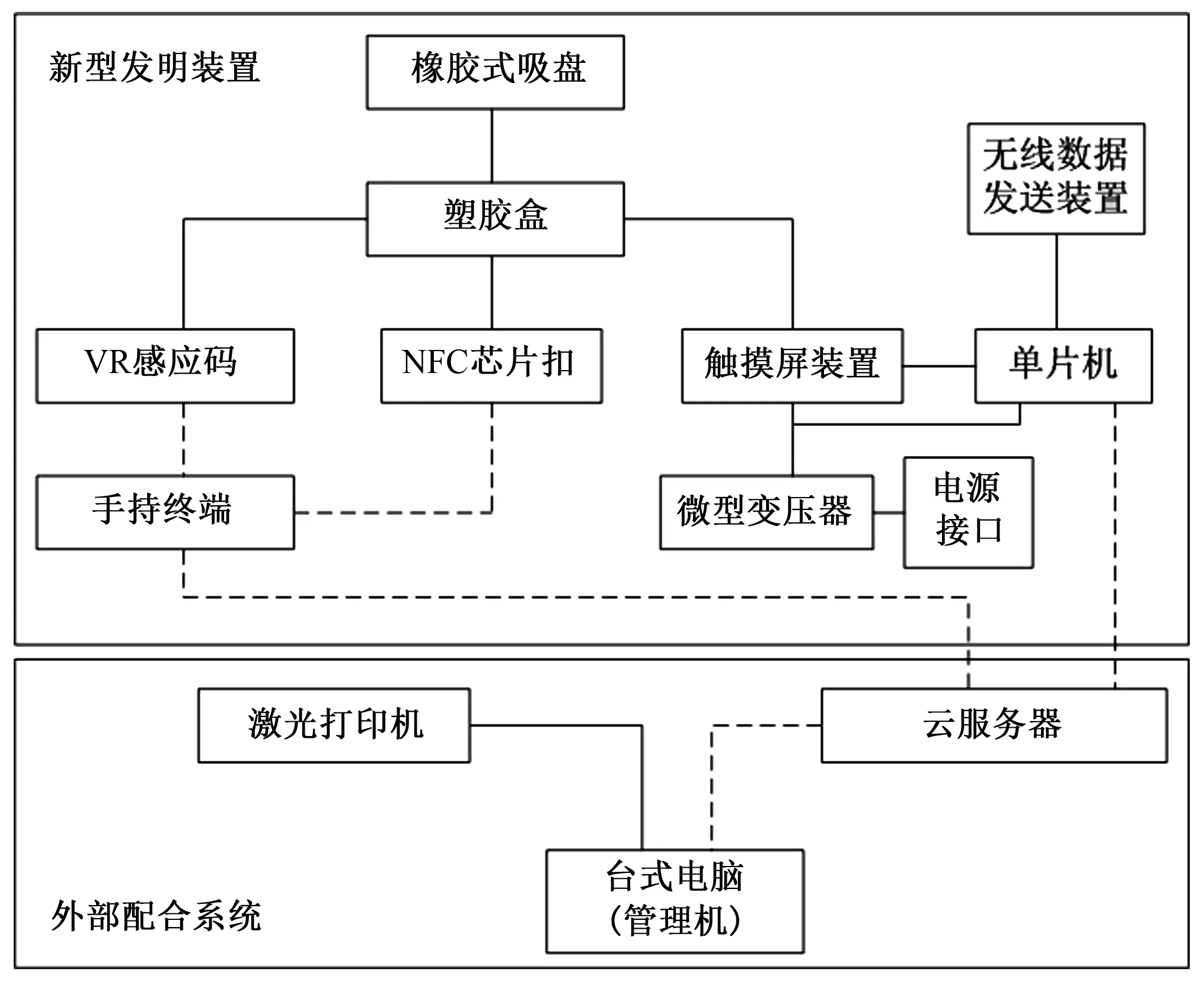

NFC型防洪演練團建裝置(專利號:201821906021.X)由VR感應碼、NFC感應芯片扣、單片機、無線數據發送裝置、觸摸屏裝置、微型變壓器、電源接口、塑膠盒、橡皮吸附盤,手持終端等組成,可以很方便吸附在某一場景內,通電即可使用,原理圖見圖2。

圖2 NFC型防洪演練團建裝置原理圖Fig.2 Overall framework schematic diagram

外部配合系統包括臺式電腦管理機、激光打印機和云服務器組成。臺式電腦管理機和激光打印機采用并行接口數據線鏈接,臺式電腦管理機與云服務器采用無線通信鏈接。激光打印機可以打印VR感應碼。

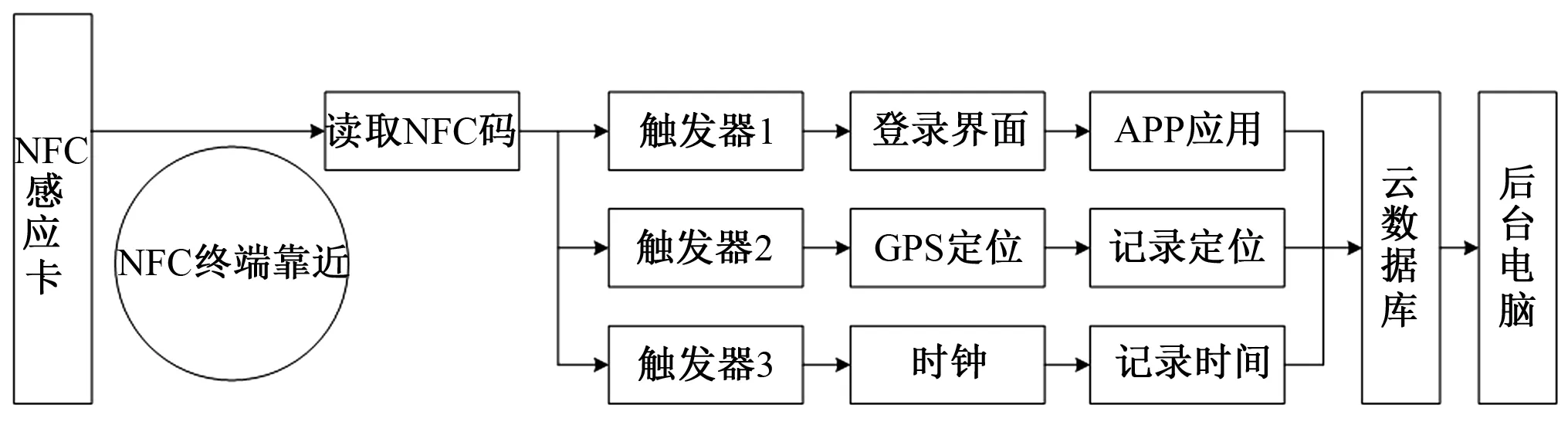

NFC型防洪演練團建裝置的外殼采用了長50 cm、寬35 cm、高10 cm的正方形塑膠盒,盒子中央靠下方,挖出一個長30 cm、寬30 cm的口,剛好可以嵌入觸摸屏裝置。具有NFC感應功能的圓形小芯扣(在電子市場上可以買到,半徑1 cm左右,具有感應碼),在塑膠盒正面中央上方挖出一個小孔,用膠水將NFC感應芯片扣貼在盒子內側,芯片中央對準小孔,便于手持終端靠近感應。手持終端必須是具有NFC感應功能的APP程序化手機,可以在10 cm距離范圍內靠近感應NFC感應芯片,手持終端通過移動數據通信與外部配合系統的云服務器通信鏈接。裝置內部的NFC感應芯片扣通過數據線與單片機RS485接口鏈接,單片機與觸摸屏裝置采用VG線通信接口鏈接,單片機與無線發送裝置采用網線鏈接。單片機可以通過無線數據發送裝置與外部配合系統中的云服務器進行無線數據通信。無線數據發送裝置上插有移動數據卡,可以通過移動數據網絡發送數據。觸摸屏裝置和單片機都與微型變壓器采用普通雙絞導線鏈接,微型變壓器與電源接口采用普通雙絞導線鏈接。NFC感應芯片扣、單片機、觸摸屏裝置,微型變壓器、電源接口都安裝在塑膠盒內,采用螺絲固定并采用萬能膠加固。各種線路,包括數據線、VG通信線、RS485串行線、普通雙絞導線、網線等都整齊布置在塑膠盒內部,電源接口布置在塑膠盒右下方開口處,并部分突出到外部,便于電源線鏈接到電源插座。本系統利用NFC技術,結合基于Android的APP開發技術,采用了基于SaaS互聯網+架構的新型軟件架構模式[14],在移動終端開發APP,實現了靠近NFC卡感應即觸發,通過讀取現場NFC的感應代碼,觸發3個觸發器[15],其工作流程如圖3所示。

圖3 NFC感應物聯網技術Fig.3 NFC induction internet of things technology

從圖3可知,觸發器1將觸發登錄界面,啟動APP應用程序,以便登錄人員完成任務,并將完成任務數據傳輸到云數據庫;觸發器2將觸發GPS定位,記錄定位,自動繪制路徑,傳輸到云數據庫;觸發器3將觸發時鐘,將時間信息進記錄并傳輸到云數據庫中;所有數據將可以到達后臺電腦程序進行處理。

2.2 虛擬現實防洪演練系統研發

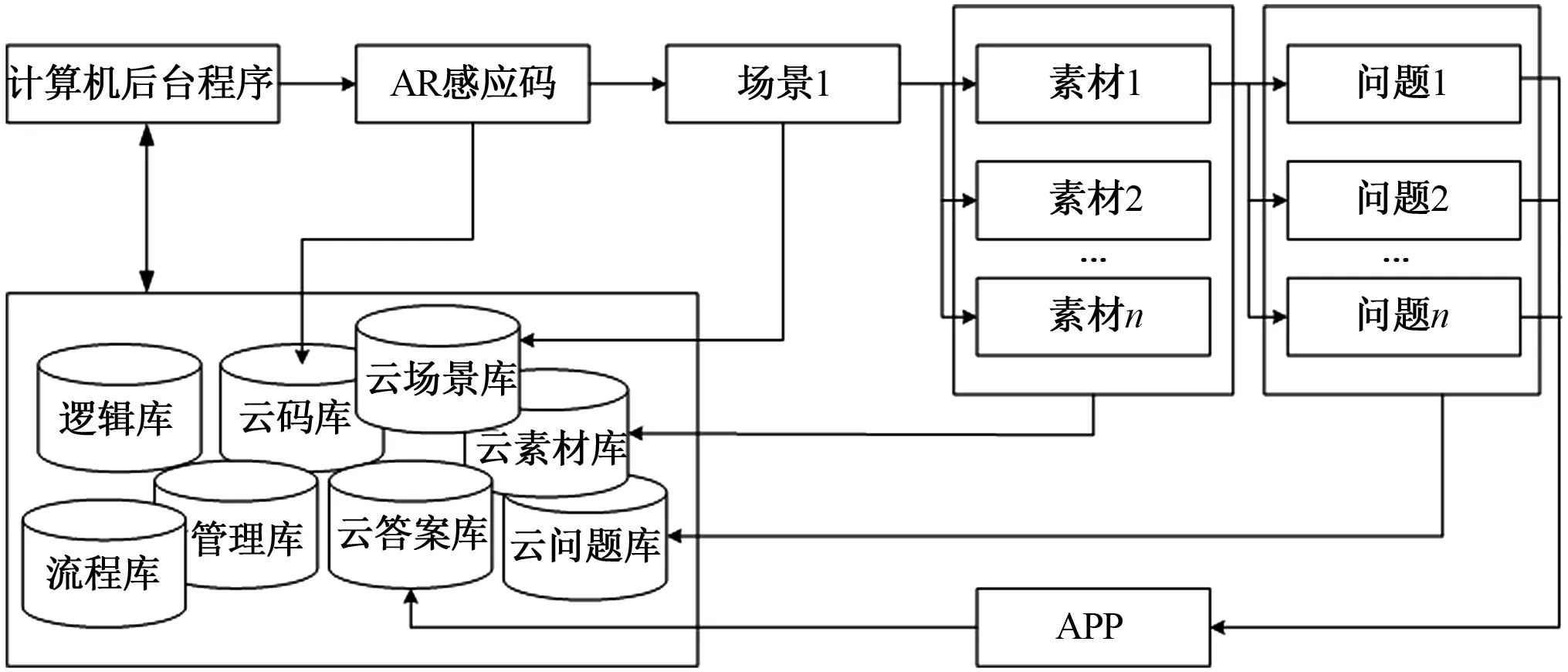

增強現實(Augmented Reality,簡稱 AR),是一種實時地計算攝影機影像的位置及角度并加上相應圖像的技術,這種技術的目標是在屏幕上把虛擬世界套在現實世界并進行互動。本系統采用AR技術,結合場景現實照片及其他特色素材,預先利用后臺程序,導入到云數據庫中,數據流圖如圖4所示。

從圖4可知,后臺程序生產AR感應碼,AR感應碼與數據庫素材一對多關聯,由打印機打印AR感應碼, 貼在裝置外殼特定的位置。每個AR感應碼對應一個場景,一個場景對應多個素材,每個素材對應一個或多個云數據庫中的問題,同時實現了隨機抽取功能。場景信息保存在云數據庫的云場景庫中,素材存儲在云數據庫的云素材庫中,問題庫則存在云問題庫中,所有的云數據庫皆由后臺計算機程序統一調度[16]。

圖4 AR技術數據流圖Fig.4 AR technical data flow diagram

2.3 大數據管理的自學習系統算法

研究和實現基于大數據和深度學習的防汛演練自學習算法。首先根據歷史數據(防洪演練的人數、成績、通關頻次、天氣特征等),擬采用深度殘差神經網絡進行有監督的特征提取,有效提取不同區域,不同環境下發生汛情對應的防汛物資消耗的歷史數據特征和汛情特征。深度殘差神經網絡具備深度神經網絡中卷積、池化、非線性激活操作,提高了其非線性、抽象描述能力,并且通過“跳躍連接”避免網絡學習恒等映射[17],使得更深層次的網絡結構在訓練時不產生額外的參數。在提取出底層特征后,需要采用標記分布進行逼近學習,項目所面臨的更多是多個變量的標記分布問題,先用多變量標記分布方法給出樣本汛情對應的底層特征標簽分布,再采用JS度量衡量標準的標記分布和模型的預測標記分布之間相似程度來構建分布式學習模型,JS度量值可表示為:

(1)

式中:P和Q為兩組離散的概率分布,P(p1,p2,p3,…,pn) ,Q(q1,q2,q3,…,qn)。再通過對回歸結果的標準進行擬合[18],以擬合誤差作為防洪演練終止的約束條件。

把防洪演練樣本通過訓練好的模型來預測它們對應的標記分布,根據預測標記分布的結果,按照以一定的條件,選出可用樣本。對選定的樣本,根據其對應的汛情把它們劃分到不同的子集合中。然后,對每一個劃分好的子集,根據該子集中樣本所對應的標記分布,采用JS散度作為度量標準,用內點法進行標準差擬合,由此獲得不同子集上樣本標記分布的標準差,根據獲得的標準差為樣本進行對應的標簽重新生成標記分布,并由此更新訓練集。不斷重復迭代上述多變量標記分布學習和標準差擬合兩個過程,直到滿足終止條件為止,則完成回歸模型的建立。根據當前數據和建立好的回歸模型,輸出預測結果并進行報警結果,從而實現科學合理的防汛物資儲備。

2.4 防洪應急演練云協同路徑優化決策路徑

令Rik表示大中型水利工程的防汛物資倉庫編號為i的防汛物資k的存儲量,Wijkv表示在防汛車輛v上防汛物資倉庫i分配到防洪應急救援點j的防汛物資k的數量。考慮到物資倉庫i分配到所有防洪應急救援點的防汛物資k數量不超過防汛物資倉庫i的防汛物資k的存儲量,則防汛倉庫物資存儲量約束為:

(2)

為了避免浪費和有效利用防汛物資,則要求所有倉庫到救援點j的防汛物資k的數量不超過防汛應急救援點j對防汛物資k的需求量,則物資需求約束為:

(3)

由于每一輛防汛車輛的運輸能力有限,即車輛的防汛物資運輸容量不超過其最大運載能力,且為了快速充分利用車輛進行運輸,車輛的防汛物資運輸容量應大于一定的閾值,則車輛運輸約束為:

(4)

根據 GIS 系統和洪災分布情況,可確定兩個位置之間能避開洪災淹沒道路的最短路徑。根據同一個車輛上各種防汛物資需要到達的各個救援點位置,采用最近鄰算法計算遍歷所需要到達救援點的移動路徑,從而獲得該車輛到達各個救援點的移動路程Pijkv和到達時間tijkv=Pijkv/v,其中v表示防汛車輛行駛數量。由于應急救災現場對各個防汛物資的送達時間要求不一致,因此運輸時間約束為:

max(tijkv, ?i,v)≤Tjk, ?j,k

(5)

式中:T表示應急救援點j對防汛物資k的需求時間。則防汛物資滿足率模型是盡可能滿足救援點對防汛物資的需求,即:

(6)

式中:Bkj表示救援點j對防汛物資k的需求量。同時,考慮公平的分配防汛物資,則需要盡可能使每一個救援點的物資滿足率方差最小。

(7)

式中:Ratj表示救援點j的物資滿足率,則需要:

(8)

式中:NJ表示救援點j的個數。

由于防汛搶險資源的調度是實現險情快速準確處置的前提條件,如果防汛物資不能在第一時間抵達現場,將導致搶險方案實施困難。因此需要讓防汛物資的平均調度時間盡可能小。

(9)

式中:NI表示儲備倉庫i的個數;NK表示防汛物資的個數;NV表示車輛的個數。

則根據多目標函數,對每一個目標函數值進行歸一化,并采用引入 3 個因子x1,x2,x3,確定3個因子的取值。最終建立車輛數量充足的調度優化模型:

(10)

式中:Byu表示防汛物資需求歸一化閾值;Ryu表示物資滿足率方差歸一化閾值;tyu表示平均調度時間歸一化閾值。

雖然標準粒子群算法可求解優化模型(10),但是隨著迭代次數的不斷增加,有可能收斂到局部最優解。混合粒子群算法摒棄了傳統粒子群算法中的通過跟蹤極值更新粒子群的方法,而是引入遺傳算法的交叉和變異操作,可較好的搜索最優解。因此采用修正的混合粒子群算法求解優化模型,即針對模型,研究個體編碼、適應度值計算、交叉操作、變異操作、粒子修正等步驟,獲得車輛數量充足下的防汛物資調度方案,指導存儲倉庫準備防洪防汛物資數量,并將上述計算嵌入到虛擬防汛系統平臺中,用以協同管理各個子系統。

3 系統應用

橋墩水庫矗立在美麗的溫州地區蒼南縣,是一個大中型水庫綜合管理單位,有水庫、水電站、灌區、飲水水源地等,每年都要開展防洪演練。橋墩水庫建設有溫州市蒼南縣水電科普基地,利用該場地安裝AR_NFC型防洪演練團建型裝置,可以很好地開展虛擬防洪演練工作,設本次水庫管理單位共有40個員工參加虛擬防洪演練,一位指導教官。員工通過分組,8人一組,為5組,分別取名為鐵骨隊、汛安隊、滅洪隊、先鋒隊和平安隊。每組盡量男女比例均勻,將安裝有APP的NFC手持機分給每個小組1臺。指導教官備課時,將該裝置提前到室外場景,本次場景為水電科普基地的防洪教育區,選擇了6個場景,在館中安裝好6個NFC型防洪演練團建裝置,因為采用便攜式裝置,安裝非常容易,將裝置吸附在場景的離電源近的地方,插上插頭通電即可。

可以開啟辦公室臺式電腦管理機,臺式電腦管理機安裝有后臺防洪演練管理程序軟件,該軟件由發明人采用ASP.net語言的Microsoft.NET ADO.NET Framework 3.5組件[19]開發而成,主要用來管理云數據庫、生產AR感應碼等后臺管理功能。可以取不同的字“禹”、“舜”、“堯”或者大禹治水不同時期的照片,上傳到臺式電腦,臺式電腦客戶端程序采用visual basic.NET可視化語言開發[20],作為AR感應碼的一部分,AR感應碼保存在云數據庫中。云服務器中安裝有防洪演練云數據庫,該數據庫由發明人設計,可以通過臺式電腦的后臺防洪演練管理程序進行修改或刪除。通過云數據庫中的防洪演練數據庫,設置不同場景所要完成的任務,這些任務將遠程派發到現場電腦觸摸屏裝置。員工進入后,按照手持機APP中預設的團隊任務,到達每個場景時,先要到裝置上感應NFC芯片,記錄到達的時間、GPS路徑等信息,再通過掃一掃AR感應碼,認證通過后,進入APP登錄界面,然后完成團隊任務。網絡鏈路及數據傳輸應用原理如圖5所示。

每年汛期開始時間為4月15日,一般選擇3月份開展防洪演練工作,案例水庫3月份共開展了12次,在管理系統中,可以統計參與人員總數、任務數、平均錯誤率、未完成任務等,由大數據模型分析統計排名,同時系統將提醒隊伍下次的優化路徑,經過演練人員的素質逐步提升,錯誤率明顯降低,總體來看,鐵骨隊成績最優,平安隊成績最差。如圖6所示的界面。

圖6 防洪演練虛擬現實團建管信息系統界面Fig.6 Flood control practice virtual reality group construction management information system interface

在APP中根據提示完成任務,這些任務都是這堂課所要掌握的一些知識點,完成后提交,正確后才可以通關。可以通過手機GPS定位記錄完成任務的路徑,通過觸摸屏完成相對應的任務。觸摸屏鏈接的單片機中安裝有防洪演練的任務程序,便于參加團建的各位員工完成防洪演練任務,并可以將完成的任務提交到云服務器。這樣一來,各個團隊從科普基地入口到達出口的時間將會不一樣。同時云數據庫統計團隊的任務完成錯誤次數,錯誤率等,形成綜合評分,最終得出團隊的名次。

4 結 論

實踐應用表明,該NFC型防洪演練團建型教學系統能夠有效地完成防洪演練任務,得出如下結論。

(1)節約成本。通過虛擬模擬技術,將存儲物資通過場景模擬,通過優化計算,實現了成本的節約。

(2)效果好。通過闖關的形式實現了防洪演練的競賽、競爭、積分、獎勵等環節,再結合實際演練操作,激發員工的積極性,增加了防洪演練的趣味性,效果比傳統好很多。

(3)先進性高。該系統將先進的NFC技術、VR技術、APP技術、物聯網技術、無線通信技術、移動通信技術、云技術、云數據庫技術等結合在一起,使該系統具有一定的先進性。

目前,該系統還沒有對接視頻、對講、現場場景采集等功能,這些將作為下一步升級和研發的任務。