財政支農對農村居民收入的影響

賀郁萱

摘要:農村產業融合是財政“造血式”支農方式,是促進農民增收的關鍵路徑,通過農村產業融合中介變量,闡釋財政“造血式”支農對農民增收的作用機制;綜合運用控制變量回歸分析和傾向得分匹配PSM方法,實證分析財政“造血式”支農對農民收入的影響性。結果表明,財政支持下,農村產業融合對農民增收具有顯著促進效應。基于此,財政應完善支農體系,支持多元化的產業融合并構建利益聯結機制,以促進農民收入的多渠道、大幅度增加。

關鍵詞:財政支農;農村產業融合;收入效應;利益聯結機制

中圖分類號:F812.8;F323.8 ? ? ? ? 文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2019)19-0169-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.19.035 ? ? ? ? ? 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Absrtact: Rural industrial convergence is a financial "Hematopoietic mode" way to support agriculture and a key path to increase farmers income. Through the intermediary variable of rural industrial convergence, the mechanism of financial ? ? ? "Hematopoietic mode" support for increasing farmers' income was explained.The control variable regression analysis and PSM matching with tendency score method were used synthetically. The influence of the financial support "Hematopoietic mode" for agriculture on rural residents'income were analyzed by real evidence. The results showed that under the financial support, rural industrial convergence had a significant promoting effect on farmersincome. Based on this, it should improve the finical system for agriculture, support diversified industrial convergence and build a benefit linkage mechanism, so as to promote the multi-channel and substantial increase of farmers' income.

Key words: financial support for agriculture; rural industrial integration; income effect; interest linkage mechanism

農民增收是解決“三農”問題的核心所在,在支農惠農財政政策的支持下,農業生產穩步發展,農產品產量持續增長,一定程度上促進了農民增收。但農業生產成本的“地板”不斷升高,農產品價格卻遭遇“天花板”的限制,面臨“雙板擠壓”,農民增收空間狹窄,收益變小,加之市場供需的不穩定性,造成農民長期大幅度增收困難;同時,新常態的戰略調整下,經濟轉入中低速發展,財政收入增速減緩,農業補貼面臨“黃箱”上限的制約,在有限的資金約束下,提高配置及使用效率,確保“好鋼用在刀刃上”是破解農民增收難,實現農民收入可持續增長的關鍵所在。為此,財政支農不宜采用“大水漫灌”的方式,而應通過資金、政策導向,來撬動更多的社會資金投向關鍵領域和重要環節,以此發揮四兩撥千斤的效用。

農村一二三產業融合是關聯農業、農村和農民發展的重要舉措,可以通過產業之間的交叉滲透、延伸重組等方式,來延伸產業鏈、提升價值鏈,以此拓寬農村居民收入的路徑。2015年中央一號文件首次提出“推進農村一二三產業融合發展”,2016 年中央一號文件進一步明確“推進農村一二三產業融合發展,是拓寬農民增收渠道的重要舉措”。此種形勢下,財政支農也在逐步改變策略,利用機制創新、政策完善,依托于區域農業資源優勢,通過貸款貼息、財政補助、股權投資等支農形式,發揮示范引領效應,帶動更多的社會資本投入,以補齊農村產業融合的短板,完善農業產業鏈,進而讓農村居民可以享受全產業鏈的增值收益。財政支持下的農村產業融合,實現了“輸血式”向“造血式”支農的轉變,通過農產品加工業、休閑旅游、農村電商等多形式的產業融合形式,提升農業的“造血”能力,為農民增收提供新的思路。研究者從時間序列數據驗證財政支農政策對農民增收的正面影響性;多維視角研究了農村人力資本、交通設施、財政支農等對農民收入的影響性,指出財政支農是農民增收的一個關鍵要素;以農村一二三產業融合利益聯結機制為研究對象,分析了不同利益聯結方式對農村收入的影響,并給出有效的政策指引;結合實際案例,定性分析了河南省農村一二三產業融合與農民收入的內在作用機理[1-4]。

已有研究多停留在財政支農對農村居民收入的單純影響上,鮮有效結合農村一二三產業融合發展趨勢,所得結論欠缺對財政支農方向、著力點等的指導性;而針對農村產業融合該種財政“造血式”支農方式,對于農民收入的影響性研究也多為規范性、定性分析,實證分析較少,故而本研究結合當前農村一二三產業融合發展的主流趨勢,將財政支農的增收效應置于該框架下,通過理實結合的方法,在充分考量農民異質性和參與產業融合的自主性基礎上,基于參與農戶和未參與農戶收入的對比分析,驗證財政“造血式”支農方式,可集中資金辦大事,引領農村經濟多模態發展,是驅動農民增收長期可持續發展的根本路徑。

1 ?財政支農對農村居民收入的影響路徑

1.1 ?財政“造血式”支農方式

財政支持下,農村一二三產業融合搭載新型農業經營主體數量激增、利益聯結機制日漸緊密、投融資機制不斷完善的良好態勢,實現了融合模式的百花齊放,并成為一種財政“造血式”支農方式,為農村居民收入提供了多元的路徑支撐,具體的影響機制見圖1。

農村一二三產業融合是構建現代農業發展體系、拓寬農民增收渠道的重要支撐,在財政支農背景下,將基于產業延伸、產業整合、產業交叉、技術滲透等來延長產業鏈、就業鏈和價值鏈,影響農村居民財產性收入、工資性收入、轉移性收入和家庭經營收入,以此拓展農民收入的結構,實現增收,財政“造血式”支農方式對農民收入的影響路徑如下。

(1)產業延伸。傳統分散的家庭式經營方式生產規模小、產量及收益不穩定,抑制了農民增收空間;而新型農業經營模式下,以龍頭企業、家庭農場、合作社等為主體支撐,圍繞農業初級產品生產,向農產品加工、流通環節順向延伸,可有效延長農業產業鏈,實現錯峰銷售、均衡上市,規避農產品大量集中上市引致的價格下跌、產品滯銷問題,保障農民收入穩定性,并可通過土地流轉租金、返聘務工薪金、入股分紅收益金等形式,共享農產品加工、流通中的增加值,獲取租金和分紅,增加財產性收入。

(2)產業整合。即農業內部產業融合模式,其依托于農業資源優勢,組織和整合涉農生產經營主體,以農林牧副漁等產業的可持續循環發展為目標導向,通過財稅政策對人、地、物等的支持,調控、均衡農業結構,發展綠色種植業、畜牧廢棄物再利用、農牧加工等,實現農業內部結構的可持續循環發展,以提升農民轉移性收入增長的后勁。

(3)產業交叉。該農村產業融合模式將著眼于農業多功能性的拓展,根植于地域及資源優勢,通過交叉重組、滲透融合,發展農業觀光、文化、休閑、娛樂、健身、體驗、設施建設等新型業態模式,以此促進休閑農業、綠色農業、生態農業、智慧農業等多業態的交叉共融發展,并可依托于核心企業和產業園區,進行空間集群式發展,以形成財政“造血式”支農的規模效應、集聚效應,為農村居民自主創業創收提供更多的機會,增加經營性收入。

(4)技術滲透。利用互聯網+農業下的物聯網、云計算等新型技術優勢,大力發展智慧農業、定制農業和電子商務,并依托于大數據挖掘及分析技術,變革商業模式、服務手段,將產供銷有效融合、進行供需無縫對接,以此縮短供需雙方之間的信息不對稱性,減少農產品交易流程和成本,實現生產經營收益的最大化。

2 ?財政支農評價指標體系構建與測評

2.1 ?財政支農評價指標體系構建

要定量分析財政“造血式”支農對農民收入的影響效應,需擬合和量化農村產業融合水平,結合農村一二三產業融合對農民收入的影響機制。因產業整合為農業內部,在農村一二三產業融合中的效用較低,無法準確表征財政“造血式”支農效應,故而將其剔除。從3種融合模態出發,根據農業部印發的《全國農產品加工與農村一二三產業融合發展規劃(2016—2020)》,參照文獻[5,6],構建中國農村產業融合的評價指標,用以衡量財政支農的“造血”能力(表1)。

2.2 ?財政支農能力的測評

采用主成分分析法,將多維指標變換為幾個具有典型代表性的綜合指標,進行數據降維,以準確提取數據的主要特征分量[7],綜合指標選取應以大于單項指標解釋性,累積貢獻率不小于85%為準。分析數據來源于《中國統計年鑒》、中國經濟網統計數據庫、國家統計局及農業部官網,采用SPSS 21.0軟件對所有指標數據進行統計分析,利用主成分分析法得出主成分載荷矩陣(表2)。

由圖2可知,2008—2018年中國農村產業融合總體水平以及產業延伸、產業交叉及技術滲透3個維度分指標總體上均為上升趨勢,表明財政“造血式”支農方式發展態勢良好。而細化分析,2008發展速度最慢,2014年綜合得分為8.422,為10年間的最高水平。這是因為2013年中國經濟進入新常態調整,整個農村的產業結構也在逐步優化,且在財政政策、資金、稅費等支持下,農村基礎設施建設、金融服務體系等得以完善,農村一二三產業出現了快速增長態勢,農村產業融合程度不斷深化,驅動了財政“造血式”支農的新發展。

3 ?財政支農對農村居民收入影響的實證分析

3.1 ?研究方法

3.2 ?數據來源

財政“造血式”支農方式下,為考量農民異質性問題對農民增收的影響性,將對隨機選取的360個農民進行實地訪談,參與和未參與農村產業融合的農戶分別為260、200個,農民異質性主要表現為年齡、受教育程度、是否參與產業融合教育培訓等,經過t檢驗參與和未參與農戶兩組間差異在0.001水平上顯著。具體變量及賦值如表3所示。

根據累積分布函數,取收入的自然對數lnY表示農戶收入計量,計算所得財政“造血式”支農下農民收入的累積分布,如圖3所示。

由圖3可知,參與產業融合農戶收入要高于未參與的農戶,但這只是依據調研數據的描述性統計分析,尚待實證分析驗證。

3.3 ?實證分析模型

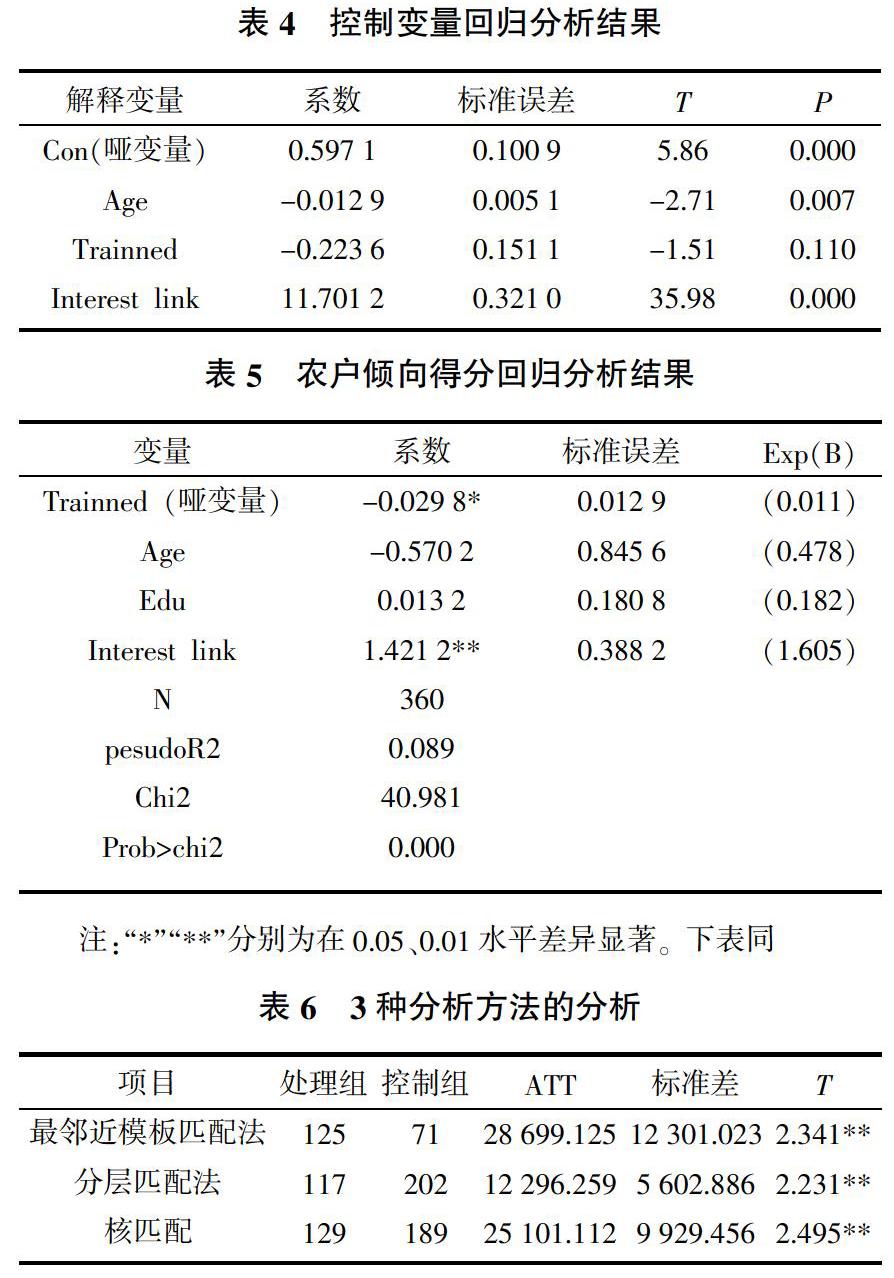

由表4可知,農村融合的啞變量Con的系數為正,在0.001水平上顯著。據此,可得農村產業融合可促進農民增收,也即財政“造血式”支農對于農民收入具有正向影響性,且該種增收效應達到了59%,同時,模型的決定系數R2為0.176,大于15%,表明該模型的解釋性較優,可準確估計財政“造血式”支農對農民收入的影響性。