彈性農業價值鏈的概念框架與評估方法研究

郭海紅

摘要:把彈性理念應用到農業領域,構建完善的彈性農業價值鏈具有重要的理論和實踐意義。在界定彈性農業價值鏈概念的基礎上,將供應鏈管理和生態學相關研究結果轉化為識別和描述價值鏈彈性的原則,集成彈性聯盟評估框架和價值鏈分析技術,建立彈性農業價值鏈評估方法,并結合牛奶價值鏈分析概念框架的可行性。

關鍵詞:彈性;農業;價值鏈;評估

中圖分類號: ? ? ? ? 文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2019)19-0194-08

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.19.040 ? ? ? ? ? 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Abstract: It is of great theoretical and practical significance to apply the elastic concept to the field of agriculture and to build a perfect elastic agricultural value chain. On the basis of defining the concept of elastic agricultural value chain, the research results of supply chain management and ecology are transformed into the principle of identifying and describing the flexibility of value chains, integrating elastic alliance evaluation framework and value chain analysis technology, establishing the evaluation method of elastic agricultural value chain, and combining the feasibility of milk value chain analysis conceptual framework.

Key words: resilience; agriculture; value chain; evaluation

改革開放40多年,中國農業取得了傲人的成績,截至2017年,農村居民人均可支配收入13 432元,人均消費支出達10 955元,農林牧漁總產值為114 696.2億元。但中國農業農村發展也面臨一系列問題:城鄉差距呈發散趨勢,農村生態環境破壞嚴重,傳統的農業發展驅動力量后勁不足,小農經營日漸艱難,農業可持續發展困境重重,鄉村和農業振興迫在眉睫。

“彈性”來自于生態學,是指系統在受到干擾時繼續提供所需服務的能力,包括從意外沖擊中恢復的能力和適應持續變化的能力[1]。彈性在國外已成為跨學科研究的熱點,早在2010年歐洲規劃院校聯盟和美國規劃院校聯盟共同舉辦專題討論會進行過研討,彈性城市的研究已然成為熱點[2,3],而彈性農業最早由Ashkenazy等[4]提出,國外學者對歐洲、非洲等的相關案例做了框架式研究,在中國還沒有得到較高關注。而農業生產本身受自然條件影響具有較強的脆弱性,再加上面臨城鎮化的擠壓、價格波動、勞動力轉移等外部環境因素影響,使農業的未來充滿不確定性。中國農業發展是國民經濟的基礎,是糧食安全的保障,因此,把彈性理念應用到農業領域,構建完善的彈性農業價值鏈對政府、農業企業以及農戶都具有重要的實踐意義,對農業可持續發展具有重要的理論意義。

價值鏈是一系列將原材料轉化為最終產品的有序價值創造活動以及將這些不同的活動節點連接起來的機構[5]。農業價值鏈是農業生態系統、家庭和市場的連接紐帶,是農業系統的重要組成部分[1]。彈性農業價值鏈具有面對各種沖擊特別是需要各方援助時能保持持續運作和快速修復的能力。目前對彈性農業價值鏈的研究并不是很多,尚處于起步階段。相關研究主要有三個方面,第一個相關領域是價值鏈相關研究。早在1990年邁克爾·波特已經提出企業價值鏈,側重于價值鏈中增值活動相互之間的關聯,關注協調、治理、規范和標準化方面的問題。雖然價值鏈方法已經用于分析社會經濟等問題,但并沒有為彈性提供理論依據。第二個相關領域是基于社會生態學理論(Social ecological system,SES)建立的關于社會生態系統彈性的一般理論[6],并且已經廣泛應用于社會系統各個領域,如物流、組織等方面,并形成第三種相關理論,即供應鏈管理理論(Supply chain management,SCM),對推動供應鏈的彈性研究起到了較大的貢獻。供應鏈管理與價值鏈研究相關文獻本質上關注的對象一致,但它們二者都忽視了環境和其他可持續性發展的問題。

本研究的目的是將這三種研究流中的相關知識聯系起來,以便為理解、評估和構建彈性農業價值鏈提供一個分析框架,主要從3方面分析:①界定彈性農業價值鏈的概念;②將供應鏈管理和生態學相關研究結果轉化為識別和描述價值鏈彈性的原則;③集成彈性聯盟評估框架和價值鏈分析技術,構建彈性農業價值鏈評估方法,并選用案例分析概念框架的可行性。彈性農業價值鏈的重要作用:一是保證農戶、家庭農場和農業企業等經營主體進入市場,促進農民就業和提升收入水平。二是可以使消費者在面對沖擊時能持續不斷地獲得所需的多樣化農產品,對既獲得收入又獲取所需食物的農戶來說更為重要。三是通過構建已有系統的并行系統可以優化農業系統的成本-效益關系,促進農業可持續發展。

1 ?文獻綜述與彈性農業價值鏈概念模型

對彈性農業價值鏈的內涵并沒有形成統一的認識,學者們從不同角度做了不同的界定。

Walker等[7]定義彈性為系統在經歷變化時仍能應對干擾、快速重組并能保持原來的功能、結構、認知、反饋的能力。Darnhofer等[8]從生態學角度界定彈性為獨立的、復雜的社會生態系統的一部分。社會生態系統是互相依存、共同演化的,分析社會生態系統的不同層次之間的“混沌”關系,對理解彈性非常關鍵。混沌理論認為系統間的要素會相互影響,因此既可以由頂層自上而下進行,也可以由基層由下而上進行有效控制。Walker等[7]和 Folke等[9]界定彈性為三種能力:應變性,在保持現有職能和結構的同時緩沖系統性沖擊的能力;適應性,通過更新、重組和在現行制度內學習來應對不確定性和意外挑戰的能力;可轉換性,根植于系統內顛覆性變化的創新能力。這三種能力說明為了保持系統動態穩定,需要有多種措施聯動。并辨析了“彈性系統”概念的一些相互矛盾的方面,解釋了其中一個或多個方面可能占主導地位并產生負面影響的情況。基于此,一個有彈性的系統應該能夠體現三種能力,并實現任何一個被認為是最合適的能力。從社會生態學角度界定彈性為關注反饋、非線性、不可預測性、周期變化、應對干擾事件和帶來機會的適應性再學習的嵌套社會生態系統的一部分,并強調識別和發展社區優勢,通過機構和自組織方式,關注人與人之間的聯系、價值觀、知識和學習、社會網絡、協作治理、經濟發展、基礎設施、領導能力和前景等[8]。

把彈性概念延伸應用到農村和農業系統,并評估其可能產生的影響,需要從多個角度衡量,可以是不同的領域比如一個家庭農場或者一個區域,也可以是不同時間段。面對不斷變化的農業和鄉村系統,保持彈性需要思考變化中應該保留什么和為什么應該保留。Mcintosh等[10]認為彈性鄉村可以應對鄉村衰落,根據是農村居民能夠改變行為適應環境,不斷改善生活福利水平,而不受外部經濟和社會環境的約束。彈性農業價值鏈可以概念化為一個復雜的社會-生態系統,包含了多種復雜的環境、社會、政治和經濟等因素,并在不同的空間、時間和體制中對可用性、可獲取性和可利用性資源進行權衡[11]。

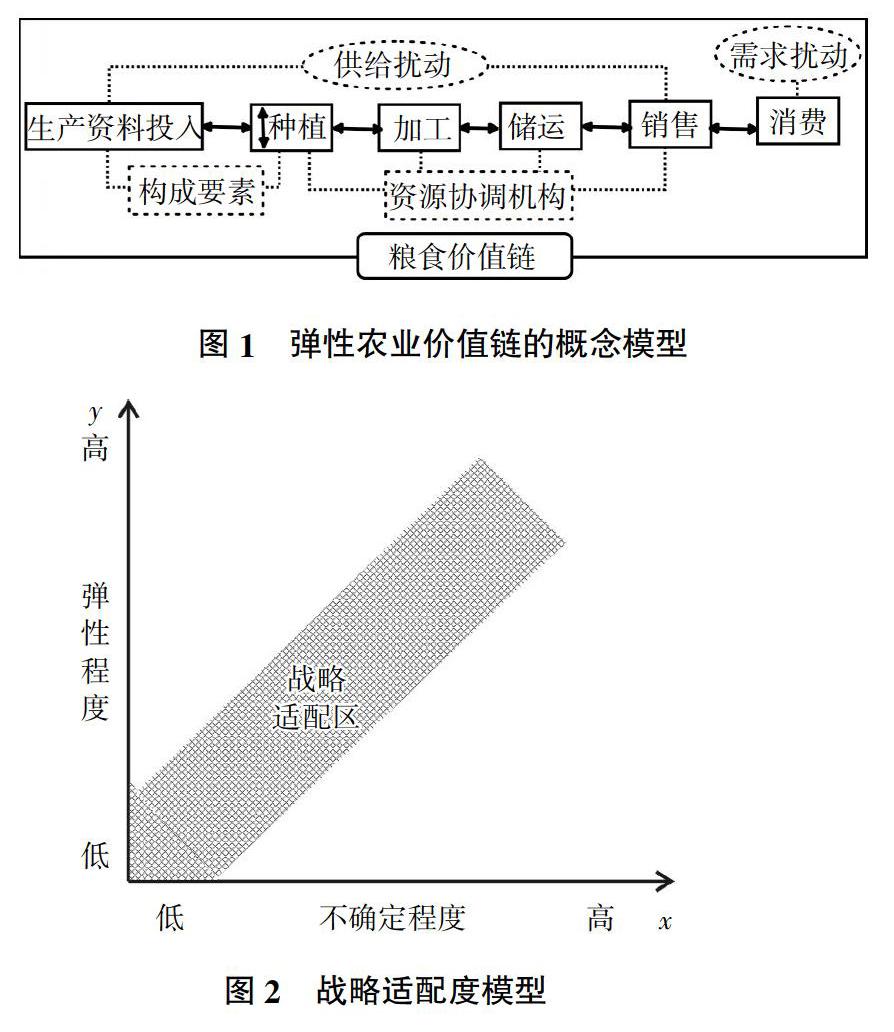

本文在社會生態學理論基礎上界定彈性農業價值鏈,是指面臨供求擾動能通過意外賠償、臨時應對和快速恢復等方式持續不斷地保障糧食安全和其他服務,快速從沖擊中修復,靈活調整以適應不斷變化的環境的所有價值創造活動及連接機構。價值鏈體系包括在更廣泛的食品系統中,它包括其他耦合系統(如其他價值鏈),以及與給定價值鏈相互作用的系統。農業價值鏈體系有兩個層次:第一層為價值鏈構成要素,包括家庭農場和農業企業用于生產和市場交易的資源。農業企業的資源包括物質、財務、人力資本以及進行復雜生產和運營的能力。第二層是資源協調機構,包括水平協調結構,主要協調價值鏈中不規范的特定部門內的活動,比如農業中介組織[12]。也包括垂直協調機構,主要協調價值鏈上跨部門之間的活動,比如農業企業之間的雙邊合作,甚至更廣泛的協調一個價值鏈中多個節點的活動,比如價值鏈參與者理事會或商業協會等[13]。圖1是彈性農業價值鏈的概念模型(以糧食為例)。

2 ?構建彈性農業價值鏈

2.1 ?構成要素的彈性

SES文獻中三條原則適用于增強系統構成要素的彈性[1]。首先,保持系統要素的多樣性和冗余性,例如在奶制品價值鏈中保持多種類型的奶農、加工商或分銷商,或將多個加工乳制品生產線商業化,儲備可能遇到干擾時的替代品。第二,保障組成要素之間的密切關聯并減少干擾因素的傳播。如,基礎設施之間的連通,像互聯網與道路狀況的通連,促進了信息和貨物流動;建立質量可追蹤系統,可以快速識別質量問題并限制其蔓延。第三,識別和管理有相互作用的關鍵要素以及時調整農業價值鏈的配置,這需要在前面二個原則的基礎上,因為配置取決于系統要素正在經歷的變化狀況。以牛奶價值鏈為例,配置牛奶價值鏈需要清楚牛奶產量是增加、減少還是穩定。

SCM文獻中確定價值鏈構成要素的彈性原則有兩個:第一種是保持要素的靈活性,促使其以最少的時間和精力對不同要素進行調整。靈活性可以與多樣性原則聯系起來,因為它是在價值鏈行為者依賴人力資源、產品、供應商和買方以及收入來源的多樣化組合時創造的。通過多樣性也可以實現靈活性。當企業在空間規模、生產系統、能力和技能以及其他特征上存在差異時,多樣性對價值鏈彈性的貢獻最大。因此,可以建立一個供應基地,供應基地的規模和區域位置可以多樣化。第二種原則是保持一定的價值鏈冗余,這和SES文獻相吻合。例如,維持原料牛奶和成品的安全庫存、現金儲備、多個供應商或多余的生產和運輸能力。冗余觀點認為每個環節由多個相互競爭的主體組成的價值鏈具有更強的彈性[14]。此外,SCM觀點認為短鏈與服務的連接不如長價值鏈。Hauenstein[15]明確將價值鏈上行為主體之間的連通性作為一個彈性的屬性,Smith等[16]假設長而復雜的價值鏈高連通性降低了彈性,反過來高連通性則以獲得更好的服務形式(如物流、通訊等)增強彈性。還有兩個與之相關的SCM原則。首先是保持所有鏈節點和鏈路的結構、功能和周圍環境與時變化,比如確立預警指標,也可以通過與供應商和客戶共享信息而提升敏捷性,比如建立農業市場信息管理系統和預警機制。第二個相關的原則是遇到干擾時的響應速度。及時識別干擾和及時中斷生產,這對于最大限度減少損失尤為重要。然而,管理變量和反饋不僅僅需要在價格波動和災害發生時做出反應,也很可能需要監測社會和環境的變化,而價格和市場等信息系統通常包含其他指標中不包括的因素。因此,彈性價值鏈可能需要建立包含這些因素的系統,這是一個潛在的高投入過程[17]。

2.2 ?協調機構的彈性

基于社會生態學的觀點,與管理和協調機構彈性相關的原則有四種。第一個原則是培養機構對復雜性和適應性考慮的系統思維能力。例如,乳制品價值鏈中的系統思維會考慮工業化的影響(塑料包裝對當地環境和牲畜飼養的影響)、全球溫室氣體排放以及奶制品行業對氣候變化反應的脆弱性。第二個原則是鼓勵適應性學習、協作學習和多領域的系統學習,這可以幫助決策、改變、感知、規范和激勵集體行動[18]。乳品合作社的成功表明可以在當地進行適應性學習,面臨的挑戰是更大范圍的適應性學習。第三是促進利益相關方的參與,可以提高系統治理的合法性,加強信息收集效率并優化決策,尤指應對變化的決策[15]。例如,在乳制品行業,使農民參與決策過程對于其在畜牧管理中獲得傳統的隱性知識和技術至關重要。第四個原則是促進多中心治理,其中有多個相互作用的自治機構,在特定的政策領域和地理環境中制定和執行規則。對于乳制品而言,多中心治理的組成部分包括農業合作社和小農戶,或區域級、國家級的協會及合作社、生產性服務提供者與農產品加工者之間貿易的垂直價值鏈上的組織。然而,多中心治理增強彈性的一個必要條件是,其治理主體必須以某種方式有效協調,使其可以跨職能工作[11]。

供應鏈管理文獻中的幾個原則與擴大參與和促進多中心治理有關。第一項原則是與其他合作者(通過貿易網絡和適當多樣化的合同協議)、與政府機構(通過公私伙伴關系)進行合作,甚至通過行業或價值鏈協會與競爭對手聯系,在干擾產生之前和期間與政府和援助機構很好地協調,因為這些部門傳統上彼此不太了解。協調活動可能包括將易受影響的價值鏈中主體與社會保護聯系起來(例如糧食保險)以維持價值鏈的運作。價值鏈還可以倡導將其納入應急規劃和方案(例如,通過當地糧食援助采購或購買糧食憑證),并簽訂發展能力和議定書,以確保有效執行。然而,參與意味著深入合作,并要求更公平地參與價值鏈活動[19]。供應鏈管理的另外兩個相關原則是發展信任(社會信任)關系、與其他行為者共享信息(如通信協議和應急計劃)。

其他幾項供應鏈管理原則與價值鏈相關機構的動態有關,與促進系統思維和鼓勵制度學習的SES原則相一致。第一個特點是創造了一種彈性文化,發展了對鏈結構的認識,承認了不確定性,包含了抗干擾能力建設標準。這必須源于管理者領導,并在員工的培訓和教育中付諸實施(例如,處理跨職能團隊中的不確定性)[1]。彈性文化的關鍵是創新,它支持不斷學習,需要參與性決策,并需要資源承諾。

2.3 ?彈性原則的適用性

在農業價值鏈中應用彈性建設原則有三個關鍵問題。第一個問題是,對某一價值鏈而言,彈性的程度多少是合適的。一方面,價值鏈中的彈性建設應該對經濟績效產生積極的影響。例如,提高市場信息的流入和交換的效率(即提高連通性)可以改善乳品價值鏈中企業之間的縱向經濟協調。在諸如酸奶、奶酪或滅菌奶等產品的設計、研究、開發中可能會發現新興細分市場的需求。從尋求建立競爭優勢的角度來看,經濟學理論指出了三條潛在的途徑,通過這些途徑,增強彈性可以促進盈利能力。第一,當彈性增強了價值鏈在不確定環境中承受和運作的能力時,它就能通過提供多樣化產品來抓住創業機會,滿足未被滿足的需求。第二,彈性是企業或價值鏈發展的獨特能力,它提高消費者的邊際福利,它可以成為既定市場中競爭優勢的源泉。第三,通過彈性價值鏈能夠為不確定性做好準備并減輕其影響,可以降低交易成本和價值鏈內機會主義的風險。前兩條路徑表明,彈性本身可能是農業價值鏈向其客戶提供的基本服務之一,通過增加銷售、市場份額和價格溢價促進農業發展。第三條途徑將通過降低成本來提高業績。另外,還可以從經濟角度度量彈性程度。一方面,提高彈性的成本(由于對新系統的投資、培訓、維持儲備等)可能會降低經濟效益。因為,在既定的市場價格和現有技術條件下生產和分配不是在最低成本的條件下,通常還會通過市場交易轉嫁到消費品價格上,導致高于市場均價的價格。實施多樣性和冗余原則可能會增加與規模經濟相關的產品的相對成本,這會導致企業維持多個不同的生產工廠,以取代大型工廠(或維持不互補的業務)。同樣,在采購和分配環節中使用冗余可能會增加與供應商和買方進行交易的固定成本,并可能使管理食物浪費的任務復雜化[19]。

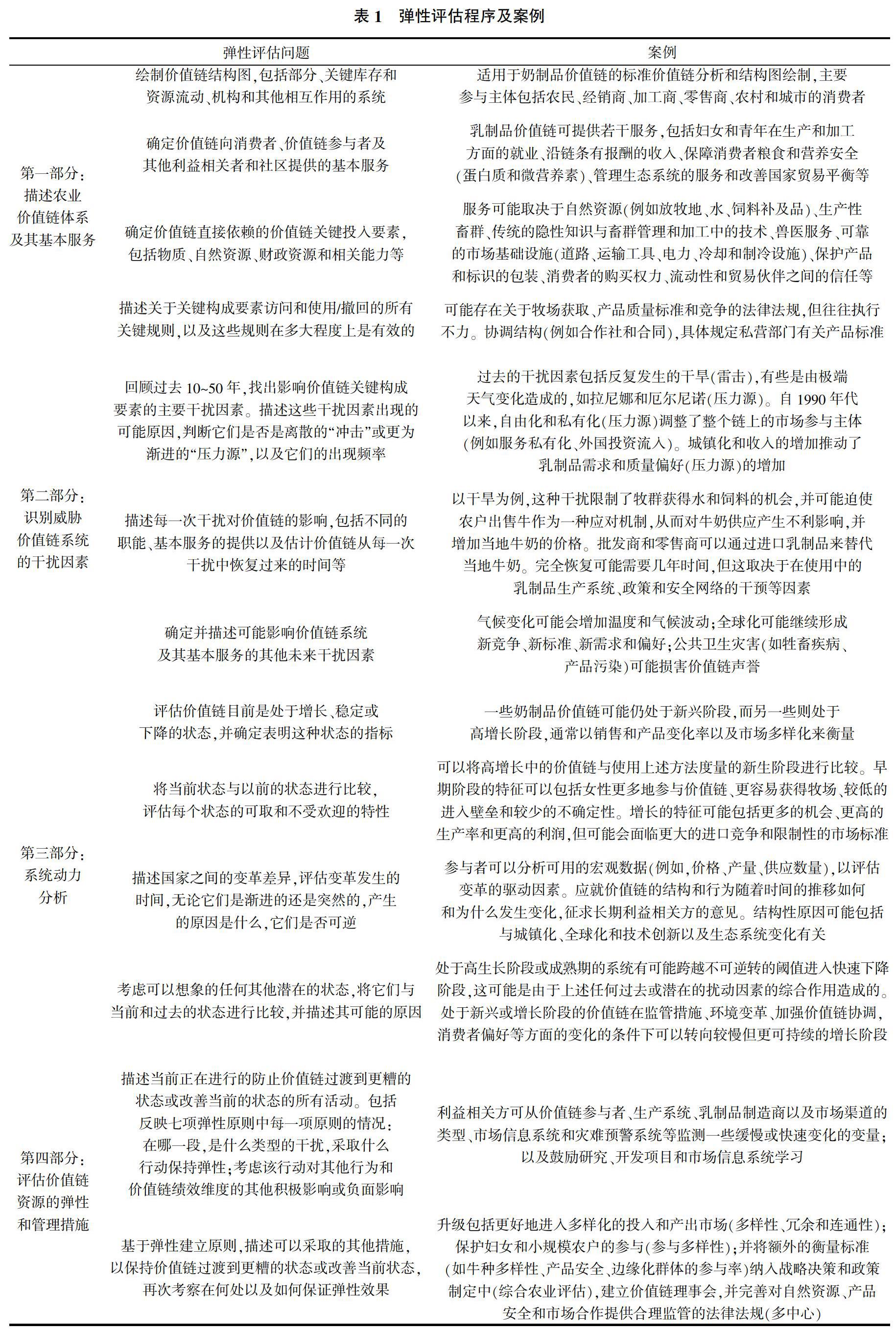

Chopra等[20]提出的戰略適配概念有助于評估農業價值鏈應有的彈性程度。戰略適配是價值鏈與其易受影響的供需不確定性相一致的能力(他們將其概括為“響應能力”)。圖2反映了基于戰略適配概念的彈性程度的確定方法。x軸代表需求和供應不確定性的程度,可以描述一個價值鏈及其基本狀況。y軸代表價值鏈所能提供的彈性能力值。戰略適配區確定了其他條件不變的情況下不確定性與所需彈性之間的積極關系。在需求相對確定、供應擾動較少的靜態情況下,不需要多少彈性,價值鏈可以側重于經濟效益。然而,隨著不確定性的增加,所有其他因素都保持不變的條件下,價值鏈應具有更大的彈性,以應對潛在的干擾。即使在進行增強彈性能力的投資之前,由于現有的特性(如商品的抗旱性),特定商品的價值鏈在生產中或低水平的分配中可能已經具有卓越的抗災能力。這樣的鏈可以在更多的時間內有效工作。在戰略適配區之外運作的價值鏈在彈性方面不會有最佳表現。如果鏈位于戰略適配區的東南方向,則投資不足,因此沒有準備好應對干擾。另一方面,在戰略適配區的西北部再增加彈性投資則會出現過度的情況[1]。

第二個問題涉及哪種原則是最適合于建立一個給定水平的彈性。彈性建設原則高度互相依存。一方面,一些原則相互補充,在某種意義上說,一個原則的有效性可能由于另一個原則的存在而增加。例如,價值鏈有效學習和創新的努力可能受到其他因素的推動,包括各種企業和農業經營主體在鏈內的參與,這些行為主體彼此之間以及與鏈外其他相關方的連通性以及多中心治理等。另一方面,一種原則可能會抵消另一種原則,或一個原則的存在可能降低另一個原則的有效性,例如,價值鏈中的多樣性實際上可能導致頻繁的沖突和實際參與的減少。

第三個關鍵問題是,在價值鏈中應在何處使用這些原則。一個價值鏈可以通過不同的方式達到整個鏈所期望的抗干擾水平。例如,對一種農產品的超額倉儲和庫存過剩的投資是一種冗余措施,可能落在農戶或基層農業組織或加工商身上。價值鏈中彈性程度和責任的最佳分配應以每一部分相對于所涉原則的相對優勢為基礎。例如,如果農戶能夠以比其他組織更低的成本處理過剩的庫存,則是實施此措施的理想主體。需要注意的是,應以協調的方式分配彈性,以便在合作伙伴之間分享其成本和收益[20]。

3 ?彈性農業評估程序與案例

為了更好地將上述概念和原則付諸實施,開發出一種可供價值鏈參與者及其合作伙伴用于評估彈性能力的方法。在彈性聯盟(2010)“社會-生態系統彈性能力評估”基礎上改進提出評估框架[21]。結合奶制品價值鏈說明評估方法的假設應用條件。

3.1 ?評估與測量

已經開發的多個工具來評估不同系統的彈性能力,每個工具通常遵循兩種互補的原則之一。衡量方法旨在“以嚴格和可重復的方式捕捉和量化彈性”,這對決策特別有用。只有當評估方法完全建立在理論基礎上并且經過充分的測試時,評估方法才最有效。要建立這樣的理論,不僅需要對復雜的系統動力進行深入的定性分析,而且需要參與者運用彈性思維進行管理。在評估過程中,利益相關方可能會接受訪談調查,但通常不參與分析過程。與決策者相比,利益相關者也可能有不同甚至相互矛盾的觀點。

Quinlan等[22]提出了一種參與辦法,以形成對系統動態的共同理解,共同確定不確定性、識別彈性建設機會和替代戰略。這種方法與經常用于價值鏈分析的參與性方法是一致的。通過這種評估方法不僅能夠有效地理解系統的彈性,而且還可以通過廣泛參與建立彈性機構,開發復雜適應性系統的思考和學習能力,并為多中心治理奠定基礎。重要的是,這種方法并不忽視衡量標準,而且為參與者提供了機會,使他們能夠制定適合具體情況的指標,并對這些指標進行監測。事實上,開發可用于監控關鍵變量、彈性產出和彈性效應的定量評估方法對于有效管理和治理至關重要。

3.2 ?參與評估的范圍

參與評估的范圍取決于不同的情況。價值鏈的長短[16]和價值鏈中公司規模對彈性不會有影響,相反,彈性與任何具有基本服務的、容易受到供需不確定性影響的因素都相關。參與范圍評估至少應包括單一市場的兩個部分。Wane等[23]描述了一家名為LLDB的乳制品公司,該公司與塞內加爾北部的800名農民密切合作,公司為農民提供動物飼料、技術支持等服務,以獲取高質量牛奶的穩定供應。狹義上講,這兩個價值鏈主體需要參與評估。廣義上說,評估范圍可以包括來自多個部門和多個市場渠道的代表。如,對LLDB的市場渠道進行更加全面的評估不僅需要該公司及農戶的參與,飼料供應商、獸醫服務供應商、主要經銷商等也應該參與進來。更廣泛評估還需要考慮多個細分市場渠道。在可能的情況下,參與方也可以包括決策者、消費者團體和合作伙伴。這種更廣泛的范圍更符合傳統的價值鏈分析,更適合于大規模的、具有共性的可持續發展問題。然而,在許多情況下,要獲得廣泛的支持和參與評估會很困難,而且在核心公司或政府利益攸關方完全落后的情況下就更困難。

廣泛的評估可以由價值鏈參與委員會(也稱為分部門、工業或產品委員會或行業間委員會)帶領。在許多國家,這些機構的組織是為了聯合分析、集體解決問題,以及針對個體參與者不能自己解決的威脅和機會進行傳播,這些委員會的優勢在于,它們可以收集廣泛分散在價值鏈成員之間的信息,并協調利益沖突。例如,Shepherd 等[24]描述的馬里牲畜行業(FEBEVIM)由農戶代表、經銷商和加工商等270個協會和公司組成,他們向成員提供組織和生產能力建設、市場信息、政策宣傳和談判等服務。

3.3 ?評估程序

表1列示了彈性評估的程序及相關案例。評估程序與典型價值鏈分析的主要步驟相似,包括價值鏈繪制和背景分析(第一和第三部分)、約束分析(第二部分)和確定彈性升級的備選方案(第四部分)[25]。然而,彈性評估方法特別側重業績層面的彈性,其目的是加強而不是取代標準價值鏈分析。例如,第二部分不是確定對價值鏈構成挑戰的已知和當前的約束性因素,而是設法查明過去和潛在的可能威脅價值鏈可持續性的干擾因素。同樣,第三部分試圖描述價值鏈的過去和潛在狀態,從而從一個更縱向的角度來看待價值鏈,而不是一個典型的價值鏈分析。最后,在第四部分中考慮的價值鏈升級集中于七種彈性構建原則的應用,升級方案一般可分為以下幾類:提高運營效率;增加業務量;加強產品、服務和市場的多樣化;進行鏈內的職能轉變或改進鏈的協調。而典型的價值鏈升級分析通常集中增加經濟價值和盈利能力的選擇上。

總的來說,評估程序幫助參與者開發一個漸進和迭代方式進行的評估系統。每個部分都是為建立和整合從前幾個部分產生的信息而設計。在每個部分結束后,參與者必須總結所生成的信息,考慮這些信息是添加、修改還是細化以前部分中生成的信息。

此外,在整個評估過程中,“通過確定關鍵價值鏈使復雜的價值鏈清晰化對理清評估結果、后續行動以及投資都至關重要[21]。評估可能在為期一天的研討會期間實施。為了最大限度地利用這一時間,講習班的籌備過程應包括從現有價值鏈和部門分析、市場研究等來源收集和整理背景資料,并訪談重要的信息提供者。

第一步是繪制彈性價值鏈系統的結構圖,側重于了解人們希望的彈性價值鏈的形態,參與者定義和描述價值鏈系統的邊界、服務以及關鍵要素構成和協調機構。結構圖中必須包括的部分是價值鏈要素組成部分、庫存和資源流動(例如投入、信息、產品、資金)、機構和重要的相互作用的嵌套系統(例如河流系統、其他相互競爭的價值鏈、更廣泛的糧食系統等)[25]。其次,與會者確定并描述價值鏈產生的基本服務。這種識別應該包括適銷對路的產品和服務,特別是滿足特定顧客需求的、構成價值鏈比較優勢及其經濟可持續性的基本屬性。然而,與會者還應考慮價值鏈在特定人群中的糧食安全方面發揮更廣泛的作用,并確定提供的其他相關服務(例如就業、對其他價值鏈的乘數效應等)。參與者應設法確定這些價值鏈服務中最基本服務的優先次序,以便集中于第二部分和第三部分的分析,并確保在第二部分和第三部分中確定價值鏈升級給第四部分提供充分的理由。最后,參與者識別提供服務所必需的價值鏈系統資源以及管理它們的規則。資源和規則可以突出前面提到的要素組成和協調機構,或者引入新的要素和協調機構。

第二部分和第三部分的主要目的是提高對擾動因素的認識。在第二部分中,與會者確定并描述威脅價值鏈系統基本服務的主要供需擾動類型,并探討其原因和影響。該部分主要基于社會生態學理論。參與者要做到這一點,首先要分析過去10~50年里發生的實際擾動因素,然后預測未來可能發生的其他干擾因素。第三部分將自適應循環模型應用于價值鏈以評估系統動態。與第二部分一樣,參與者首先考慮過去的價值鏈配置,然后再預測更好或更糟狀態。參與者分析驅動配置狀態之間轉換的變量和閾值。第四部分著重討論如何建立彈性價值鏈服務應對擾動因素的威脅。首先,與會者確定并描述已經被用來解決干擾的增強彈性的原則,并分析它們對彈性和其他方面的影響。其次,參加者考慮可以實施其他增強彈性的價值鏈升級措施。對于每一種升級方案,參與者應徹底評估對價值鏈績效的其他方面的影響、潛在的協同作用以及互抵關系,哪些價值鏈利益相關方最有能力實施這些升級,以及如何以公平的方式分享成本和收益。

如前所述,建立適當的彈性水平有時需要價值鏈進行重大的資本投資或結構變化,從而增加其產品和服務的單位成本。價值鏈利益攸關方應嚴格評估客戶為增加的彈性價值付費的意愿。在市場尚未準備好彌補這些額外成本的情況下,價值鏈可以考慮制定溝通和營銷策略,以影響更多人對可持續消費的偏好。當彈性產生鏈外的正外部性時,價值鏈參與者也應考慮與其他行業、政府或其他食品系統發展伙伴關系或共同分擔費用。總的來說,評估所得的信息和結果可用作商業戰略的投入,或用于規劃未來的研究,組織更多的利益相關者進行宣傳或申請項目資金。Riisgaard等[26]建議選擇”行動點”,通過這些“行動點”促進變革。評估對時間是敏感的,應該定期重新審視每一個戰略周期或關鍵環境因素的變化。

4 ?小結與討論

本文在社會生態學理論基礎上界定彈性農業價值鏈,是指面臨供求擾動能通過意外賠償、臨時應對和快速恢復等方式持續不斷地保障糧食安全和其他服務,快速從沖擊中修復,靈活調整以適應不斷變化的環境的所有價值創造活動及連接機構。在社會生態學和供應鏈理論基礎上提出在農業價值鏈的資源、能力和機構中應用的七項增強彈性的原則,同時關注在其他績效方面可能具有的潛在協同效應和權衡關系。每項原則的操作性、其建立彈性的有效性以及其更廣泛的影響都將高度取決于商品、環境等面臨的擾動因素,這些問題的研究還不足。然而,這些研究上的不足并不妨礙單個價值鏈參與者解決這些問題并評估具體情況的彈性。最后以一種農產品為例引出一個可以被廣泛應用的價值鏈彈性評估方法的理論框架。

參考文獻:

[1] BIGGS R,SCHL?譈TER M,SCHOON M L. Principles for building resilience:Sustaining ecosystem services in social-ecological systems[M].Cambridge,UK:Cambridge university press,2015.

[2] 劉 ?丹,華 ?晨.彈性概念的演化及對城市規劃創新的啟示[J].城市發展研究,2014,21(11):111-117.

[3] 開燕華,王 ?霞.彈性城市指向下的都市農業多功能動態評價-基于上海市1993~2014年的實證[J].經濟體制改革,2017(1):81-88.

[4] ASHKENAZY A,CHEBACH T C,KNICKEL K,et al.Operationalising resilience in farms and rural regions-findings from fourteen case studies[J].Journal of rural studies,2018(59):211-221.

[5] 邁克爾·波特.競爭優勢[M].陳小悅譯.北京:華夏出版社,2005.

[6] BOLWIG S,PONTE S,DU TOIT A,RIISGAARD L,et al. Integrating poverty and environmental concerns into value-chain analysis:A conceptual framework[J].Dev Policy Rev,2010(28):173-194.

[7] WALKER B,HOLLING C S,CARPENTER S R,et al. Resilience,adaptability and transformability in socialeecological systems[J].Ecol Soc,2004,9(2):5.

[8] DARNHOFER I,LAMINE C,KNICKEL K,et al.Rethinking-rethinking the links between farm modernisation,rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources[J].Journal of rural studies,2018,59:194-196.

[9] FOLKE C,CARPENTER S R,WALKER B,et al. Resilience thinking:Integrating resilience,adaptability and transformability[J].Ecology&Society,2010,15(4):299-305.

[10] MCINTOSH A,SORENSEN T,STAYNER R,et al. Resilience in rural communities:Literature review development corporation[J].Social problems,2008: 48.

[11] ERICKSEN P J. What is the vulnerability of a food system to global environmental change[J].Ecol Soc,2008,13:14.

[12] VROEGINDEWEY R,THERIAULT V,STAATZ J. Coordinating cereal farmers and buyers:Evidence from Mali[J].Journal of agribusiness in developing and emerging economies,2018,8(2):234-255.

[13] STAATZ J,RICKS D,TRIJP H V,et al. Value chain participant councils:A tool for improved market coordination and broad-based growth.[J].2010:97-102.

[14] IRWIN B,CAMPBELL R.Market systems for resilience[M].Washington D C,USA:Agency for international development,2015.

[15] HAUENSTEIN S. Assessing the resilience of the tef-value chain in ethiopia;swiss federal institute of technology zurich,eth,department of environmental systems science,and chair of sustainable agro-ecosystems[M].Zurich,Switzerland,2015.

[16] SMITH K,LAWRENCE G,MACMAHON A,et al. The Resilience of long and short food chains:A case study of flooding in Queensland, Australia[J].Agric Hum,2016,33:45-60.

[17] TUKAMUHABWA B R,STEVENSON M,BUSBY J,et al. Supply chain resilience:Definition,review and theoretical foundations for further study[J].Int ?J. Prod Res.2015,53:5592-5623.

[18] JOERIN J,HAUENSTIEN S,DAWOE E,et al. Assessing and enhancing the resilience of the tef and cocoa value chains in ethiopiaandghana[DB/OL].http://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/worldfoodsystemcenter-dam/Symposium/Posters/Joerin_poster.pdf[2018-06-28].

[19] BRANDOW G E. Appraising the economic performance of the food industry [M].USA:Agricultural economics research,1977.

[20] CHOPRA S,MEINDL P. Supply chain management:Strategy,planning,and operation,6th ed[M].Harlow,UK:Pearson education limited,2016.

[21] WALKER B,GUNDERSON L,QUINLAN A,et al.Assessing resilience in social-ecological systems:Workbook for practitioners,Version 2.0[M].Resilience Alliance,2010.

[22] QUINLAN A E,BERBES-BLAZQUEZ M,HAIDER L J,et al. Measuring and assessing resilience:Broadening understanding through multiple disciplinary perspectives[J].Journal of applied ecology,2016,53(3):677-687.

[23] WANE A,CADILHON J J,YAUCK M. Socioeconomic impacts of innovative dairy supply chain practices-the case of the laiterie du berger in the senegalese sahel[J].International food & agribusiness management association,2017,20(4):1-21.

[24] SHEPHERD A W,CADILHON J,GáLVEZ E. Commodity associations:a tool for supply chain development[J].Agricultural management marketing & finance occasional paper,2009:24.

[25] TRIENEKENS J H. Agricultural value chains in developing countries:A framework for analysis. Int[J].Food Agribus Manag Rev,2011,14:51-83.

[26] RIISGAARD L,BOLWIG S,PONTE S,et al. Integrating poverty and environmental concerns into value-chain analysis:A strategic framework and practical guide[J].Development policy review,2010,28(2):173-194.