央地關系視角下的土地財政問題

楊娟 蔣婕 和靜蓉 張一永

摘要: 分稅制改革以來,地方政府因自有財力不足而過度依賴土地財政為城市化和經濟發展提供資金支持,導致房地產市場非理性發展、加劇地方債務規模持續擴張。本文以央地關系為地方政府財力問題研究的邏輯起點,重點關注地方自有財力中的土地財政部分。在查閱相關文獻并進行實地調研的基礎上,圍繞建立權責明晰、區域均衡的央地財政關系進行探究,以地方財力可持續發展路徑為抓手,進一步思考地方政府如何應對土地財政帶來的問題,并提出可行性建議。

關鍵詞: 央地關系 土地財政 財權與事權 地方財力

一、土地財政概述

(一)土地財政的相關概念

本文所指的土地財政為廣義概念:地方政府通過土地運作所獲得的財政收入,除土地出讓金收入和與土地相關的稅收外還包括地方政府通過土地融資等方式獲取的財政收入。我國的土地財政以特有的土地制度為支撐,是地方政府的可支配財力及其融資活動高度依賴土地運作的一種財政發展模式,是土地、財政和金融三種制度共同作用的結果(劉立峰,2014)。

(二)我國土地財政的概況

上世紀90年代以來,我國推進分稅制、金融銀行業和國有企業等領域的改革,使得各類資源集中于中央政府。中央嘗試用轉移支付、地方債來緩解地方財力拮據問題,但由于兩者均不完善,無法彌補地方收支缺口。加之地方在城市化發展進程中的支出需求日益加大,運作土地以補充地方財力的模式有土地制度保障其可行性和可觀的收益性,成為了地方政府必然的選擇。地方政府對土地財政的依賴程度不斷加深,使土地財政的風險隨之上升,加之土地財政自身的不可持續性和地方政府粗放經營,導致這種發展模式從長期來看難以為繼,土地財政面臨轉型。

二、土地財政的成因分析

(一)央地關系改革是土地財政形成的根源

1994年我國實行分稅制改革,將預算內收入集中到中央,同時啟動銀行業改革和國有企業戰略重組,將大型商業銀行作為中央調節宏觀經濟的工具,地方商業銀行作為提供地方信貸資金的來源;央企和地企以稅收形式分別將利潤按比例上繳給中央和地方。一系列改革構建了央地關系的新框架,使得稅收、金融、國企等資源在中央與地方重新配置,在中央資源優勢進一步強化的同時,地方財力不足的問題逐漸凸顯。

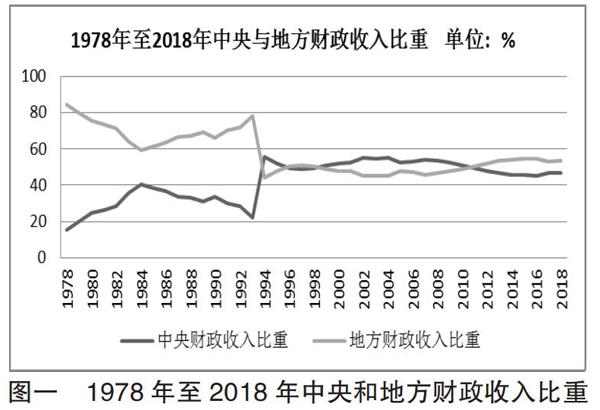

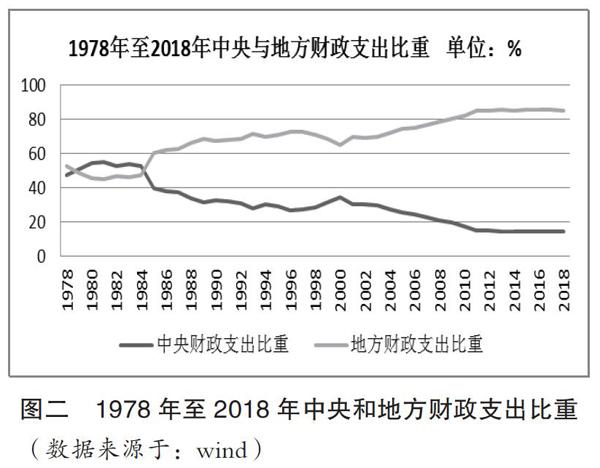

1.分稅制改革后,中央和地方政府的財權與事權不匹配,地方財力不足。一是地方政府財權上移,財力薄弱。主要體現在中央的稅收資源優于地方:中央不僅擁有增值稅、消費稅、所得稅等易征收、稅源穩定的主體稅種,還擁有稅收立法權、稅率調整權和減免權等稅權,掌握預算內收入的主導權。而地方稅分散、總量小、難征收,地方自有財力不足,難以利用稅收杠桿發展當地經濟。二是中央政府事權下移,地方政府負擔過重。地方政府不僅要承擔維護國家利益、平衡經濟總量和統一全國市場等本應由中央政府管理的宏觀事務,還需承擔地方日益龐大的政府機構運轉、政績考核、民生事務和基礎設施建設等拉動地方經濟增長的微觀事務。加之中央和地方共同承擔社會保障、公共衛生、義務教育等事項的支出責任重疊,導致越位與缺位同時存在。1994年分稅制后中央政府上收財權,下移事權;地方政府收入比重顯著下降,支出比重大幅上升,央地財權與事權的不匹配程度呈日益擴大趨勢(參見圖一、圖二)。截至2018年,中央一般公共預算支出3.2萬億元,地方一般公共預算支出18.8萬億元。中央與地方政財政支出占比分別為14.81%和85.19%;財政收入占比分別為46.6%和53.4%,央地財權與事權矛盾凸顯。

2.轉移支付體系不健全,地方發債融資效果未達到預期,難以填補地方收支缺口。一是轉移支付體系不健全,省以下轉移支付問題尤為突出。我國轉移支付制度缺乏法律規范,不成體系,一般性轉移支付占比低、種類多,均等化功能弱;專項性轉移支付資金使用不規范、缺乏統一監管,造成資金使用主觀性強、透明度低,存在部分專項資金與項目錯配、資金到位不及時或閑置的情況。此外,存在對省以下政府的資金劃撥力度不足、橫向轉移支付制度缺失等問題,如:在跨省江河流域生態補償橫向轉移機制方面,目前僅有皖浙新安江流域、云貴川赤水河流域等少數試點。二是地方發債融資效果未達到預期。一方面,地方政府沒有發債自主權,也不能向銀行融資。1994年通過的《預算法》規定地方政府不得發行債券,1996年《貸款通則》規定政府不具備合法貸款主體資格。另一方面,1996年國務院《關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知》明確要求地方投資經營性項目必須配套一定比例的資本金;1997年亞洲金融危機爆發后,地方旺盛的投資需求與薄弱的自有財力之間的矛盾顯現。2008年次貸危機后保增長、穩就業的資金壓力促使地方政府通過平臺公司進行融資,用以刺激經濟,致使地方債務規模快速擴張,債臺高筑。中央政府為化解地方高額債務帶來的一系列風險,先后出臺了剝離平臺土地儲備功能(國土資發[2012]162號)、加強政府性債務管理(國發[2014]43號)、規范地方政府舉債融資行為(財預[2017]50號)等文件,強化對地方融資渠道的約束力度。中央在防范地方債務風險的同時也試圖為地方建立新的借款機制,卻收效甚微。2015年實施的新《預算法》允許地方政府發行政府債券,但由于市縣級政府發債需經上級層層審批,且每年經過批準的地方政府債券融資額度較小,難以填補地方政府巨大的收支缺口,央地博弈加劇。

(二)土地所有權、使用權制度和土地收入的歸屬是土地財政形成的基礎

上世紀80年代以來,我國國有土地的所有權和使用權分離,國家保留土地所有權、出讓土地使用權為土地進入交易市場創造條件;城市土地國有化和農村土地集體化為政府壟斷土地一級市場創造條件。2006年國家出臺規范土地出讓金收支管理的(國辦發[2006]100號)文件,要求通過“招拍掛”、協議等方式有償、有期限地出讓國有土地使用權。2007年至今的全面“收支兩條線”管理,使土地出讓收入全部繳入地方國庫,支出一律通過地方政府基金預算從土地出讓收入中予以安排。國家保留土地所有權、有償出讓土地使用權且將土地收入劃歸為地方政府收入成為土地財政形成的基礎。

(三)房地產業的興起、城市化進程的推進加速了土地財政發展

1998年,我國實行住房制度改革,房地產業在2003年被確立為拉動經濟發展的支柱產業。房地產業的迅速發展及土地“招拍掛”制度的創新,加快了土地和房地產價格上漲,土地資源作為優質擔保品的價值也逐漸顯現。同時,隨著我國城市化進城不斷加快,城市基礎設施建設、公共服務投入需求也相應加大,地方政府支出壓力加劇。在資金融通和城市建設的壓力下,土地財政以其穩定、可觀的收益為城市化發展提供了資金來源。

三、土地財政的發展及影響

(一)土地財政的發展

1.地方政府涉及土地的相關收入不斷增長。一是通過“招拍掛”方式出讓土地使得商住用地土地溢價率高居不下。各線城市在2013年至2018年間,住宅用地溢價率較高,尤其在2016年達到峰值,一、二線城市住宅溢價率均超過60%,商服用地溢價率均超過16%(參見圖三、圖四)。土地溢價率高居不下,拍賣市場“地王”頻現,造成拿地成本大大增加,從而推高了房價。如圖五顯示,我國東、中、西部地區①在2013年至2018年期間,商品房售價②呈逐年上漲趨勢,且東部地區因其區位優勢明顯和經濟實力雄厚等因素,房價遠高于中、西部地區。二是土地增值稅、耕地占用稅、房產稅等構成土地財政收入的稅收明顯增加,與土地相關的稅收在1999年至2016年期間增長了近39倍(敬庭如,2017)。三是地方政府依托債務融資平臺,以土地相關收入進行抵押融資,并以土地出讓金作為還款的保證獲取高額的銀行貸款、債務融資。據自然資源部2017年督查公告顯示:全年共21個省份涉及違規抵押土地融資,抵押土地共78.7萬畝,融資金額達4052.99億元。地方政府透支了未來的土地出讓收益,使得地方債務與土地高度關聯。

2.地方政府對土地相關收入的依賴度加深,部分縣域對土地財政的依賴問題凸顯。分稅制改革以來,地方政府承擔了與其財力不匹配的事權。為應對財政壓力、彌補收支缺口,地方政府開始大力經營土地,土地財政由此成為地方政府重要的財源。2012年至2017年,各省(市)土地出讓相關收入③占地方自有財力④的年度平均值均超過20%,接近半數的省份超過40%。土地出讓相關收入對各省(市)的自有財力有很大的影響,其中渝皖瓊蘇四省(市)依賴土地財政的程度最為突出,重慶市土地依賴度最高,達57.26%;依賴度最低的山西省也達到22.62%(參見圖六、表一)。值得關注的是:部分縣域財力結構單一、稅收收入薄弱,對土地財政的依賴問題凸顯。近年來,由于縣鄉機構設置日益龐大,人員供養費用、剛性支出和民生支出日益增加,再加上環保支出和到期債務償還支出壓力堆疊,以及用基建投資拉動經濟增長的內在動力驅動當地土地融資需求擴大。

(二)土地財政的影響

1.土地財政對推動城市化、工業化發展起到積極作用。一是土地財政以其穩定的收益性和融資能力為城市公共服務和基礎設施建設提供資金。1994年我國城市維護建設資金支出為172億元,2016年達到13833億元;1994年我國城市市政公共設施建設固定資產投資僅為451億元,2017年達到19328億元。隨著城市公共服務和基礎設施建設的不斷完善,城市規模也不斷擴大,1994年到2018年我國城鎮化率從30.02%上升到59.58%,與土地相關收入成為推動我國城市化快速發展的重要力量。二是對于工業用地,地方政府采用土地低成本或零成本的方式招商引資,吸引了大量城市投資和工業產業聚集以及勞動力涌入,推動了工業化發展。

2.土地財政對房地產市場、實體經濟健康發展產生不利影響。一是地價推動房價不斷上揚,居民購買剛需性住房壓力大,炒房投機行為蔓草難除,加劇了社會不公。二是房地產相關產業占用大量社會和經濟資源,對其他行業產生擠出效應,實體經濟陷入結構失衡困境。

四、土地財政帶來的問題及隱患

(一)房價隨地價增長而水漲船高,引發過度投機和房地產泡沫等問題

“招拍掛”方式出讓土地使得商住用地土地溢價率高居不下,推動房價持續上漲,且由于居住剛性需求和炒房投機需求并存,“房地產熱”始終得不到有效抑制。房地產依托其長期以來的保值增值屬性,成為企業部門和居民部門投資偏好的集中領域,擠占了其他行業的資金需求,影響了實體經濟的發展,致使房地產泡沫風險聚集。

(二)地方政府抵押土地融資導致地方債務規模持續擴張

地方政府將土地相關收入作為還款來源,依托融資平臺向銀行貸款是其獲得資金的重要途徑。根據圖七顯示,2010年至2014年我國84個重點監測城市土地抵押面積和貸款呈逐年遞增趨勢。反映出地方政府以土地相關收入作為抵押物進行融資,使得地方政府融資平臺債務快速上升。部分地方政府違規增加債務且隱蔽與土地融資相關的債務規模,導致政府隱性債務風險加大。

(三)農村土地產權制度致使農地用途轉型過程增值部分收益分配不公,易引發社會矛盾

城市化擴張產生了大量空間和資金的需求,成為驅使地方政府不斷地大量征收、征占農民集體土地因素之一。地方政府追求短期經濟利益最大化,缺乏對土地合理科學的規劃,造成土地資源粗放利用,征地補償標準提高幅度遠不及地價上漲幅度,導致農民利益受損、失地農民劇增、農村勞動力過度涌入城市等大量社會問題產生。

(四)土地資源的有限性和土地收入的特性導致土地財政不可持續

土地資源的有限性使得土地資源供應量日益緊缺,為不觸碰“耕地紅線”,地方政府可出讓土地空間將越來越小。由于與土地相關收入中除房產稅外多為一次性收益,地方政府以土地出讓收入作為地方債務還款來源的可行性也將越來越小。此外,土地財政的償債能力與房地產市場的景氣程度高度關聯使其不可持續性加劇,一旦房地產市場進入下行期,土地價格下滑或土地售罄,土地財政收入必然減少,地方政府收入萎縮,將陷入償債困境。

(五)政府融資平臺和房地產商資金周轉難、轉型難,居民杠桿飚升,銀行金融機構過度承擔了土地市場風險

一是在清理政府融資平臺的規范下,銀行根據政策要求提高向融資平臺發放貸款的限制,如:2014年43號文中“金融機構等違法違規提供政府性融資的,追究相關機構和人員責任”等要求,導致部分平臺公司現金流短缺、轉型難。據調研,存在國有資本運營有限公司,因銀行在政策引導下停止對其發放貸款,現面臨前期項目資金鏈斷裂、項目停工、無力償還債務等風險。二是房價快速上漲引發政策調控,房地產商面臨土地和融資成本上升的雙重壓力,一旦銀行融資渠道收緊,房地產商將面臨資金周轉、限價等風險,開發商的虧損又會影響其償債能力,進而給為其提供融資支持的銀行等主體帶來風險,最終轉換為金融風險。三是個人杠桿風險加劇,近年來居民消費貸增速與消費增速大幅偏離,大部分消費貸進入房地產市場而非支持消費。伴隨銀行加息、房價下跌而來的必然是違約風險增加、銀行不良貸款率上升。由于房產流動性相對較差,在房價出現下跌時,及時套現存在困難,如不能履行還款責任,其投資風險最終將轉嫁為銀行的經營風險。四是金融機構過度承擔了土地市場風險,無論是政府融資平臺、房企還是個人還貸能力產生的債務違約風險,最終都存在轉化為銀行金融風險的可能。

五、土地財政的前景展望及政策建議

(一)前景展望

土地財政在我國經濟發展中扮演了非常重要的角色,在推進城市化、工業化的快速發展、彌補財政缺口等方面發揮了不可否定的作用,但隨著土地成本的上升和征管制度規范性的增強,土地財政的不可持續性也日益凸顯,土地財政改革勢在必行。預期在未來中長期發展中,地方政府將逐步減輕對土地財政的依賴,更加積極培育長期、穩定、可持續的新財源。

(二)政策建議

本文將土地財政置于央地關系背景下,以改善央地關系、匹配央地財權與事權作為解決土地財政問題的基礎,對土地財政帶來的問題及隱患進行逐一思考,分別從理順央地關系、增加地方收入、解決土地財政相關問題等方面提出可行性建議,具體如下:

1.改革中央與地方之間權力的配置。一是中央應上收部分事權,下放給地方政府部分財權,并以法律明確和界定各級政府的事權和財權。可借鑒國外地方政府普遍承擔以公共服務、教育等領域為主的支出模式。如:法國地方政府偏向于公共服務,加拿大地方政府偏向于教育,分別占地方總支出的75%和40%。二是完善轉移支付制度和轉移支付法制建設,優化轉移支付體系結構,增加轉移支付的透明度,加強對資金運用的監管和責任追究,實行縱向、橫向轉移支付并行的模式。如:德國的《財政平衡法》規定,各級政府應采取縱向平衡和橫向平衡兩種方法對財政收入進行再次分配。三是適當賦予地方政府稅收征管權限,適當調節稅收分成向地方傾斜,刺激地方涵養稅源的積極性。

2.豐富地方政府收入渠道,增加其合法籌措資金的權利。一是在完善地方稅制的基礎上,為地方政府培育財源充沛且可持續增長的主體稅種。二是賦予地方政府自主發債的權力,緩解地方政府的融資困難,彌補收支缺口。國外地方政府被允許通過向銀行借貸或發行地方債券來平衡財政收支,美國市政債券成熟、規范的運作管理經驗值得我國借鑒。三是政府可在公共服務、基礎設施建設等領域明確建設標準、降低準入門檻,有效利用公共資源吸引更多民間資本和外資進入。四是增加縣域財政的可持續性。調整地方產業結構,挖掘區域特色財源;積極調動民間資本,拓寬民營企業發展空間;探索財政“省直管縣”的思路,提高財政資源的配置效率;在資金投入、財稅政策、金融信貸政策等方面對縣域傾斜,因地制宜地實現地方經濟可持續發展。

3.建立房價調控的長效治理機制。一是完善租購并舉,重塑住房需求格局。各地應規定平均租金水準和租賃房屋質量標準,嚴管隨意取消租約、任意漲租等亂象。通過租售同權、擴大公租房保障范圍等一系列政策,打通購房與租房需求之間的雙向通道。完善社會福利性保障房建設,挖掘存量商辦物業、農村集體建設用地等資源支撐租房市場發展,強化租賃市場調控功能。二是保持房價調控政策的連續性,穩定市場預期,加快推進房地產稅。房地產稅在國外征收歷史久遠,形成了較為成熟、完善的征收體系,可借鑒國外拓寬稅基和賦予地方政府征收權的做法,抑制房價波動。

4.規范土地融資機制,強化土地市場監管。一是實現對地方政府土地融資的法制化、規范化管理。二是地方政府應堅守18億畝耕地紅線,提高土地資源利用率,定期對土地資源進行盤查,嚴格遵守市場準入條件和土地用途。審慎評估用地規模的合理性及集約用地等情況,對不符合節約用地原則的項目用地,堅決不予辦理出讓手續。

5.優化農村征地補償制度。一是將土地使用權補償標準與土地專用所產生的極差收益掛鉤,代替原本一次性補償的辦法,為失地農民提供長期、穩定、可靠的生活保障,探索適應市場經濟要求的“可持續生計”的安置途徑。二是加快構建城鄉統一的建設用地市場,打破政府對土地供應的壟斷,盡快推進農村集體經營性建設用地入市試點經驗。逐步建立起農村集體土地和國有土地使用權“同地、同價、同權”的土地管理制度。

6.防范化解相關金融風險。一是商業銀行應在承接政府債務前審慎評估地方政府風險狀況,關注風險變化,加強后續監督和債務規模管理。二是房企應主動適應房地產稅制改革,加快去庫存、回籠資金,加速周轉,改善現金流;減少盲目拿地行為,量入為出。三是應規范地方投融資平臺運作機制,建立健全企業制度,優化、整合現有資產,創新經營模式,加快推動政府投融資平臺公司市場化轉型。此外,應合理控制居民杠桿率,加強對個人住房貸款的風險管理,嚴厲打擊個人貸款違規流入房地產市場,確保貸款資金按合同規定使用。

注釋:

①東部地區包括京、津、冀、遼、滬、蘇、浙、閩、魯、粵、瓊11個省(市);中部地區包括晉、吉、黑、皖、贛、豫、鄂、湘8個省;西部地區包括內蒙古、桂、渝、川、黔、滇、藏、陜、甘、寧、新12個省(市、自治區)。

②商品房單位售價=年度商品房銷售總額/年度商品房銷售總面積。

③與土地出讓相關收入=稅收收入(房產稅+城鎮土地使用稅+土地增值稅+耕地占用稅+契稅)+土地出讓收入(國有土地使用權出讓金+國有土地收益基金+農業土地開發資金)。

④地方自有財力=地方公共財政收入+地方國有資本經營收入+地方政府性基金收入。

⑤部分數據缺失,做剔除處理。

(楊娟供職于中國人民銀行昆明中心支行;蔣婕供職于中國人民銀行楚雄州中心支行;和靜蓉供職于中國人民銀行怒江州中心支行;張一永供職于中國人民銀行普洱市中心支行)