“造鏡者”沈志華

劉遠航

從酒店大廳直接橫穿過去,就是后門,沿著曲折的走廊,到達一座更低矮的建筑,終于找到沈志華所在的房間。屋子不大,只有一張單人床,窗簾半開著,煙霧繚繞的,不時有嘈雜聲從外面傳來。

沈志華體型壯碩,躬著身子,在電腦前打字,手頭的工作還沒有結束。他已經69歲,明年準備退休了,頭發幾乎全白,聲音依舊渾厚。來蘇州是因為出差。沈志華前一天剛剛參加一個歷史學會議,結束后喝了酒,把采訪的事情給忘了;第二天還是作息照常,四點鐘就起床工作。

操心的事情太多,經常是幾頭同時推進,這跟以前不一樣。2005年,沈志華成為華東師范大學的一名教授,不再是單打獨斗的“三無人員”。在此之前,他進過監獄,辦過農場,倒過辣椒,開過工廠,賣過黃金,做過書商,屢屢被風浪打翻,又終于回到學術的甲板上。

這是一個在時代的消耗中如何保全并延展自己的故事。進入體制后的這十多年里,沈志華的學術方向繼續延展,從中蘇關系到東歐社會主義陣營,從周邊國家再到改革開放史,與此同時,他也帶學生,培養后備力量。

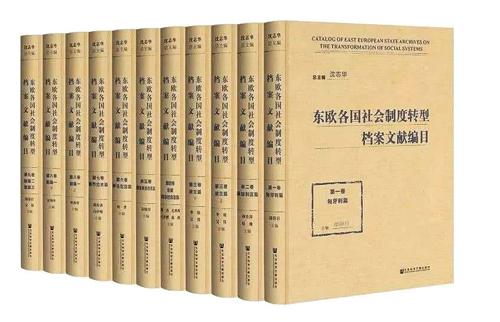

10月末,《東歐各國社會制度轉型檔案文獻編目》剛剛出版,總共11卷,四萬多件。沈志華是主編,他的多名學生也已經成長為青年學者,加入到這個項目中。從起意到結項,差不多花了十年時間。

整個過程困難重重,而沈志華有感于當下的學術狀況,不免增添許多憂慮。史料整理如同鋪路,即使現在不暢通,以后也還有機會。他經常說,歷史學家是負責造鏡子的,不是照鏡子的。“我們要把鏡子造好了,你別造成哈哈鏡,一照變形了,貽害后人。”他對《中國新聞周刊》表示。

病與樂園

校區位于上海閔行。兩條貨運鐵軌從校園里橫穿過去,貼著沈志華所在的小區,像鐵爪一樣散開,跟前就是黃浦江。這條支線的部分軌道已經廢棄,或是隱匿于樹叢中,或是埋進柏油路下,經過來往車輛無數次碾軋,再次裸露地表。

2006年,華東師范大學主體遷到這里,沈志華也搬過來,十多年過去,原先荒僻的郊野逐漸熱鬧了起來。但熱鬧與他無關,他的興趣在那些檔案里。歷史研究是個體力活兒,他身體不錯,早年還當過兩年的航空兵,但常年的伏案工作還是留下了一些毛病,會有不太靈光的時候。

四五年前,沈志華去韓國開會,坐在那兒寫字,忽然就站不起來了,趕緊送到醫院,說是脊椎出了問題。小半米長的鋼針,他比劃著,從尾骨插進去,沿著每個骨頭縫兒,一點一點往里擠藥。

鋼針每插進去一點兒,醫生就問他感覺怎么樣,特別慢,前后將近五十分鐘。還不能打麻藥,否則容易捅到神經。他就死咬著毛巾,趴在那兒,旁邊幾個人一齊強摁著,難受極了。所幸手術效果不錯,后來沒有再復發過。眼睛也有問題,都是看書看的,每天早上四點開始,一直工作到晚上六點。這還是老毛病。

上世紀80年代后期,沈志華不被體制接納,只好去南方下海。后來研究生同學當上主編,要出一套學術叢書,缺人審稿。沈志華放棄了穩定的生活,接了下來。一年的時間,每天連軸轉,審完了60多本書,2000萬字,結果眼睛壞了。

沈志華。圖/視覺中國

編完書,還是無處可去,沈志華又做了一段時間的生意,眼睛有所好轉。最近舊疾復發,點藥都不行了,畢竟年紀擺在那兒。沒辦法,醫生讓他別老盯著一個地方,每半個小時就起來放松一下,看看遠處,調節調節。對面住宅樓擋住了視線怎么辦?那就走到陽臺上,從側面往外看。

總會有可以遠望的地方,他說。“只要是心臟不出事,腦子不出事,眼睛不出事,工作就繼續。”沈志華對《中國新聞周刊》說。還有一年就要退休,他對此倒是有些期待,畢竟可以少一些職務工作和應酬,多一點時間來寫作。

不干活的時候,沈志華也并不孤獨。他經常喊人過來,邊吃邊聊,因為有阿姨負責做飯,家里漸漸地變成了食堂。也是因為系里的很多同事都住在附近,同輩的學者,或是年輕一些的教師,距離不遠。比如對門就住著韓鋼,研究中共黨史的專家,也在歷史系,倆人認識有二十年了。

“游擊隊員”

這天中午,韓鋼過來吃飯,和沈志華繼續閑聊。飯很家常,兩菜一湯,配上粗米飯,有人來,就加一雙筷子。學術話題最下飯,他們談到了1952年前后的中國,內部是正在醞釀的過渡時期總路線,對外是已經爆發的朝鮮戰爭。外界提起沈志華,朝鮮戰爭總是繞不去的話題。

有時候,他們也會聊起過去,聊起那些出逃與退守,那些無法遠望的夜晚。1984年,沈志華結束了兩年莫名的牢獄生涯,沒有學術單位肯接受這個從社科院肄業的研究生。他在社科院的時候,研究的是蘇聯初期的新經濟政策,列寧的這項改革對于中國正在發生的變革有價值。然而,牢獄之災降臨到他頭上,即使他在監獄里寫完了將近40萬字的專著,依然無路可去,只能自謀出路。

大家都爭著擠進改革的列車,只有沈志華被甩到了時代的后面。最落魄的時候,他只能蹬板車,到大街上賣水果。

當時,張木生正在辦《中國百業信息報》,自負盈虧。沈志華上研究生之前,在電力部門辦過報紙,張木生就說讓他過來,當副手。結果干了沒倆月,讓人給告了,說沈志華剛剛刑滿釋放,有污點。張木生有些為難,沈志華主動選擇了離開。

天津大邱莊在搞生態農業試點,改良鹽堿地,雞糞喂魚,魚糞肥田。黨委書記禹作敏名氣很大,他讓沈志華過去統管農場的事情。沈志華過去干了小半年,就住在那里。

廣東是變革的前沿,沈志華聽說那里英雄不問出身,就去了深圳,在進出口公司工作。他去過云南老山地區,坐著長途汽車,收購小辣椒,出口到日本等地。最后,靠著黃金和圖書生意,沈志華賺到了足夠多的錢。他終于有能力和資本去做研究,便殺回學術界。

徐慶全跟沈志華二十多年前就認識了,那是1993年5月,在“大三元酒家”。當時徐慶全在高校研究吐魯番出土文書,沈志華還在搞出版,組織學者做《白話資治通鑒》,卻已經有了繼續做學問的計劃,并籌建“東方歷史學會”。

徐慶全比沈志華小一輪,倆人性格很合得來。在徐慶全的印象里,平時喝酒聊天,沈志華有一股梁山好漢的氣勢,總是大步流星的,酒風浩蕩,但是每次談到學問,那種儒雅的風范就出來了。“他是那種‘不瘋魔,不成活的人,很單純。”徐慶全對《中國新聞周刊》說。他專門寫過文章,形容沈志華是“游擊隊員”,本來是“三無人員”,后來進入學校,收編了體制里的“正規軍”。

上世紀90年代初,蘇聯已經解體,大批檔案開放。沈志華知道了這個消息,覺得機會難得,很有可能成為史學研究的增長點。

1996年5月,沈志華一行人來到莫斯科,雖然政治體制已經變化,檔案館的人仍然跟以前一樣,效率低下,復印費也高得嚇人。沈志華辦法多,找俄國學者一起干,喝酒談心,付給他們一些勞務費,便可以省去很多麻煩。

但在當時,其實已經失去了先機,部分檔案館收緊,幸虧美國的學者復印了不少檔案。沈志華在90年代末跟社科院的人一起,專門去了兩趟美國,帶回來十幾箱的檔案。回來之后,又組織人翻譯出版。

2002年,34卷的《蘇聯歷史檔案選編》問世,現在還能看到內頁上寫著“內部發行”的字樣,卻成為中蘇關系研究領域一部繞不過去的重要文獻。與此同時,他自己的研究也開花結果,圍繞朝鮮戰爭和中蘇關系,寫出多部有影響力的著作。

“沈老師有一個大的突破,其實是通過發掘俄羅斯檔案,重新復原冷戰后的國際格局,特別是共產主義國家的反應和應對。我們過去只知道聯共黨史、中共黨史,以為就是這樣。好多問題沒法解釋,為什么一開始想走美國的路子,后來走蘇聯的路子,再后來又走美國的路子。”韓鋼對《中國新聞周刊》說。

《東歐各國社會制度轉型檔案文獻編目》。

對于沈志華來說,出版時的刪改是家常便飯。“搞歷史研究的時候,不能自己預設很多界限,不然還怎么做學術,但是到了發表的階段,可能會有妥協。”沈志華對《中國新聞周刊》表示。

隱形的人

早上九點鐘,沈志華端著保溫杯,面帶笑容,緩步走上前臺,旁邊是這次講座的評議人韓鋼。臺下的燈光有些昏暗,偌大的中心講堂,只坐了一小半的聽眾,后面都是空的。這種情況很少見。由于一些原因,沒有對外公布任何信息,基本只有本專業的學生知道。

他還是沒忍住自己的脾氣,不明白為什么安排了講座,又不對外公布。四下沉默,沒有人回應。發完牢騷,開始進入正題。題目講的是中國在上世紀40年代末和70年代面臨的兩次選擇,那些政治水位的風浪與地表之下的褶皺,或是長久的積壓與偶然的爆裂,它們隱藏在各種各樣的檔案和回憶錄中。

講臺總是讓沈志華興奮,而他也確實有這方面的才能,不用任何臺本,手勢劈到半空中,如入無人之境,聲音從高亢轉入低沉,歷史仿佛也有了語氣。聽完一場講座,早已落定的塵埃都震蕩一遍。

陸續有幾位學生低著頭進來,找旁邊的地方坐下,成為新的聽眾。對于他們來說,中蘇關系是遙遠的歷史,但對于沈志華來說,他是親歷者。提到中蘇交惡的時候,他回憶了自己當兵的經歷。

那是1969年,沈志華19歲,他是公安子弟,“文革”初期,也忙著“鬧革命”,搞串聯。后來成為了一名航空兵,每天聽報告,都說蘇聯要打過來,核戰爭即將爆發,部分機關部門也開始遷移。據說原子彈爆炸的時候,每個人只需要挖一個貓耳洞,往里一躲,什么事兒都沒有。也不知道真假,沈志華挖了倆。

然而,“文革”改變了這個小戰士的命運,有人舉報,說沈志華是極左分子,還殺死過人。沈志華復原回家,到石景山發電廠燒鍋爐,搞宣傳。厄運似乎對他特別照顧,總是在他將要撲出水面的時候扯住后腿。

這些都已成為過去,偶爾才會被提起。學生們聽得入迷,一個半小時的時間很快過去。沈志華享受這種表達的快感,盡管他也知道,阻礙與誤解一直都在。以前經常有人在網上罵他是賣國賊,有反動傾向。他也不搭理,繼續做自己的事。在他看來,那些立場和定性跟學術研究扯不上關系,“都是閑的”。

2005年,沈志華接受華東師范大學的邀請,決定進入體制。寬松的學術環境是吸引他的重要原因。當時華東師范大學的黨委書記是張濟順。她是一名歷史學家,在她的推動下,一批有影響力的學者先后聚集到華師大歷史系,包括楊奎松、茅海建和韓鋼等人。

客觀上說,沈志華進入體制,也是因為他做生意賺的錢花得差不多了,到俄羅斯購買檔案,資助青年學者,書出了一百多本。不過,剛到華師大的那段時間,沈志華擔任國際冷戰史研究中心主任,每年只有20萬的撥款。當時很多門道沒有摸清,資金申請手續繁瑣,公家的錢并不好用,還得自己想辦法。他的弟弟給了一百萬,夫人李丹慧的哥哥也出了一百萬,作為支持。

錢的問題還在其次,更迫切的是人才。“要是就自己研究,那完全沒問題,全國世界都可以自己去找。但是你要是想有一些大的舉動,推動某個學科的發展,還是得進到體制內,這樣才能帶學生,組織團隊,畢竟民間學者沒幾個,得跟領域里的學者對話。”沈志華對《中國新聞周刊》說。

周娜是沈志華帶過的博士生,研究中心成立的時候,周娜被調入研究中心工作。開始的時候,只有沈志華和她兩個常駐人員。她跟《中國新聞周刊》回憶,沈志華聯系了歷史系相關老師,希望能一起搞冷戰史研究。然而,沒有一個人響應沈志華的提議。他只能從基本做起,申請項目,帶博士生,手把手傳幫帶。

谷繼坤現在是華東師范大學歷史系的教師,碩博都是跟著沈志華讀的。他的碩士論文做的是“對蘇援建”,那是2012年,去北方某省檔案館查資料,工作人員把檔案拿出來,又讓他先喝茶,說要研究一下,才能決定是否給他看。

谷繼坤喝了一天的茶,最終還是沒能看到檔案,不免心生沮喪。沒有辦法。谷繼坤回到上海,在沈志華的辦公室里說起此事。沈志華給他打氣,回憶起自己跟夫人李丹慧一起,沿著中蘇和中蒙邊境搜集檔案的往事,走了一圈,到幾乎所有的省級檔案館和重要市縣的檔案館查資料,各種辦法都用盡,還是沒少吃閉門羹。

尋訪東歐

2009年5月,沈志華在北京的三味書屋作講座,老朋友徐慶全找他,說晚上喝酒。酒桌上,沈志華提起說,俄羅斯檔案已經收緊,但東歐幾個前社會主義國家的檔案開放了,他一直盯著這塊呢。徐慶全當時聽了挺驚訝,他知道,這又是一個大工程,動輒數以萬計,耗時耗力,沒有幾年的工夫根本下不來。

但是沈志華清楚,這是新的突破口。和中國一樣,這些曾經的社會主義國家作為“老大哥的后花園”,其實也不斷面臨著選擇,經歷了五六十年代和八九十年代的兩次社會轉型。它們是研究蘇聯和國際共產主義運動的一個重要窗口。

2011年夏天,沈志華跟幾位學者一起去東歐考察。他發現,東歐檔案的開放程度比俄羅斯要好,管理制度跟西方差不多,有的地方還免費復印。國家和外交檔案館都是如此,黨和政府在整個社會主義時期的檔案都可以查閱。在捷克,工作人員主動給他們展示了當年中國發過來的公文電報文件。

在羅馬尼亞,沈志華參加了一次特別的會面,對方都是原來羅馬尼亞共產黨的高官,他們擔任過諸如總統和國防部長的職位,一大幫子,有二十來人。他們對中國的發展很關注,但思想仍然比較保守,內心的時鐘仍然停留在過去。

從東歐回來后,項目開始啟動,一共九個國家,各自的負責人來自華師大和北大等高校,很多是沈志華帶過的學生,已經是青年學者,還有外國學者做學術顧問。沈志華擔任首席專家,負責統籌,無論巨細,都要看。

有東歐那邊的學者做顧問,但是因為勞務支出的報銷程序非常繁瑣,后來他們的積極性打了折扣,主要還是做檔案搜集工作。

最難的還是語言關。東歐的這幾個國家,除了德語,都是小語種,像阿爾巴尼亞語,保加利亞語和塞爾維亞語,會說的人都很少,即使有,也多是做現狀研究,容易出成果,看起來更有用一些。選擇做歷史研究的人極少。

學習這些冷門語言的學生,出路往往是去外交部,或者去大公司做翻譯。沈志華印象很深的是,他去北京的外國語院校講課,結束后跟學生閑聊,問他們有沒有興趣做研究,有人說,就算是去旅游公司當導游,也比做歷史研究賺錢多。

項目團隊聯系到了幾位老先生,八十多歲了。他們成長于50年代,那時候國家專門派人學習這些社會主義國家的語言。到了沈志華讀研究生的時候,社科院世界史研究所的語言人才還很完備,思想解放,算是黃金時代,即使問題敏感,也可以發在內部刊物上。現在則有些凋零,青黃不接,湊不齊人了。

“我們原來跟這些社會主義國家的往來其實是很緊密的,80年代經濟開放以后,主要面對的是美國和西歐國家,東歐這些國家的人才很緊缺,特別是東南歐。”華東師范大學歷史系教師葛君對《中國新聞周刊》說,他之前是沈志華的博士生,這次參與了東歐項目,負責的是東德檔案的搜集和整理。

因為語言方面的問題,幾個團隊翻譯完,互相之間也經常有出入,人名地名,都需要統一。過程很繁瑣,甚至可以說是枯燥。10月末,《東歐各國社會制度轉型檔案文獻編目》終于出版。

實際上,圍繞這些檔案,沈志華同時做了兩個項目,一個是已經出版的“東歐各國社會制度轉型”,另一個是5卷的“東歐九國與中國關系”。后者在去年就已經結束所有工作,但一直未接到結項通知,更別提出版了。

也有讓他覺得欣慰的事情。這套書剛出版,也就是前幾天,沈志華去北大開會。有一個北京外國語大學的學生找到他,阿爾巴尼亞語專業的,說是想跟著他研究阿爾巴尼亞史。沈志華很高興,雖然這位學生在歷史方面的底子有點薄。

沈志華擔心他全國統考考不過,建議對方先讀一個國際關系的碩士,緩沖一下,多讀點歷史書,到了博士階段,再跟自己讀,算是“曲線救國”。

鏡子與迷霧

在歷史樓的一層大廳里,擺放著一面鏡子。而在沈志華的客廳里,則擺著牌匾,上面寫著四個字,“微渺通玄”。

在沈志華看來,歷史學關注真相,而非真理。不同于現在流行的一些研究,它不是要證明某個預先設定的終極答案。歷史學家的首要任務是去還原歷史,當時到底發生了什么,然后是去解讀,為什么會發生。

這些年,沈志華的視野一直在拓寬。他在華東師范大學做冷戰研究,擔任冷戰國際史研究中心主任,被認為“以大學為依托的全球四大冷戰研究中心之一”。如今,多所高校都成立了這方面的研究機構。2016年,學校成立周邊國家研究院,沈志華擔任院長。他的關注點從蘇聯和東歐拓展到越南、蒙古等周邊國家。

今年5月,華東師范大學成立改革開放史研究中心。徐慶全也加入進來,在研究中心擔任秘書長。這個研究中心的成立,缺不了沈志華的一手推動。今年2月份,春節前后,他們在北京開了好幾次座談會,請吳敬璉、高尚全和楊啟先等等經歷過那個時代的經濟學家,擔任研究中心的顧問。

“這就跟他對社會的現實關照有關系,他掌握的關于改革開放的材料很多是蘇聯和東歐那邊的,但是他感覺到當下現實中這塊是缺的。沒有別人干,我們就先干起來。”徐慶全對《中國新聞周刊》說。

如今,沈志華經常跟周圍的年輕學者交流,大環境情況復雜,小環境卻是可以維護的。谷繼坤仍然記得自己在沈志華家里吃飯時的一個場景。當時他投了幾篇論文,研究蘇聯對外蒙古政策的,但接連被退稿,不免心中郁悶。吃完飯,他就問自己的老師,中國研究蘇聯史的未來究竟在哪里。沈志華回答說,在你心里。他經常跟學生說的是,低頭拉車,別管前面的路,反正也看不清。