沭陽縣稻茬晚播小麥氮肥用量探究

仲兆萬 仲敏 宋浩

摘 要 為了研究江蘇省宿遷市沭陽縣稻茬晚播小麥氮肥用法用量,構建特定肥水栽培管理技術體系,發揮生產指導作用,實現高產優質高效,在沭陽縣開展氮肥施用效應試驗。結果表明,從產量、效益、環保等角度考慮,沐陽縣稻茬晚播小麥中等肥力田塊適宜施氮量(純氮)為262.5 kg·hm-2,適時適量施用拔節孕穗肥,有利于提高產量。

關鍵詞 稻茬晚播小麥;氮肥用量;江蘇省沭陽縣

中圖分類號:S512.1 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.23.002

沭陽縣位于江蘇省北部黃淮平原,是糧食生產大縣,常年糧食種植面積18.37萬公頃,總產量約128萬噸,主要耕種制度為一年麥稻(玉)兩熟,小麥種植面積10萬公頃左右,稻茬麥面積較大,種植面積6.87萬公頃,約占小麥總面積的2/3。近年來,由于受前茬水稻騰茬遲等因素影響,導致小麥遲播面積較大,在一定程度上制約了單產的提高。稻茬麥生產中不僅存在播期遲影響早發、不利于培育壯苗問題,而且施肥不合理問題也比較突出,農戶施肥習慣于基肥“一炮轟”,且氮肥施用量偏大,造成肥料利用率降低、生產成本增加、污染環境等問題,同時也影響了產量和品質。

為探索研究稻茬晚播麥氮肥適宜用法用量,配合以苗保穗、遲種穩發技術推廣,加快構建完善的晚播麥栽培技術體系,推行適應生產實際的肥水運籌管理措施,2018年秋季在沭陽縣稻茬晚播小麥上設立氮肥用量試驗。

1 材料與方法

1.1 試驗地點

試驗地點設在沭陽縣賢官鎮馬莊村,土壤為砂姜黑土,中上等肥力,0~20 cm耕層土壤養分狀況為有機質32.1 g·kg-1,堿解氮164 mg·kg-1,有效磷25 mg·kg-1,速效鉀138 mg·kg-1,pH 7.0。

1.2 試驗材料

供試小麥品種為江麥816。供試肥料為尿素(含N 46%)、過磷酸鈣(含P2O5 14%)、氯化鉀(含K2O? 60%)。

1.3 試驗設計

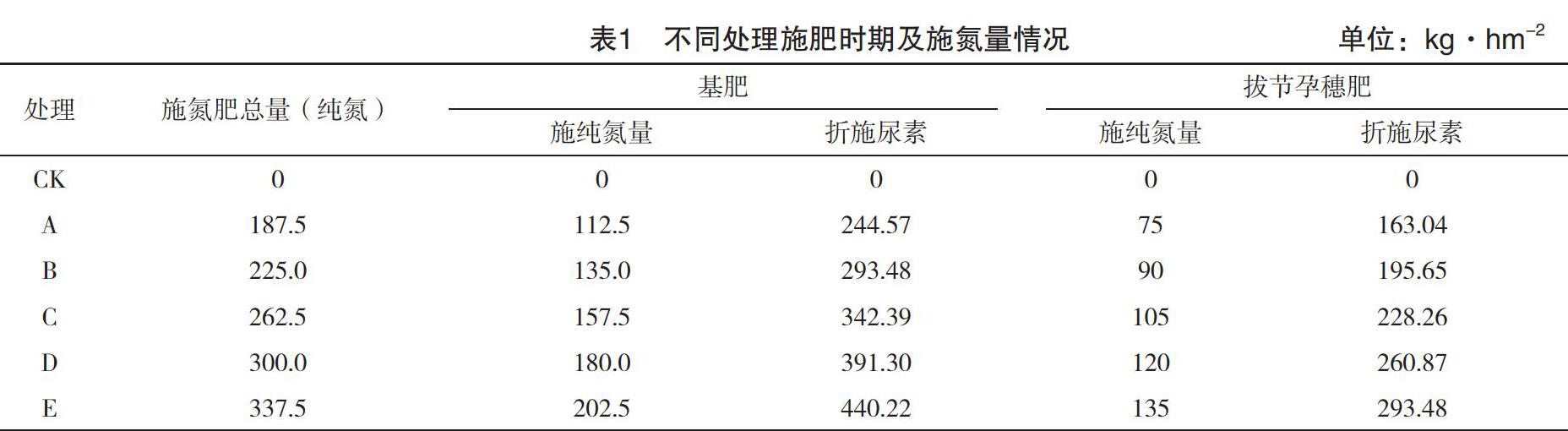

在采用基肥普施磷鉀肥(各處理施用P2O5

120 kg·hm-2、K2O 120 kg·hm-2)基礎上,設置氮肥不同用量試驗。共設置6個氮肥處理,即CK、A、B、C、D、E,各處理施氮肥量(純氮)分別為0.0 kg·hm-2、

187.5 kg·hm-2、225.0 kg·hm-2、262.5 kg·hm-2、300.0 kg·hm-2、

337.5 kg·hm-2,折算成尿素分別為0.0 kg·hm-2、407.6 kg·hm-2、

489.1 kg·hm-2、570.7 kg·hm-2、652.2 kg·hm-2、733.7 kg·hm-2。除不施氮肥處理對照CK之外,其他5個施肥處理氮肥分兩期施用,即基施60%氮,拔節期追施剩余40%氮。隨機區組設計,3次重復,小區面積5 m×4 m,共設置18個試驗小區。各處理小區施肥詳見表1。

1.4 主要田間管理措施

1.4.1 整地施基肥

2018年秋季水稻收獲時,按磷鉀肥用量P2O5?120 kg·hm-2、K2O 120 kg·hm-2折算,施用過磷酸鈣855 kg·hm-2、氯化鉀201 kg·hm-2,撒施于試驗地塊上,拖拉機滅茬埋草整地后施肥。2018年11月23日設置試驗小區,小區周邊留保護行,按各處理氮肥用量施入尿素,后旋耙地;機械條播種植小麥,播種量337.5 kg·hm-2,播后鎮壓,小區間開溝隔離。

1.4.2 施拔節孕穗肥

2019年4月5日施拔節孕穗肥,即各處理追施剩余40%氮肥。

1.4.3 病蟲草害綜合防治

2019年3月11日每公頃噴施20%氯氟吡氧乙酸異辛酯600 mL+15%炔草酯450 g,4月18日每公頃噴施20%三唑酮750 g+25%吡蚜酮450 g+30%已唑醇750 g,4月25日每公頃噴施25%氰烯菌酯1 500 mL+25%吡蚜酮450 g+葉面肥1 500 g,5月4日每公頃噴施42%咪鮮·甲硫靈1 500 g+25%吡蚜酮150 g+葉面肥1 500 g,一噴三防。

1.5 調查、收獲與測產

生長期調查氣象條件、生育期、植株形態、莖蘗動態等農藝性狀。成熟期考種、計算產量并進行成本調查,每個小區隨機選取3點,每點取2 m2測實收產量。取各個處理3次重復考查結果平均值,進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 不同施氮量對小麥生育期的影響

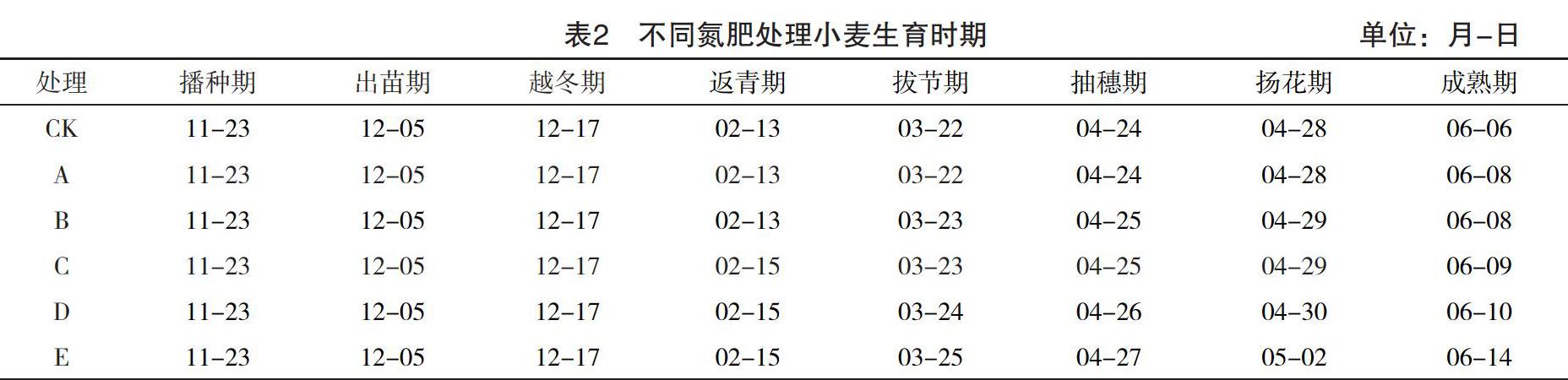

不同氮肥處理小麥的生育時期如表2所示。可以看出,氮肥用量會對小麥的生育進程造成影響,不用或少用氮肥,小麥生育期縮短,表現出早熟或早衰現象;氮肥用量過大會使生育期延長,貪青晚熟。各施肥處理小麥播種期、出苗期、越冬期都為11月23日、12月5日、12月17日,前期生育進程無差異。未施氮肥處理CK成熟期是6月6日,施用氮肥的A、B、C、D、E處理成熟期比未施用氮肥處理(CK)遲2~8 d,施純氮量262.5 kg·hm-2處理(C)成熟期是6月9日,比較正常,過量施用純氮337.5 kg·hm-2處理(E)成熟期比正常施肥處理表現晚熟,成熟期為6月14日。

2.2 不同施氮量對小麥農藝性狀的影響

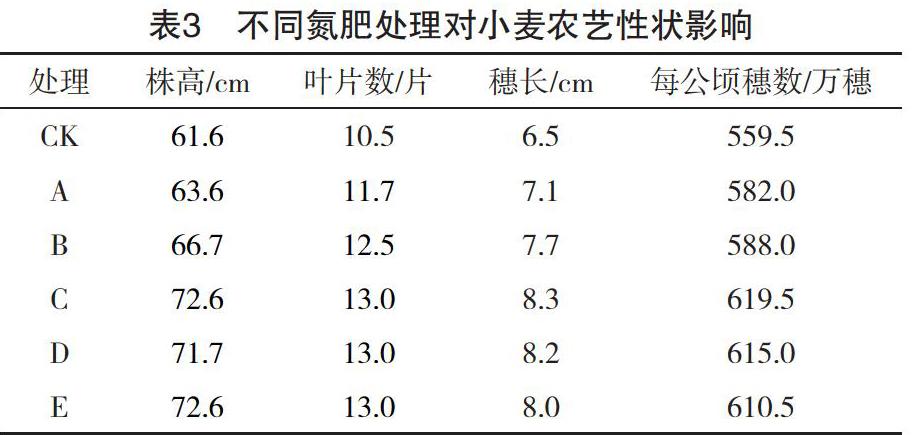

不同氮肥處理對小麥農藝性狀的影響見表3。可以看出,施氮量不同對小麥群體莖蘗動態、植株性狀均有一定影響,各處理在株高、葉片數、穗長、穗數等方面都表現明顯差異。據考查,CK、A、B、C、D、E處理小麥株高變幅為61.6~72.6 cm,株高CK

不同氮肥處理小麥群體莖蘗苗動態變化如表4所示。隨著氮肥用量的提高,分蘗呈現增加趨勢,但達到高峰苗后,莖蘗消減的也較快。如過氮施肥處理

337.5 kg·hm-2(E)在拔節期高峰苗達到1 386.0萬苗/hm2后,由于生長太旺,田間郁蔽,麥株下部弱勢小分蘗過早死亡,群體消減較快,最終成穗數較小。C、D、E處理成穗數為E 2.3 不同施氮量對小麥產量的影響 不同施氮量對小麥產量的影響如表5所示。合理施用氮肥有利于產量構成因素中的穗數、穗粒數、千粒質量協調發展。不施氮肥處理CK穗數、每穗粒數、千粒質量、實產分別為559.5萬穗/hm2、23.5粒、35.5 g、 4 200.87 kg·hm-2。與CK相比,施用氮肥處理A、B、C、D、E穗數增幅在22.5萬~60.0萬穗/hm2,增幅最大的是施純氮量262.5 kg·hm2處理(C);每穗粒數分別增2.3、3.7、6.5、6.7、6.8粒,平均增5.2粒,增幅較大的是C、D、E三個處理,增粒都在6.5粒以上;千粒質量增幅在0.9~2.9 g,增幅最大的是C處理。 處理CK、A、B、C、D、E小麥產量變幅在4 200.87 ~6 422.98 kg·hm-2,產量大小順序CK 2.4 不同施氮量小麥效益分析 按小麥單價2.26元/kg,尿素價格2 040元/噸計算,對產值、效益增加情況進行分析,計算公式為: 增產值=施肥處理產值-未施肥處理(CK)產值 增效益=增產值-增成本 不同氮肥處理小麥效益分析見表6。與不施氮肥處理CK相比,施用氮肥處理A、B、C、D、E每公頃增加效益分別為791.72、1 577.26、3 857.74、3 568.76、3 306.88元,單位面積增加效益最高的是施純氮量262.5 kg·hm-2處理(C),達3 857.74元/hm2。 3 結論與討論 從產量、效益、環保等角度考慮問題,沭陽地區稻茬晚播麥中等肥力田塊適宜施氮量(純氮)為 262.5 kg·hm-2。且據測算,采用此施氮量進行測土配方施肥,稻茬晚播麥施氮(純氮)量可以比種植戶習慣用氮量(純氮)減少42 kg·hm-2。 試驗只針對江蘇省宿遷市沭陽縣砂姜黑的氮肥施用量進行研究,其他課題,諸如在更廣泛地區和土壤上小麥適宜施氮量、不同土壤氮肥利用率、不同地區不同土壤小麥基礎地力、施肥與小麥抗逆性的關系、施氮肥對小麥品質的影響等有待進一步探討。 (責任編輯:劉昀) 收稿日期:2019-07-10 作者簡介:仲兆萬(1963—),男,江蘇沭陽人,大專,高級農藝師,從事糧食生產技術推廣。E-mail: zhongzhaowan2007@sohu.com。