新型職業農民培訓效果影響因素及對策分析

摘 要 做好新型職業農民培訓工作不僅是解決“誰來種地”和“怎樣種地”的問題,更是深化農村改革、增強農村發展活力的重大舉措,也是發展現代農業、保障重要農產品有效供給的關鍵環節。基于此,結合2018年廣西桂林市灌陽縣新型職業農民培育情況調查數據,提出新型職業農民培訓現狀和培訓效果影響因素,進而提出相應的對策。

關鍵詞 新型職業農民;培訓效果;影響因素;對策

中圖分類號:F323.6 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.23.063

廣西灌陽縣從2014年開始實施型職業農民培育工程,截至2018年底,共培育新型職業農民2 200名,其中農民資格認定1 500名。目前,全縣已基本建立了“三位一體”“三類協同”“三級貫通”的新型職業農民培育制度框架,培養了一支有文化、懂技術、會經營的新型職業農民隊伍,為發展現代農業提供強有力的人才支撐。雖然灌陽縣新型職業農民培育工作取得了一定的成效,但依然存在著許多問題需要解決[1]。

1 新型職業農民培訓現狀分析

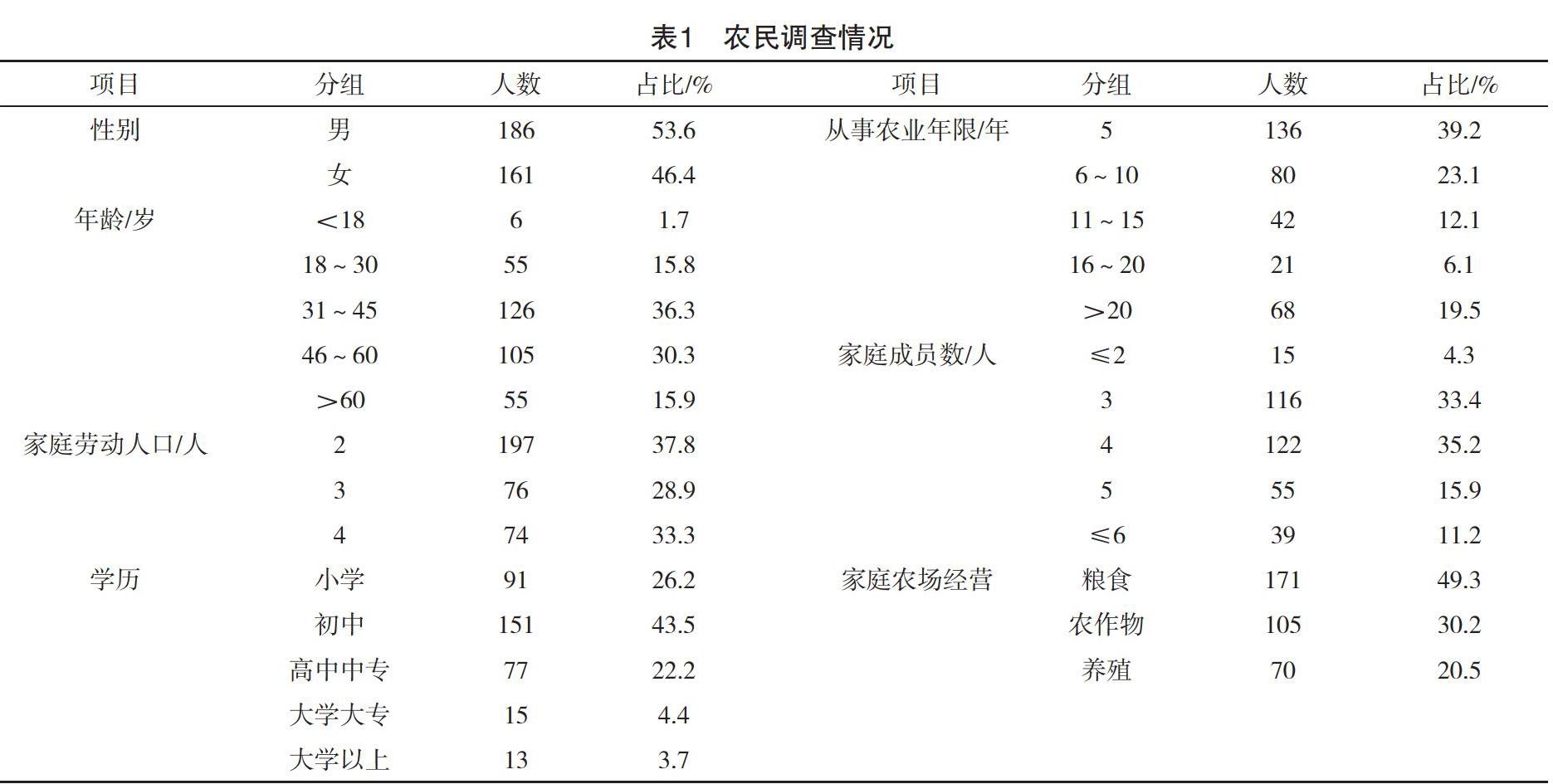

灌陽縣農業農村局科學技術教育站通過對當地農戶采取問卷調查,對農戶農業知識和技能培訓情況進行調查。發放問卷總數為380份,回收了360份問卷,其中有效問卷為347分,有效率為91.2%。問卷內容見表1、表2,包括了農民特征、農戶特征、培訓供給狀況、培訓意愿、培訓需求等。

通過表1內容可知,被調查農民當中,男性占比較高,為53.6%,大部分農民年齡集中在31~60歲,中壯年擔負家庭重任,所以更應該提高自身的職業農民能力,從而提高家庭總收入。調查樣本中農民文化程度普遍不高,以中小學文化為主,多數家庭成員為4人,以經營糧食作物為主,表明現在的農民生產經營方式較為單一[2]。

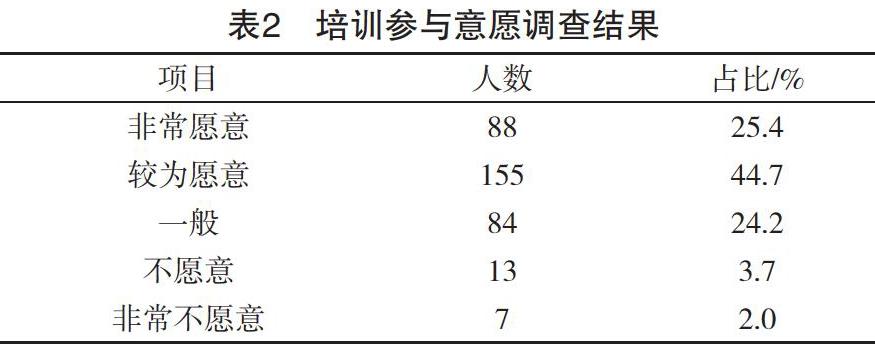

從表2調查結果中可以看到,絕大部分農民都渴望參與職業農民技術培訓工作,表明大部分農民都已經提高了職業農民的意識,希望通過培訓提高自身能力和家庭收入。通過進一步深度調查發現,農民最想從培訓中得到的技能主要為種養技術、農產品營銷。這是由于學會這兩個技能可以有效地提高農產品產量和質量,增加收入[3]。很多農民表示,相比在課堂學習,更希望有專業人員到現場回到培訓,時間為1周,并且不愿意付出費用或較多費用,希望政府給予支持。表明想要提高農民培訓積極性還需要提高政策支持,多舉辦惠民活動。

2 對職業農民培訓效果的影響因素分析

培訓職業農民效果的影響因素有很多,包括培訓方法、教師水平、教材適用性、培訓組織形式、培訓實踐等。從調查分析來看,培訓內容的影響最大。對這些問卷調查農民進一步訪問可知,有57.9%的農民認為培訓內容對自己影響最大,而培訓時間為14.0%、教學方法為8.8%、培訓設施為6.7%、選組織管理為4.6%、培訓教師為4.1%、教材選用為3.9%[4]。

2.1 培訓內容

結合農民文化程度、知識接受能力,在教學內容設計上要因地制宜,并配合適當的培訓方法,滿足培訓需求是核心內容。所以在設計培訓內容中,必須要保證實際、實效。

2.2 師資

師資水平也會直接影響職業農民培訓質量,有73.2%農戶希望縣鄉技術人員擔任培訓教師,其次是20.1%農戶希望是培訓機構專業教師、外聘專家。從師資結構層面上分析,縣鄉技術人員依然是培訓主體。但是受到經費限制,農技人員無法及時掌握新的知識,從而影響了培訓效果。

2.3 培訓組織

有49.8%的農民回答是農業農村局組織展開培訓,其次是農技推廣站、第三方培訓機構。大部分農戶經歷過正規培訓,其次是以會代訓、田間示范。

2.4 培訓教材

教材作為培訓支出,在培訓職業農民領域中發揮著重要作用。調查中,有絕大部分(95%)培訓中有教材,少部分偶爾提供材料、極少部分沒有材料,表明絕大部分培訓有提供教材。有33%農戶認為教材內容不夠實用,所以在教材實用性上還需要進一步加強[5]。

2.5 其他因素

此外,在時間安排、設施安排、組織管理等層面也要注重實效性、科學性。

3 進一步加強新型職業農民培訓效果的措施

3.1 優化法制與政策環境

消除社會和企業對農民的歧視態度,全面提高對農民工管理的重視程度,列入到城市管理、政績考核體系中,讓農民可以正常地參與到社會生活和政治生活當中,保障合法權益。政府要制定加強職業農民培訓的專門法律,明確職業農民培訓的權責、責任主體、服務職能,以法律進行監管,保證各個法律之間可以有效銜接。此外,還需要制定積極的鼓勵制度,對參與農民培訓的給予獎勵或補貼,提高其積極性。培訓機構、企業等采取激勵制度,給予師資、設施、辦學經費補助,還可以對參與的涉農企業一定政策優惠,如減免稅收等,對培訓機構定期展開考核和農民對其滿意度調查,最終結果與政策補貼直接掛鉤。

3.2 加強多方聯合,提高培訓效能

多方聯合要以政府為主導,明確政府各級責任,統籌各方力量。動員涉農企業、培訓機構、行會組織等積極參與到職業農民培訓當中,構建穩定的投入機制,明確各個主體的權責,鼓勵社會、市場力量融入其中,形成多元化合作的職業農民培訓體系,打造良好的社會環境。

全面構建農業、勞保、教育、技術、財政等各部門聯合會議,重點解決培訓中遇到的難題,編制培訓計劃、落實相關政策。還需要積極利用信息服務,調查勞動市場供求狀況,對不同職業、不同等級職業農民供求與工資調查,并將最終統籌結構向外公開。配合培訓效果評價制度,樹立高質量就業目標,確定評價標準、專業設置培訓機構、完善培訓內容、統籌課程安排,做好統計并向外公布。各教育機構、中介組織需要全方位做好職業農民培訓服務工作,積極參與到農村勞動力就業市場體系建設中,構建職業農民的人才信息庫,為農民就業提供信息服務。政府要做好職業農民培訓監督管理工作,督促盡快落實培訓計劃,保障經費及時落實

到位。

3.3 創新培訓內容與模式,保證實效性

在新型職業農民培訓中,核心內容就是職業能力訓練。切勿盲目地灌輸知識,而應以適用、實用為主,切實將所學知識轉化為生產力,保證培訓效果。構建多元化、靈活性的辦學方案,針對農民文化水平、年齡結構、技術能力、農業特性等針對性地開展培訓工作。采用多種培訓形式,如短期速成班、夜校、函授班、現場授課等多種方法,將理論和實踐相融合,靈活安排授課地點、實踐,不僅可以提高農民的職業技能,還要進行文化、道德、法律、權益等方面培訓,提高農民的綜合能力。此外,還需要進一步強化基地建設,進一步優化培訓機制,保證最終的培訓質量。

3.4 構建職業農民培訓的質量管理體系

3.4.1 確定培訓目標

職業農民培訓目標是提高農村勞動力素質、農業就業能力等方面,要求培訓內容更具通俗性、普及性、穩定性。這也是質量體系構建的出發點。

3.4.2 確定培訓課程框架和標準

培訓課程框架和標準是質量管理體系建設的依據。結合培訓目標、定位確定培訓大綱內容,全面分析城鄉發展差距和差異,整合樹立農民工就業、生活所需知識、農業生產技能等內容,讓職業農民指導更加清晰、更有條理。以培訓大綱基本內容確定課程標準,對整合的知識進行量化、細化。

3.4.3 全面加強課程、教材、課件建設

為職業農民培訓提供一套免費共享的課程資源、教材,讓農民可以“想學就學”。對這些培訓資源公開征集、分級評選,推薦給培訓機構使用。

3.4.4 加強教師選聘和培訓

農民的文化素養差距較大,并且普遍偏低,這也對師資隊伍建設提出了更高要求,培訓組織開展工作難度大。所以,需要對師資進行選聘、培訓安排。所有教師必須要具備資格證明,還要有豐富的教學或實際工作經驗,掌握農民的心理特點。教育培訓部門要重點以教學方法和經驗傳授為主,以提高師資隊伍質量,滿足實際生產要求。

4 結語

從本次調查結果來看,農民知識水平普遍偏低并且差距較大;以中壯年農民群體為培訓主體;農民渴望展開專業培訓提高自身能力。因此,要結合影響職業農民培訓因素,如培訓內容、師資隊伍、培訓組織、教材等方面,針對性強化職業農民培訓對策,通過完善法制政策環境、加強多方聯合、創新培訓內容、構建質量體系等措施,從多個方面保障職業農民培訓效益。

參考文獻:

[1] 傅雪梅,莊天慧.成都市新型職業農民培訓模式及其效果影響因素[J].貴州農業科學,2016,44(1):171-176.

[2] 周杉,代良志,雷迪.我國新型職業農民培訓效果、問題及影響因素分析——基于西部四個試點縣(市)的調查[J].農村經濟,2017(4):121-127.

[3] 武驚濤.新型職業農民培育效果的影響因素及提升對策[J].現代農業科技,2018(7):276-277.

[4] 李家克.農村實用人才培訓效果的影響因素及對策研究[J].浙江工商職業技術學院學報,2013(4):62-66.

[5] 趙海霞.新型職業農民培訓現狀及對策[J].鄉村科技,2018(11):45-46.

(責任編輯:劉昀)

收稿日期:2019-07-15

作者簡介:唐小毛(1966—),男,廣西桂林人,大專,農藝師,研究方向為農民教育培訓。E-mail: anmy136@163.com。