基于傳遞系數法的滑坡穩定性分析和評價

錢玲玲

(甘肅工業職業技術學院,甘肅 天水 741025)

1 滑坡概況

研究區滑坡位于甘肅省中部臨夏回族自治州西部、黃河南岸,地處黃土高原與青藏高原交匯地帶。滑坡地處丘陵地帶深切的溝谷上游,支溝發育,相對高差80~120m。丘陵上部地形較為緩和,粱峁相間,溝道切割深度20~40m,溝坡坡度上部15~25°,下部40~60°。滑坡處斜坡坡高80m,坡面呈折線型,坡向210°。滑坡平面形態呈“舌”狀,平均坡度為30°,后壁坡度在35~40°之間。滑坡體長900m,平均寬度800m,體積達146.88×104m3,為大型滑坡。滑坡體中部發育一小沖溝,切蝕深度為10~12m,溝道內有季節性流水,溝道兩側均為梯田。據踏勘分析,滑坡體后緣變形較明顯,在滑坡體后緣建筑物上沿滑動方向形成明顯的拉張裂縫,寬度0.3~0.5m,坡體上的樹木不同程度的歪斜。

2 滑坡巖土體特征

根據巖土體成因類型及結構將調查區滑坡巖土體從上至下分為三層:梁頂及緩坡覆蓋第四系上更新統粉質粘土,呈灰黃色、褐紅色,無層理,土體隨原始地形起伏,厚度變化較大,其成份主要由石英和長石組成。黃土結構疏松,垂向節理發育,土體孔隙率高,通常多在39%~55.6%,平均達48%,粉土顆粒含量可達63%。濕陷系數為0.023~0.117,屬強至輕弱級,近地表濕陷性強,向下漸弱。內聚力(c)為3.9~14.7kPa,隨含水率而變化,內磨擦角約29°。年內濕度變化較大,降雨期土體呈飽和狀,軟塑~可塑;中部滑體為第四系全新統滑坡堆積物,主要成分為泥巖、砂巖風化殘積物,經后期滑動而呈混合堆積特征,為擾動土層,土體裂隙發育,結構松散,透水性強,遇水易軟化,厚3~5m;下部為新近系紫紅色泥巖、砂巖,具層理構造,塊狀結構,產狀近水平,巖體成巖程度較低,抗風化能力較差,風化后為粘性土,巖體透水性較差。滑坡區地下水具明顯的季節性特征,枯水年或枯水季節幾乎沒有地下水出露,豐水期則有較多地下水溢出,主要原因是上層松散層較薄,僅1.0~1.5m,切裂隙發育,透水性較好,降水易入滲形成潛水,下伏泥巖為相對隔水層,地下水在松散覆蓋層與基巖的接觸面上形成飽水帶,由高處向低處流動,至陡坎處基巖出露處溢出,往往引發形成滑坡,使滑坡失穩滑動。

3 滑坡變形機理

經現場調查,該滑坡的主要引發因素為強降雨。在降雨季節,大量降水不能很快排泄,增加了降水入滲,表層風化巖體含水量增加,致使其長期處于飽和狀態,增加了土體重力。且在下伏巖面地下水聚集形成泥質軟化帶,在重力作用下發生蠕動,在滑體自身推理作用下最終破壞力的平衡,產生滑坡。目前該滑坡前緣溝岸陡峭,臨空面高;后緣滑壁較陡,滑體平臺、凹陷較為明顯;滑體上裂縫發育,遇降雨蠕動較為明顯;滑體上人類活動較為強烈。

4 滑坡穩定性評價

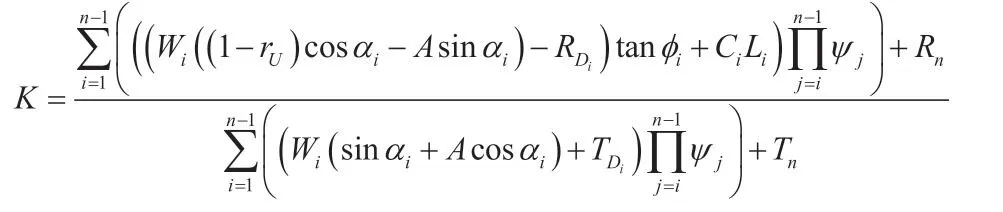

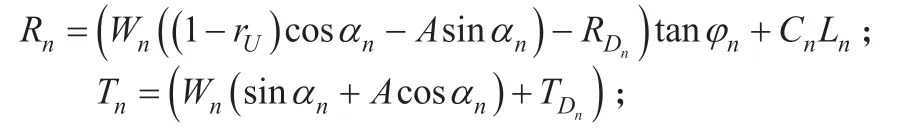

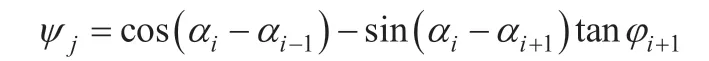

根據滑坡的特征,對滑坡的穩定性分析采用整體穩定性分析評價[1]。對整個滑坡體,依據典型的主滑斷面,按勘查結果確定滑移模式,運用傳遞系數法進行計算,評價滑坡的穩定性,為滑坡地質災害的防治提供依據[2]。

4.1 評價方法

根據室內資料分析,調查區滑坡滑面呈折線型,計算方法采用傳遞系數法,計算公式如下:

式中:

Wi—第i塊滑體的重量(kN/m);

TDi—滲透壓力產生的平行滑面分力;

RDi—滲透壓力產生的垂直滑面分力;

ci—第i塊段滑面凝聚力(kPa);

φi—第i塊段滑面內摩擦角(°);

Li—第i塊段滑面長度(m);

αi—第i塊段滑面傾角(°);

A—地震加速度(重力加速度g);

rU—孔隙壓力比;

Ψj—第i塊滑體的剩余下滑力傳遞至第i+1 塊時的傳遞系數,即:

4.2 計算參數及計算工況

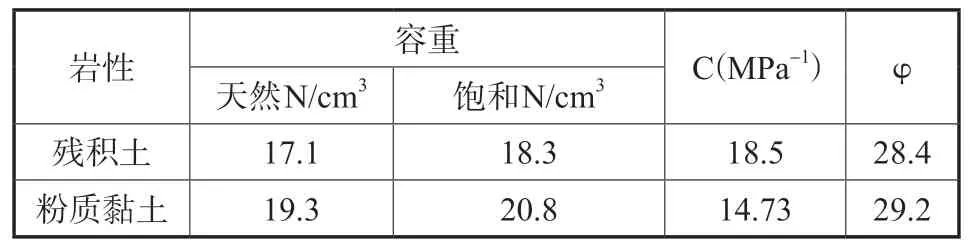

根據調查選取了兩處計算斷面,勘察分析后得到滑坡滑體土物理力學參數建議值,參數如表1所示。選取了三種工況進行計算分析,分別是工況一自重條件,工況二自重條件+地震,工況三自重條件+暴雨。

表1 滑坡滑體土物理力學參數建議值一覽表

4.3 滑坡穩定性計算結果及結果分析

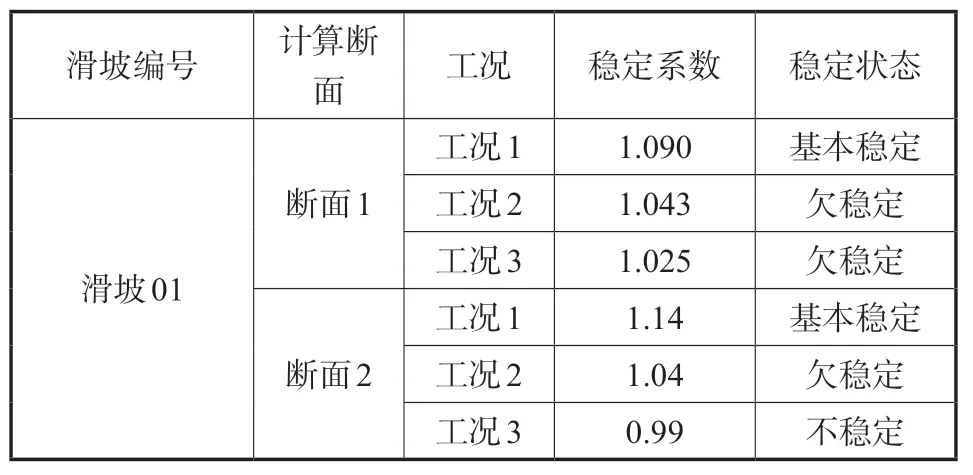

采用傳遞系數法計算調查區滑坡的穩定性[3]利用理正軟件進行計算,并在穩定系數計算的基礎上,根據規范的評價標準對滑坡穩定性進行評定[3-4],計算結果如表2所示。

依據《滑坡防治工程勘查規范》 [DZ/T 0218~2006]12.4.6 條穩定性劃分標準:穩定系數F<1.00 為不穩定,1.00≤F<1.05欠穩定,1.05≤F<1.15基本穩定,F≥1.15穩定,滑坡穩定性評價如下:在天然狀況下處于基本穩定狀態,暴雨及地震條件下處于欠穩定~不穩定狀態。

表2 滑坡穩定性計算結果

5 結語

滑坡的滑體主要為粉質粘土、泥巖、砂巖風化殘積物,滑坡土體裂隙發育,結構松散,透水性強,滑坡主要誘發因素為大滑坡的主要引發因素為強降雨,滑坡穩定性差。根據計算結果,滑坡穩定性評價如下:在天然狀況下處于基本穩定狀態,暴雨及地震條件下處于欠穩定~不穩定狀態。