淺談在教學中如何培養小學生的數感

蔡麗妙

筆者所在的學校圍繞《義務教育數學課程標準(2011年版)》中闡述的數感問題對全校24個教學班進行了問卷調查。調查結果發現:學生對數的認識更多源于數學計算題,而對生活中的數了解較少,習得的表示數的方法也比較單一;對100以內數的大小關系和表達把握得比較準確,而對千、萬、億級的數基本未形成數感;缺乏估算意識和估算能力。可見,學生的數感不容樂觀。鑒于此,筆者就如何培養學生的數感談談幾點看法。

一、勤用計算,培養數感

在小學階段,計算能力是學習數學的基礎,讓學生在計算中感知數與數的關系,體驗不同的計算方法以及根據不同的情況靈活選擇策略,通過計算不斷積累并發展數感,是培養學生數感的先決條件。

1. 在口算過程中培養數感。如口算下面各題,引導學生發現規律。

6.8÷0.5= ? 4.2÷0.25= ? ? ?2.1÷0.2= ? ? ? 1.9÷0.1=

6.8×2= ? ? ? ? ?4.2×4= ? ? ?2.1×5= ? ? 1.9×10=

學生口算完,筆者讓學生先進行觀察,學生發現各列上下兩題的計算結果相同后,引導學生從得數相同的角度去分析,讓學生發現第一行各個除數乘以一個能轉化為1的數,就演化為第一行被除數乘以相同的數,這樣除法和乘法的結果才會相同。經常這樣的訓練,學生對數就有了敏銳的感覺,提高了計算速度,數感也得到增強。

2. 在估算中培養數感。教師要善于利用生活情境,讓學生利用自己的生活經驗,結合數據特點選擇策略,強化學生的數據認知,滲透數感的培養。

如這樣一道題,學校食堂準備購買水果,一箱蘋果38.2元,一箱梨子9.6元,兩箱香蕉每箱是22.8元,帶100元夠嗎?不同的學生對這道題的解決策略不同,有的詳細列算式:38.2+9.6+22.8×2=93.4(元)。有的用四舍五入法:38+10+46=94(元)。有的用估大法:40+10+50=100(元)。還有的用估小法:38+9+22×2=91(元)。這些用估算方法得到的答案都正確,筆者隨后引導學生對自己的方法進行反思,讓他們充分感受估算方法的靈活性與實用性,培養學生的估算意識。

3. 在簡便計算中培養數感。簡便計算是一種具有高級思維屬性的特殊運算,它需要學生能掌握數字間的基本規律,變復雜的計算為簡單計算,教師要善于借助這個特殊性來培養學生的數感。

如在計算11×66+22×17時,這道題的簡便計算方法比較隱晦,數感較差的學生一般是沒法立即發現的。這時筆者引導學生思考可以通過什么辦法找到前后數字相同的因數,利用積的變化規律將題目轉變成11×66+11×34,簡便的計算方法就呈現出來了。這種富有挑戰性的思考活動,不僅培養了學生靈活解決實際問題的能力,也升華了學生的數感。

二、善用對比,培養數感

對比是通過把兩種對應的數量或者數量關系進行比較,進而發現數的規律,在教學中運用此方法可以豐富學生對數的認識,讓學生形成認知能力,從而促進數感的形成。

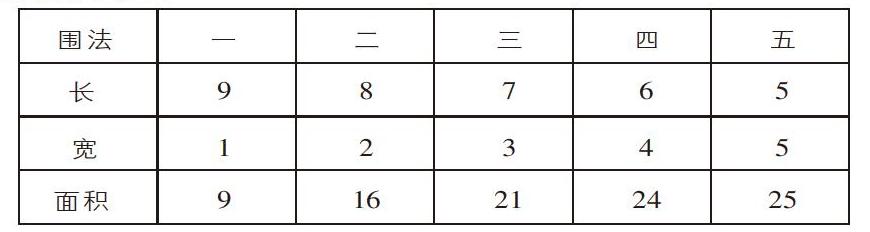

例如,用一根長20分米的鐵絲圍成長方形,怎樣圍面積最大?

這樣的對比練習與表格展示,不僅增強了學生的空間想象能力,還溝通了長方形的周長和面積的關系(周長相同的長方形,形狀越接近正方形,面積越大)。筆者進而引導學生通過對比表格數據,發現這樣的一條規律:當兩組數的和相等時,其中一組的兩個數越接近,它們的積就越大。這樣的題目,可以將學生靜態的學習變為動態的探索,學會多角度地觀察問題,不僅內化了新知,而且促進學生的數感發展。

三、巧用假設,培養數感

小學生的認知思維廣度與深度還存在一定的局限性,遇到題目中的條件較為模糊、問題較為復雜等情況時,用常規的方法往往很難解決。這時教師可以有意識地引導學生通過假設數據來找到解決問題的突破口,達到問題解決和訓練學生數感的目的。

例如,已知A的 等于B的 ,那么請比較A和B哪個大?教師就可以引導學生用假設法進行解答。

解法一:假設它們相等且都等于1,可以求出A等于 ,B等于 。所以A大于B。解法二:假設A等于1,利用它們的相等關系,就可以求出B等于 。所以A比較大。

除此之外,可以讓學生進行自主舉例假設,引導他們發現只要把A或者B假設為非0的某個具體數,再通過推理和計算都可以解決問題,也培養了數感。

四、智用數軸,培養數感

數軸是數的集合,具有方向性、區間性、直觀性的特點,是學生理解數的有效而必要的學習素材。它能夠幫助學生深入地認識數,準確地理解數與數之間的關系,為學生數感的建立起到積極的作用。

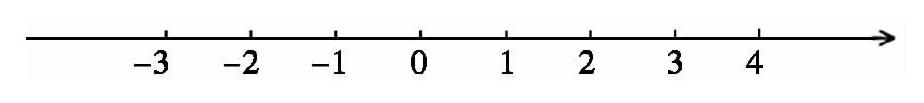

例如,在教學“負數的認識”時,部分學生受正數的遷移影響,對于負數的理解不清晰,這時可以充分利用數軸進行認知引導。

筆者在數軸上先標示出一些數,然后讓學生觀察數軸,討論該數軸有什么特點。生1:以“0”為分界點,右邊是正數,越往右,數越大;左邊是負數,越往左,數越小。生2:數軸從左往右,數越來越大,沒有最大的數,也沒有最小的數。生3:以“0”為分界點,左右兩邊對稱的兩個數互為相反數。

在這一教學環節中,筆者把數軸作為認識數的最直觀工具,充分利用數軸的直觀性、區間性、方向性,讓學生經歷觀察、交流、發現的過程,最后達到“腦中有圖、心中有數”,大大促進學生數感的提升。

五、活用生活,培養數感

教師要善于搭建運用知識的平臺,讓學生在解決問題的過程中,學會用數學的眼光去看待具體問題,學會用數學的觀點和方法來處理和解釋問題。

例如,食品公司原有三種包裝的價格,1升裝為16元,2.5升裝為36元,5升裝為68元,公司計劃推出“2升裝”的食用油,請為“2升裝”食用油定一個合理的價格,并說出理由。

學生通過計算得出:1升的單價是16元,2.5升的單價是14.4元,5升的單價是13.6元,發現隨著質量的增加,單價越便宜;因此得出2升的單價應在1升的單價和2.5升的單價之間,也就是14.4元至16元,所以2升的價格差不多在28.8~32元之間。

這類既有現實意義,又具有挑戰性的題目,讓學生在解決實際問題的過程中,學會用數學的方法思考問題,感受數學的作用,又優化了學生的數感。

總之,數感的培養需要教師創造性使用教學素材,靈活選用教學方法,讓學生學會用數學的思維想問題,用數學的方法去分析和解決實際問題。

(作者單位:福建省廈門市同安區第二實驗小學)