首任臺灣總兵官蘇明良

楊燕芬

蘇明良(1682~1742),字虞廷,號省齋,福建漳州海澄虎渡人(今龍海市東泗鄉虎渡村)。曾隨南澳總兵藍廷珍、提督施世驃攻克收復臺灣有功,是第一任臺灣總兵官,中國禁毒史上倡導禁毒第一人。其人為官期間細心勤政、“潔己奉公,清譽甚著” 。

漳州地處福建東南沿海,與臺灣隔海相望。漳州蘇姓,亦可稱虎渡蘇氏,主要分布在九龍江流域和龍海海澄。海澄,地處九龍江下游匯海之濱,史稱“月港”。明代時期是我國對外貿易的著名港口、閩南一大都會,素有“小蘇杭”之稱。海澄置縣于明隆慶元年(1567)。從海澄鎮向南,一直到漳浦縣界,綿延十幾公里,聚集著四十余個蘇姓村社。這就是虎渡大宗族群,自古有“海澄三十六社半”之稱。

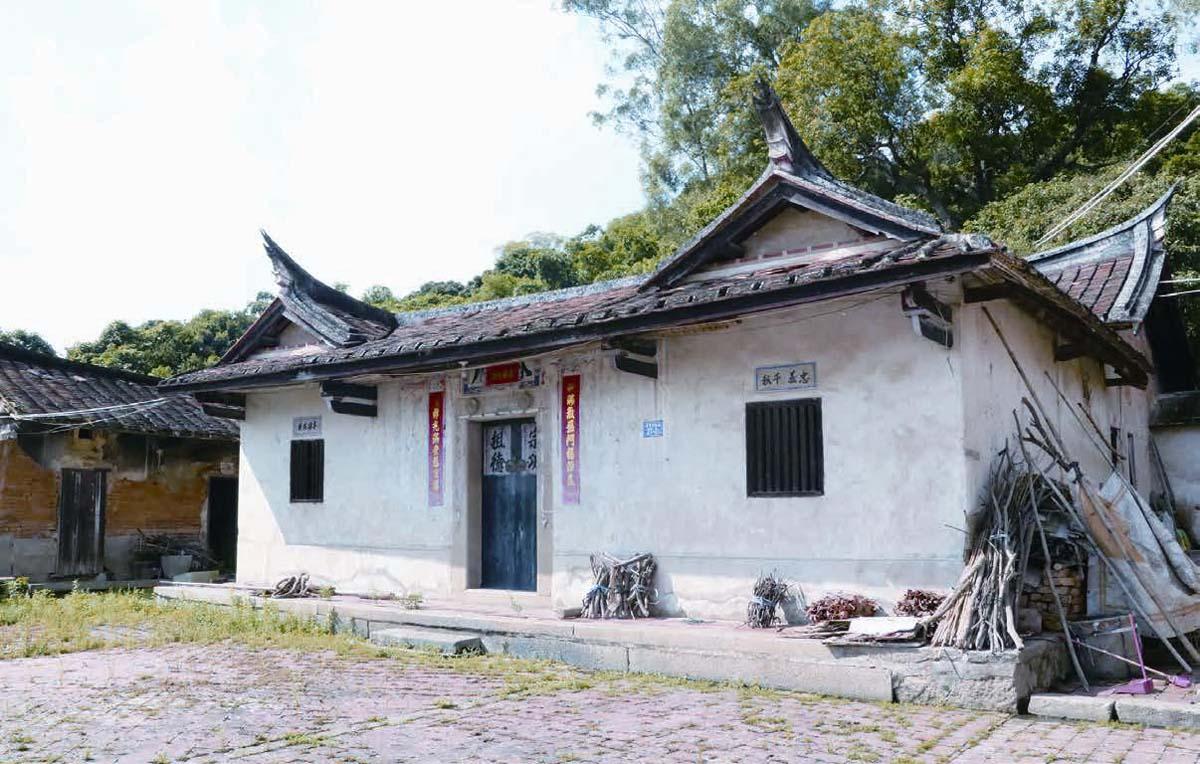

虎渡蘇氏祖廟,堂號“虎溪堂”,就在虎渡村虎山中部,與慈福山祖塋遙相呼應,一條溪水在兩山之間緩緩地流向遠方。從這里曾經走出一大批赫赫有名的文武大員,他們是督理河壩安撫使蘇美,巡按御史蘇信,淮府長史蘇任,兩淮運判蘇殷,戶部主事蘇民俊,湖南洞庭水師副將蘇侃,福建陸路提督蘇明良……

在虎渡村嶺頭自然村的正中央,坐落著一座故居,背靠虎山,面朝北方,古樸典雅,頗具特色。“當朝一品,指日高升”的對聯令人肅然起敬。這便是福建陸路提督蘇明良故居。故居分成前后兩座,占地面積300平方米,距今已有270多年了,在后代宗親的保修下,依然保存完好。村民說,“早時,流芳‘文官下轎,武官下馬一事,即當時文武官員路過嶺頭村都要下轎下馬,以示對蘇明良將軍及家人的敬重。”

據清乾隆二十七年修編的《海澄縣志》人物傳記載:蘇明良,侃子行伍,本省陸路提督,特授榮祿大夫。侃即蘇侃,清朝武職二品,生于明崇禎十年(1637),清康熙年間歷任山西靈邱路參將、浙江臺州副將、湖南洞庭水師副將,清康熙四十六年(1707)告老還鄉,次年謝世。蘇明良生于清康熙二十一年(1682),是蘇侃次子,歷任漳浦守備、泉州參將、廣東碣石總兵官、臺灣總兵官、福建陸路提督。

蘇明良年幼時思維敏捷,身體強健,思想進步,心懷壯志。他的父親蘇侃任湖廣洞庭湖水師副將時,經常帶他外出巡視。受父親的影響,他擅長射箭,騎馬,飽讀兵書史策,過目不忘,為日后的從戎生涯奠定了良好的基礎。1707年,明良隨父歸鄉,1718年,擔任漳浦守備。后隨南澳總兵藍廷珍、提督施世驃克復臺灣有功,官升至右營游擊。

清雍正五年(1727),任廣東碣石總兵官。上任伊始,蘇明良就收到雍正帝給他的五個奏匣,并口傳旨意:“以后應奏的事,總督近呢交與總督代奏,巡撫近呢交與巡撫代奏,若有機密要緊的事,再差家人來奏。”(見《雍正朝漢文朱批奏折匯編》第23冊727頁)

第一次上奏,蘇明良把他到任就發現的沿海一帶吸食鴉片成風問題奏報皇上。在奏折中他大膽地談到鴉片問題,提出“嚴禁販賣鴉片,以拯民生,以息盜源”,還詳細描述了鴉片制作和吸食過程,以及由此而產生的嚴重后果。此事,比林則徐禁煙還早一百多年。他是中國禁毒史上,倡導禁毒第一人。這在當時,是需要很大的勇氣和膽量。

蘇明良一生曾三次獲得雍正帝親筆手書“福”字聯。現在,在嶺頭社祖厝正堂橫梁懸掛的“福”字匾,就是雍正帝于清雍正七年三月初二日欽賜蘇明良。在“福”字匾左右,還有“奉旨葬親”牌坊。這一“奉旨葬親”講的是,蘇明良在清雍正十年向皇帝請假三月回鄉安葬父親。也正是這次回鄉葬親沒幾天,雍正帝又旨令他立即接任臺灣總兵官。

1733年,臺灣因田地荒蕪,人煙稀少,地域遼闊,海盜活動十分猖獗,雍正皇帝特地授予蘇明良總兵官印,前往臺灣任職。

臺灣鎮,又稱福建臺灣鎮,初設于清康熙二十三年(1684),為清代臺灣最高軍事單位,其內主官則是臺灣鎮總兵。臺灣總兵是外海總兵中最要缺,兼轄陸海軍務。原是特旨揀選,后由閩浙總督決定人選,奏請皇帝派任。原先臺灣總兵并非掛印之缺,清雍正十一年(1733),福建總督郝玉麟于臺灣善后事宜等事案內,題請臺灣鎮照西陲邊疆之例,才改為掛印總兵官,使其加重權責,可以行使審判刑事,徑奏權或便宜行事,也因此位高權重。而據劉良璧編纂的《重修福建臺灣府志》載,首任臺灣鎮掛印總兵官正是蘇明良。

蘇明良上任期間,深入調查,親自帶兵演練,不久便平息戰亂。又發動當地農民開荒種田,農民一時豐衣足食,大力號召兵民團結,其樂融融。在《蘇明良奏報巡查地方回署日期及風雨調和二麥豐稔情形折》里,他還談到輕騎減從,前往地方巡查,并受到“各社番黎老幼,悉皆歡迎道左”。據墓志銘記載,蘇明良在臺灣兩年半的為官期間“潔己奉公,清譽甚著。”離任時,群眾跪滿一地,請求不要離開。

在《蘇明良奏報沙里與土著人等歸化折》里,也談到臺灣原住民的歸化問題。“茲幸沙里與社生番席由敏等男婦,計壹百玖拾玖名口,相率向風,愿歸赤子,年貢鹿皮拾領,折餉貳兩肆錢,照民交商供役聽令。雖云寥寥幾番,不足以供齒數,然既喁喁向化,亦可以驗時盛平之景象耶。臣隨即委員前往該社,宣布圣德加意,撫恤賞給鹽糖煙布等物,以慰歸誠番黎。”(見《雍正朝漢文朱批奏折匯編》第26冊334頁)

對臺灣原住民的安撫,雍正明確諭示,對表示順從前來歸化的,務必“施恩布教,令其心悅誠服”。如果說,康熙在統一臺灣問題上寫下了值得稱頌的一筆,那么,雍正的治臺措施,更有益于臺灣的穩定與發展。清代雍正、乾隆年間,臺灣原住民先后三次赴大陸賀壽朝覲,其緣由、背景雖然不同,但均屬清代臺灣“理番”事務中的重要事件。

蘇明良在臺灣當總兵,只有兩年半時間,卻寫了三十多篇奏折,史料相當豐富、翔實,小到一擔米賣多少錢,都寫得一清二楚。看他的奏折就知道,總兵不好當。不僅要帶兵巡視海疆,維護社會治安,還要時時注意天氣變化,收成如何。從1986年中國第一歷史檔案館編輯的《雍正朝漢文朱批奏折匯編》,蘇明良寫給雍正帝的54篇奏折中,我們隱約看到了一位細心勤政、在“理番”事務中富于舉措的臺灣總兵的身影。

蘇明良為官清廉,皇帝也親有體會。相傳,有一次皇帝來視察,蘇明良等舉行隆重儀式歡迎,在皇帝下轎后走到府內的路段全鋪上地毯,上面掛上布帆。看到此情景,皇帝很生氣,認為蘇明良如此鋪張浪費,肯定是個腐敗分子。過后便派欽差來調查。欽差大人暗訪時,看到蘇明良將軍所住的房子只有幾間,隨侍也沒幾個人,他的夫人在家中紡紗,兒子還到山上割草,以添補家用。而當時迎接儀式用的錢,是他向朋友借來的,并且用自己的俸祿去還。皇帝了解后大為贊賞,之后“住厝沒幾間,賺錢沒上千,人沒上百丁,公子在山上割草,夫人在后房紡紗”的佳話就在民間傳開,并相傳至今。

清雍正十三年(1735),蘇明良任福建陸路提督。清乾隆七年十月(1742),諭調蘇明良為廣東提督。蘇明良未及就任于十一月病逝于泉州提督官署,享年61歲。“哨練謹嚴,兵民安堵八載,卒于官。封三代,誥授榮祿大夫。”(清乾隆《海澄縣志》)賜葬于葬于泉州市旅游勝地清源山支脈朋山嶺南麓。

縱觀蘇明良將軍一生,他官至一品,顯赫一時,但還是樸素待人,潔己奉公,捐錢修建祖厝,幫助宗親,救助貧民。為后人留下了一種十分珍貴的精神遺產:堂堂正正做人,踏踏實實辦事。