高山安可仰

◎文/韓敬群

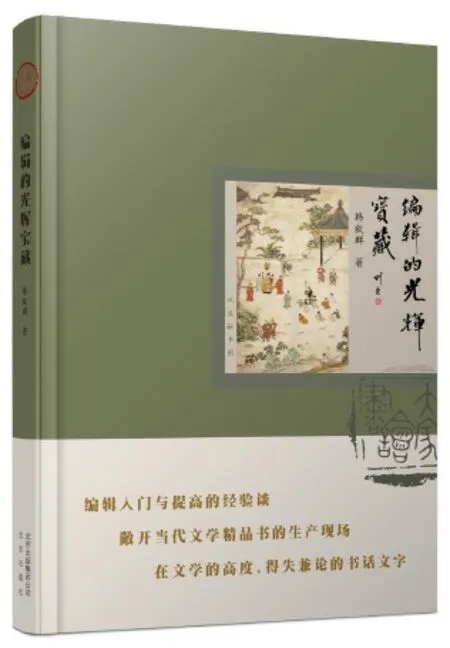

《編輯的光輝寶藏》韓敬群 著北京出版社68.00元2019.8

過眼繁華亂蟻兵,皤然一叟臥王城。

名山已慶通中外,美酒真堪托死生。

誰信打油常慟世,從來秉正不求名。

高山可仰清芬在,無限臨風渴慕情。

楊憲益先生的自傳《漏船載酒憶當年》,激起我沉埋已久的詩興。先生看了我的小詩,稍稍感覺有些意外:現在的年輕人作舊詩的倒不多見;不過,平仄還都不錯。

高山安可仰,徒此揖清芬。我從古人的集中借來這句詩,表達我對先生的敬仰之情。這并不僅僅因為先生一生輝煌的成就——那本是盡人皆知,無須贅言的——更因為先生博大無邊而又親切可感的精神感召力。兩番閱讀書稿(先生的英文原稿,我已先睹為快),聽先生舒緩從容地敘述自己充滿坎坷而又富于傳奇的人生經歷,似乎是坐在人生的課堂上,聽一位文化老人毫無保留、推心置腹地指點評說。

早在少年時代,我就在《人民畫報》上看到過先生夫婦切磋譯事的大幅照片,后來在《文匯月刊》上讀過記錄先生浪漫愛情與婚姻的長篇紀實:婚禮上,兩位異國母親初次相逢,憂喜參半,各懷心事。讀過先生夫婦譯的《葬花詞》,還記得他將 “風刀” 譯為“biting wind” 的簡妙。誦其詩,讀其書,不知其人可乎?在后來的歲月中,還見證過先生大寫的人格。我對這位風骨遒勁的老人一直懷著由衷的敬意。

套用今天的時尚話語,楊憲益先生該算得上老一代知識分子中的一個 “另類”。先生出身于官宦富豪人家,從小天分極高,但他 “從來就不是一個好學生”。他的歐洲留學經歷看起來更像一段浪游史(流浪漢小說或傳奇),與我們經常會讀到的勤工儉學史、苦學成材史迥異其趣。1940年,先生從牛津大學畢業時,勉強通過了畢業考試,得了四等,成了 “稀有動物”。先生諧稱或者說是自嘲說:“四等生甚至比頭等生更難得。” 從他以父親的美酒喂金魚,我們看得出他少時促狹頑劣的天性;從他游蹤所至總能有良朋相伴,或總能締結新交上,我們看得出他磁性的親和力;而從他對一花一草,以及終其一生的對杯中物的喜好,更看得出他對生命、對生活的摯愛。楊憲益先生是京城文化圈內有口皆碑的著名酒徒,黃苗子先生有文曾寫道:“吾友楊憲益,沉湎曲蘗,嗜威士忌如命,而賜之以佳名曰‘蘇格蘭茶’。” 如果一定要從中國當代的文化人中找出與古代的劉伶、王績等依稀仿佛的人物,我不知道還有誰比楊憲益先生更為合適。

一個真正熱愛生命的人,一定是一個有幽默感的人。生命中不可承受之重,如如來之巨掌,逃無可逃。對于身罹百年憂患的老一輩知識分子,這一點尤其顯得觸目驚心。楊先生的文字平淡從容,奇聞趣事,不擇地而出,似乎憂愁痛苦都已被蒸發干凈。然而從先生不經意的寥寥數筆中,我們輕易就能掀開人生苦難的一角。先生惟一的兒子,在他入獄期間,患了輕度精神病,后因病情加重,先生將他送到英國治療。后來,兒子在那里買了汽油自焚,葬身火海。對于先生,還能有什么比這更為慘烈的打擊?我生之初尚無為,我生之后罹百憂;醉鄉路穩宜頻至,他處不堪行。所謂幽默,不過是應對人生苦難的一劑藥方罷了。我讀到先生獄中四年的經歷,尤其深有感喟。先生將最無人性的地方寫成了最具人性的所在:從剛入獄時與酒徒室友的問答,到年輕犯人以木刺為針、繡成松樹圖的巧慧,無處不可見到生命力的倔強。獄中四年這幾章,是先生生命中最黑暗的歲月,卻也是全書最華彩的篇章之一。我不嫌牽強,忍不住想將這幾章與德拉邦特的名片《肖申克的救贖》相比。

這樣寫下去,似乎有將先生寫成超然世事的名士的危險。其實,綜觀先生一生,愛國、追求真理、與時俱進從來就是他生命的一條主線。先生少年時喜讀愛國志士,如意大利馬志尼等人的傳記,痛恨列強侵略;在留學英倫期間,他把很多時間都花在組織抗日宣傳活動、編輯愛國刊物上;在他畢業時,祖國正陷于炮火之中,朋友們給他提供了繼續深造的機會,但他卻始終抱定這樣的宗旨:“我是中國人,我知道自己必須回中國效力。如果我放棄中國國籍,留在國外,我將對自己的行為感到非常羞恥。” 因此他義無反顧,攜妻回國。先生本期望 “成為一位歷史學家,成為與中國古代史有關的各種問題的權威”,在沉潛冷漠了四年之后,先生又被震醒,出于對國民黨中國的灰心和幻滅,他主動地接近中國共產黨,接受地下黨的領導,有意識地為黨做了很多情報工作。作為黨的同路人,作為一位德高望重的民主人士,先生與黨的高層一直保持著很好的聯系。1980年,先生申請加入中國共產黨,1985年成為一名正式的中共黨員。此后先生因故退出了黨的組織,但他始終認為黨的問題只是一小部分人的問題。晚年的先生,深居簡出,數度遷居,席不暇暖,楊氏沙龍亦無復當年高朋滿座、勝客盈門的風雅熱鬧,但先生仍然一如既往地關注著國計民生,一如既往地為下層百姓鼓呼不平。

“每見是非當表態,偶遭得失莫關心。百年恩怨須臾盡,做個堂堂正正人。”(《自詠》)先生曾有詩如此,自明其志。先生之讓人敬重,尤在于他清醒的判斷力與堅韌的持守精神。在自傳的結尾,先生這樣寫道:“我無意于寫一部政治性的自辯書,因為我對我以前的所作所為并不感到羞恥或遺憾。假如我還能重新活一遍,我還會像以前那樣生活。” 作為后來人,我們真應該慶幸有先生這樣的前輩作為精神的示范。

關于先生的這部小書,可說的話題真有不少。比如我一直以為中國人不容易寫好自傳、回憶錄一類作品,楊先生這部書讓我想到其實問題的關鍵在對自我是否能有恰如其分的認識。也是在自傳的結尾,先生提出了 “誠實和公平” 兩個原則,并特別指出希望自己的自傳能 “免除那種自戀癖和自我吹噓的不良傾向”。我提示關注自傳寫作問題的有心人,能留意一下先生的這段文字。

周濟的《介存齋論詞雜著》中以這樣一段話來比附詞章的風格:“毛嬙、西施,天下美婦人也,嚴妝佳,淡妝亦佳,粗服亂頭,不掩國色。” 嚴妝淡妝,均不免有意,不似粗服亂頭純出自然,所以品格高出一等。先生的文字正是這種粗服亂頭、不事修飾、無意討巧的風格,他的最大訣竅在于無意為文,“只是為了好玩”。大概文章的逸品也只能在這種 “好玩” 的心態下產生吧。先生尤其擅長以寥寥數筆,在不動聲色之中發現生活的趣味,刻畫人物的性情。辭約意豐,筆簡神完,宛有《世說》遺風。比如他寫梁宗岱教授、寫向毛主席敬酒的那幾段文字就是極好的例子。據說90高齡的楊絳先生是一口氣讀完這部書的,其他許多人也是如此,足見先生文字的引人入勝。說到先生文字的魅力,不可不提到本書譯者的特殊貢獻。如果隱去薛鴻時先生的名字,相信有很多人會把這部書看作楊先生的自著而不會有疑心。從這個角度說,薛鴻時先生的譯事真是相當高明。

在記敘梁宗岱的故事的那一段的結尾,先生這樣寫道:“他和我一樣都是性情中人。可惜的是,如今像他那樣的學者和詩人已是鳳毛麟角了。” 這樣的話,移以比況先生,最是恰當不過。前輩風流,去今漸遠,思之不禁惘然。先生還有興致約我們小酌呢,敢不從命?

2005年8月9日