預煮加工對豆腐涼拌菜的控菌作用研究

□ 沈 暉 陳禮福 江蘇旅游職業學院

1 引言

原料含菌量多少與成品帶菌量有很大關系。可通過將食品浸于熱水中或使用蒸汽等熱燙方式完成滅菌,當使用熱水熱燙時,應控制熱燙用水溫度,防止細菌芽孢的積累及污染食品。高達99%的起始細菌可通過熱燙而去除。

燙洗是通過高溫使細菌等微生物體內的蛋白質發生變性,從而起到致死作用。經熱燙處理形成的制品則成為新制品。本文就熱燙對主要原料的殺菌作用和對菜品的減菌率進行比較。

2 材料與設備

豆腐:內酯豆腐,規格400 g/盒,每100 g含蛋白質4.1 g、脂肪2.7 g、碳水化合物1.0 g、鈉9 mg,揚州祖名豆制食品有限公司生產,產品為4 ℃冷鮮品,于生產日的次日從周邊超市購置。

配料:西紅柿、生菜、芹菜與苦瓜,為當日收獲的生鮮散裝品,從農貿市場購置。香菇、花生仁、蝦米為風干制品,海帶為鹽干制品,從周邊超市購置。

調味品:食鹽、味精、香油、蔥粉、蒜粉、胡椒粉、咖喱粉、花椒粉以及白糖,從周邊超市購置。

3 方法

熱燙處理條件的選擇

對豆腐熱燙處理0.5、1、1.5、2、2.5 min與3 min,采用混合平板計數法進行菌落計數,統計熱燙對原料的減菌率,得出最優的熱燙處理條件。

對主要原料優先進行熱燙處理,統計熱燙對原料的減菌率。

熱燙對原料的減菌率(%)=[(熱燙前原料細菌菌落總數-熱燙后原料細菌菌落總數)/熱燙前原料細菌菌落總數]×100%

熱燙對新制品的減菌率(%)=[(原制品細菌菌落總數-新制品細菌菌落總數)/原制品細菌數]×100%

4 結果與分析

4.1 豆腐燙煮時間對其菌數的控制

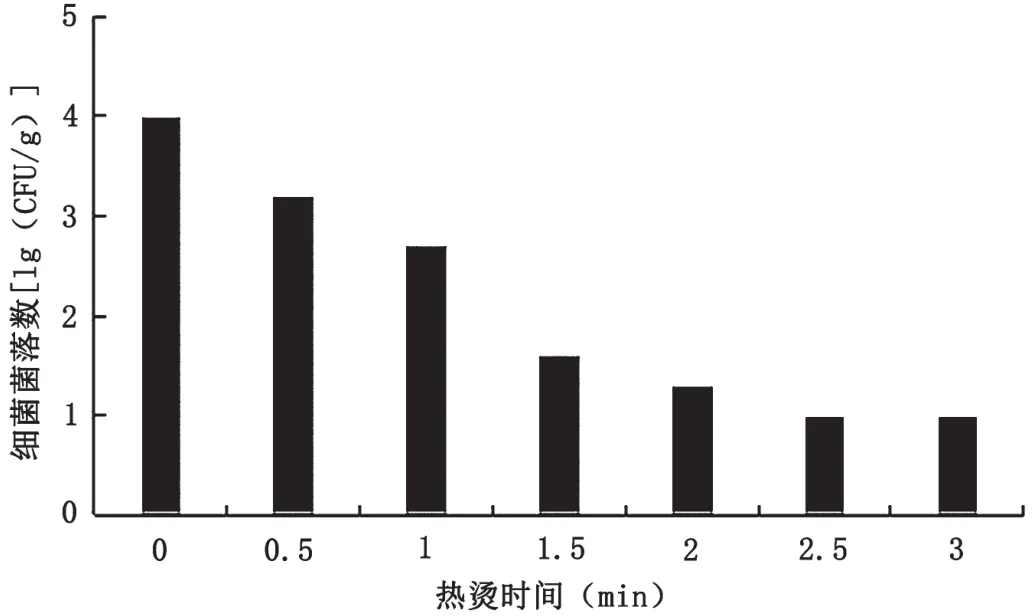

經測定,豆腐在不同燙煮時間下細菌菌落數如圖1所示。

由圖1可以看出,當熱燙時間為1 min時,細菌菌落數比較小,延長實驗熱燙時間,效果趨于穩定,綜合考慮產品口感、風味特點、消費可接受性及殺菌效果,確定內酯豆腐煮燙時間為1 min。

4.2 熱燙對豆腐涼拌菜原料帶菌量的控制

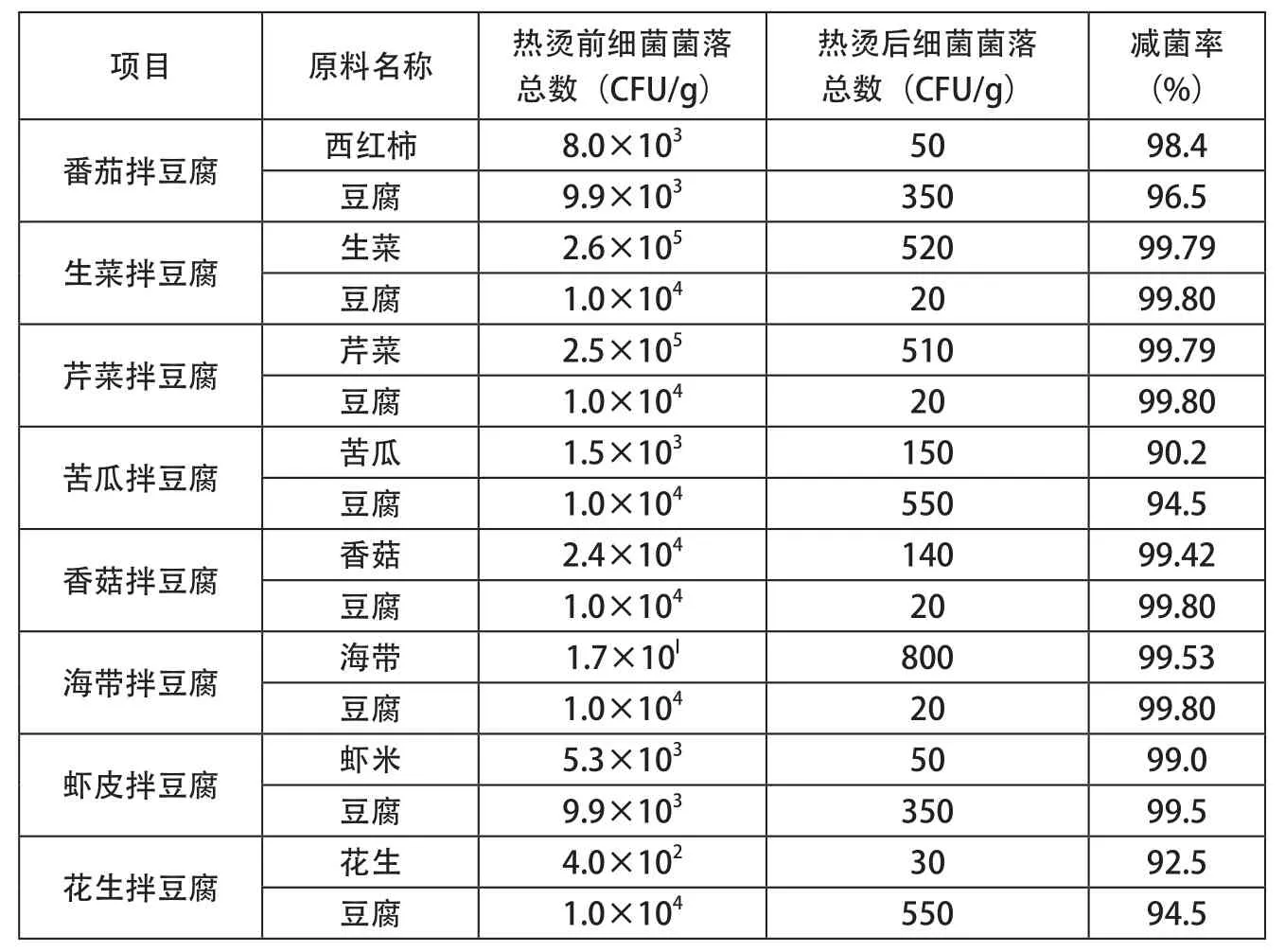

熱燙對豆腐涼拌菜原料的控菌效果見表1。

圖1 豆腐在不同熱燙時間下細菌菌落總數

表1 熱燙對原料帶菌量的控制效果表

由表1看出,沸水熱燙1 min處理對原料的殺菌率均高于90%,其中對生菜、芹菜、豆腐、香菇、海帶與蝦米的殺菌率不低于99%,西紅柿、花生和苦瓜的殺菌率則分別為98.4%,92.5%與90.2%。

對豆腐的殺菌率,不同批次的結果在94.5%~99.8%。表明對偏酸性的豆腐介質而言,其殘存菌并不耐熱,熱燙是其有效的控菌手段。

熱燙對各類原料的殺菌率高低依次為:生菜>芹菜>豆腐>香菇>海帶>蝦米>西紅柿>花生>苦瓜。

由于水果水分含量多,如溫度過高容易破壞其結構,造成營養損失及口感下降,導致失去食用意義,所以漂燙溫度與時間必須適當組合,不能以過高溫度及過長時間處理,否則會造成風味丟失。

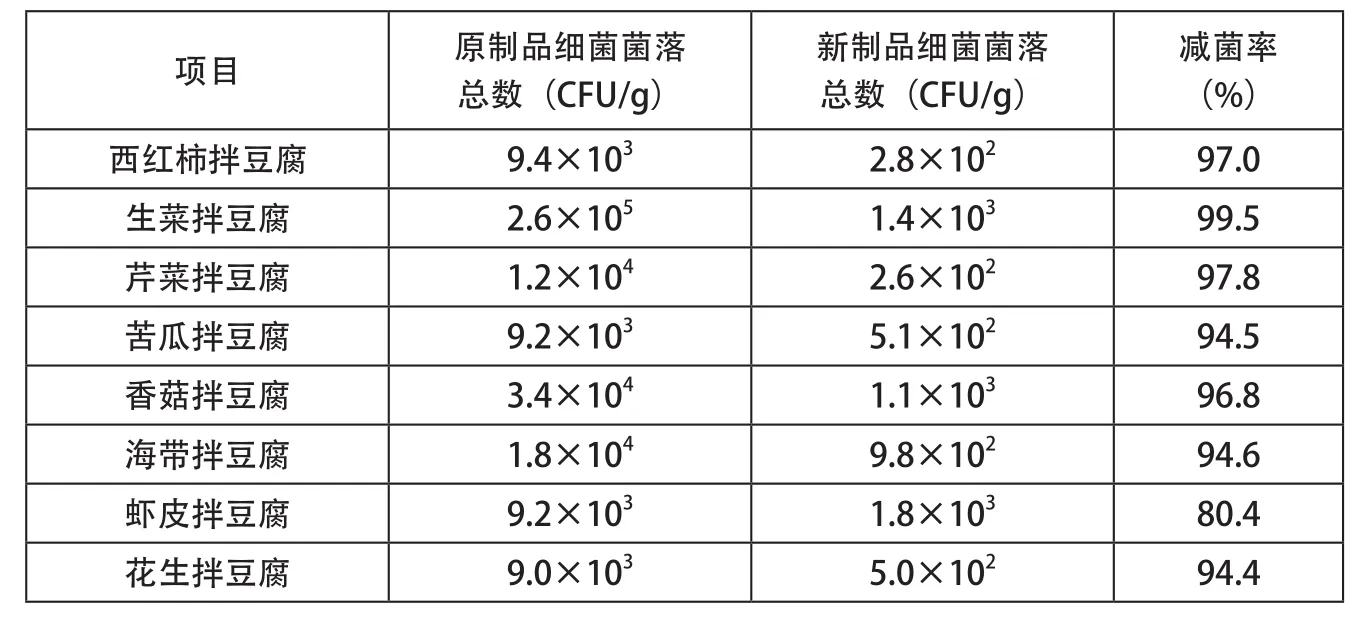

表2 熱燙對制成品帶菌量的控制效果

4.3 熱燙對制成品帶菌量的控制

熱燙對制成品帶菌量的控制見表2。

由表2可以看出:熱燙對生菜拌豆腐成品的減菌率最高,達到99.5%,熱燙對芹菜拌豆腐、西紅柿拌豆腐、香菇拌豆腐成品的減菌率也在97%~98%;熱燙對海帶拌豆腐、苦瓜拌豆腐、花生拌豆腐成品的減菌率在94%~95%;熱燙對蝦皮拌豆腐成品的減菌率只有80%。

熱燙下,拌豆腐成品減菌率的高低依次為:生菜拌豆腐>芹菜拌豆腐>西紅柿拌豆腐>香菇拌豆腐>海帶拌豆腐>苦瓜拌豆腐>花生拌豆腐>蝦皮拌豆腐。

5 結論

烹制加工包括食物的初步加工與成熟處理,其核心是對帶菌食物的熱處理,一方面起到殺菌、滅酶的作用,另一方面可以改善食物的風味和可消化性,處理得當,達到規定的技術標準,可確保產品的安全。食物采用加熱處理后,腐敗菌菌數會大大降低,因此加熱是食品的一種防腐手段。熱燙并不是完整的烹調法,多用作某一烹調加工過程的前處理,也用作凍結、干燥加工的前處理,由于凍結和干燥本身不能破壞各種氧化酶類的活性,常使制品在加工或貯藏期內出現變色或變質,因而熱燙就顯得十分必要。經過熱燙,可以破壞食品中的各種酶,也能殺滅一部分微生物,起殺菌作用。

在預實驗的基礎上,選擇合適的熱燙條件:采用沸水燙洗1 min作為控菌因子處理原料,減菌率高低依次為:生菜>芹菜>豆腐>香菇>海帶>蝦米>西紅柿>花生>苦瓜。

控菌因子對生菜拌豆腐成品的減菌率最高,達到99.5%,對芹菜拌豆腐、西紅柿拌豆腐、香菇拌豆腐成品的減菌率也在97%~98%;對海帶拌豆腐、苦瓜拌豆腐、花生拌豆腐成品的減菌率在94%~95%;對蝦皮拌豆腐成品的減菌率只有80%。拌豆腐成品減菌率的高低依次為:生菜拌豆腐>芹菜拌豆腐>西紅柿拌豆腐>香菇拌豆腐>海帶拌豆腐>苦瓜拌豆腐>花生拌豆腐>蝦皮拌豆腐。