社交媒體環境下涉華新聞接觸與對華態度*

——基于在京外國人的實證研究

■ 馮海燕 范 紅

一、研究背景

旅居他國的國際公眾是跨文化傳播中重要的“橋梁人群”。比起境外的國際公眾,他們更可能受所在國媒體的影響,成為所在國形象的重要擴散者和意見領袖。因此,在全球形勢和媒介技術都發生變化的新語境下,精準把握旅居中國國際社群的涉華新聞接觸以及這種接觸對他們對華態度的影響,對我國如何進一步建構中國的國際形象具有重要的指導意義。

不少西方新聞媒體明確把自身的新聞生產活動視為國家形象的把關人。相應地,學界一直高度關注西方媒體的國際新聞報道對國際公眾他國形象認知的影響。①蘇林森總結了國際新聞接觸與公眾他國態度的三類關系②:國際新聞接觸促進了第一世界國家的好感度,但與第三世界國家好感度成負相關③;國際新聞接觸與對所有外國的好感度均呈負面關系;國際新聞接觸與對所有外國的好感度均呈正相關。④

在媒介化的社會背景下,公眾了解他國信息的渠道逐漸從傳統媒體轉向社交媒體。然而鮮有研究關注社交媒體在塑造公眾他國態度方面的獨特作用。對于旅居中國的國際公眾來說,社交媒體在技術上打破了國內外媒體之間的界限,他們同時使用國際媒體和中國媒體獲取中國信息。2010年,趙云澤對在京外國人媒介接觸狀況的一項調研發現,來華半年以上的外國人,容易形成“本國媒體”“自己觀察”“中國媒體”三種了解中國的主要渠道。⑤2012年,王帆在北京、上海、廣東三地收集的一項調研發現,在華外國人使用中國媒體的工具性和習慣性特點日益明顯。⑥2018年,楊凱和唐佳梅在廣州收集的一項調研發現,在穗外國人媒介使用前五的媒介類型是:臉書(Facebook)、微信、Instagram、大陸網站和母國網站。⑦

國內外媒體的涉華報道存在較大的分野,尤其是西方媒體,一直以來都存在丑化中國的傾向。⑧對于在華外國人來說,當他們身處一個真實的中國時,原有的媒介習慣和認知習慣都發生了巨大的改變。那么,這種全新的跨文化語境將如何影響他們的涉華新聞接觸?國內外媒體涉華信息內容的分野,如何共同形塑了這個群體的對華態度?相較于傳統媒體,社交媒體的在塑造在華外國人的對華態度方面,具備哪些獨特的作用?目前這些疑問較少獲得關注。

二、相關文獻與研究假設

(一)在華外國人和中國形象傳播

在華國際社群主要可以分為兩類:一類是短期旅居者(包括旅游、探親、商務、外交等目的來華者),另一類是長期居留者(包括留學、工作、移民等目的來華者)。⑨隨著中國日益走近世界舞臺中央,在中國大陸長期居留的國際社群規模日益擴大。根據第六次全國人口普查,2010年中國有35萬常駐外籍人士⑩,到了2016年,來華外國人員達到90萬人次。在華常駐外國人數量呈逐年上升趨勢。

這些來華國際社群是跨文化傳播中的“橋梁人群”:他們了解一個更為全面的、真實的中國,也有更好的意愿和能力去扮演良性溝通的橋梁。他們具有同時使用國際媒體和所在國媒體的客觀條件和強烈動機,也更可能向海外公眾傳遞一個未被西方媒體鏡像“扭曲”的中國形象。因此,探究在華國際社群的涉華新聞接觸,以及這種接觸如何形塑他們的對華態度,具有重要的意義。社交媒體是本文的研究語境,為了行文方便,筆者在接下來的研究問題和研究假設表述中不再對此贅述。基于上述討論,本文提出以下研究問題:

RQ1:在華外國人主要通過哪些新聞媒體獲取與中國相關的信息?

(二)涉華新聞接觸與對華態度

大量的媒介效果研究證實,國際新聞報道是民眾產生外國態度的顯著因素。丹尼斯·麥奎爾(Denis McQuail)指出,對于外國公眾而言,“在發達國家中,到達受眾的新聞供應不僅非常有選擇性和不完全性,而且這些新聞也只是從國內的角度來看待世界其他國家的”。這一觀點反映了在國際傳播中,東西方信息流動和話語權不平衡可能帶來的認知偏差。

隨著中國國際地位的迅速提升,中國已經成為國際媒體爭相報道的國家。以美國媒體為例,從被報道國家分布看,報道最多的外國是中國。然而對于大多數西方受眾而言,由于沒有去過中國,他們對于中國的形象和正在發生的事情,主要從本國的報紙、廣播、電視、互聯網、社交媒體等獲得。除了國際媒體的“聲音”之外,他們很少關注對象國媒體自己的“聲音”。

過往的研究表明,由于意識形態差異、國際政治等因素,西方媒體對中國存在大量不公正的報道。尤其在“中國威脅論 ”、人權問題、民主問題、環保問題、中國人形象等議題上,西方媒體對中國形象的“污名化”傾向尤為明顯。而中國媒體近幾年的國際傳播力建設則取得了一定的成效。不管是主流媒體在海外社交平臺上關注度的高漲,還是其他本土英文媒體到達率的提升,都在積極發出中國的“聲音”,建構一個更為正面的中國形象。

基于以上文獻,本文提出以下研究問題和研究假設:

RQ2:在華外國人的涉華新聞接觸對他們的對華態度存在怎樣的影響?

H1:國際媒體涉華新聞接觸對在華外國人的對華態度具有負向削弱作用;

H2:中國媒體涉華新聞接觸對在華外國人的對華態度具有正向促進作用;

(三)媒介社交使用與對華態度

近十年來,公眾對他國形象的認知開始隨著他們了解國際新聞的渠道從傳統媒體轉向新媒體而改變。在華外國人依賴社交媒體獲取中國資訊也逐漸成為趨勢。2017年,楊凱和唐佳梅對于在穗外國人媒介使用狀況的調研發現,臉書和微信分別居于國際公眾使用率第一和第二的媒介類型。雖然暫無針對該群體媒介使用的全國性調研,但社交媒體成為在華外國人了解中國信息的首要媒體渠道,已經是明顯的趨勢。

不同于傳統媒體,社交媒體的社交使用是其核心功能。以臉書和微信為例,作為基于移動終端的IM,它們在多年的發展中不斷固化強關系的社交模式,最終成為了以社交使用為中心的生活媒體類服務工具。社交媒體復興了點對點人際傳播,由此,本文將社交媒體的社交使用界定為以建立一種關系為目標的意義互動過程,是線下人際交往的線上復制和延伸。這種線上交往在個人層面指向朋友、家人或其他人,在社會層面指向群體和機構。

國際公眾與旅居國的直接人際交往會正向促進他們對該國的正面評價。Selltiz的一項研究發現,在美國留學的國際留學生和美國人的交往越密切,對美國的態度就越積極。Park的一項研究則發現,在韓國留學的日本留學生和韓國友人交往越多,對韓國的態度越趨于正面。Hofman和Zak的研究也發現,在跨文化接觸中,直接交往能增強對另一方的好感度。本文語境下的社交媒體社交使用是現實人際交往的延伸。因此,本研究認為在華外國人的中國社交媒體線上交往會正向影響他們的對華態度。

對于在華外國人來說,當他們身處國外時,由于失去了和原來社群面對面接觸的機會,更可能通過線上交往維持原來的文化接觸。這些中國境外的友人主要通過國際新聞使用了解中國,因此更有可能受到西方媒體不公正報道的影響。在這種情況下,在華外國人和原來族群的接觸頻率越高,就越可能“刺激”關于中國的負面想象。因此,本文認為在華外國人的國際社交媒體線上交往會負向影響他們的對華態度。

基于以上文獻,本文提出以下研究問題和研究假設:

RQ3:在華外國人的社交媒體線上交往對他們的對華態度存在怎樣的影響?

H3:國際社交媒體的線上交往對在華外國人的對華態度具有負向削弱作用;

H4:中國社交媒體的線上交往對在華外國人的對華態度具有正向促進作用;

三、研究方法

(一)數據來源

本文運用問卷調查的方法探索社交媒體的涉華新聞接觸對在華外國人對華態度的影響。調查對象為北京市18歲及以上的在華外國人,研究聚焦臉書和微信兩個社交媒體平臺。之所以這樣選擇是因為:在社交媒體中,臉書是全球最大的英文媒體分發平臺,也是全球最大的媒體分發平臺;微信則是國內最大的英文類新聞媒體聚合平臺;臉書和微信是在華外國人獲取中國新聞并進行深度閱讀使用率最高的社交媒體;臉書和微信是強關系導向的“熟人”社交網絡,是社交媒體社交功能的集中體現。

國際受眾的抽樣調查很難真正實現隨機。為了保證樣本的全面性和有效性,筆者通過兩種方式收集問卷:一是利用滾雪球抽樣的方式,通過微信、臉書和郵件向相識的外國媒體人員、外交工作者和留學生發送網絡問卷,并讓他們提供更多的受訪者。在這個過程中,筆者有意識地邀請不同國別、不同學歷的受訪者填寫問卷。二是采用隨機攔截的方式,在北京外國人高聚集區的五道口、三里屯和望京向外國人發放紙質問卷。本次網絡調查問卷從2019年2月5日開始,截至2019年3月15日,共回收電子版問卷237份,平均完成時間6分12秒,渠道來源分別是微信(86%)、Facebook(11%)、郵件(3%);街頭攔截共發放紙質問卷102份,回收問卷82份,其中有效問卷79份,有效回收率為77.5%。最終,筆者共計回收有效問卷316份,受訪者來自全球28個國家和地區。

(二)變量說明

1.因變量

本研究的因變量是對華態度。本文借鑒了芝加哥對外關系委員會(Chicago Council on Foreign Relations)和蓋洛普調查機構(Gallup Organization)的情感溫度計測量法(feeling thermometer)測量在華外國人的對華態度。情感溫度計量表以15°為一個單位,一共包括9個量級。該方法被使用多年,廣泛運用于測量一國民眾對外國的態度。

范紅認為,國家形象包含多維的內涵,其中政府形象、企業形象、城市形象、歷史形象、文化形象、國民形象六個維度是它的重要組成部分。由此,本文將在華外國人的對華態度具體操作化為6個題項,讓受訪者分別匯報他們在6個形象維度上的情感傾向(0°-15°=非常冷漠,86°-100°=非常溫暖)。這6項相加的得分即為在華外國人對華態度的賦值(M=36.35,SD=8.99,Cronbach′s α=0.87)。

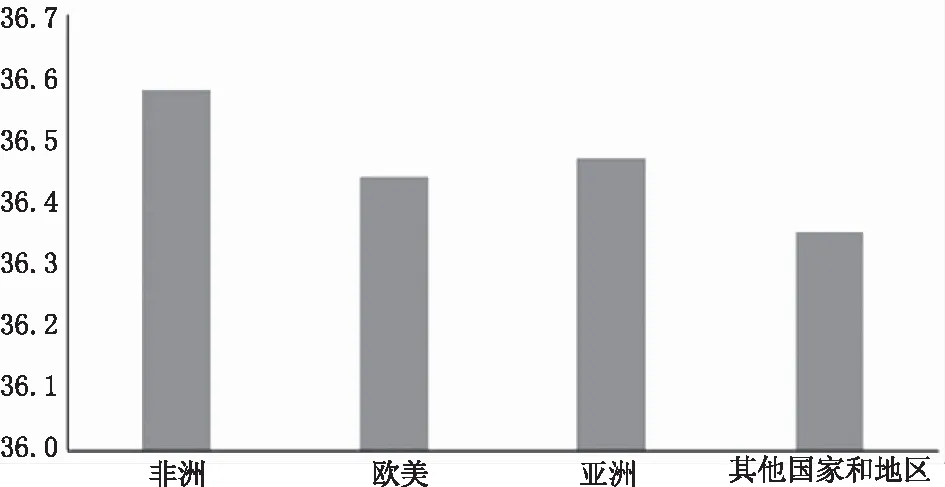

在華外國人對中國形象的態度傾向如表1所示。他們對文化形象、歷史形象、國民形象的評價最為積極,其中文化形象的好感度排名最高(M=6.83,SD=1.84);對城市形象、企業形象、政府形象的評價相對較低,其中政府形象的好感度最低(M=5.10,SD=1.91)。不同國別的受眾對中國的好感度也各不相同。包括肯尼亞、津巴布韋、蘇丹在內的非洲國家對中國的平均好感度最高(M=36.58);包括巴西、阿根廷、烏拉圭在內的拉美國家和伊朗、沙特阿拉伯、塞浦路斯在內的中東國家對中國的平均好感度最低(M=36.35)。

表1 在華外國人的對華態度(N=316)

2.自變量

(1)國際媒體涉華新聞接觸

過去的媒介使用研究大多將一般媒介接觸(General Media Use,即媒介接觸頻率)等同于新聞使用,然而使用媒介的受眾未必關注涉華新聞。因此,本文根據日本學者山本正弘(Masahiro Yamamoto)等人設計的網絡媒介使用量表,并結合臉書的具體情況,將國際媒介涉華新聞接觸具體操作化為3個題項,答案采用李克特五級量表編碼(1=從未,5=每天多次)。根據探索性因子分析,一共析出1個公因子,因子成分矩陣如表2所示。

圖1 在華外國人的對華態度平均值(N=316)

表2 國際媒體涉華新聞接觸的主成分因子分析

注:KMO值是0.602,Bartlett球形度檢驗顯著性水平為0.000,Cronbach′s α=0.71,變量具有較好的信度和效度。

(2)中國媒體涉華新聞接觸

臉書是一個國際媒體平臺,中國主流媒體自2009年開始陸續進駐臉書,截至今日已取得了一定的成效。因此,在華外國人可以在微信和臉書兩個平臺上關注中國媒體。由此,本研究根據山本正弘的網絡媒介使用量表,將中國媒體涉華新聞接觸具體操作化為6個題項,答案采用李克特五級量表編碼(1=從未,5=每天多次)。根據探索性因子分析,一共析出2個公因子,用最大方差法進行因子旋轉,旋轉后的因子成分矩陣如表3所示。

表3 中國媒體涉華新聞接觸的主成分因子分析

注:KMO值是0.734,Bartlett球形度檢驗顯著性水平為0.000,變量具有較好的信度和效度。

“微信新聞接觸”包括微信上的中國新聞報道閱讀、電視節目觀看和點贊評論,Cronbach′s α=0.73;“臉書新聞使用”包括臉書上的中國新聞報道閱讀、電視節目觀看和點贊評論,Cronbach′s α=0.82。

(3)社交媒體的線上交往

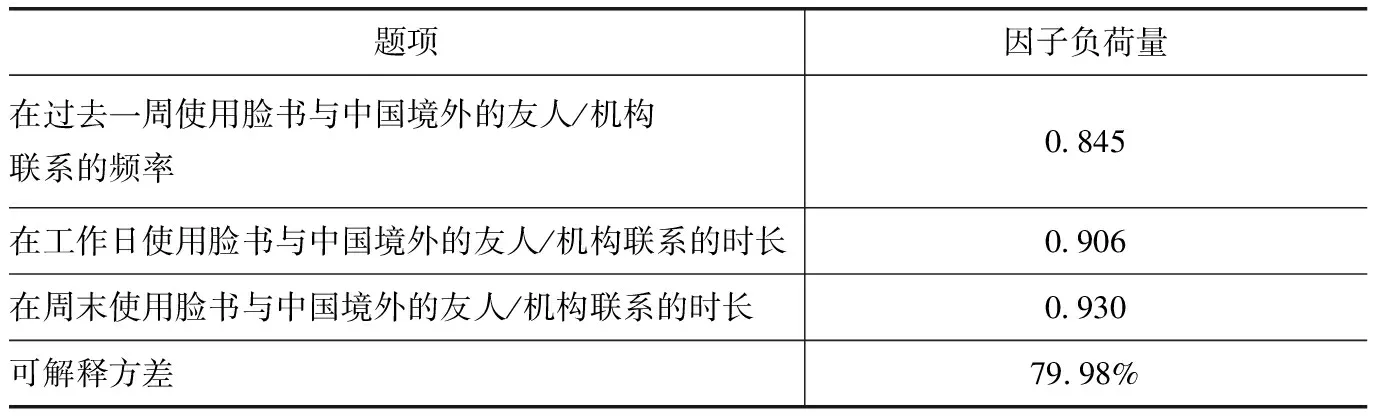

Vergeer和Pelzer認為人們在社交上花費的時間成本更能揭示社交關系的強度。所以,本文主要從時間維度對社交媒體的社交使用進行測量。對于社交媒體中社交使用的測量主要采用Valkenburg設計的社交使用量表。根據該量表,本文將國際社交媒體的線上交往和中國社交媒體的線上交往各操作化為3個題項,答案采用李克特五級量表編碼(1=從未,5=每天;1=從未,5=超過4小時;1=從未,5=超過4小時)。探索性因子分析的結果分別如表4和表5所示。

表4 國際社交媒體線上交往的主成分因子分析

注:KMO值是0.702,Bartlett球形度檢驗顯著性水平為0.000,Cronbach′s α=0.86,變量具有較好的信度和效度。

表5 中國社交媒體線上交往的主成分因子分析

注:KMO值是0.670,Bartlett球形度檢驗顯著性水平為0.000,Cronbach′s α=0.79,變量具有較好的信度和效度。

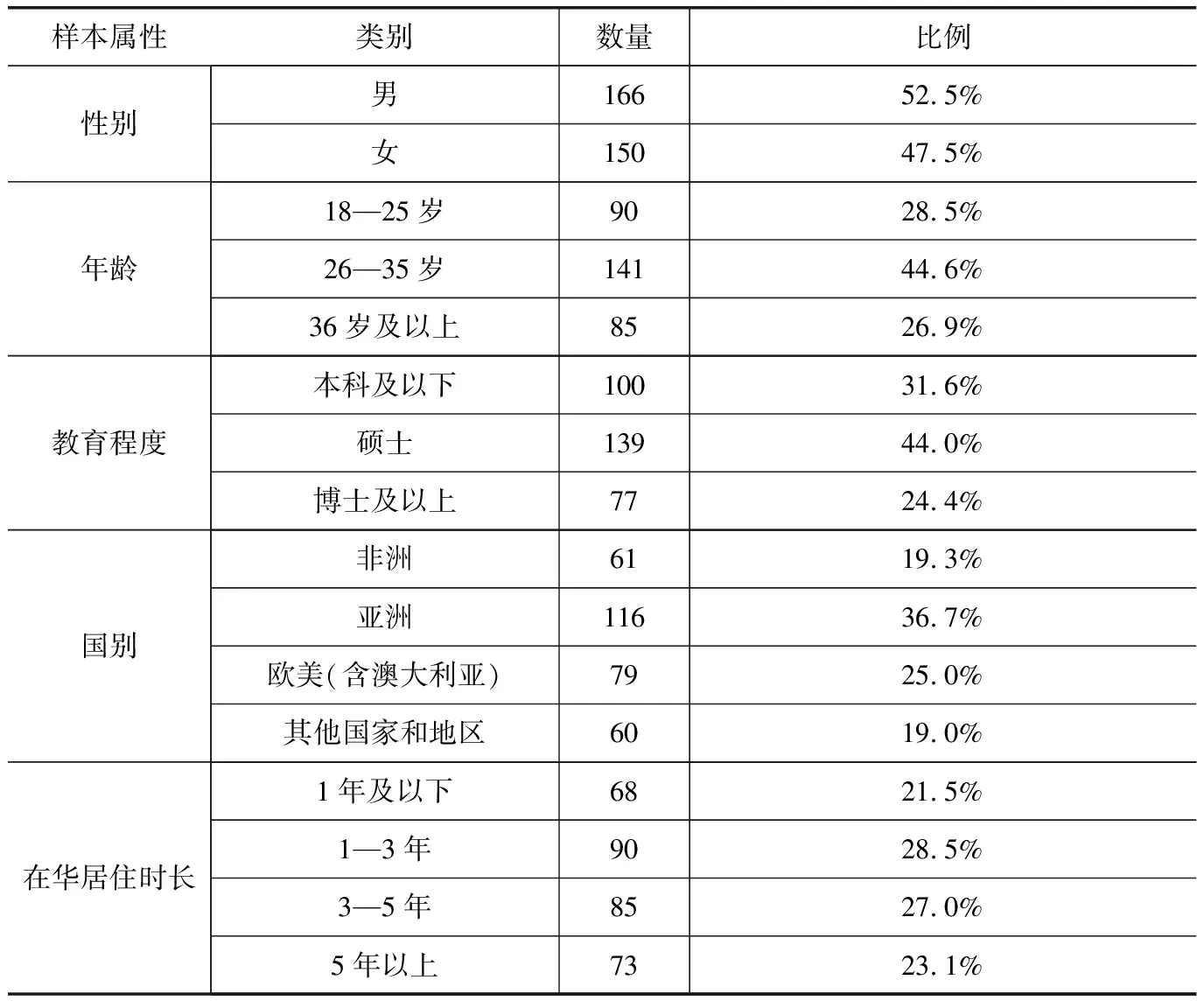

3.控制變量

根據既往相關研究,人口統計學變量(如性別、年齡、教育等)也可能影響到新聞使用和國家形象認知之間的關系。此外,文化涵化理論認為,旅居者的居住時長也可能影響他們對該國的態度。對此相關的解釋是,旅居者初到寄居國時由于受到文化休克(cultural shock)的影響,傾向于保持疏離的狀態。一旦停留的時間越長,就越有可能對所在國的文化產生認同,也更容易產生態度上的轉變。結合本文的受訪者情況,最終將性別、年齡、教育程度、國別和在華居住時長這5個變量納入控制變量。表6是人口統計學變量的描述結果。

四、研究結果

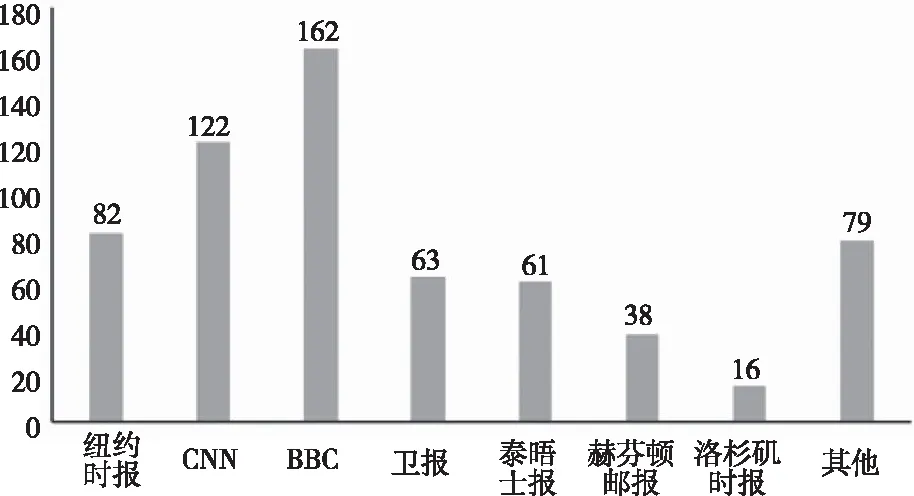

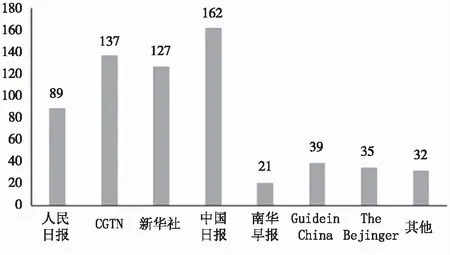

研究問題一關注的是在華外國人通過哪些新聞媒體獲取與中國相關的信息。如圖2和圖3所示,在國際媒體方面,受訪者主要依賴英美兩國的主流媒體獲取涉華信息。其中BBC和CNN分別是在華外國人媒介使用率最高的兩大媒體。在中國媒體方面,受訪者主要通過中國日報、CGTN、新華社、人民日報等媒體獲取中國信息,香港的《南華早報》也擁有一定的使用率。此外,GuideinChina和theBeijinger等生活媒體復合型自媒體微信公眾號具備一定的關注度和使用率。

表6 人口統計學變量描述(N=316)

研究問題二和研究問題三分別關注在華外國人的涉華新聞接觸和社交使用對他們對華態度的影響。為了進行回歸分析,將分類變量“國別”作為虛擬變量處理,將“在華居住時長”作為連續變量處理。根據表7的OLS回歸方程結果,國際媒體涉華新聞報道對在華外國人的對華態度不存在顯著影響(β=0.124,p=0.762>0.05),假設1不成立。中國媒體涉華新聞接觸對在華外國人的對華態度具備顯著正向影響(β=0.391,p=0.019<0.05),假設2成立。國際社交媒體線上交往對在華外國人的對華態度不存在顯著影響(β=-0.103,p=0.281>0.05),假設3不成立。中國社交媒體線上交往對在華外國人的對華態度存在顯著正向影響(β=0.482,p=0.005<0.01),假設4成立。人口統計學變量中,來自非洲國家受訪者的對華態度,要顯著高于儒家文化圈影響范圍內亞洲國家的對華態度(β=0.154,p=0.014<0.05)。這可能得益于中國與非洲國家的良好關系,以及這些國家的留學生對于中國經濟復興的向往。在華居住時長對在華外國人的對華態度具備顯著正向影響(β=0.081,p=0.021<0.05)。這說明外國人在中國的居住時間越長,就越可能對中國產生正面的評價和印象。

圖2 在華外國人獲取中國信息的國際媒體(縱軸為受眾人數)

圖3 在華外國人獲取中國信息的中國媒體(縱軸為受眾人數)

變量標準系數標準差t值Sig.性別-0.0121.119-0.1880.851年齡-0.0091.052-0.1220.903教育程度-0.0190.807-0.2690.788月平均收入0.0530.7140.6090.543在華居住時長0.081?0.5650.0010.021國籍(以“亞洲”為參照)非洲0.154?2.232-0.4290.014歐美(含澳大利亞)0.0991.5171.4890.138其他國家和地區0.0283.2442.4730.669國際媒體涉華新聞使用0.1240.2450.3030.762中國媒體涉華新聞使用0.391?0.1482.3700.019國際社交媒體線上交往-0.1030.170-1.0800.281中國社交媒體線上交往0.482??0.1932.8210.005R20.452調整R20.364

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

五、結論與討論

移動社交媒體時代,整個媒介效果機制變得碎片化,國家形象的效果問題也變得比以往復雜得多。在傳統媒體作為公共生活中心的年代,無論是文本的意義還是受眾的接受情況,都是系統性、總體性的。但今天,一國的形象建構和人們的形象認同在很大程度上受制于很多技術性的狀況和語境化的因素。過去的國家形象跨文化傳播研究或多或少地遵循了一種“西方本位”的視角,自覺或不自覺地將中國視為文化“他者”,探討外媒的涉華報道在塑造國際公眾中國形象認知方面的影響力。這不但容易導致結論的單一、固化,也容易出現斯圖亞特·霍爾(Stuart Hall)所說的“理論嫻熟”(theoretical fluency)問題,即研究結論超出本土經驗的解釋范疇。本研究是一次國家形象跨文化傳播的“中國本位”轉向嘗試。通過實證的研究方法,本文試圖發現社交媒體語境下在華外國人的新聞接觸與對華態度之間細膩的、語境化的結論。

第一,盡管在華外國人習慣性地通過國際媒體獲取中國訊息,尤其是歐美主流媒體,但西方主流媒體的意見形塑能力卻開始“失靈”。一種可能的解釋是,即使在母國時,國際媒體也只是國際公眾形成對華態度的一個因素,國家形象還受制于地緣政治、外交政策、社會互動關系、文化接近性以及社會文化結構等諸多因素的復合影響。從這個角度來講,過往我們在某種程度上放大了西方媒體的“妖魔化”能力。另一種解釋是,這可能源于后真相時代西方媒體在世界范圍內的信任滑坡。正如王維佳指出的那樣,西方媒體曾經是普羅大眾的代表者,但媒體精英和社會基層正在從傳統上的“代表信任關系”轉變為“蔑視對抗關系”。因此,盡管國內外的中國報道很多時候在口徑、立場、觀點上都有分野,但出于“信任危機”,在華外國人開始對西方媒體帶有負面導向的對華報道持審慎態度。這對中國進一步追求國家形象的成功轉譯和世界認同,不啻為一個積極的信號。

第二,中國主流媒體對在華外國人的中國形象認知存在積極的正面影響,這一發現不但肯定了我國媒體國際傳播能力建設的階段性成果,也是對新時期“講好中國故事”“創新話語體系”等傳播理念先進性的印證。中國的對外傳播已經經歷了從硬件設施建設到核心能力打造的轉變階段,追求跨文化的意義共享已經成為了主流媒體的主要目標。本研究的發現說明,不管是在新聞理念、新聞話題、新聞表述的實踐技巧層面,還是跨文化差異的價值層面,中國媒體在核心能力的建設上進階較快。同時,本研究也側面驗證了韋路的研究發現,即新媒體比傳統媒體更有助于增進國際公眾的中國形象正面認知。在華外國人對這種新的傳播機制更加信任和依賴,所以就下一步國際話語權建構來說,我國媒體可以進一步加強媒體融合布局,在臉書、推特、優兔、微信等社交媒體平臺上創新新聞實踐,不斷提升賬號活躍度和運營能力。

第三,跨文化人際交往是增進國際公眾對中國形象正面認知的重要途徑,但經由社交媒體的線上交往較之傳統的面對面接觸既有相似的地方,又呈現出不同的特征。首先,從新聞接觸和線上交往對對華態度的相關系數來看,線上交往的正面貢獻值高于新聞接觸的正面貢獻值。這說明跨文化直接經驗作為一國形象認知的影響因素,其催化作用正從現實世界延伸到網絡世界。但也應該看到,在對中國形象的正面貢獻上,作為跨文化直接經驗的線上交往所發揮的作用仍然低于預期。接觸理論認為,跨文化族群交際可以減少對文化“他者”的偏見,因此是新聞接觸和國家形象認知之間的重要中介因素,然而本研究并未發現線上人際交往具備同樣的中介作用。可能的解釋是在華外國人的微信線上交往偏向簡單化和功利化,他們更關注個人行動對社會網絡中資源的喚起、整合和交換,具有較強的目的性和工具性。而反觀國人的社交媒體使用可以發現,情感維系是國內用戶線上交往的主要動機之一,這一點可以從中國用戶微信上活躍的家族群、朋友群、同學群等各類“群”中窺見。這也說明了在如何促進和“橋梁人群”的交往互動,以便提升他們對中國的文化親近性上,我們仍然有較大的作為空間。

最后,雖然中國主流媒體在適應新技術環境的過程中持續了自身的媒介特征和傳播優勢,但自媒體賬號可以提供官方權威以外的補充性觀點,是國內外輿論場的重要組成部分。比如GuideinChina、theBeijinger等微信英文公眾號就從自媒體的藍海中脫穎而出,開始吸納越來越多的在華外國用戶。簡言之,自媒體已經逐漸成為向世界說明中國的重要力量。值得注意的是,這幾個微信公眾號從運營主體上看仍屬于“中外合資”的模糊范疇,稱不上嚴格意義上的中國本土自媒體。但也應該看到,近幾年包括“李子柒”“滇西小哥”等中國本土“草根”自媒體已經崛起,并在YouTube上收獲了驚人的數據表現,其粉絲數量和互動數據甚至遠遠超過了CGTN、New China TV(新華社YouTube賬號)等主流外宣媒體。如何整合這些民間英文自媒體的力量,加強它們的新媒體建設,以便更好地配合中國主流媒體的對外傳播、更好地進行輿論引導和國家形象傳播,可以是我國建設國際傳播能力的下一個發力點。

本研究亦存在若干不足。首先是因變量的復雜性:公眾對中國的態度基于“國家形象”,而“國家形象”具有寬泛復雜的內涵。雖然本研究將其細化成多個子維度,受訪者對于“城市形象”和“企業形象”的指向仍存在一定程度的困惑。為此,本研究在調查問卷中列舉“北京、上海、深圳、廣州、成都”等作為中國城市代表,“華為、央企、阿里巴巴、海爾”等作為中國企業代表。所以,本研究的因變量闡釋并未窮盡所有可能性;其次是話題的敏感性:部分受訪者對于“政府形象”的話題未必完全如實作答,尤其是一些在華工作多年的媒體從業者,由此可能會影響數據的效度;最后是樣本的局限性:由于在華外國人群體的樣本獲取難度,本研究有效樣本僅有316份,未能采取更精確的分析方法談探求變量間關系。此外,大量俄國籍受訪者僅使用VKontakte而非臉書來獲取涉華新聞,因此本研究不得不排除這部分樣本。后續研究如若能擴大抽樣范圍,當更有代表性。

注釋:

① Willnat,L.,& Metzgar,E.T.AmericanPerceptionsofChinaandtheChinese:DotheMediaMatter? Paper presented at the 65th Annual Meeting of the World Association for Public Opinion Research,Hong Kong,2012.

② 蘇林森:《美國人眼中的東方巨龍:涉華新聞關注與美國人對中國的認知、態度的關系》,《國際新聞界》,2018年第5期。

③ Golan,G.,& Wanta,W.InternationalElectionsonUSNetworkNews:AnExaminationofFactorsAffectingNewsworthiness.International Communication Gazette,vol.65,no.2,2003.pp.25-39.

④ McNelly,J.T.,&Izcaray,F.InternationalNewsExposureandImagesofNations.Journalism and Mass Communication Quarterly,vol.63,no.3,1986.pp.546-553.

⑤ 趙云澤:《“對內傳播”的“對外傳播”效應——基于對在京外國人媒介接觸狀況的調查》,《新聞與寫作》,2010年第10期。

⑥ 王帆:《在華外國人的媒介使用與效果研究》,復旦大學博士學位論文,2012年。

⑦ 楊凱、唐佳梅:《精準對外傳播視角下國際受眾的歷時性研究——基于對廣州外國人媒介使用和信息需求的連續調查》,《現代傳播》,2018年第6期。

⑧ Peng,Z.RepresentationofChina:AnacrosstimeanalysisofcoverageintheNewYorkTimesandLosAngelesTimes.Asian Journal of Communication,vol.14,no.1,2004.pp.53-67.

⑨ 陳慧、車宏生、朱敏:《跨文化適應影響因素研究述評》,《心理科學進展》,2003年第11期。

⑩ 國務院人口普查辦公室:《中國2010年人口普查資料》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm.