裝飾美在中國古代雕塑中的作用探析

摘 要:我國是歷史悠久的文明古國,雕塑藝術是中國最早的文化藝術形式之一,具有濃烈的地域特色和民族特征。縱觀中國古代雕塑的發展歷史,裝飾性始終貫穿在這個瑰麗輝煌的歷程之中,成為中國古代雕塑最鮮明的特征。中國古代雕塑區別于西方雕塑藝術,并未發展成為單純的藝術形式,而是兼具了實用性和美學價值。文章針對中國古代雕塑中獨特的裝飾性特征進行論述,分析其對于中國古代雕塑的作用,希望借此對現代雕塑藝術的發展起到一定的啟發作用。

關鍵詞:裝飾美;中國古代雕塑;裝飾性

我國是歷史悠久的文明古國,豐富的古代優秀文化藝術作品體現了我國傳統文化的博大精深。中國古代雕塑自誕生之初便呈現出非常明確的實用性特征。從原始社會的陶器到商周時期的禮器、祭器,直至明清時期的工藝雕塑,無不是兼具實用性與藝術性。其中,對審美藝術的追求便是借由裝飾效果達到的。裝飾美學價值的具體表現方式涵蓋了線、面、體、色多個方面和層次。古代匠人通過對多種元素的運用,為雕塑作品融入了富有時代精神的人文內涵,使之具備了極高的審美價值。中國古代的大量藝術作品閃耀著中華民族的智慧和東方古國的深邃藝術內涵和淵源文明,并在經過歲月洗滌后的今天,豐富了現代人民的精神文化生活,為現代雕塑藝術的發展提供了啟發和借鑒作用。

一、中國古代雕塑的裝飾性概述

首先,中國古代雕塑的裝飾性具有抒情寫意性。裝飾風格是中國古代雕塑自起源開始一直延續的最鮮明、最典型的藝術表現形式。它濃縮著中國各個歷史階段的歷史衍變、人文風貌、民族心理和審美追求。我國傳統藝術美學在發展過程中呈現出抒情寫意的特征,這是一種與民族心理和民族性格相適應的藝術表現形式。中國雕塑裝飾風格同樣呈現出抒情寫意的特色,區別于寫實風格,裝飾寫意風格具有多樣性和再創作性。

其次,裝飾性風格具有鮮明的中國特色、民族特色、地域特色。藝術是一種人的思維意識活動,其表現形式受到自然、社會等外界環境的制約。古代中國藝術家在傳統“禮教文化”和“中和之美”的熏陶下,形成了獨特的民族性格和審美情趣,既重視情感的交流又對表現手法極盡洗練與簡化。在追求外在形式之美的同時,尤其注重形式背后的“意”,這就使得藝術表現手法變得更加抽象和簡潔,對事物的描繪超脫于形的限制,追求表現的深受和力度。裝飾語言的運用能夠更好地拓展想象的自由空間,因此成為最佳的情感載體和表現手段。

二、裝飾性語言的不同表現風格

所謂裝飾語言即藝術家通過線、面、體、色、質等媒介反映自身審美情趣和思想感情的表現手段。中國古典雕塑秉承“借物言志”的創作理念,將主觀意識與客觀形制之美完美地結合起來,展現出獨特的藝術魅力。下面將針對裝飾語言的不同風格進行分析闡述。

(一)線性裝飾

線性裝飾即以線條為主要表現手法的方式。線是最能夠體現中華民族藝術寫意特色的手法,能夠將民族個性、民族情感以簡練而極具表現力的手法傳達出來,能夠客觀地反映出民族特色、地域特征,為抒情寫意提供了自由發揮的廣闊平臺。通過線性裝飾的合理運用能夠給雕塑作品賦予生動的韻律感和層次感。例如,在衣著上,可以運用粗獷深刻的線條表現厚重的衣物,用圓潤清淺的線條刻畫絲薄的衣物。此外,線條刻畫具有裝飾性作用。如魏晉南北朝時期的陵墓石獅雕塑,面部線條刻畫得極為精細、嚴謹,給人栩栩如生的感覺。線條的運用使得中國雕塑的藝術表現更加精細,加之色彩的豐富,使得雕塑作品“形神兼備”。

(二)畫性裝飾

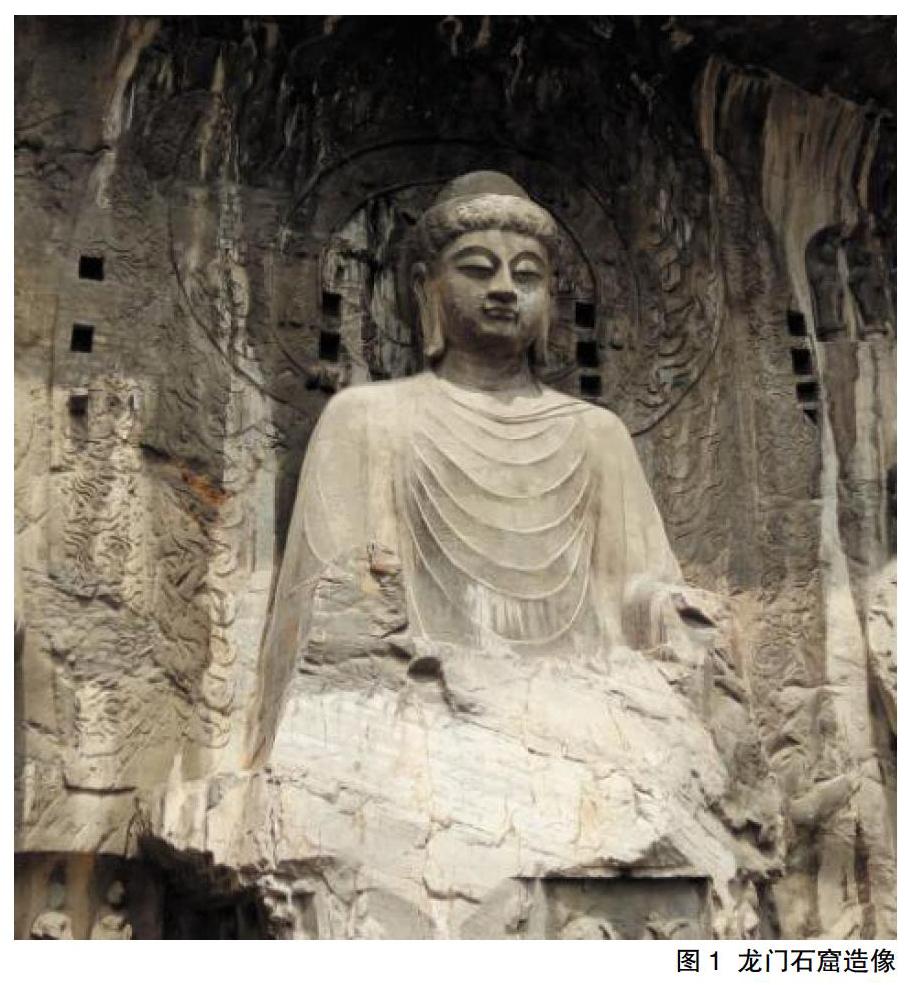

畫性裝飾即以畫面為主要媒介的表現方式。這里的面是被簡化、被加工處理過的,對雕塑作品進行大面積的分割處理,營造出具有規律性的秩序感。這種手法更多被運用于大型佛教雕塑中。如唐代龍門石窟造像(圖1),雄偉壯觀,豐滿圓潤,運用大片的色彩裝飾佛像的衣著,展現了大唐盛世的風采。畫性裝飾對于表現人體形體的動態美具有相當大的優勢。在表現人物情感方面,可以通過色彩使得人物面貌更加柔和,對于佛像來說,可以使得佛祖悲天憫人的慈悲胸懷得到淋漓盡致的體現。中國古代的畫性裝飾具有相當程度的寫實性,并非空想,而是結合人體動態和運動規律,符合視覺和審美價值,善于營造恢弘壯麗的視覺效果,在佛教雕塑、陵墓雕塑的運用中尤為突出。

(三)體性裝飾

體性裝飾即以體為主要媒介的表現方式。體性裝飾主要用于形狀較小的塊體,通過幾何方式的排列組合、穿插交互達到裝飾效果。體性裝飾主要應用于青銅器之中,商周雕塑的器型具有明顯的裝飾性,造型莊重,紋飾繁密,呈現濃重的神秘色彩。除青銅器外,玉雕造型簡潔(多為動物造型),紋樣剛勁有力,也體現了很高的藝術水平。青銅器及玉器等禮器、葬器的裝飾呈現出濃厚的地域色彩和文化內涵,如“天、人、鬼、神”思想等。

(四)色彩裝飾

色彩裝飾即以色彩為主要媒介的表現方式。中國古代彩繪的運用具有極高的水平。中國雕塑講究“三分坯子,七分色”“塑其容,繪其質”,大膽運用色彩語言,突破色彩的真實局限,給情感的抒發和藝術創作提供了極為方便的手段。中國古代雕塑在色彩選擇上無比自由、靈活,具有鮮明的象征性和概括性。這些特征可以概括為“隨類賦彩”,體現了中國藝術對宇宙事物的認知和理解。

(五)綜合裝飾

綜合裝飾即在一件作品中運用多種表現手法進行創作。這種方法體現了中國藝術整體把握事物的思維習慣和行為方式,來自對宇宙萬物整體和部分關系的深刻理解,增加了中國雕塑的表現空間和藝術內涵。

三、裝飾美在中國古代雕塑中的作用

(一)展現了中國的民族心理

中國是世界最早的文明發源地之一,是擁有著大量藝術作品和歷史文化遺產的文明古國。歷史悠久的古代雕塑藝術充分展示出中華民族璀璨的文明發展史,是中華民族人民智慧的象征。觀瞻世界雕塑藝術作品,其中我國古代雕塑作品有著自己鮮明的民族特征和濃郁的地域風情。雖然我國古代雕塑并未形成系統性的美學理論,卻在歷史發展中保持了一貫的民族特色,即抒情寫意特性。這是由中國民族心理決定的。藝術是一種意識形態,必然反映了社會客觀存在。中國古代雕塑家正是結合了民族心理和時代精神進行雕塑創作的,其中裝飾手段的運用無不體現了時代的精神風貌和民族心理。正如春秋時期精巧華麗的建筑裝飾、工藝裝飾體現了當時社會蓬勃向上的時代精神,秦俑和漢傭場面宏大、細致嚴謹,體現了務實的時代精神,是研究秦漢社會可貴又形象的歷史資料。

(二)體現了雕塑的藝術精神

古代雕塑體現了當時普遍的藝術追求和文化內涵。例如,在“天人合一”的精神理念指引下,無數脫胎于自然的雕塑作品紛紛呈現。從裝飾美的作用考量,中國古代雕塑與歷史、人文有著不可分割的聯系,體現了當時繪畫、書法藝術的水平,是勞動人民智慧的結晶,具有極高的藝術精神。

(三)表現了古代的特殊審美

中國的藝術審美具有獨特的東方特色。裝飾美也不例外,在其運用中體現著中國特殊的審美情趣,具有理想主義、浪漫主義特色。秦俑、樂山大佛、工藝雕塑無不體現著中國古代注重內涵和情感的審美傾向。

四、結語

我國是文化藝術歷史悠久的文明古國,其中雕塑藝術更是中國古代藝術中不可或缺的瑰寶之一,能夠顯示中國人文歷史的厚重和內涵。在我國漢唐時期,雕塑藝術得到大力發展。堪稱我國雕塑藝術最好的機遇期和發展期,漢唐時期的雕塑藝術非常深沉雄厚、博大精深,漢唐時期的雕塑藝術作品是中國歷史上數量最多、藝術質量最好的,因此可以說漢唐雕塑的發展特點足以代表中國古代雕塑藝術的基本特點。因為漢唐雕塑的偉大,漢唐雕塑所具有的浪漫色彩,足以證明中國古代雕塑中浪漫主義色彩的存在。中國古代的雕塑是時代精神的載體,是不同歷史文化和社會生活的具象體現,具有獨特的藝術特質。裝飾雕塑的藝術精神在今日仍然具有振聾發聵的啟示作用。裝飾美維持了中國古代雕塑在歷史長河中的生命力,也對現代雕塑在當今時代背景下的發展方向提供了啟示。

參考文獻:

[1]周曉東.論線在中國古代雕塑中的運用[J].西北美術,2012(4).

[2]蘇雅麗. 五臺山唐代彩塑中的繪畫性表現研究[D].太原理工大學,2017.

[3]王睿.裝飾美在中國古代雕塑中的作用[J].藝術研究,2017(1).

[4]王曉峰.中國古代雕塑藝術特點概說[J].美術大觀,2006(6).

[5]溫廷寬,陳少豐.傳神:中國古代雕塑的可貴特征[J].文藝研究,1980(4).

[6]齊偉.從元代雕塑的世俗化風格看古代雕塑藝術特征[J].滄桑,2009(2).

[7]洪惠鎮.淺談中國古代雕塑的藝術特點:普通美術教育欣賞課教學參考[J].中國美術教育,1998(5).

[8]柏潔.淺談中國古代雕塑和繪畫的一致性[J].科教新報(教育科研),2011(24).

作者簡介:

徐特藝,湖南工藝美術職業學院副教授。研究方向:雕塑、雕刻。