強化科技引領助力精準脫貧永新縣推進科技扶貧的做法與成效

文/科技部第30屆科技扶貧團永新執行團

永新縣位于江西省西部、湘贛兩省邊界,地處羅霄山脈中段、井岡山腳下,是“三灣改編”發生地、賀子珍故里。全縣面積2195平方千米,總人口53萬,其中農村人口43.2萬。

永新縣是科技部定點扶貧縣。自1989年以來,科技部先后派駐了30批67名科技扶貧團成員掛點永新開展扶貧工作,竭盡全力為該縣爭資金、招項目、引人才。也正是得益于科技部30年來的定點扶貧、傾情幫扶,近年來永新縣共減貧10217戶41641人,“十三五”貧困村106個全部退出,貧困發生率由2014年的10.4%降至目前的0.7%,農民人均可支配收入由2014年的6667元增長到2018年的10458元,增幅位居全市、全省前列。2018年7月,永新縣順利通過國家第三方評估檢查,退出貧困縣序列,科技部30年扶貧結出碩果。

在決戰決勝脫貧攻堅的歷程中,永新縣緊緊圍繞科技部科技扶貧“六個一”要求,堅持把科技滲透到扶貧開發各個領域,緊貼實際,精準施策。具體注重從以下三個方面靶向發力。

提升站位,科技扶貧有力度。一是強化高位推動。永新縣將科技工作提升到引領發展第一動力的高度,分別由縣委副書記、常委副縣長直接分管,一名副縣長協助分管,高位推動科技項目、資金、人才和成果向貧困村、貧困戶傾斜。二是強化上下聯動。依托科技扶貧團成立了科技扶貧領導小組,整合科技、農業、科協等縣直部門資源,在鄉鎮設立科技服務站,在貧困村實現科技特派員全覆蓋,構建了縣鄉村“三位一體”的科技扶貧組織架構。三是強化投入拉動。在縣財政拮據的情況下,每年安排科技扶貧投入近4000萬元,并設立了1億元的高新技術產業引導基金,以創新創業帶動產業發展、助推精準扶貧。

聚焦產業,科技扶貧有精度。一是提升科技含量,做優蠶桑傳統產業。蠶桑產業在永新縣有40多年的歷史,全縣現有桑園4.5萬畝、1.5萬農戶參與種桑養蠶。近年來,在科技部協調江蘇、廣西兩省科技廳的技術支持下,建立了蠶桑科技超市、病蟲害預報中心,大力推廣小蠶共育、自動取繭等新技術,蠶農畝單養殖批次從5批次提高到12批次,畝桑產值提升了3000余元。同時,由我國蠶學屆的唯一院士—西南大學向仲懷院士,以及西南大學家蠶基因組生物學國家重點實驗室在永新縣設立“蠶桑富民產業院士工作站”,共同打造重大項目開發、高層人才培育和科技合作交流的高起點平臺。通過“科技興蠶”,傳統產業煥發出新的生機與活力。

永新縣蠶桑產業在科技部扶貧團的幫助下,方興未艾,漸成優勢。

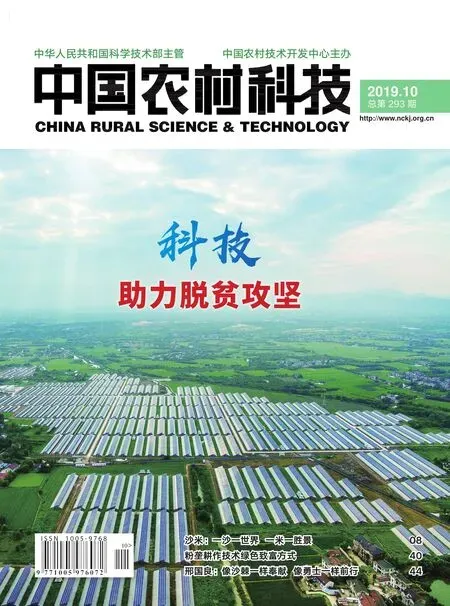

二是強化科技示范,做大蔬菜主導產業。蔬菜產業是永新縣四大富民產業之一。通過農業科技示范園的輻射帶動,依托縣鄉兩級成立的耕地流轉中心,開展“千垅萬畝”綠色蔬菜示范工程建設,積極探索蔬菜產業創新發展模式,采取“公司+科技特派員+合作社+農戶”的方式,帶動發展蔬菜種植11.4萬畝、果蔬大棚3500個,帶動貧困戶5890戶,戶均增收800元以上。

三是發揮科技優勢,做強特色富民產業。依托科技部掛點干部與科技特派團的技術優勢,依托國家重點研發計劃“藍色糧倉專項”定向支持項目,大力發展稻漁種養產業,助推4家高校科研機構與永新縣10余個稻田種養基地形成“產學研”合作,并引入盤錦光合蟹業公司投資落地。全縣共發展稻漁綜合種養面積5000余畝,建設小龍蝦繁育基地200畝。通過稻鱉共生、稻蝦共(連)作、稻蛙共生、稻鰍共生等多種技術模式,平均畝產稻谷達474.36千克,小龍蝦110.5千克,每畝平均年產值約6800元,純利潤約為3500元,為農戶增收約2500元。在這一過程中,帶動就業150余人,參與貧困戶達200余戶。

同時,該縣立足貧困村產業特色與市場需求,利用中央引導地方科技發展專項資金優質果樹示范推廣項目,助推以“一柚兩桃”發展為主,其他品種多點開花的果業產業發展新格局。截至目前,全縣果業發展面積達到6萬畝以上,參與農戶達2萬余戶,其中貧困戶3000余戶,戶均年增收1000元以上。

搭建平臺,科技扶貧有溫度。一是深化交流合作平臺,助推智力扶貧。依托科技部的對口支援,引進各類高層次人才235人次,聘請科技顧問15人次,并與清華大學、南昌大學等院校建立了長期合作關系,開展各類合作項目180余項。脫貧攻堅以來加大了送科技下鄉力度,每年舉辦適用技術培訓60余期、受益群眾3000余人次。二是搭建遠程會診平臺,助推健康扶貧。在科技部的幫助支持下,成功搭建了遠程會診平臺,將縣人民醫院和9個鄉鎮衛生院與解放軍301醫院、武警總醫院等知名醫院進行互聯互通,使群眾不出遠門就能享受到國內專家的診治,累計為群眾節約診療費用1300余萬元。三是搭建捐資助學平臺,助推教育扶貧。在科技扶貧團的牽線搭橋下,先后開展捐贈項目25個,接收愛心捐助2000余萬元,資助貧困學生520人次。

脫貧“摘帽”只是底線任務,同步小康才是最高目標。下一步,永新縣將深入貫徹落實習近平總書記關于扶貧工作的重要論述,在鞏固提升脫貧成果的同時,繼續發揮科技創新的引領作用,以更務實的作風、更有力的舉措,決戰同步小康,實現鄉村振興。