貢斌與染黃紙

侯萍

【內容提要】染黃紙,因其書寫性好、防蟲蛀、韌度高等功能特性,不僅被歷代皇家教令政府公文、典籍專用,還對各個時期的造紙術在不同地域的發展有著里程碑式的意義。對古法染黃紙制作技藝的研究,是對古紙文化的復興,有助于當今人們理解染黃紙在古代得以廣泛應用的科學內涵,在傳承古法手工技藝的同時,也為當代手工紙的研制提供更多的技術依據。貢斌與他的老師中國制漿造紙研究院王菊華先生、中國國家圖書館杜偉生先生,瀝盡8年心血復原出晉唐染黃紙,并舉辦“漢紙越千年:載道藏真”古紙文化展。展覽以染黃紙的復原為切入點,從內容到呈現方式給了我們更多的啟示,為非遺如何發聲表達,如何融入當代,如何在當代環境下活態傳播與傳承提供了很好的范本。

【關鍵詞】染黃紙 古法造紙 古紙文化

距今傳世最早的紙質檔案,是現藏于北京故宮博物院的《平復帖》,歷經1700多年仍保存完好,主要原因要歸功于其書寫載體——染黃紙。隨著中國造紙技術的發展,染黃紙的出現,因其書寫性好、防蟲蛀、韌度高等功能特性,不僅被歷代皇家教令政府公文、典籍專用,還對各個時期的造紙術在不同地域的發展有著里程碑式的意義。作為古代造紙技藝的高峰,對古法染黃紙制作技藝的研究,是對古紙文化的復興,有助于當今人們理解染黃紙在古代得以廣泛應用的科學內涵,在傳承古法手工技藝的同時,也為當代手工紙的研制提供更多的技術依據。

德承貢紙坊的創始人貢斌,一心致力于中國古法造紙技藝和文化的研究。他從2006年的一個公益項目中接觸到造紙,自2009年開始學習手工造紙,拜訪各地造紙專家學者,從原材料的產地、制漿抄紙到紙張的使用、研究、檢測等多方面與紙相關的部門領域學習,并通過古書上的介紹,以及對現存古紙的成分鑒定,反復試驗,希望還原最純粹的“手工紙”,完成真紙理念,再造漢紙系統。

2011年至今,貢斌一直在做復原木本韌皮纖維的實驗。即大構皮、小構皮、楮皮、三椏皮、青檀皮、白麻、苧麻、毛竹、狼毒草、蕘花、結香皮、東羅嘎布、矮樹、葛藤、紫藤等不同地區所產原材料采摘,分級蒸煮,春搗制漿,澆灌,端簾抄制,壓榨,牽曬等等的全流程紙張(半成品生紙部分)復原實驗,再從生紙加工熟紙的多種加工流程(如打紙、入潢、涂布、砑光等等)的復原實驗。

2012年貢斌開始在中國制漿造紙研究院造紙纖維形態領域研究專家王菊華的支持下進行染黃紙的復原實驗。同時,在對不同時期的實物及文獻學習的過程中,不斷找尋不同地區的黃柏及粘合劑等相合原料做對比實驗。2016年又在中國國家圖書館研究館員、國家級非物質文化遺產代表性項目傳承人杜偉生的指導下,開始在打紙工序上進行反復實驗,直至2018年復原出染黃紙的全部工序。

2019年7月4日,以“漢紙越千年:載道藏真”為主題的古紙文化展在北京拉開帷幕,展覽設計了6個區域,分別以紙之四德、求知之道、尋真之道、尊師之道、好學之道、存真之道、志同之道,向公眾展示貢斌與他的老師中國制漿造紙研究院王菊華先生、中國國家圖書館杜偉生先生,瀝盡8年心血復原出的晉唐染黃紙,以及中國古紙文化。承載著悠悠華夏文明的染黃紙,從出現到幾近消失,跨越千年,終以最接近本真的面貌呈現在當今世人面前。

染黃紙,又稱黃紙、潢紙、黃麻紙,是我國晉代發明出來的一種非常珍貴的染色紙。唐代在染黃紙的基礎上涂上蠟,發明了硬黃紙,使紙具有光澤瑩潤,艷美的優點。據記載,硬黃紙“長二尺一寸七分,闊七寸六分,重六錢五分”,可見其紙之厚重,我們現在所看到的唐人王字摹本,皆用硬黃紙所摹,宋人亦繼續如此。

魏晉南北朝時期,染黃紙盛行于世,原因有三:

一、防蛀抗水,宜久藏

染黃紙的制作工藝中最重要的一步是用黃柏(黃檗)染色。黃柏能入藥防蟲蛀,從而使紙張歷經千百年尤如新作。西晉陸機的《平復帖》、二十世紀七十年代在山西應縣佛宮寺木塔塑像內發現的遼代檔案及在敦煌出土的檔案,這些紙質檔案能保存至今,與染黃紙的工藝和成分密切相關。

二、神圣莊重,宮廷專用

按照古代的五行說,黃色,是五色中的正色,所以古時凡神圣、莊重的物品常飾以黃色,重要典籍、文書也取黃色。故染黃紙被視為宮廷專用紙張。

三、不刺眼,易校勘

黃色不刺眼,可長期閱讀而不傷目。如有筆誤,還可用雌黃涂后再寫,便于校勘。

鑒于以上三點,結合美觀實用與制度禮儀,特別是其防蟲避蠹的重要特性,染黃紙成為魏晉以來的皇帝敕書、臣下奏札、官府公文等官方用紙。《三國志·魏書卷十四·劉放》記載:“帝納其言,即以黃紙授放作詔。”南北朝時,用黃紙抄寫道經以及佛經。唐代,黃麻紙已作為官方、軍方的特定用紙。李肇《翰林志》:“凡賜與、征召、宣索、處分日詔,用白藤紙;凡慰軍旅,用黃麻紙并印。”宋敏求《春明退朝錄‘卷下》:“唐《日歷》貞觀十年十月,詔始用黃麻紙寫詔敕。蘇易簡《文房四譜‘卷四‘紙譜》:“為詔以青紙紫泥。貞觀中,始用黃紙寫敕制。高宗上元二年詔日:詔敕施行,既為永式,比用白紙,多有蟲蠹。宜令今后尚書省頒下諸司諸州縣,宜并用黃紙。”宋代,黃紙除用于皇帝發布詔令文書外,還在其他領域使用。《宋史·職官志》載:“元豐法,凡入品者給告身,無品者給黃牒。”宋代有品級的官員任命狀用“告身”,無品級者委任狀使用黃紙書寫。蘇軾《東坡集續集六·書簡與潘彥明》載:“不見黃榜,未敢馳駕,想必高捷也。”上述各朝代的史料記載可見染黃紙在中國古紙文化中的歷史地位。

“漢紙越千年:載道藏真”古紙文化展以染黃紙的復原為切入點,以古紙文化為核心,結合當代藝術的視覺呈現方式和浸入式觀展體驗及公眾人物直播等自媒體傳播方式,多角度、多方位、多范圍挖掘、呈現及傳播古紙文化,從內容到呈現方式給了我們更多的啟示,為非遺如何發聲表達,如何融入當代,如何在當代環境下活態傳播與傳承提供了很好的范本。

展覽首先呈現了復原染黃紙的工藝和后期加工的各類原料、工具、容器等。在現場還能看到底紙、染潢、打紙、砑光等部分工藝流程的工具,尤其是貢斌和老師們這8年來對全國不同地區的染潢材料黃柏和不同手工紙原材料楮皮、桑皮、大構、小構、狼毒草等的入潢實驗和研究。另外還設有展示臺,展示王菊華和杜偉生從事紙張纖維形態研究、文物修復的設備與工具,跟隨著大屏幕重溫兩位前輩致力于造紙研究以及古籍修復的幾十個春秋。

染黃紙的制作工藝十分繁瑣,據北魏賈思勰《齊民要術》記載:“凡潢紙,滅白便是,不宜太深,深色年久色暗也。”又記其制法云:“黃蘗熟后漉滓搗而煮之,布囊壓訖,復搗煮之。凡三搗三煮,漆和純汁者,其省四倍,又彌明凈。寫書夏然后入潢,縫不淀解。其新寫者,須以熨斗縫熨而潢之。不爾,人則零落矣。”一張手工紙實際制作所需的程序大概有:原料種植,剝樹皮、出青、曬干、初選、浸泡、蒸煮、中選、腌料、洗滌、踏揉、洗滌、精選、舂爛、壓平、踏料、入笪下槽、耘槽、抄紙、濕壓、牽紙、晾曬、收邊、整理……從蹲式、跪式、坐式到立式,從澆灌法、漉發、流漉法,端簾式抄制、吊簾式抄制、東方式抄制、雙人抬簾式抄制等等。貢斌在學習研究復原制作紙的過程中,對這些方法都進行了了解和復原。

在“求知之道”展區,中科大手工紙研習班最小的傳承人呂天怡(近20歲)根據阿城編著的《河圖洛書:文明的造型探源》設計了一個約70平米的三層九宮格陣,這一展區中,染黃紙作為視覺藝術主體,以裝置藝術的形式展現王菊華先生主編的《中國古代造紙工程技術史》九個章節。《中國古代造紙工程技術史》(《中國古代工程技術史大系》,山西教育出版社)以時間為縱軸,概述了自原始社會至東漢發明造紙術前的圖文載體及造紙術發明前后的相關事件,詳述了各歷史朝代對造紙術的貢獻,介紹了直至近代仍保留下來的傳統造紙工藝。貢斌說,他剛接觸手工紙時,就是看王菊華先生的這本書了解紙、認識紙的。可以說,這個裝置代表著貢斌的求學之路,亦是他的求知之道。觀眾們可以跟隨前輩的指引,在一個大的格局下系統全面的認識傳統紙,又可從新的角度和思維重新審視紙的藝術價值。

非遺的復原,不僅僅是對技藝本身的復原,還應探究、挖掘與其相關的文化形態。筆墨紙硯,是中國古代書寫工具的基本構成。紙張與書寫工具相互配合,相互影響,繼而演變,而書寫方式的變化,也一定程度的影響著紙張的呈現狀態。貢斌通過深入、細致的研究,將古代傳統書寫方式還原在展覽現場,給觀眾以多元化的角度和互動式體驗去深入了解古紙文化。

據考,有毛筆以來的7000年,起碼5500年是“席地而坐”。到了南北朝胡床、胡椅的引進,才有了垂足而坐。在紙張產生之前,中國古人用“尺牘”“竹簡”等作為書寫載體,兩膝著地,腳掌朝上,左手執簡牘,右手執筆,沒有任何依托與支撐,1958年在長沙出土的西晉永寧二年的青釉書寫瓷俑,可見這一書寫方式。紙發明并逐漸代替簡牘之后,古人在很長時間里仍是采用此種坐姿,以及用書架支撐起紙張與右臂書寫。在“好學之道”展區,專門用樹皮纖維隔出來一個區域,貢斌復原了古時“帷幄”的樣式,帷幄之內是古人讀書的基本空間,四周遮擋者稱“帷”,頂上如屋蓋者為“幄”。帷幄內有幾案,幾案上有紙張、硯臺等,觀眾們可席地而坐,親身感受古人讀書習字的狀態,親身體驗染黃紙與墨汁的相合之妙。作為書寫載體,好的紙張,能夠很好的控制墨的開暈,保持線條的流暢、用筆的穩定,從而更好的控制字形,有著事半功倍的效果。

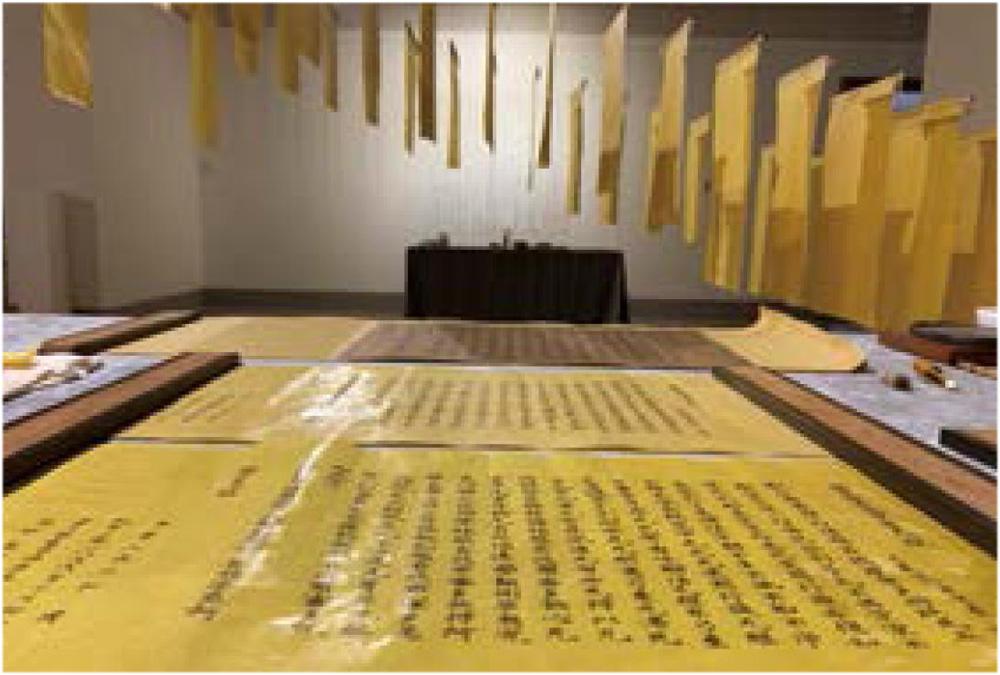

當今的展覽形式多樣,浸入式體驗已經越來越多的進入公眾的視野。通過打造豐富的視覺場景與真實體驗,帶來身臨其境的感受,沉浸在營造的氛圍中,從而更專注和深入當下活動內容。在互動中不斷發生同化,展品也隨著每一次變化愈加動人。貢斌在展覽現場區隔出一個暗空間“存真閣”,將“浸入式體驗”應用其中。“存真閣”展示有《道德經》《普賢菩薩行愿品》《金剛經》等分別長達數10米的巨型經卷,還有《中國共產黨黨綱》以及眾位書寫者抄寫的流傳至今的不同歷史時代的經典之作。用復原的染黃紙重新摹寫這些歷史經典,是向前人的致敬。在百年前,王圓箓、斯坦因、伯希和奧登堡都曾秉燭觀看敦煌藏經洞的珍貴典籍,“存真閣”里準備了15盞油燈,每人手持一盞,整個空間營造出莊嚴又神秘的氛圍,安靜、幽暗的環境讓人釋放全身感官,增加觀展體驗,真實體驗前人挑燈欣賞典籍的狀態,以及真切體會百年變遷遺留的痕跡。

紙是古代中國對于世界文明的偉大貢獻,手工造紙技藝無不凝聚著我國各朝歷代人民的智慧結晶。而今,隨著時代的發展,機械化大生產帶來的造紙技術的革新,極大地沖擊了手工紙制造行業,勞動強度大、收入微薄的手工紙制造業面臨前所未有的危機,迅速消退。進入九十年代以后,隨著手工紙生產的萎縮,銷售的放開,管理機構的弱化,手工紙制造行業更是陷入無序狀態。手工紙制造技藝作為我國一項歷史悠久、傳播范圍廣泛、影響深遠的傳統技藝,一方面為重要的非物質文化遺產,同時其產品還具有不可替代的使用價值,雖然機制紙所占比重已達99%以上,但在我國,書畫、文物修復、祭祀等都離不開手工造紙。手工造紙技藝的沒落,讓我們面臨著古字畫、檔案用紙修復材料缺失,當今作品的后續留存與可修復性等隱患問題。對于手工紙制作技藝的保護,雖指定了非遺傳承人,但仍缺乏對手工紙的系統研究,以及對行業規范的管控。手工制紙的行業標準在哪里?工業化制紙材料中的添加對后續作品、檔案的留存和修復又將產生怎樣的影響?由紙引發的一系列問題,往往如蝴蝶效應般對未來產生巨大影響。可見,中國的手工造紙行業亟待規范,中國的紙文化亟待復興。

作為從事非遺工作的傳承個體,貢斌在追“源”尋“真”的道路上砥礪前行,他認為,從歷史傳承的角度來看,真正承載文化和歷史的材料,是紙。如果用的紙不對,那么,即便畫作再精美、書法再飄逸,也無法真正流傳千古。他最希望的,就是能夠跟所有對紙文化感興趣的人進行學習和交流,真正讓民眾了解紙的價值,讓傳統文化的瑰寶回到人們身邊。