湘西苗族鼓舞的當代傳承與發展

金娟

【內容提要】本文通過對四位湘西苗鼓舞王的調查走訪,深入了解他們各自親歷、親見、親聞的與湘西苗族鼓舞有關的事情。在此基礎上對當代湘西苗族鼓舞的傳承發展現狀進行梳理,并對其在傳承發展中遇到的問題進行解析,為湘西苗族鼓舞未來的傳承發展提供對策和建議。

【關鍵詞】湘西苗族鼓舞 傳承與發展 苗鼓王

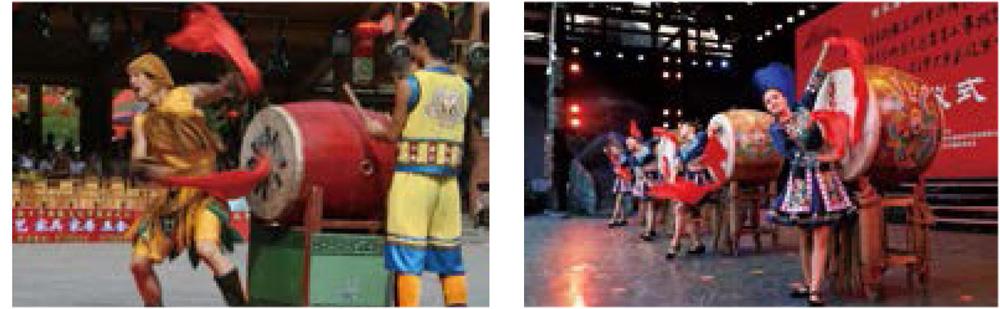

湘西苗族鼓舞,苗語叫“獨龍”(或讀濃)、“抱龍”(報濃)等,也就是苗族人常說的打鼓,主要流傳在湘西土家族苗族自治州的花垣、鳳凰、保靖、瀘溪、古丈和吉首等地。每年春節、農歷四月八、農歷六月六、趕秋和椎牛盛會,都是打苗鼓最活躍的季節。人們或擊鼓為號,或以鼓助興。常常是在村寨平坦的空地上支起鼓架,放上紅漆大鼓,由一人敲擊鼓邊作為基本節奏,另一人、兩人或多人敲打鼓面,圍繞鼓身進行舞蹈表演。湘西苗族鼓舞的表演形式較為豐富有疾馳雄健的男子鼓舞、奔放熱情的女子單人鼓舞、配合協調的女子雙人鼓舞、風趣詼諧的猴兒鼓、輕移碎步的花鼓舞、粗狂豪放的徒手鼓舞、動作一致的四人鼓舞以及邊歌邊舞的團圓鼓舞等等。

湘西苗族鼓舞這一傳統舞蹈形式在傳承過程中不斷發展完善,這與該地悠久的鼓舞傳統、良好的文化生態環境、高度的民眾參與熱情等因素有著直接關系。在湘西苗族地區人們以擊鼓為榮,那些擊鼓的好手,他們的名字遍及苗鄉。每當年節活動,各地都會邀請有名的民間鼓手去表演。在新中國成立以前,湘西苗族地區每隔幾年都要評選出苗族的山歌王、苗鼓王。這種評選是民間自發舉行的,由民眾推舉出表演精良、技藝精湛,并在民眾問擁有較好口碑的鼓手為苗鼓王。新中國成立以后,這種評選鼓王的傳統依然保留了下來,并且在短短的六十多年時間里,湘西苗族地區先后評選出了六位苗族花鼓鼓王和兩位猴兒鼓鼓王。透過這些湘西苗族鼓王的表演和個人經歷,能讓我們對湘西苗族鼓舞在當下的傳承發展有更加深入的了解。

一、鼓王印象

(一)湘西苗族花鼓舞第一代鼓王——龍大姐

2007年7月,筆者搭乘一輛微型小貨車去走訪湘西苗族鼓舞第一代鼓王龍大姐。小貨車在崎嶇的山路上顛簸了三個多小時,筆者又步行了約一小時,才見到平年村的龍大姐。龍大姐一生用過四個名字,分別是龍桂香、龍正英、龍英棠、龍大姐。1928年,龍大姐出生在吉首市矮寨鎮平年村。長大后龍大姐經常出去打鼓,每當別人問起她的名字時,她覺得直言不諱自己的名字讓人害羞,就自稱龍大姐。在談到最初學習鼓舞的經歷時,龍大姐告訴筆者:“以前舊社會搞封建迷信,家里有人生病久治不愈,就會專門請人來家里打一年的鼓。等病好之后要買一頭水牛,大家一塊兒吃牛,叫吃牛合鼓。”那時,平年村時常會有人家吃牛合鼓。在打鼓師傅偶爾停下休息的間隙,一群小孩兒就會蜂擁到鼓前,龍大姐就在這樣的環境氛圍中學起了打苗鼓。看見別人鼓打得好,龍大姐就在心里暗暗下決心,一定要比別人打得更好。逐漸迷戀上打苗鼓的龍大姐甚至上山干農活時都會忍不住,將背簍反扣過來當做鼓面,練習鼓舞。長大后,龍大姐經常參加各種活動表演苗鼓。1950年,22歲的龍大姐報名參加了村里組織的農村俱樂部,去各村進行文藝表演,那時湘西許多村寨都曾留下她表演鼓舞的身影。因為精湛的苗鼓舞表演技藝,1957年和1960年龍大姐曾兩次作為湘西苗族鼓舞的代表進京表演,并受到了黨和國家領導人的接見。從北京演出回去后,周圍逐漸有人稱龍大姐為“鼓王”,各地的活動也會慕名來邀請她參加。1960年8月,龍大姐被分配到湘西州歌舞團,除了負責苗歌清唱,她還承擔起教青年舞蹈演員打苗鼓的工作。1961年,龍大姐調至湘西州京劇團工作。同年,因為個人原因,龍大姐回到了矮寨鎮平年村,與山后的一位楊姓復員軍人結了婚,婚后育有三子一女。

聊到自己的子女時,龍大姐幾度哽咽。她的女兒名叫楊貴妃,從小乖巧懂事,極有表演天賦,十幾歲時已是湘西地區小有名氣的苗鼓手。1985年春節,在矮寨鎮百獅會上,女兒登臺擊鼓助興,不料戲臺意外坍塌,被柱頭砸中,英年早逝。這個突如其來的打擊徹底改變了龍大姐的生活,那面曾經給她帶來歡樂和榮譽的鼓,那時卻給她帶去了無盡的悲傷。龍大姐一度消沉,不愿再跳鼓舞。在三個兒子和周圍人的不斷勸說下,沉寂了幾年的龍大姐才再次鼓起勇氣,重拾鼓槌,教授大家苗鼓舞。誰知命運弄人,意外再次降臨,2000年龍大姐三個兒子中唯一一位職業鼓手——楊在岸,被診斷出患有淋巴癌,不久病逝。龍大姐傷情地說:“講到我的兩個孩子我就傷心!他們兩個都還那么年輕,又都打得一手好鼓。他們去了,就像把我的心頭肉都剜去了!我哭了許多回,沒有心思再去打鼓。后來大兒子和二兒子都來勸我,讓我帶他們學打鼓。現在老二的鼓打得也很好。我跟他說:‘現在你是我唯一一個會打鼓的兒子了,你一定要把我這個苗鼓傳下去!”

為了傳承苗族鼓舞,幾十年問龍大姐在吉首大學、寨陽、矮寨等地舉辦了多期苗族鼓舞培訓班,培養學員上千人。龍大姐說:“教鼓舞就跟教書一樣,不能保守。只要是愿意過來學的,我都教。關鍵要看學生是不是真愛鼓舞。愛的人就學得快,不愛的人今天學明天就忘。打苗鼓只有勤學苦練才能熟練技巧,積累豐富的經驗。”

在跳鼓舞的七十多年時間里,龍大姐收集整理了玉花鼓、養蠶鼓、采茶鼓等20多套苗鼓舞,她表演的鼓舞內容豐富:有的反映犁田、插秧、割稻、打谷的田問勞作;有的展現紡紗、織布、砍樹、打鐵的勞動生產;還有的模仿推磨、舂碓、梳頭等生活動作。通過刻苦練習,龍大姐在繼承傳統鼓舞技藝的基礎上另辟蹊徑,形成了自己獨特的鼓舞風格。對鼓舞表演龍大姐有自己的評價標準,她說:“打鼓時,首先邊鼓的節奏不能跑,一定要均勻,才能控制住鼓舞的整個過程。站在前面打鼓,鼓手的步法、手法、表情、眼神都很重要。鼓手要了解每個鼓舞動作的內涵,清楚鼓音和動作的配合,掌握動作要點和表現幅度,才能收放自如。”龍大姐還進一步強調:“鼓手的表情要跟鼓舞相符,臉上要有戲,眼睛里要有東西。根據表演的需要,有時要搶鼓邊的節奏,有時則要讓著邊鼓。只有邊鼓與鼓音的默契配合,鼓的音色才能好聽,鼓舞表演才會更有層次感。”在聊到這些年湘西苗族鼓舞的發展時,龍大姐說:“我小時候學的那些鼓舞動作很簡單,不需要用很大力,鼓手愿意打多長時間都可以。現在社會變了,打鼓不能再用老一套,每段鼓舞表演的時間也不能太長,還要根據人們的愛好來編舞,像我編的許多鼓舞,我的孫兒們都很喜歡跳。”

龍大姐年少成名,將苗鼓舞打到了京城,受到高度的贊揚,而后她突然隱退,嫁給了一位普通農民。她中年喪女,晚年喪子,但她卻依然沒有放下心愛的鼓槌。苗鼓對于龍大姐來說,已經不再是單純的愛好,而是她生命的一部分。

(二)湘西苗族花鼓舞第二代鼓王——石順民

在石順民的家中,她接受了筆者的采訪。談話開始時,石順民有些拘束,她說自己不善于表達,于是訪談就從石順民最熟悉的打鼓經歷聊起。

1949年11月,石順民出生在湘西自治州己略鄉。石順民的外婆和母親都很喜歡打苗鼓,童年時石順民常被長輩帶著一起去看苗鼓表演,耳濡目染間她逐漸學起了苗族鼓舞。稍微大一點的時候,石順民就開始在農村俱樂部表演苗鼓舞。11歲那年,石順民被選送到吉首市戲劇學校學習,畢業后進入湘西州歌舞團工作。1982年和1986年,石順民先后參加了第二屆和第三屆全國少數民族傳統體育運動會,她憑借出色的鼓舞表演兩次榮獲第一名,并被授予“苗族鼓王”稱號。

從1982年起,石順民開始自己編創鼓舞作品。她嘗試從傳統湘西苗族鼓舞的舞姿、動律、風格中提取具有特征和訓練價值的舞蹈語匯,并對這些舞蹈語匯進行提煉、加工和整合,強化舞蹈風格。使其成為能夠遣詞造句的苗族鼓舞的舞蹈語言元素,并將這些元素運用于舞蹈的課堂教學和作品創作。如今石順民已經積累了豐富的鼓舞編創經驗,她頗有感觸地說:“以前的鼓舞基本都是傳統的,只要對苗族生活有體會就能很自然編出來。現在社會變了,打苗鼓也不僅是出于個人愛好,也有人會為了考試、比賽、年節表演等各種緣由,因此編苗鼓首先要明確對方是因為什么而跳。”石順民介紹到:“我編鼓舞喜歡采用‘傳統+形式+技巧的方式。傳統是指以前流傳下來的插秧、織布、美女梳頭等反映苗族人日常生活的鼓舞動作。形式是指,要依據對方的需要明確鼓舞作品的表現內容。我平時編創鼓舞多是以傳統的苗族鼓舞為基礎,但如果表演者是因比賽或考試而跳苗鼓舞的話,就會注重編觀賞性和技藝性,增加作品的技術技巧難度。”

2008年,石順民被評為第二批國家級非物質文化遺產項目湘西苗族鼓舞的代表性傳承人,肩負起傳承發展湘西苗族鼓舞的工作。為此,她創辦了石順民鼓舞學校,協助組建了德夯苗族鼓舞隊、矮寨苗族鼓舞隊、吉首市個私協會苗族鼓舞隊、吉首市民族實驗小學苗族鼓舞隊等47支苗鼓隊。據不完全統計,石順民所教授的學生約一千余人,她還培養出了第三代、第四代、第五代湘西苗族花鼓鼓王。經過多年的教學,石順民逐漸總結出一套自己的教學方法,她說:“我的這一套教學方法規范、系統,遵循從易到難,從慢板到快板,從傳統到變化(的規律),采用循序漸進的方式,并在其中穿插一些戲曲和舞蹈的動作及技巧。”

如今已經退休的石順民依舊孜孜不倦地在苗族鼓舞的傳承和發展上探索著。石順民說:“如果你愛這一行,就會專這一行,會去多思考,自然就會成功。”

(三)第一代猴兒鼓鼓王——石成業

采訪第一代猴兒鼓鼓王石成業那天,天氣異常炎熱,炙熱的太陽晃得人只能瞇著眼睛走。筆者找到老寨村石成業家時,老人家正在房里擺弄著自己制作的各種鼓舞道具。石成業身形清瘦,走路步伐有些蹣跚,古銅色的臉上寫滿了歲月的滄桑。家人介紹說,由于年紀大了,老人聽力不好,反應也不如從前靈敏。然而讓筆者意外的是,在得知筆者是來采訪猴兒鼓的,老人一下子變得精神抖擻起來,說話的聲音也洪亮了許多。他半閉著雙眼,沉浸在過去的歲月里,然后將一個個發生在他身上跟猴兒鼓有關的故事,向筆者娓娓道來。

1917年,石成業出生在湘西州花垣縣麻栗場的老寨村,那時寨子上男女老少都會打鼓、唱苗歌。童年的石成業便迷上了苗鼓舞,八歲那年便向同村的石老二拜師學藝。那時湘西經常有吃牛合鼓、趕秋、百獅會等活動,年節喜慶的時候也打鼓。只要聽說哪兒有打鼓,石成業都會跑去看別人表演,回家后再慢慢琢磨。石成業20歲那年,一次偶然的機會,他觀察到山間野猴相互嬉戲打鬧的場景,覺得很有意思。從此,一有時間他就獨自跑到山里觀察猴子的一舉一動,看它們是怎么樣眨眼睛、趕蚊子、走路、采果、在樹叢中嬉戲……回去后石成業再反復揣摩猴子的神態、動作,細致到每一個眼神和手勢。憑借辛勤的付出、執著的追求和天生的悟性,石成業將猴兒鼓表演得惟妙惟肖,從他的表演中,我們分明看到一只猴子從山上下到廟里去偷吃供果,又在無意問跳到鼓上,被鼓聲嚇得驚恐逃竄……

當年已經90多歲高齡的石成業依舊沒有放下心愛的猴兒鼓,他會教村里的孩子打鼓,給孩子們講自己的鼓舞故事。石成業用一生的時間追求著一個夢想,固守著一份執著,他說:“我這輩子就愛這一行,只要還有一口氣,就要將猴兒鼓傳下去。”

(四)第二代猴兒鼓鼓王——彭英生

2005年在湘西德夯景區舉辦的“德夯中國鼓文化節”上,22歲的彭英生憑借出色的表演榮獲了“第二代猴兒鼓鼓王”的稱號。那時彭英生已是一名在德夯旅游公司工作多年,有著豐富鼓舞表演經驗的老員工了。

談起學習鼓舞的經歷,彭英生說之前自己從未想過要學鼓舞,當初慕名來德夯是想學唱歌,但公司出于業務發展的需要,安排他去學習了鼓舞。2003年為了參加第七屆全國少數民族傳統體育運動會,德夯旅游公司特意安排彭英生去跟第一代猴兒鼓鼓王石成業學打猴兒鼓。

談到自己的鼓舞表演時,彭英生說:“傳統形態的湘西苗族鼓舞多為自娛性表演,耗時長且并不適合舞臺表演,假如將傳統形態的猴兒鼓舞完全照搬上舞臺,必然無法吸引游客。自己的鼓舞表演是商業性和旅游性的演出,因此觀賞性、趣味性更強。”平時彭英生喜歡看一些舞蹈比賽中的作品,尤其關注舞蹈形象的塑造,動作和技巧問的連接,并從中得到啟發創作出新的猴兒鼓表演內容。經過多年的學習和演出,彭英生逐漸摸索出了適合自己的編創和表演方式。他表演的猴兒舞是在傳統猴兒鼓舞的基礎上,以展演為特點,考慮并迎合游客觀眾的期待,對傳統形式進行加工、整理,使其舞臺化。彭英生將傳統鄉間野猴的形象不斷豐富,使其成為具有展示湘西鼓舞特色,兼具旅游效應的猴兒鼓舞表演。

彭英生是土家族人,卻能打出一手不俗的苗族猴兒鼓,并且在猴兒鼓上不斷發展、創新。彭英生希望,未來能讓更多人通過他的表演,了解猴兒鼓舞,了解湘西。

二、湘西苗族鼓舞當代傳承與發展的現狀

湘西苗族鼓舞歷經千百年的傳承,歷經了許多發展變化,僅從幾位苗鼓王的經歷和故事,我們就能夠感受到這一點。就拿龍大姐和石成業兩位鼓王來說,他們自幼在苗寨長大,在傳統的民俗氛圍中學習苗鼓,是地道的民間藝人。鼓舞既是他們參與民俗活動的方式,也是他們對生活的感受和自娛自樂的表達。龍大姐用苗族花鼓舞就能將播種、插秧、薅田、秋收、碾谷、簸谷等十二個月的農事活動都用鼓舞表現了出來,石成業的猴兒鼓表現的是在苗鄉常能見到的野猴形象。雖然他們也會對上輩人傳承下來的鼓舞進行發展、變化,但鼓舞的內容依舊基于他們熟悉苗寨生活,只是在一些動作、鼓點或手法上的深入探究,從而形成了自己的獨特的鼓舞風格。第二代苗族花鼓王石順民幼時也是在苗鄉長大,受家人和環境的影響,她從小就能表演整套的傳統苗族鼓舞。后來在吉首市戲劇學校的學習經歷以及在湘西州歌舞團的工作經歷,讓石順民接觸到了專業的舞蹈訓練。因此,她在湘西苗族鼓舞的表演中融入很多專業舞蹈表演的內容,例如在戲曲和舞蹈專業訓練中常用的身韻和技巧動作,就被石順民運用到了苗族花鼓舞的表演之中,在舞蹈的節奏、動律的處理上也更加豐富、靈變。彭英生的鼓舞生涯與德夯旅游業的發展聯系密切,他因旅游公司的業務需要開始學習苗族鼓舞,又在公司的安排下跟隨猴兒鼓王學習精進鼓舞表演的技藝。由于表演的對象是游客,他的鼓舞雖以傳統猴兒鼓舞為基礎,但追求的是觀賞性、娛樂性和商業效果。

從四位苗鼓王的鼓舞經歷,我們依稀看到了苗族鼓舞的發展變化:它既包含了傳統的自然傳衍的苗族鼓舞,也包括了當地民間鼓舞藝人、專業舞人在傳統基礎上的提煉、加工和創作的旅游鼓舞、學院派的鼓舞訓練以及舞臺化的鼓舞作品。湘西苗族鼓舞從民間、廣場逐漸走向旅游產業下的風俗舞蹈、專業院校的學院式教育及舞臺創作。同一時期湘西苗族鼓舞呈現出從單一到多元的發展面貌:一是,以自娛、娛神為目的的傳統形態的苗族鼓舞。民眾在生活中世代傳承,并自發在民俗活動中進行表演的苗族鼓舞基本屬于這一類;二是,以傳統鼓舞為基礎,加工、創作的表演性湘西苗族鼓舞。此類鼓舞雖是以傳統為基礎,但已從傳統的民俗活動中抽離出來,進行以娛人為目的的單獨表演。此類舞蹈雖然也會加工、創作,但依舊保留了傳統苗族鼓舞的內容、形式、特點和風格。如政府組織的湘西苗族鼓舞展演、高校的特色苗族鼓舞課程、景區的旅游鼓舞表演等基本屬于此類;三是,以娛人為目的的舞臺化湘西苗族鼓舞,各類舞蹈比賽和劇場演出中的湘西苗族鼓舞均屬于此。此類舞蹈作品與傳統的湘西苗族鼓舞相去甚遠,僅從傳統中提取部分元素運用于作品創作,提倡表現形式的創新和文化內涵的挖掘,注重藝術者個性的表達。

不同類別和形態的湘西苗族鼓舞的產生是當下社會發展的結果,有其不同的目的、功能和發展空間。傳統湘西苗族鼓舞是湘西苗族人民世代傳承的藝術形式,它在滿足人們精神寄托、驅邪納吉、加強宗族認同、促進村民生活娛樂、傳承傳統文化等諸多方面都發揮著重要作用。隨著社會的飛速發展,人們的生活和審美日趨多樣,廣大群眾在藝術活動方面有了更高的需求,從而催生了湘西苗族鼓舞的新發展。旅游鼓舞、學院派的鼓舞訓練以及舞臺化的鼓舞作品都是從傳統湘西苗族鼓舞這一文化母體中發展出的鼓舞形態,卻又有著各自不同的功能和使命。旅游苗鼓舞主打旅游文化,它以展示地域文化、娛樂游客為目的對傳統鼓舞進行發掘和整理。學院派則注重對傳統苗族鼓舞進行整理、加工,使其具有訓練性、規范性和科學性。它既強調對鼓舞文化的傳承,也要通過鼓舞訓練達到培養專業舞蹈人才的目的。舞臺化的鼓舞作品則是從傳統苗族鼓舞中借鑒部分元素,例如舞蹈的語匯、動作、動律或題材,追求在風格上“神似”傳統苗族鼓舞,但在形式和內容上有較大自由的發揮空間。編導會突破了傳統鼓舞的題材和舞蹈語匯的限制,僅僅借用部分元素進行的再創造,試圖借舞蹈作品抒發個人情感、表達某種觀念,帶有較強主觀色彩。

三、湘西苗族鼓舞當代傳承與發展中存在的問題

湘西苗族鼓舞多元形態的出現,一定程度上推動了苗族鼓舞在當代的傳承與發展,但同時也出現了一些問題:

(一)傳統湘西苗族鼓舞的式微。由于滋養傳統湘西苗族鼓舞的文化生態環境和民間風俗發生了變化,學習和傳承傳統湘西苗族鼓舞的普通苗族民眾的數量劇減,一些集體參與的鼓舞瀕臨消失。例如曾經流傳于古丈縣的女子集體團圓鼓舞,現在已經很難再見到。此外,還出現了對傳統湘西苗族鼓舞進行人為干預的現象。一些文化工作者或專業舞者,在組織開展各類非遺展演和演出時,為了使傳統舞蹈形式更“好看”,更適合舞臺展演,時常對節目進行加工整理,對民間藝人的表演提出各種修改建議。這些改變并非傳承者自己積極、主動的傳承行為,而是他人刻意的人為干預,容易對傳統形態的湘西苗族鼓舞的發展產生了不利影響。

(二)偽民舞現象的出現。隨著旅游業的發展,湘西很多地方將鼓舞資源與旅游相結合。有的地方為了招攬游客,將原本在特定信仰儀式中的鼓舞變成娛樂化、庸俗化的表演,喪失了鼓舞原本的儀式感和敬畏感。有的地方為了迎合觀眾的娛樂和獵奇心理,刻意渲染、夸大,讓舞蹈表演徹底變成了娛樂消費品,失去了文化傳承的本意。有的地方原本并沒有鼓舞,但為了發展旅游就照搬別人的鼓舞表演內容,這些粗糙、雷同、千篇一律的鼓舞表演,既容易引發旅游者的審美疲勞,也使湘西苗族鼓舞的發展呈現出趨同化的發展趨勢。

(三)創作型湘西苗族鼓舞對原有屬性的淡化。在湘西苗族鼓舞的舞蹈教學和舞臺作品創作中,使用現代化的表現手法和形式對傳統苗鼓鼓舞的動作進行解構和發展本無可厚非,但當鼓舞的創作過度強調動作、動勢和技術技巧,對傳統鼓舞的動作隨意解構、組合,就會改變鼓舞原有的風格、動律和文化屬性。如果這種創作方式被長期廣泛地運用在苗族鼓舞的編創中,則鼓舞的民族屬性和地域特色會淡化,鼓舞背后的文化意蘊會被削弱,創作雷同化的趨勢就會出現。

四、湘西苗族鼓舞在當代傳承與發展的對策與建議

既然當代湘西苗族鼓舞的內涵和外延都呈現從單一到多元的發展趨勢,且不同類別、不同形態的湘西苗族鼓舞有著自己的功能和發展空間。那么我們在談論湘西苗族鼓舞的傳承發展時,也應對具體的類型提出有針對性的對策和意見。

針對傳統類型的湘西苗族鼓舞,應注重其文化生態的保護,鼓勵民眾在傳統民俗環境中進行傳承,可有選擇性地進行重點保護。同時建議運用數字技術和方法對傳統苗族鼓舞進行完善的記錄和保存。面對政府或社會機構組織的各類展演式湘西苗族鼓舞的傳承發展,我們要注意把握干預的幅度和力度,要充分尊重傳承人及傳承群體的的意愿,不能隨意或強制對傳承人和傳統舞蹈進行改編。一旦相關部門超越了自己的職能范圍,就會形成過度干預,從而導致傳統湘西苗族鼓舞連帶受到破壞。旅游化湘西苗族鼓舞的創作和表演要守住本真的底線。當湘西苗族鼓舞進入專業舞蹈教育時,應選擇有代表性、和訓練價值的內容作為素材進行發掘、整理,讓其具有系統性、科學性和規范性,從而滿足舞蹈專業人才培養的目標。舞臺化的湘西苗族鼓舞既要遵循舞臺藝術的發展規律和要求,在形式和內容上尋求發展和突破,在時間、空間、力度、角度上尋找動作、動律發展變化的可能性,也要把握住住創新的尺度,讓創作不至于走得太遠,才能夠葆有舞蹈作品獨特的民族文化身份、風格和形式。

不同形態的湘西苗族鼓舞共同的發展,才能滿足人們的多元的文化需要,形成良好的生態環境,促使湘西苗族鼓舞得到更好的傳承與發展。于湘西苗族鼓舞身上反映出的問題是我國傳統舞蹈在當下的發展中普遍存在的問題,對不同形態湘西苗族鼓舞傳承發展的探討,有利于我們思考和認識我國傳統舞蹈整體的傳承與發展。