西部一月

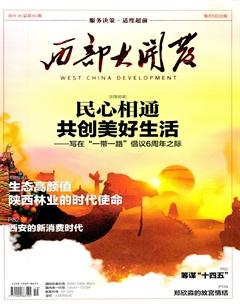

陜西

1500余萬畝沙化土地得到治理

隨著生態工程的持續實施。陜西全省1570萬畝沙化土地得到治理,其中860萬畝流沙得到固定、半固定。陜西省榆林市地處毛烏素沙漠,曾長期遭受風沙肆虐、土地貧瘠的困擾。20世紀50年代以來,大規模的生態治理在這里展開。幾十年間,陜西省涌現出個人承包千畝、萬畝的造林治沙大戶。同時,林業部門還探索出“引水拉沙”“網格治沙”“障蔽固沙”“天空一體飛播造林”“樟子松六位—體造林”等治沙技術,許多技術還在全國沙區推廣使用。通過持續不斷的造林綠化和生態修復、生態保護等措施,陜西全省森林面積也由1979年的447.1萬公頃,增加到如今的886.84萬公頃,森林覆蓋率由21.7%提升到43.06%。

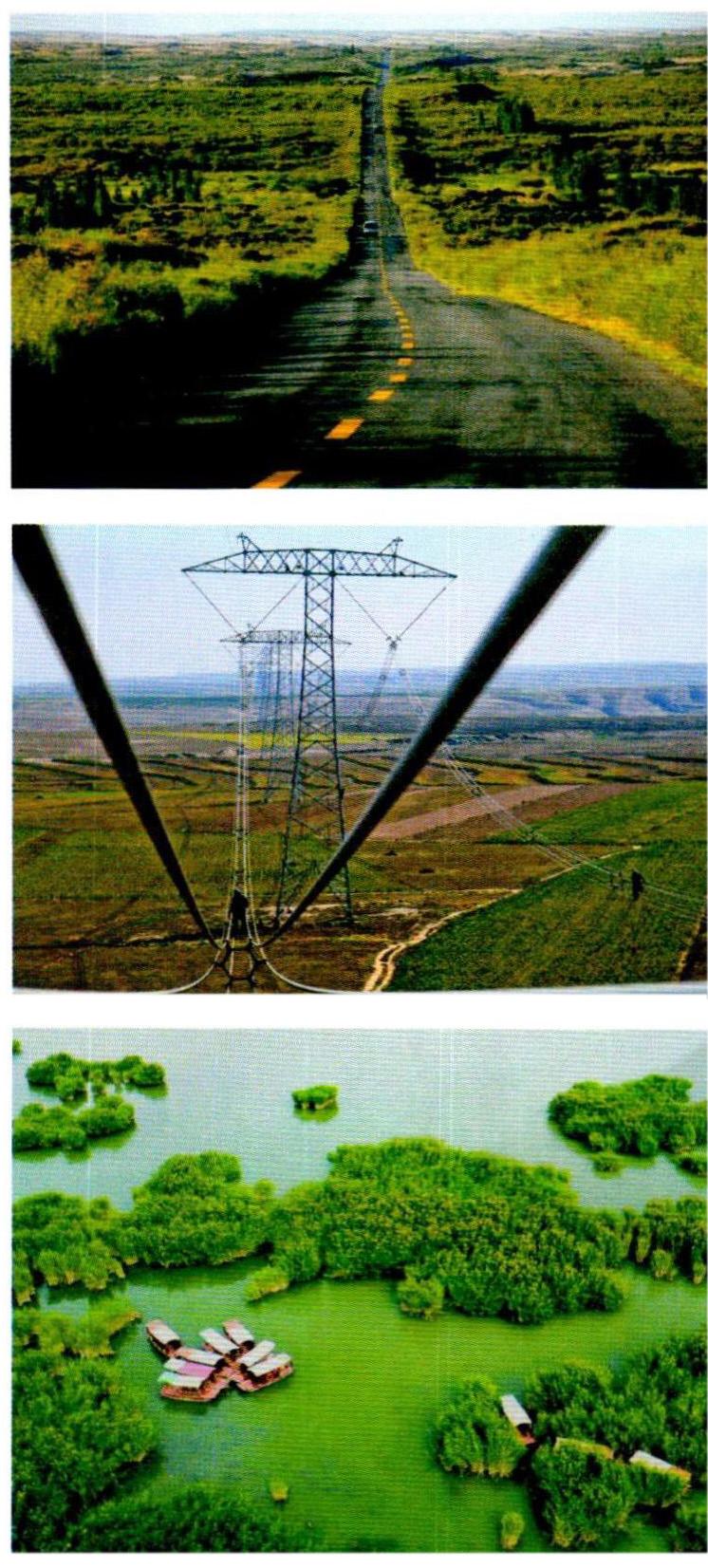

甘肅

深度貧困地區脫貧攻堅電網工程全面建成

甘肅省深度貧困地區脫貧攻堅電網工程已全面建成。這標志著甘肅農村電網提檔升級,深度貧困地區群眾的生產生活開始從“用上電”向“用好電”轉變。甘肅省深度貧困地區脫貧攻堅電網工程是國家“三區三州”農網改造升級攻堅三年行動計劃(2018-2020年)的重要項目,涉及甘南藏族自治州、天祝藏族自治縣、臨夏回族自治州以及其他深度貧困地區,惠及166萬群眾。據介紹,該工程可使甘肅深度貧困地區的農網供電可靠率提升至99.83%。綜合電壓合格率提升至99.61%,戶均配變容量從1.5千伏安提升至2.5千伏安,主要供電指標均達到國家農網規劃目標。

寧夏

用綠色指標為轉型發展“導航”

寧夏回族自治區自第十二次黨代會以來,全區各地堅持用綠色指標為轉型發展“導航”。石嘴山市加快新舊動能轉換,打造資源型城市轉型示范區,由工礦時代向生態時代轉變;吳忠市推進沿黃生態經濟帶建設,以提升生態“含綠量”增加發展“含金量”;中衛市建設綠色生態創新示范數據中心,在全市開展“生態園區、綠色工廠”建設行動。自治區林草局堅持生態建設為民生服務,通過林業特色產業促進農民增收,通過大規模國土綠化拉動農民增收,通過退耕還林直補農民增收。去年,全區地級城市環境空氣優良天數比例達87.2%;城市建成區綠地率達37.2%,森林覆蓋率達14.6%;黃河寧夏段千流水質實現入境Ⅱ類出境Ⅱ類目標,黃河流域水質優良比例達73.3%。

青海

基本實現行政村飲水安全工程全覆蓋

青海持續實施農村牧區飲水安全工程建設,尤其脫貧攻堅戰打響以來,通過實施農村飲水安全鞏固提升工程,所有行政村基本實現了飲水安全工程全覆蓋,徹底改變了過去靠人挑、畜馱、車拉吃水的歷史。過去,受青藏高原特殊區位制約,青海水情十分特殊,留不住水、用不到水的問題十分突出,農村牧區的人畜飲水安全保障水平較低。為解決農牧區群眾“吃水難”問題,2000年以來,青海農牧區大力開展“飲水解困”“飲水安全”和“飲水安全鞏固提升”工程建設,共建成集中式飲水安全工程2855處、分散式供水工程6.14萬處,累計解決了農牧區413萬人(次)的飲水問題,鞏固提升了131.5萬人的飲水安全。

新疆

多措推進草原畜牧業轉型升級

隨著牧民定居、退牧還草、草畜平衡等政策的推行,新疆草原畜牧業走向了綠色可持續發展道路。如今,穿行在新疆草原牧區,四季轉場、漫山放羊的情形正在減少。隨著牧民定居、易地扶貧搬遷等政策加速推進,許多牧民放下牧鞭,不再逐水草游牧,而是在定居點種植飼草、圈養舍飼,走出了牛羊“夏飽、秋肥、冬瘦、春死”的陰影,畜牧業從粗放型養殖向集約化管理轉變。目前新疆正加快推進綠色可持續的現代畜牧業發展,調整畜牧產業結構,優化畜禽品種,提升畜禽規模化養殖水平。在積極推進現代畜牧產品發展的同時,扶持現代畜牧業新型經營主體發展,實施畜禽養殖廢棄物資源化利用、草原生態獎補等重大工程。

重慶

全面推動農村電商發展

近年來,重慶市大力推動農村電商發展和電商扶貧工作,農村電商步入發展快車道。2018年,全市農村網絡零售額達164.4億元,同比增長45.5%。其中,農產品網絡零售額占農村網絡零售額34.5%,比2017年提高了7個百分點。下一步,重慶市將加強農產品標準化、品牌化、規模化改造,推動“三品一標”“一村一品”等農產品網上銷售,升級建設一批重點網貨生產基地,構建“大集群、小單元、沖單品”生產格局。此外,重慶將加強農村快遞統籌和整治,實行快遞企業配送站點設施共用等,探索農村物流協同配送機制,徹底打破物流對農村電商的瓶頸制約。預計到2020年,全市貧困地區農村電商將實現電商服務、快遞物流、冷鏈集配體系等全覆蓋。

四川

計劃到2022年累計建成高標準農田4500萬畝

作為現代農業“10+3”產業體系落地的基本工程,2019年四川將完成4620萬畝糧食生產功能區和重要農產品生產保護區的劃定,新增高標準農田380萬畝,確保糧食播種面積穩定在9000萬畝以上,總產量穩定在700億斤左右。今年3月,四川印發了《關于堅持農業農村優先發展推動實施鄉村振興戰略落地落實的意見》,明確將建設“10+3”產業體系作為四川農業發展的重點工作。按照“10+3”現代農業產業體系建設要求,到2022年,四川第一產業增加值將達到5100億元,農村居民人均可支配收入升至1.9萬元左右,涉農地區生產總值達到1.33萬億元;培育認定省級重點龍頭企業1000戶以上,省級家庭農場5000戶以上。

貴州

旅游扶貧火了新鄉村

近年來,貴州省實施發展旅游業助推脫貧攻堅三年行動,以旅游開發為抓手,大力推進旅游項目建設、景區帶動、鄉村旅游等九項旅游扶貧工程。同時,通過金融支持、文旅融合、產業變革、社會力量幫扶等,鼓勵各地優先推動貧困地區旅游資源開發,助力精準脫貧。據統計,貴州已在66個貧困縣開發旅游資源19495處,其中,在16個深度貧困縣開發旅游資源4490處,建成旅游項目3105個。2019年上半年,貴州鄉村旅游總收入達1381.98億元,同比增長33.8%,占全省旅游收入的24.1%。截至目前,貴州已實現旅游業帶動就業98.64萬人。幫助近90萬貧困人口增收脫貧。

云南

首批新型工業化產業示范基地授牌

為扎實貫徹落實國家和全省有關新型工業化產業示范基地和產業集群發展的要求,加快云南制造業高質量發展步伐。近日,云南省工業和信息化廳對全省首批21家新型工業化產業示范基地進行授牌。新型工業化產業示范基地作為云南省園區經濟發展的核心區域,是推進產業集聚、集群、集約、創新、綠色發展的領跑者,是產業轉型升級的動力源。下一步,云南省將緊扣示范基地作為園區發展核心區域這個基本點,多角度、多層級加大政策支持力度,充分發揮示范基地在產業集聚發展、創新發展、綠色發展、安全發展等方面的示范引領作用,加快打造新興產業集群,加快推進傳統產業集聚升級,大力促進全省制造業高質量發展。

西藏

農牧業科技進步貢獻率達49%

2016年以來,西藏共落實國家和自治區科技研發投入10.98億元,科技進步對農牧業發展的貢獻率達到49%,過去的粗放耕種、靠天養畜的原始農牧業模式已漸行漸遠。數據顯示,“十二五”期間,西藏全社會研發經費年均增長30.4%,資金從“九五”期間的8.73億元增加到“十二五”期間的16.99億元。持續穩定的投入,讓西藏逐步形成了具有高原特色的多學科、多領域的科研技術體系,領域涉及農牧業、特色產業、衛生醫藥、高原生物、林業、天文、氣象、宇宙射線等。目前,西藏全區擁有各類專業技術人員8.7萬人,培訓各類技術人員和農牧民65萬人次,科技特派員發展到1萬多人。

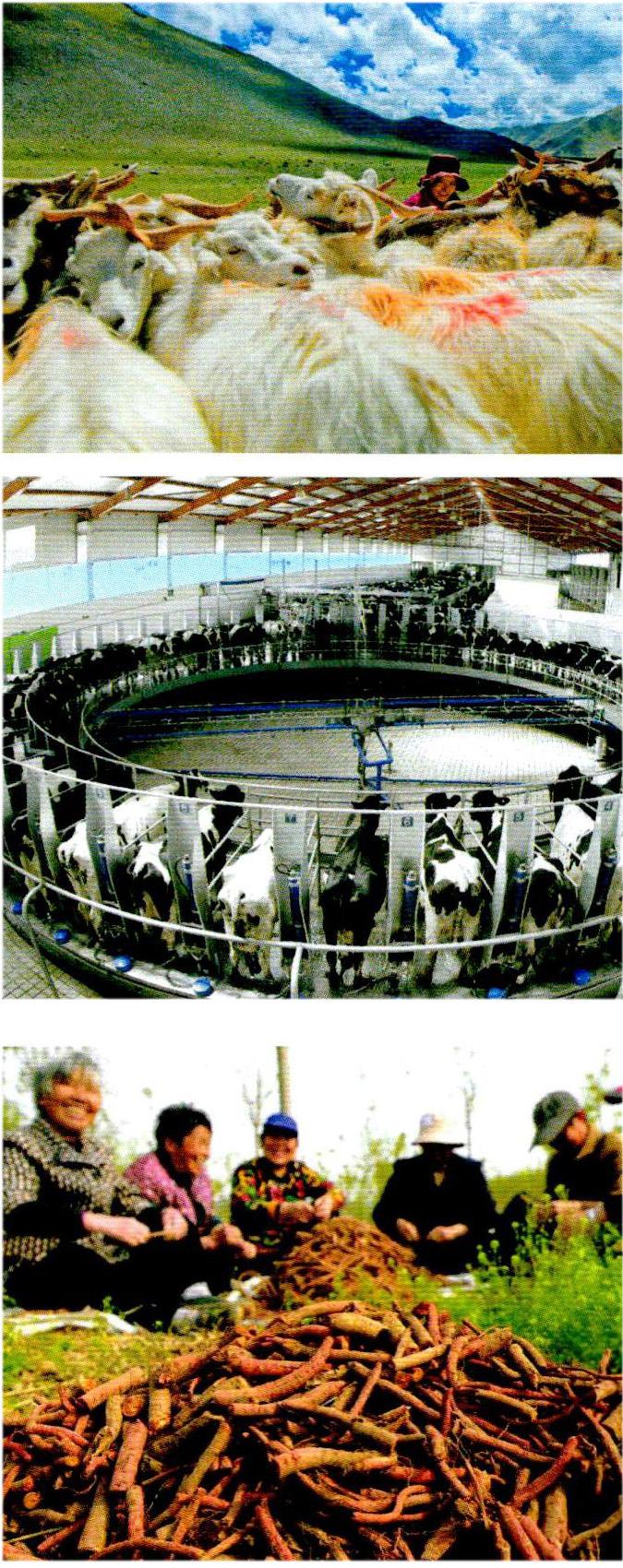

內蒙古

奶產業和玉米產業突破千億級

新中國成立以來,內蒙古大力發展農牧業,由“吃糧靠返銷”變為糧食凈調出省區,后成為國家“糧倉”“肉庫”“奶罐”。黨的十八大以來,內蒙古著力實施農牧業高質量發展,通過調整生產結構、培育新型經營主體、促進一二三產業融合發展等一系列措施,形成了奶產業和玉米產業2個千億級,肉羊、肉牛、羊絨、馬鈴薯、小麥、雜糧、向日葵和蔬菜產業8個百億級優勢產業。下一步,內蒙古將不斷推動農牧產業提檔升級,著力打造更多專業化、規模化產業集群,力爭將肉牛、肉羊、雜糧產業打造成千億級產業集群,把大豆、中蒙藥等產業打造成百億級產業集群,使優勢特色產業成為支撐推動農牧業高質量發展、助推鄉村產業振興的中堅力量。

廣西

與東盟國家中草藥貿易額連續8年呈增長趨勢

自2011年以來,廣西與東盟國家中草藥貿易額連續8年呈增長趨勢,每年貿易額超過20億元。東南亞國家藥材資源非常豐富,有著許多中國稀缺且需求量大的原生藥材。隨著改革開放的不斷深入,廣西邊境中藥材交易得到快速發展,藥材客商云集。據統計,廣西每年以邊民互市形式進出口的中藥材達70萬噸以上。今年6月,國家提出“支持在廣西防城港市建立國際醫學開放試驗區”。不久前,中國(廣西)自由貿易試驗區被批準設立,同意建設進口藥品和生物制品口岸,支持發展以東盟國家中草藥為原料的醫藥產業,為廣西與東盟國家醫藥監管合作注入了新動能,為雙方醫藥產業合作發展打造了新引擎。