語言通則心相通留學生架起了各國人民相遇相知的橋梁

國之交在于民相親,民相親在于心相通。

民心相通工作與“五大方向”“六廊六路”“多國多港”的建設相伴推進,物理聯通發展到哪里,民心相通就延伸到哪里,中國的“朋友圈”和好伙伴從傳統的歐亞沿線國家向非洲、拉美、南太、西歐的非沿線國家及西方發達國家延展。

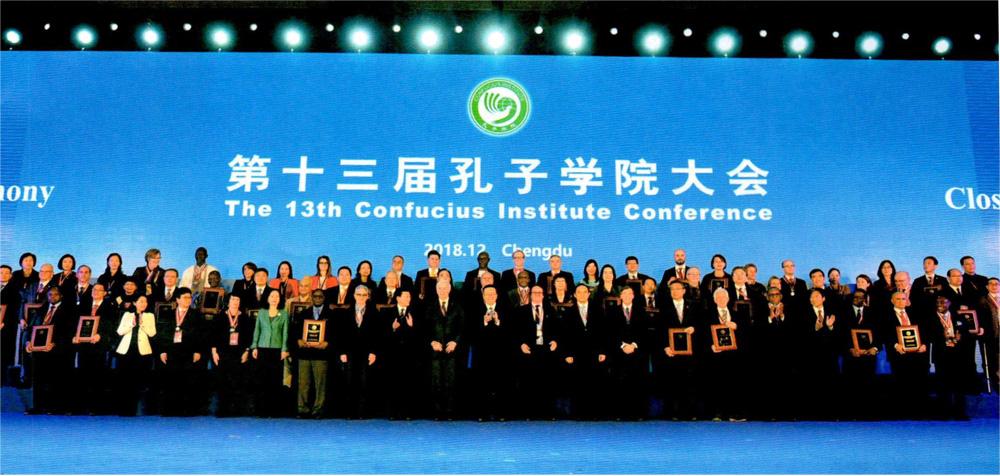

隨著我國與140多個國家和國際組織簽署合作協議,民心相通工作在地方層面和人文領域也取得重要進展,我國各省(區、市)與60余個“一帶一路”沿線國家共建1000余對友好城市。孔子院以語言為媒,架起了各國人民相遇相知的橋梁。2004年,全球第一所孔子學院在韓國首爾揭牌。截至目前,全球154個國家(地區)建立了548所孔子學院和1193個孔子課堂,為增進中外人民的了解和友誼,促進人類文明交流互鑒發揮了獨特作用。

約萬諾維奇·安娜是塞爾維亞貝爾格萊德大學的一名中文老師。20多年前,她上大學時,漢語還是個冷門專業。如今,她驚奇地發現漢語已經從冷門專業變成了熱門專業。每年中文專業的招生人數也翻了倍。如今,學中國話、唱中文歌。在不少“一帶一路”建設參與國家已經成了新時尚。“漢語熱”的到來,是經貿往來的需要,也是人文交流的成果。

中國教育積極行動,制定了《推進共建“一帶一路”教育行動》,重點從國際國內兩個方面,不斷為“一帶一路”建設厚植民意根基。教育部主動對接沿線國家需求,著重推進了三方面工作:一是加快推進語言互通,為民心相通架設橋梁。比如在2016年,國家就公派了42個非通用語種的1036人出國學習培訓;同時,接受了17萬人來華學習漢語。二是大力實施“絲綢之路”留學推進計劃。為民心相通培育使者。設立“絲綢之路”中國政府獎學金,承諾每年向沿線國家提供1萬個獎學金新生名額;而從2012年以來,我國共有35萬多人赴“一帶一路”沿線國家留學。三是全面拓展與深化教育人文交流。為民心相通系牢紐帶。發揮了包括中俄、中印尼在內的高級別人文交流機制的引領作用,打造了一批教育人文交流品牌活動,例如“中國一東盟雙十萬學生流動計劃升級版”項目等。

莉婭來自烏克蘭,是一個金發、美麗的姑娘。她說:“我會說5國語言,中文是最難學的也是最有趣的一種。我現在每天都像中國人一樣生活:用手機支付買東西,看孔子、孟子的書。和更多的中國人交朋友。大家也都對我很友好、很親切。在西安外國語大學上學,我感覺很幸福。”

近六年來。西安外國語大學漢學院·中亞學院每年招收外國留學生約1100人次,來自“一帶一路”沿線國家和地區的留學生占比超過80%。

西安外國語大學漢學院·中亞學院院長烏永志教授說,“在國際文化的交流中。語言是基礎。我們要做的平臺不僅是一個語言教學機構,更是一個促進中外文化深入交流的平臺。仁義禮智信、溫良恭儉讓、忠孝勇恭廉,這些都是我們教學的重點。我們要讓每一個留學生離校的時候,都能帶著對中國文化的深刻理解,以及對中國人民的深厚情誼回國。”

早在2014年1月,西北大學率先成立了中亞學院,旨在為絲綢之路沿線國家培養、儲備技術型、復合型人才。同時,西北大學與陜西煤業化工集團簽署“絲綢之路經濟帶建設千人培訓計劃”合作協議。利用十年時間為吉爾吉斯斯坦中大中國石油公司培養約1000名吉爾吉斯斯坦石油化工類應用技術人才。目前培訓已舉辦兩期。2017年7月,西北大學在吉爾吉斯斯坦設立了中亞學院分院,采用遠程教育和教師面授相結合的培養模式。為學員提供更全面、更高質量的多元化教學服務,為當地培養、儲備國際型實用人才。

2016年11月,來自絲綢之路沿線12個國家的59所涉農高校和科研機構,在西北農林科技大學成立“絲綢之路農業教育科技創新聯盟”。該聯盟在2018年9月8日結出碩果一由西北農林科技大學與吉爾吉斯斯坦田園牧業有限公司、楊凌樂達生物科技有限公司合作共建的中吉現代農業示范園在吉爾吉斯斯坦楚河州莫斯科區正式揭牌成立。中吉現代農業示范園是西北農林科技大學“一帶一路”農業科技教育合作重點項目,該示范園一期示范面積10公頃,分別展示種植了從西農引進的7個蘋果新優品種以及“絲綢之路農業教育科技創新聯盟”成員單位提供的42個玉米新品種。

在國內教育界,各省竟相打出各自的“優勢牌”,唱出各自的“特色戲”,成為了推進“一帶一路”民心相通的生力軍。