西安的新消費時代

王薇

在消費成為經濟增長的“最大動力源”之前,我們似乎并沒有對“消費”進行過階段性劃分。而如今,關于消費的“熱詞”總是不絕于耳——消費升級、消費降級、線上消費、線下消費……仿佛在一夜之間,新的消費方式滲入生活的各個角落,顛覆著舊的消費方式,并創造著新的城市文明。

在新消費面前,西安亦占有一席之地。近日,第一太平戴維斯最新發布的《中國零售20城》中顯示,在中國零售20城中,西安排名第11位,是西北地區唯一上榜的城市。今年上半年,西安市社會消費品零售總額達到2310.44億元,同比增長5.9%。據攜程出境游數據顯示,剛過去的“十一”假期里,西安出境游人均花費5563元,位居西北地區第一名。國慶國內自由行人氣目的地前十的城市中,西安居第九位,單次人均花費為2932元,前往西安度假已成為潮流。

亮眼的數據將“消費”這塊“蛋糕”重新“上架”,同時令我們對“新消費時代”的“西安特色”充滿好奇。

更集中的“假日經濟”

嚴格來講,“假日經濟”并非經濟學名詞,但人們利用假日集中購物、旅游等消費的現象帶來了供給增加、市場繁榮,以及經濟發展,因此,人們將這種在節假日發生的獨特經濟模式歸納為“假日經濟”。

“假日經濟”是伴隨著我國第一個“黃金周”而出現的。1999年9月,國家在經過一段時間的雙休日的試行后,決定增加廣大勞動者的休閑時間。將春節、“五一”、“十一”

三個中國人民生活中最重要節日的休息時間延長為7天,于是“黃金周”的概念應運而生,這是一個難得的旅游機會,也是一個難得的賺錢契機。有人形象地稱,“假日經濟”是有一部分人休息,因而另一部分人獲得工作機會的經濟形態。

節假日井噴的游客,不僅帶來了上漲的知名度,亦有可觀收益納入囊中。據統計,2018年全年,西安接待旅游人數2.47億人次,旅游總收入2554.8 1億元,分別比上年增長36.7%和56.4%。2019年上半年全市共接待海內外游客1 39億人次,同比增長21.89%,旅游業總收入1457.77億元,同比增長27.03%。井噴的旅游人次多發生于“五一”、“十一”、端午、中秋、春節等國家法定節日。由此帶動住宿和餐飲業營業額較快增長。數據顯示,2018年西安市限額以上(即餐飲業年營業總收入200萬元以上,同時年末從業人員40人以上)單位住宿和餐飲業營業額同比分別增長11.5%和15.7%。

以上數據常常被用作“假日經濟”的最好例證。但實際上,“假日經濟”并不能狹隘地被理解為“節日經濟”或“旅游經濟”,在很大程度上,“假日經濟”有著更為豐富的內涵,除了商品消費、旅游服務消費,亦有文化消費包含其中。

除了被西安的歷史文化與風土美食吸引,西安亦在“假日經濟”中下足了“功夫”,“西安年·最中國”“春滿中國·醉西安”“夏爽中國·嗨西安”“秋染中國·賞西安”,西安創造的諸多文化IP吸引了大量游客有數據佐證。

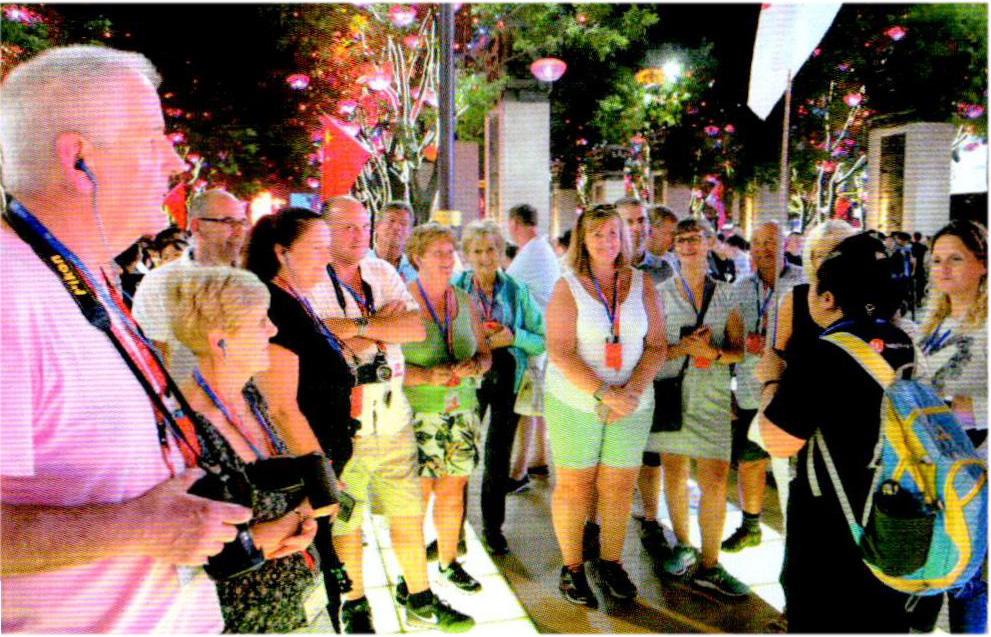

因此,近幾年的節假日,西安一直是全國熱門旅游目的地的上榜城市。數據顯示,中國游客赴“一帶一路”沿線國家旅游人數十大城市、“一帶一路”沿線國家游客入境中國最熱衷的十大目的地兩組重量級數據中,西安雙雙位列前十。

然而,“假日經濟”并非“十全十美”,由于在時間和空間上分配的不均衡,一些景區在節假日里總是“人山人海”。而門票經濟、哄抬物價、借機宰客的現象也時有發生。擁有“一手好牌”的西安要發展“一浪更比一浪高”的“假日經濟”,便不能驕傲地停留在“已發生”,而要認真地追求“可持續”。

“首店”一詞最早出現于國際化連鎖品牌進駐中國市場的新聞報道中,意指某地出現的第一家門店。直到2018年,“首店經濟”一詞在上海首店宣傳中被首次提及,自此,上海市政府將“首店經濟”視為打響“上海購物品牌”的一張靚麗名片。

2019年一季度,首店經濟進入爆發期,上海宣布對首店發展的持續支持,成都、北京相繼出臺首店補貼政策,主動招募國際化品牌等首店資源的入駐。首店的經濟價值獲得區域政府層面的高度認可。

在“首店經濟”蓬勃發展的這兩年里,不乏西安的身影。據商業新靈獸《2019上半年西安首店報告》數據顯示,2019年上半年,西安并開業各類品牌首店84家,其中中國大陸首店達6家,西北首店32家。首店品牌主要集中在曲江大悅城、西安大都薈、西安SKP、賽格國際購物中心、中大國際南大街店這五大商業項目。西安SKP和曲江大悅城、西安大都薈均為去年新開業項目,而賽格作為西安“店王”在餐飲品牌引進上更具有絕對吸引力。除此之外,中大國際南大街店由“老牌奢侈百貨”向“高街潮玩聚集地”的轉變在品牌上的引進也不遺余力。

首店經濟不僅對西安時尚度提升和商業活力進發產生了積極的作用,首店規模化的聚集更為區域內的商圈及購物中心帶來了大量客流,不但活躍了商業氛圍及居民消費,促進了區域商業地產的發展。帶來就業擴大、稅收增長等正面經濟效益,同時也吸引了區域外消費力的流入,促進了城市的商業創新及對外影響力,使城市知名度、美譽度、國際地位等社會資本得到有效積累。

于是,時下的年輕人會因為新店開業而觀望,為品嘗新品和搶購預售而聚集。不斷開張的新店不僅成為西安本地居民茶余飯后的消遣,更為游客帶來了新的選擇。2019年“五一”小長假期間,西安賽格國際推出的“外地車主滿1000減500”的優惠活動,將許多外地游客引向了西安的商場,三天時間里,賽格國際里人頭攢動,不少商家被聞訊前來消費的游客“搬空了”柜臺。商場不遺余力的促銷活動不但帶來了無限商機,更為西安走向“國際消費中心”添上了濃墨重彩的一筆。

眾所周知,“首店”這個標簽便會贏得市場和消費者更多的關注,但實際運營的業績表現,或許還得依靠所處區域的成熟度、進駐項目的知名度、城市地區的消費力及品牌自身的核心競爭力等多方合力。但無論如何,一個城市和地區有源源不斷的新品牌出現,都不是壞事。

西安市統計局貿易處今年8月份曾發布消息稱,2019年上半年,西安市市場規模進一步擴大,消費結構不斷優化,消費升級持續推進,零售業態融合趨勢明顯,市場供給方式不斷創新,消費市場呈現穩中略升的態勢。即便如此。對于首店經濟熱潮,我們依然不能掉以輕心。正如西安交通大學郝淵曉教授所認為的那樣:隨著供給側結構性改革的持續推進和居民收入的穩定增長,消費轉型升級態勢將會延續。但供應只是一方面,居民家庭消費往往考慮現實情況以及未來預期,不是所有的市民都有錢消費、敢于消費。

更愜意的“夜經濟”

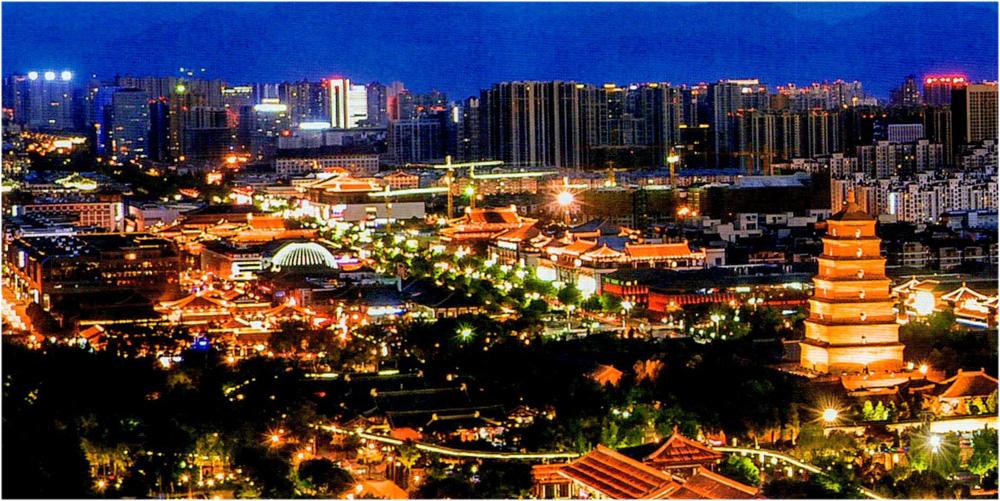

凌晨,曲江創客大街上的一家書店依舊燈火輝煌。西安市首家24小時書店——閱西安城市書房自開業以來,成了西安夜晚一道獨特的風景線。夜幕降臨后,西安人沒有直接入睡,在書店溫暖的燈光下感受濃濃書香,在劇院欣賞一場精彩演出,在影院看一場零點首映……音樂會、電音節、燈光秀……文化休閑賦予了夜晚更多的內涵。

英國曾在1995年正式提倡實施“城市夜晚活動多元化”這一政策,自此,“夜生活”改善了城市中心區“夜晚空巢”現象。時至今日,“夜經濟”正不斷作為新消費增長點頻頻出現。而熱氣騰騰的夜間消費背后。是逐漸壯大的“夜光族”。他們當中有“白天努力賺、夜晚努力花”的消費者,也有深夜提供餐飲、娛樂、配送等服務的廚師、影院工作人員、外賣小哥。

夜生活,顯示著一個城市的品位和形象,映射著城市的魅力與生機。根據美團外賣數據,今年上半年,陜西夜宵外賣訂單銷售額增長速度最快的是延安市,同比增速將近200%。其次是咸陽市,同比增速超過150%。而西安市的增幅也達到了50%。

互聯網孕育下的“夜經濟”豐富著年輕人不斷拓展的新生活,也潛藏著新的“商機”:不僅是外賣小哥,網約車司機、健身教練、網絡主播……一大批新興職業悄然出現。

而對于外地游客來講,“夜游”也不失為升華旅游體驗的“捷徑”。研究表明,越來越多的休閑客人追求異地生活方式深度體驗,18:00至22:00是異地旅游消費的高峰時段,被稱為新的“黃金四小時”。華燈初上、月掛中天成了游客與當地文化交融相會、體驗當地民俗民風的最佳時段。而西安夜晚的璀璨驅走了人們對于西北城市荒蕪閉塞的刻板印象。“夜游”成了潮流和時尚。

來自南京的游客說:“我們住在曲江的酒店,這里的夜晚街區光彩奪目,走累了旁邊有電影院、音樂廳、酒吧街、小吃街,不僅有燈光秀可以欣賞,還有豐富的精神文化生活。”他表示,“夜游西安”徹底改變了他對北方、對西北城市的印象。

“白天看廟,晚上睡覺”是多數古鎮景區的真實寫照,有著豐富歷史資源的古城西安,只有在此基礎之上發展“夜經濟”,拉長游客駐留時間,帶來新的流量和商機,使之成為刺激休閑旅游消費升級的利器,才能刺激全域旅游不斷消費升級。

夜間經濟繁榮的背后是細致服務和更多幕后的努力和付出。而相較于消費者的旺盛需求,很多游客認為,西安的夜游經濟多來源自商圈經濟,盡管呈現了漢唐

的盛世氣象,但除大唐不夜城以外,多數潮流街區的相似度較高,缺乏辨識度,網紅經濟占據了主流。

陜西省社會科學院經濟研究所副所長吳剛指出了現階段西安夜間經濟發展的問題:

“近幾年,西安的夜間經濟發展有了一些起色,但相比發達城市,仍然存在內容形式較單一、同質化競爭嚴重、配套服務跟不上等實際問題。夜間經濟在西安仍然處于發展初級階段。”如何既展示了深厚的文化底蘊又能留住游客、產生價值,這個問題是西安夜游經濟必須考慮的問題。

更便捷的“15分鐘購物圈”

一大早,家住西安市未央區盛世一品小區的劉先生習慣性來到中登大廈附近的早餐攤點上。劉先生說。平日雖然工作繁忙,但好在附近的配套設施足夠完善,即使是晚上加班到八九點,隔壁的超市依然營業,可以方便地購買到必需的日用品。“平日的生活所需在附近都能解決,買菜、吃飯、購物、理發、繳費……旁邊就是市圖書館,有空還可以去看看書。基本生活足夠便捷,可以騰出更多的時間提升、充實自己。”

無論城市有多廣闊,人的生活范圍依然有限。選取城市中離自己最近的一部分,并融入其中,是每個城市人的必然選擇。即使并非每天都去商業綜合體,西安市民的消費習慣也在迅速發生著變化。得益于城市社區“15分鐘購物圈”。更多市民在家門口便能享受到購物的便利。

以家為中心的15分鐘步行可達范圍內有完善的教育、商業交通、文體、養老等公共設施被稱為“15分鐘生活圈”,而“15分鐘生活圈”中包括了便捷的消費體驗。

為了解市民對社區周邊購物設施便利性的感受和建議,西安市統計局對全市825名18-70歲的城鎮居民進行了電話隨機訪問。調查結果顯示,從年齡看,經常去便利店的主要人群大多在18-40歲,經常去大超市的主要人群大多在41-50歲。從小區類型看,老舊小區的便利店、小超市最多,占比達99.4%。

這其中,選擇去傳統購物店購物占比最大的是61-70歲的受訪居民,占比94.3%;而18-40歲的年輕群體去傳統購物店購物的占比最少,為65.9%,新型購物模式正在吸引更多的購買人群,尤其是年輕人。

作為社區居民們“剛需”的大超市、購物中心、24小時無人自助店和便利店等購物設施,在便利性和服務上已贏得大部分居民的認可。但其覆蓋率僅有30%左右,其中智能零售柜的覆蓋率為39.8%,24小時無人自助店為32.8%。新型模式購物店普及程度遠不及傳統模式購物店。

調查結果彰顯著“15分鐘購物圈”的無限潛力,同時也蘊含著新型模式購物店的巨大“商機”。西安于2019年2月制定的《西安市大力推進便利店創新發展行動計劃》中提出,到2020年底,全市品牌連鎖便利店將不少于3000家,品牌連鎖便利店在2000戶以下的小型社區配置1個以上,在2000-5000戶的中型社區配置2個以上,在5000戶以上的大型社區配置3個以上。屆時,市民的消費將更加便利,“15分鐘便民生活圈”將進一步完善。而缺少統一規劃,缺乏互聯網化的“老齡化”的社區商業,也將隨著居民購物時間碎片化消費行為的產生,打破傳統銷售模式,離消費者更“近”。

網易CEO丁磊曾說,“大家追求怎么買得更好、更有品位,是‘新消費。這時,成為被時代需要的企業,才能讓制造業和消費者都獲得真正的好處。”由此,我們看到消費側對供給側的倒逼轉型。實際上,居民對消費的要求也倒逼著城市管理和規劃的轉型。“假日經濟”需要在節假日里給予旅游消費“時間”與“空間”上的平衡;“首店經濟”要求進一步推進零售業態融合趨勢;“夜經濟”要求更加完善和人性化的公共服務做依托;“15分鐘購物圈”則要求具有對城市社區進行前瞻性的統一規劃……總而言之,“新消費時代”為我們帶來機遇,亦帶來挑戰。