“另類”留學及交流的諸多面相

——近代日本外務省第三種普通補給生留華初探

肖 朗 蘇 青

(浙江大學 教育學院,浙江 杭州 310028)

一、引 言

外務省作為近代日本較早派遣留華學生的中央政府部門之一,于1874年首次派遣了留華學生鄭永昌和片桐讓之,此后直至1929年始終未中斷派遣留華學生。在此期間,外務省派遣的留華學生主要學習中文及外交事務,以應日本對華外交人才之需。1903年7月頒布的《外務省留學生規(guī)程》第一條即明文規(guī)定:“外務省留學生是外務大臣認為在必要情況下,為了學習外國語而派遣到國外的留學者。”(1)「2.昭和六年度選定(ハ)第三種 古川園重利外十四名」,『在華本邦人留學生補給実施関係雑件/選定関係 第一巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015561200。可以說,1930年前外務省派遣的留華學生主要是語言學習型留學生(2)關于1874—1929年外務省派遣來華留學生的研究,可參見譚皓《近代日本對華官派留學史研究(1871—1931)》,北京大學歷史學系2014年博士學位論文。。換言之,1874—1929年外務省并未派遣學術型留華學生到中國從事學術研究工作,直到1930年第三種補給生制度的問世才打破此種局面。關于外務省第三種補給生制度,日本學者大里浩秋曾發(fā)表專文進行論述(3)詳見大里浩秋「在華本邦補給生:第一種から第三種まで」,『中國研究月報』2007年第61巻第9號。,該文言及補給生的派遣情況、在中國的某些留學生活,但未將第三種普通補給生歸類于學術型留華學生,也未涉及他們留學結束后的諸多工作實態(tài)。日本學者中里見敬主要依托九州大學圖書館“濱文庫”(4)“濱文庫”設立于九州大學圖書館,由外務省第三種普通補給生濱一衛(wèi)(后擔任九州大學教授)一生所收藏的和漢書籍構成,總共939種,約2 500冊,其中包括濱一衛(wèi)留學北京期間收集的與戲曲相關的圖冊、戲單、唱片、照片等極具特色的文獻史料。對第三種普通補給生濱一衛(wèi)的在華留學實態(tài)進行了較為深入的個案研究(5)參見中里見敬「濱一衛(wèi)の北平留學:周豊一の回想録による新事実」,『九州大學附屬図書館研究開発室年報』2014—2015年;中里見敬「濱一衛(wèi)の北平留學:外務省文化事業(yè)部第三種補給生としての留學の実態(tài)」,『言語文化論究』2015年第35巻;中里見敬「濱一衛(wèi)の見た一九三〇年代中國蕓能:北平·天津」,『九州中國學會報』2015年第53巻;中里見敬「濱一衛(wèi)の見た一九三〇年代中國蕓能:開封·呉興」,『九州中國學會報』2016年第54巻。,遺憾的是該文論述的濱一衛(wèi)僅為外務省第三種普通補給生群體中的一個個案。有鑒于此,本文主要根據(jù)日本外務省外交史料館所藏的大量檔案材料(其中大部分材料至今尚未被中日兩國學界所利用),擬對外務省第三種普通補給生群體在中國的留學生活、活動及其投身和服務于日本對華侵略戰(zhàn)爭等問題進行較為全面的探析。

二、外務省第三種普通補給生制度的設立及其實施

20世紀20年代日本實施的“東方文化事業(yè)”啟動,后因兩國緊張的政治關系和軍事局勢,該事業(yè)成為日本單方主導的對華文化事業(yè)。在此大背景下,1930年11月外務省文化事業(yè)部開始實施補給生制度,該制度是“為了培養(yǎng)將來在東方文化研究上的中心人物及中日兩國文化合作上的‘楔子’式(重要)人物”[1]114。該制度規(guī)定對以下三種補給生給予留學經(jīng)費補助:

(1)第一種補給生:選派日本小學畢業(yè)或有同等學力者,進入中國的中學學習,每月補助35元以內。

(2)第二種補給生:選派日本舊制中學畢業(yè)或中學第四學年修業(yè)結束或有同等學力者,進入中國的專門學校或大學學習,每月補助學費70元以內。

(3)第三種補給生:選派日本的大學或專門學校畢業(yè)或有同等學力者,進入中國的專門學校、大學及其研究生院,或在他處進行學習和研究,每月補助學費120元以內。[1]114

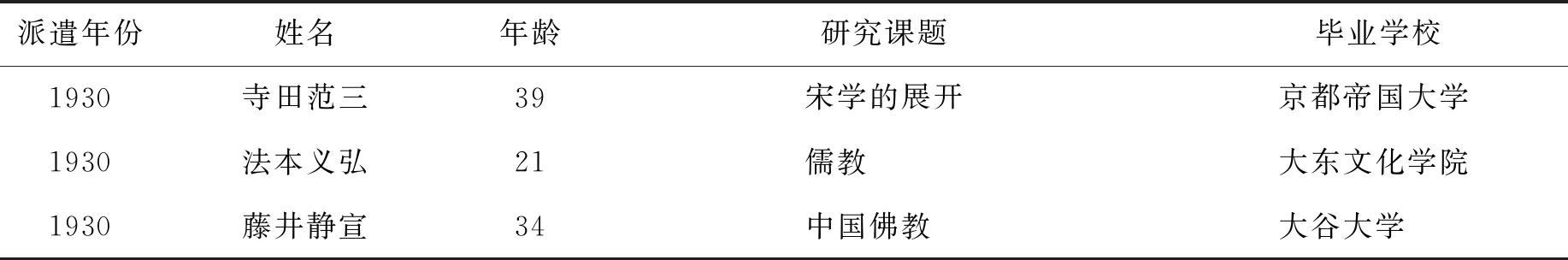

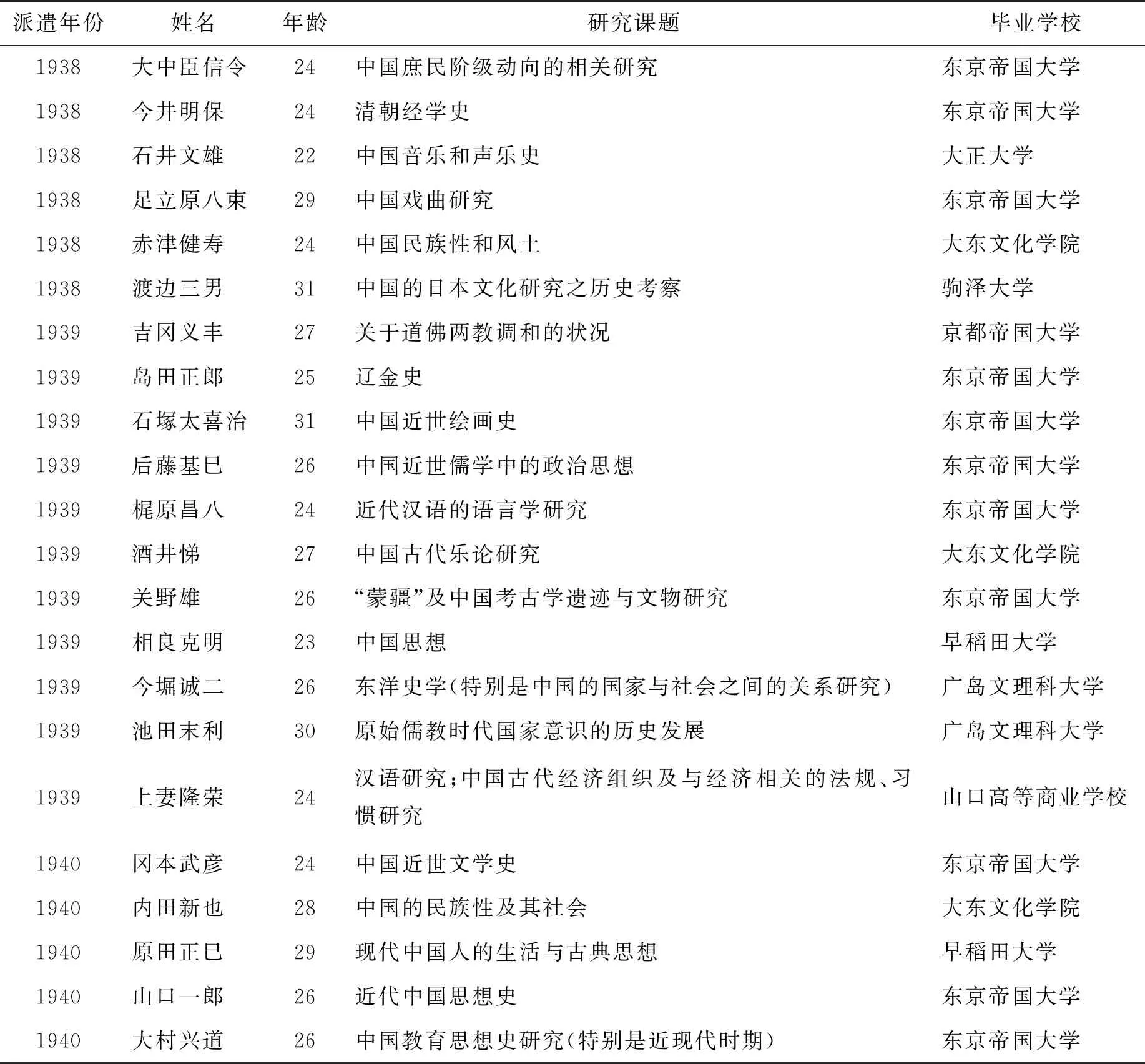

可見,從第一種到第三種補給生,外務省對其學歷要求、補助費用各不相同,他們在中國的學習內容、研究事項也存在明顯的差異。第一種和第二種補給生在中國的中學、專門學校和大學學習,無須從事具體的研究工作。第三種補給生可分為“普通補給生”和“外務省官吏生”,前者在中國主要從事學術研究工作,每人都有明確的研究事項,屬于典型的學術型留華學生;后者在中國主要從事漢語、蒙語的學習及外交事務的見習,留學結束后大多任職于外務省或駐華使領館,屬于語言學習型留華學生。本文的研究對象為學術型留華學生,即外務省第三種普通補給生。據(jù)統(tǒng)計,1930—1940年外務省文化事業(yè)部選派的第三種普通補給生共88名(表1)。

表1 外務省第三種普通補給生一覽表(1930—1940)

續(xù)表1

續(xù)表1

續(xù)表1

對表1可做如下分析。首先,第三種普通補給生是近代日本高等教育機構中的優(yōu)秀者。按照外務省規(guī)定,要成為第三種普通補給生需要有推薦人及推薦理由,同時需要提交個人學習成績、畢業(yè)論文、留學期間的研究計劃、體檢報告等資料以及參加外務省組織的面試,最終由外務省綜合權衡后決定是否錄取。推薦人的出現(xiàn)在一定程度上保證了補給生的生源質量。在學習(高等教育機構在讀期間)成績上,被推薦者的成績大多出類拔萃。例如,1933年度選派的武田熙的成績?yōu)榧祝桓咂治浞虻某煽優(yōu)?4人中排名第三;酒井見二的成績?yōu)?3人中排名第一。1935年度選派的神谷正男在東京帝國大學就讀期間的成績?yōu)榧住⒁?各9門課程),畢業(yè)論文為甲;遠山正瑛在京都帝國大學就讀期間的成績?yōu)閮?yōu)(24門)、良(8門)。除學習成績外,身體素質也屬選拔和考察的重要指標,外務省根據(jù)《身體檢查標準》將身體狀況分為甲種、乙種、丙種、丁種四類,檢查項目包括體格、營養(yǎng)、視力、辨色力、聽力、語言等14項(6)「2.昭和十二年選定 (ハ)第三種 天野智弘外十六名」,『在華本邦人留學生補給実施関係雑件/選定関係 第二巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015563100。。由此可見第三種普通補給生的選拔之嚴、要求之高。

其次,從派遣人數(shù)來看,外務省于1930年選派的第三種普通補給生人數(shù)為4人,1931年為15人,1932年為8人,1933年為7人,1934年為11人,1935年為6人,1936年為6人,1937年為7人,1938年為8人,1939年為11人,1940年為5人,11年間共派遣88人,年均8人。相較而言,文部省在“九一八事變”和“七七事變”前后曾經(jīng)出現(xiàn)過“零派遣”的現(xiàn)象,而外務省派遣人數(shù)在1930—1940年的波動并沒有像文部省那樣大起大落,似乎不受中日兩國間緊張的政治氛圍、軍事局勢的影響。這主要是因為外務省作為對華外交及文化的主管部門,在中國各地建立了以使領館為主體的情報收集網(wǎng),力求對中日關系之間的微妙變化進行及時掌握和監(jiān)控。另一方面,外務省與日本軍方有頻繁的往來,尤其是“九一八事變”和“七七事變”后外務省在外交方面積極配合日本軍部的軍事行動。因此在抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后的3年時間內,外務省不僅需要繼續(xù)選派第三種普通補給生以加強各地使領館等機構的人員隊伍建設,而且其選派的第三種普通補給生也依舊可安心、安全地在北京等地留學。直到1941年外務省主導的對華文化事業(yè)移交興亞院負責后,補給生制度才壽終正寢。

再次,從留學年齡來看,第三種普通補給生留學中國時年齡最小21歲,最大41歲,88人的平均年齡為28.2歲,這比文部省留華學生35.53歲的平均年齡年輕近7歲(7)筆者根據(jù)近代日本文部省專門學務局歷年出版的『文部省外國留學生表』(文部省専門學務局編、明治三十二年至大正八年)和『文部省在外研究員表』(文部省専門學務局編、大正九年至昭和十五年),對近代文部省派遣到中國的51位留華學生(其中5人與外務省共同派遣)留學中國時的年齡進行統(tǒng)計,除5人年齡不詳外,其他46人的平均年齡為35.53歲。。與年齡相對應,文部省留華學生是清一色的高等教育機構的教授或助教授,而外務省第三種普通補給生來源則較為廣泛,既有剛畢業(yè)的大學生,也有工作數(shù)年的在職人員。

復次,從研究課題來看,較之文部省派遣的留華學生大多專注于漢學或中國學學科,第三種普通補給生的研究范圍更為寬泛,其研究事項包括與中國相關的道教、音樂、戲曲、繪畫、風土民情、花卉果樹、法律制度、經(jīng)濟組織、教育思想等內容,涵蓋文學、哲學、史學、教育學、經(jīng)濟學、農(nóng)學等諸學科。從其研究課題觀察,這與外務省“為了培養(yǎng)將來在東方文化研究上的中心人物及中日兩國文化合作上的‘楔子’式(重要)人物”的目的相一致。

最后,從畢業(yè)學校來看,88名第三種普通補給生或畢業(yè)于文部省直轄學校,或來自日本私立高等教育機構,其畢業(yè)學校及人數(shù)具體如下:東京帝國大學21人,大東文化學院15人,京都帝國大學13人,早稻田大學5人,廣島文理科大學4人,大阪外國語學校3人,駒澤大學3人,九州帝國大學2人,慶應義塾大學2人,二松學舍專門學校2人,東洋大學2人,拓殖大學2人,山口高等商業(yè)學校2人,東亞同文書院2人,京城帝國大學、東京高等師范學校、明治大學等校各1人。以上學校皆設有與漢學或中國學相關的學科與專業(yè),外務省從中選派留華學生較為對口和便利,同時與補給生制度的設置標準高度契合。居前三位的是東京帝國大學、大東文化學院和京都帝國大學的畢業(yè)生,其中大東文化學院即是專門傳授和研究漢學的高等教育機構。值得一提的是,第三種普通補給生大多在北京、南京、上海等堪稱民國政治、文化、教育中心的城市留學,只有少數(shù)人到中西部城市留學。

三、外務省第三種普通補給生在華留學生活及活動

第三種普通補給生留學中國期間正值中日兩國間政治、軍事、文化關系日趨緊張之際,日本帝國主義從策劃、組織入侵中國,發(fā)展到局部入侵、全面入侵中國。盡管如此,這些留學生仍然有機會在中國大學旁聽,或與中國學者進行學術交流,并開展過各類旅行等活動。不過,其留學活動烙上了日本侵略中國的時代印記,特別是在日本全面侵華時期。

(一)在大學旁聽學習

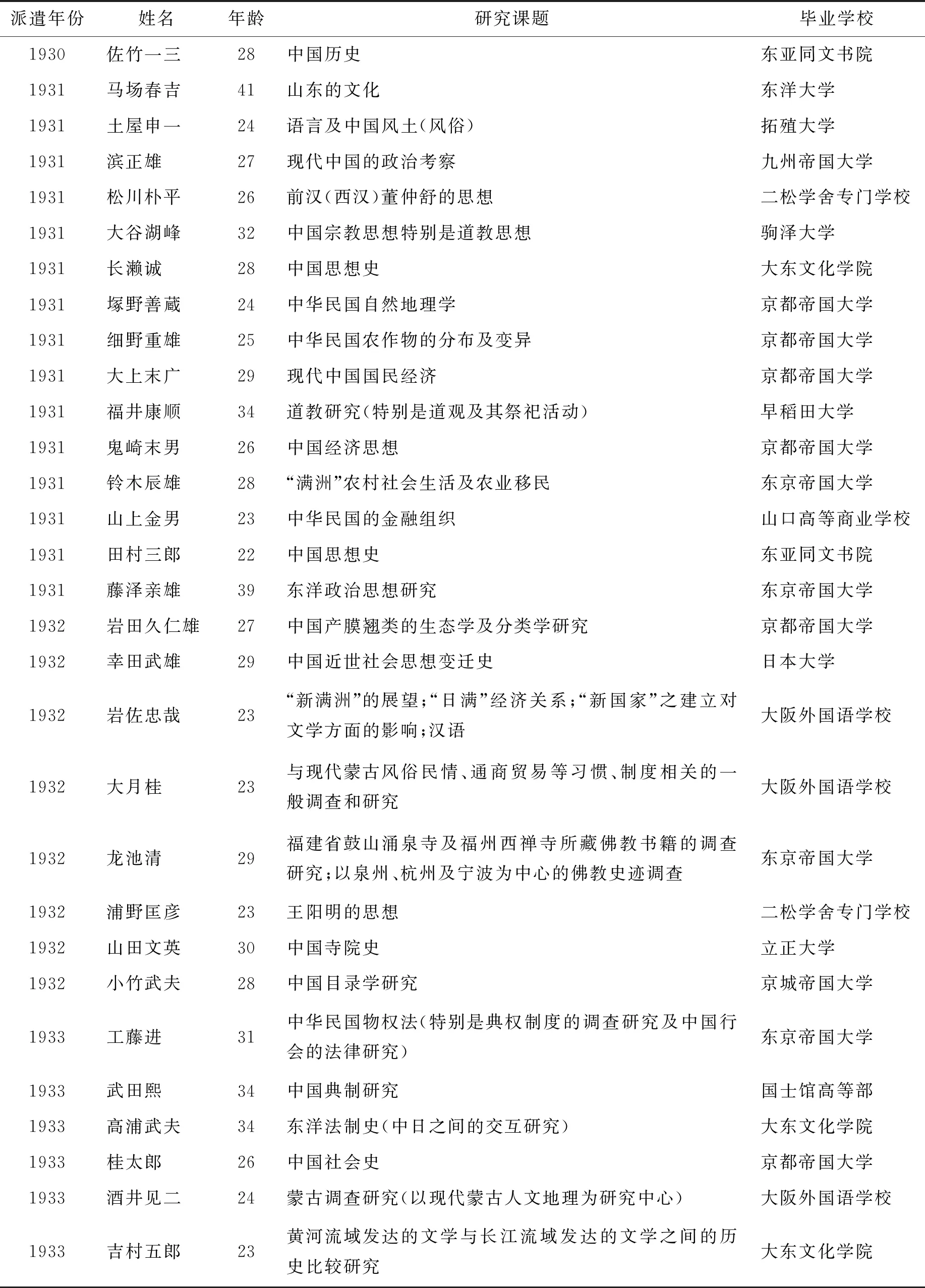

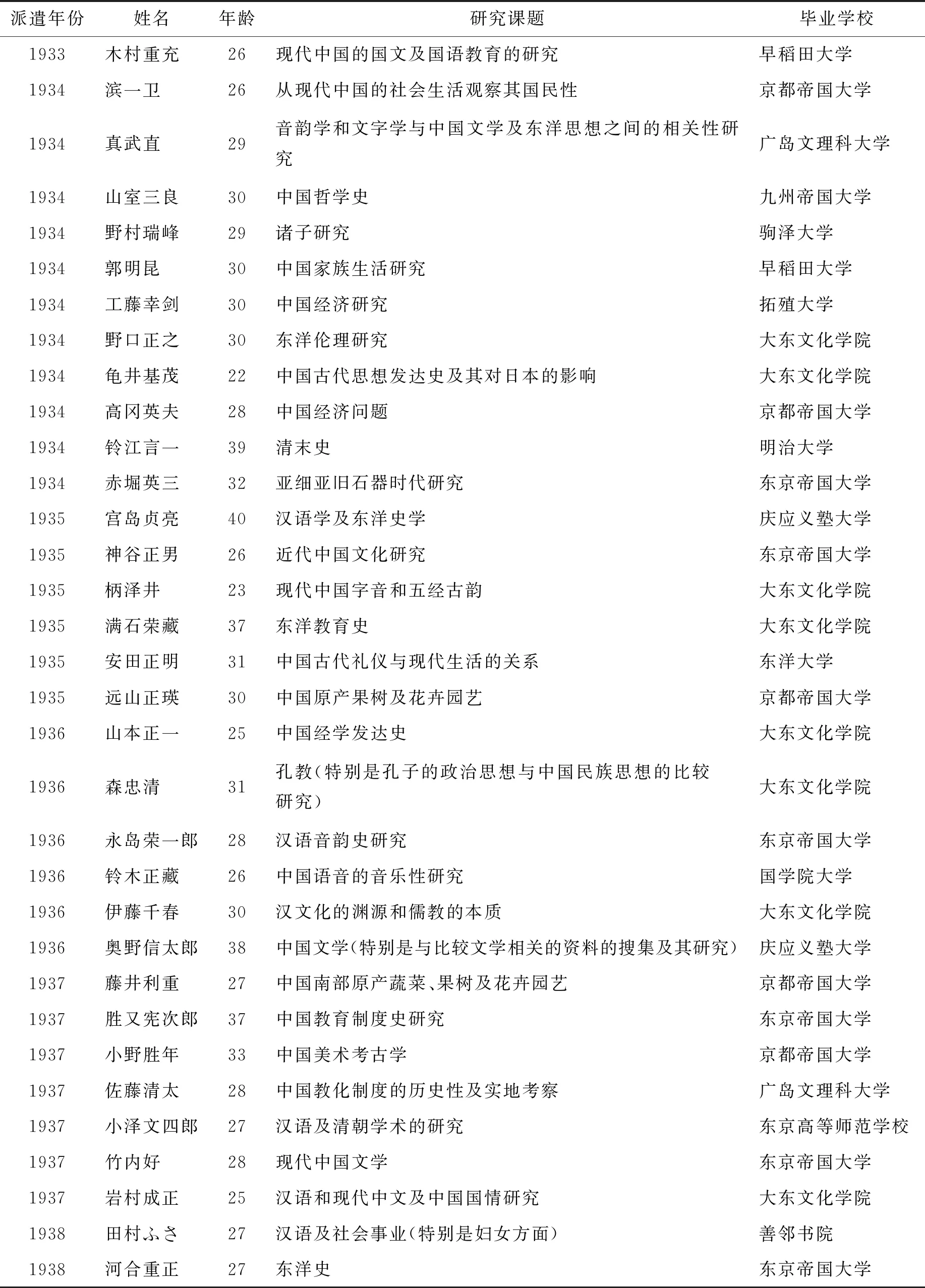

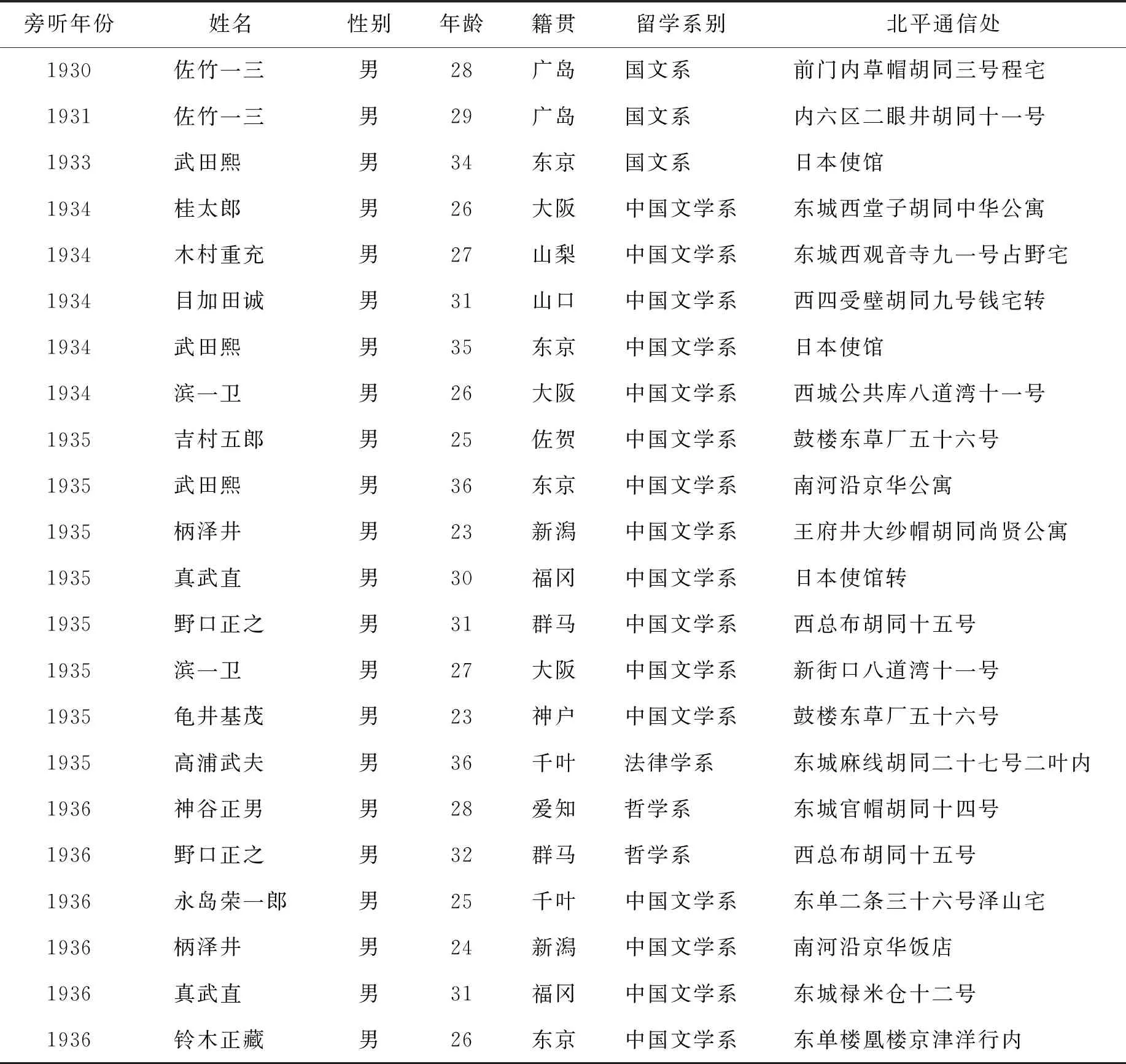

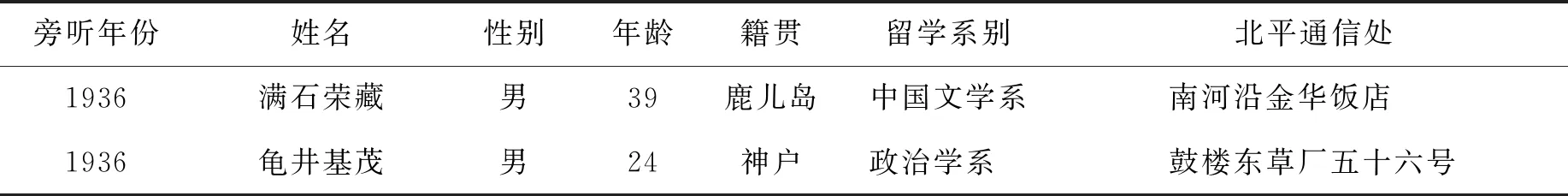

20世紀20年代中國各大學的旁聽生制度開始向外國人開放,這為第三種普通補給生在大學旁聽提供了制度保障和諸多便利。他們不少人留學北京,因此北京各大學或多或少存有其旁聽的記錄(表2)。

表2 外務省第三種普通補給生在北京大學旁聽者一覽表(1930—1936)

續(xù)表2

由表2可知,共有16人到北京大學法律系、文學系、哲學系等旁聽,占第三種普通補給生總人數(shù)的18.2%。其中,武田熙連續(xù)三年在國文系旁聽,佐竹一三、濱一衛(wèi)、柄澤井、真武直、野口正之和龜井基茂6人連續(xù)兩年旁聽,龜井基茂、野口正之還旁聽了不同科系的課程。表2僅反映了第三種普通補給生在北京大學旁聽的情況。另外,他們還在北平師范大學、輔仁大學、北平大學、清華大學、中國學院等處旁聽,如山室三良以特別研究生身份在清華大學旁聽(8)「2.北平図書館山室館長ノ意見 昭和十一年八月」,『“北平近代科學図書館”関係雑件 第一巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05016005200。,滿石榮藏在北平師范大學旁聽(9)「9.本邦人學生ノ“支那”大學聴講者報告 昭和十五年二月」,『在華本邦第三種補給生関係雑件 第一巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015630200。。1937年2月日本駐華大使館書記官向外務大臣提交的《本邦人學生在中國各大學旁聽者報告》記載道:

去年(1936年)9月新學期開始至年末,經(jīng)本館斡旋,本邦人學生以旁聽生身份進入中國各大學學習者,北京大學18名,中國學院9名,北平大學及師范大學各1名,總計29名。其詳細信息另附表格予以稟報。

北京大學18名:小島太作、芝池靖夫、柴生田省三、平田正三、丸山喬、玉井三郎、滿石榮藏、永島榮一郎、鈴木正藏、神谷正男、菱川八郎、山西忠雄、榊原正清、木村一男、五十煙幸晴、伊藤初太郎、濱田幸夫、李天章(臺灣人)。

中國學院9名:小林幸三郎、河村義保、富永一雄、藤見楠爾、赤池義雄、山合一義、根本達夫、野口勇男、池田龍臣。

北平大學1名:緒形喜之助。

北平師范大學1名:滿石榮藏(文學院教育系)。(10)同上。

該報告顯示,1936年在北京大學旁聽者18人,其中永島榮一郎、滿石榮藏、鈴木正藏、神谷正男4人即是表2中的普通補給生,而表2中在1936年共有8名第三種普通補給生,也就是說北京大學檔案館和外務省外交史料館所記載的人數(shù)和名單不一致,為何會出現(xiàn)此種狀況?其實,野口正之、真武直、龜井基茂、柄澤井是1935年度的旁聽生,故該報告未將他們算作1936年度的旁聽生。同時,1936年在北京大學旁聽的其他10人中,芝池靖夫、丸山喬、柴生田省三、平田正三、菱川八郎、玉井三郎6人皆為外務省官吏生。可見第三種補給生在北京大學旁聽的比例之高。從1936年度的旁聽生情況來看,北京大學仍是第三種補給生旁聽學校的首選。此外,該報告標注了北京大學的旁聽生每周最多可以在不同科系旁聽20個課時,如果按一周5個工作日計算,每天可以旁聽4個課時,事實上這與北京大學正式生的課時數(shù)已無多大差別。較為充足的課程學習對第三種普通補給生的學業(yè)精進和課題研究不無裨益。

(二)與中國學者的交流

除在大學旁聽外,第三種普通補給生與中國學人開展了形式多樣的交流活動,這成為其留學生活的重要內容,也是他們在中國從事學習和研究的重要方式之一。

1.周作人與外務省第三種普通補給生的諸多交往

周作人作為北大文學院日本文學專業(yè)教授,與第三種普通補給生的交往最為頻繁,濱一衛(wèi)留學中國期間在周家寄宿達一年之久即可佐證。《周作人日記》中記錄了他與第三種普通補給生的諸多交往:

一九三三年

九月九日 晴 晚飯來有藤塚、小竹、橋川、孟、錢、徐、楊、何共十人,十時回家。[2]487

九月十三日 晴 伏園來,下午去。藤塚、橋川、小竹三君來訪。[2]488-489

九月十九日 晴 晚少雨 上午八時往北大,十一時往東廠訪藤塚、橋川、小竹三君,午返。[2]491

九月二十一日 晴 上午遣豐一送字及講演一冊與藤塚君,晚藤塚、橋川、小竹招宴,因受涼不適辭未去。[2]492

九月二十四日 晴 桂太郎君以稻孫介紹來訪。[2]494

1933年拜訪過周作人的第三種普通補給生有小竹武夫和桂太郎。小竹和文部省留華學生藤塚鄰(1921—1923年留學中國)、橋川時雄三人多次拜訪周作人并有過一同聚會的經(jīng)歷。桂太郎留學北京之初即在錢稻孫的介紹下拜訪了周作人,而9月24日拜訪周作人則是為了在北京大學旁聽一事。

一九三四年

九月五日 陰 上午濱一衛(wèi)君同舟岡并河二君來訪。[2]672

九月十四日 雷雨 晚陰 上午桂太郎君來訪。[2]676

九月十七日 晴 清水君同山室、善子女士來訪。[2]677

九月二十三日 晴 陶祿偕木村君來訪。[2]680

十二月一日 晴 下午濱君來,宿豐一之西屋。[2]717

十二月三十一日 收信:木村重充片(日語中指明信片、賀卡等郵件——筆者注)。[2]732

1934年造訪過周作人的第三種普通補給生有濱一衛(wèi)、桂太郎、山室三良、木村重充。木村與周作人有過信件往來,據(jù)12月31日的收信日期來看,這極有可能是木村寄給周作人的新年賀卡或明信片;濱一衛(wèi)與周作人的兒子周豐一在日本已經(jīng)相識且兩人關系較為密切,1934年12月濱一衛(wèi)來華留學時入住周宅,周豐一為其提供了很大幫助;山室三良留學期間及結束后與周作人交往頗多,尤其是他擔任“北京近代科學圖書館”館長之后,多次拜訪周作人。

一九三九年

一月九日 晴 收信:炎秋、子秀、藤江、平白、濱一衛(wèi)。

一月十日 晴 發(fā)信:濱君、紀生、《實報》。

四月七日 晴 山室送果子,蓋因結婚也。

五月二十五日 晴 上午往訪稻孫,午返。下午永島來,春苔夫人來。

八月二日 晴 下午平白、紀生、永島同來。夜濱一衛(wèi)君自日本來,留住。

八月九日 晴 晚濱君索舊照片及友人書,以平伯詩二、玄同札一贈之,又予以所書《擲缽詩》一紙。

八月十日 晴 上午六時濱君出發(fā)歸國。

十月五日 晴 下午又整理舊報,得《春水》原稿,擬訂以贈濱君。

十一月十日 晴 收信:濱一衛(wèi)。

十一月十八日 晴 下午入浴。小澤、酒井、河合、中村四人來訪。

十一月二十日 晴 下午遣人取濱君寄小包來,乃是照片也。

十一月二十九日 晴 發(fā)信:濱一衛(wèi)、耀辰。

十二月三十日 晴 下午啟無來。永島、安田、后藤來。安田贈ガスニノラ一匣。[3]

2016年11月《中國現(xiàn)代文學研究叢刊》第11期發(fā)表了周作人1939年的日記,這為進一步了解周作人與第三種普通補給生的交往實態(tài)增添了新資料。1939年全面抗日戰(zhàn)爭日趨激烈,周作人任教于偽北京大學。此時外務省并未停止派遣第三種普通補給生,這些留學生依舊能與周作人等有生活和學問上的交集。當年與周作人交往的第三種普通補給生根據(jù)其留學結束與否可分為兩類:第一類是已結束留學的第三種普通補給生,第二類是正在北京留學的第三種普通補給生。第一類有濱一衛(wèi)、山室三良、安田正明三人。山室、安田留學結束后任職于“北京近代科學圖書館”,山室于當年4月結婚,安田準備結婚時正值元旦前夕,他們曾分別拜訪周作人并贈禮物。如上所述,1934年12月濱一衛(wèi)入住周宅,此后在周家寄宿長達一年,與周家人是老相識;1936年留學結束后回國任教,1939年他再度來北京時依舊像以前一樣住在周家,而且周作人與濱一衛(wèi)之間有較為頻繁的信件往來。第二類有永島榮一郎、小澤文四郎、河合重正、酒井悌四人,他們依次是1936—1939年度第三種普通補給生。其中永島因1938年擔任陸軍第九師團千田部隊翻譯而延期留學半年(11)「4.永島榮一郎」,『在華本邦第三種補給生関係雑件/補給実施関係 第九巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015639900。。抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后,北京大學、清華大學等許多大學的學者已遷至內陸或回鄉(xiāng)躲避戰(zhàn)亂,因此1937年之后第三種普通補給生與中國學者交往的機會大大減少,只能與周作人等留京學者繼續(xù)來往。

除周作人日記外,第三種普通補給生的日記及其提交的留學報告中也不乏周作人與補給生之間交往的記錄。1937年10月留學北京的第三種普通補給生竹內好在安頓好行囊后即拜訪了周作人等中國學者。對此,《竹內好日記》記載道:“十一月一日(周一)早晨出門,乘車先訪周先生,次訪錢先生。”“十一月三日(周三)晴 午前在室。下午一時半,乘車訪周作人氏,后赴燕京大學。”[4]173在兩年的留學歲月中竹內好與周作人等學者交往頗多。宮島貞亮在提交給外務省的《學事報告》中寫道:“余與兩類學者交游,一是所謂的碩學鴻儒,其他是少壯學者。瑞洵、楊鐘義、傅增湘、王樹楠等人屬于前者,陶希圣、謝國楨等人屬于后者。我與后者中的錢稻孫、周作人等諸學者交游。”(12)「5.宮島貞亮(慶応義塾大學)」,『在華本邦第三種補給生関係雑件/補給実施関係 第三巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015634900。

2.楊樹達與外務省第三種普通補給生的交往記載

曾留學日本的楊樹達于1926—1937年擔任清華大學國文系教授,在此期間他與第三種普通補給生有一定程度的交往,其回憶錄記載如下:

一九三三年

九月十五日。閱日本人松川樸平送到漢文學講座第三卷《文典講義》,為林下隆之編著。[5]74

一九三四年

十月三十日。日本人武田熙、瀧澤俊亮來,請余星期日講授《說文》,允之。[5]89

十二月三十日。授日本人《說文》,今迄業(yè)。受業(yè)者共十四人,合攝一紀念影,并宴余以志謝。[5]92

一九三六年

十月三日。日本野口正之送其師石田羊一郎所著《老子說》來。[5]122

一九三七年

三月十四日。日本安田正明來,云曾讀余《高等國文法》。[5]130

三月廿八日。日本東方學會小竹武夫偕京城大學(13)京城大學即京城帝國大學。助教授本多龍成來。本多贈朝鮮苔紙信箋,為余攝影而去。[5]131

四月七日。飲席遇日本人永島(榮)一郎,為去年畢業(yè)于東京帝國大學者。告余云,帝大藤岡勝二博士授中國文法,以《馬氏文通》為教本,而以余《文通刊誤》及《高等國文法》輔之。日本真武直新從南方旅行北來,曾至長沙。見告云:日本某醫(yī)學博士近日曾撰一論文,謂日本人血液種類與湖南人相類。此文曾譯成中文,遍布中國各日本領事館。[5]131

由上可知,與楊樹達交往過的第三種普通補給生有松川樸平、武田熙、野口正之、永島榮一郎、真武直、小竹武夫。其中學術色彩較為濃厚的交往有二:其一是1936年10月3日野口將其師石田羊一郎所著的《老子說》送給楊樹達;其二是1937年3月28日小竹武夫與京城帝國大學助教授本多龍成一起拜訪楊樹達。此外,武田熙、瀧澤俊亮曾邀請楊樹達在周日講授《說文解字》,楊樹達曾與永島在飲席上交流東京帝大教師使用中國語法教材的情況,這些均從側面生動地反映了這一時期中日兩國大學中文文法教學和研究的狀況。

3.胡適與外務省第三種普通補給生的交流點滴

胡適在其日記中簡要記錄了他與第三種普通補給生的交流點滴:

廿二,三,廿一(T.)(14)指民國22年(1933)3月21日(周二)。日本法學博士瀧川政次郎(中央大學教授)與日本早稻田講師福井康順來談。瀧川專治平安時代法律,并治中國法律;福井治中國思想史,今日來談《牟子理惑論》。[6]193

廿三,十,十四(15)指民國23年(1934)10月14日。半農(nóng)追悼會,我與周豈明、錢玄同、魏建功有演說。有日本青年學者小川、山室、目加三人來談。[6]395

第一則日記記錄胡適與日本學者瀧川政次郎、第三種普通補給生福井康順進行了學術交談。福井原為早稻田大學講師,這一年他正在北京留學,他與胡適談及《牟子理惑論》一書,該書為中國最早的佛教論著,是了解佛教傳入中國及研究中國佛教產(chǎn)生、發(fā)展的重要文獻。他們所談話題與宗教相關,這與福井留學期間的研究課題“道教研究(特別是道觀及其祭祀活動)”頗有關聯(lián),可謂典型的學者間的學術交流與切磋。第二則日記中,上野育英會留華學生小川環(huán)樹、外務省第三種普通補給生山室三良、文部省留華學生目加田誠三人一同拜訪了胡適,他們主要是為獲得了在北京大學旁聽的機會來向胡適表示感謝。可見,第三種普通補給生拜訪胡適或為課程學習,或為學術研究之事。

4.顧頡剛與外務省第三種普通補給生的交往實態(tài)

顧頡剛從1929年至“七七事變”爆發(fā)前擔任燕京大學歷史系教授,在此期間他與第三種普通補給生有過短暫的交往并將其載于日記中:

一九三七年

四月十一號 日本漢學家小竹武夫、平岡武夫等六人來,為予攝影。[7]579

四月十號 星期六 日本人小竹等六人來參觀,至一時始出,歸飯。[7]628

四月十二號 星期一 今午同席:起潛叔、蘇炳琦、劉師義、予(以上客),小竹武夫、橋川時雄、本多龍成、平岡武夫、名畑應順、渡邊幸三、市原亨吉(以上主)。[7]629

四月二十號 星期二 今午同席:橋川時雄、本多龍成、小竹武夫、平岡武夫、煨蓮、文如、希圣、錢稻孫、于思泊、于式玉、希白、八愛、小珊、鴻舜、洪都、佩韋、張孟劬、士嘉(以上客),起潛叔、予(以上主)。[7]633

顧頡剛在1937年4月與曾經(jīng)留學北京的第三種普通補給生小竹武夫有過4次交流經(jīng)歷,或在家中,或在學校,或在餐館,具體交流內容尚不知曉,但于此可見其交流之頻繁。不過,小竹、平岡等人皆為漢學家,與顧頡剛共同出現(xiàn)在酒席上的是錢稻孫、陶希圣、洪煨蓮、于思泊、張孟劬等大學學者,這可謂中日學者之間的交流與聚會,由此不難想象當時的學術交流氛圍。

總體而言,20世紀30年代變幻莫測的中日關系和不穩(wěn)定的國內局勢,尤其是“九一八事變”后日本侵略中國,對近代中日兩國學者之間的學術交流和來往產(chǎn)生了嚴重的消極影響。不過,在日本駐華大使館的斡旋下,北平大興學會成立,該學會經(jīng)常聘請北京各大學學者講學、授課及演講,從而為第三種普通補給生與中國學者之間搭建了學術交流和互動的新平臺。

(三)外務省第三種普通補給生與北平大興學會

1932年7月,日本駐華大使館參事官矢野真致函日本外務大臣齋藤實(機密第三六二號),信中寫道:

前年文化事業(yè)部開始派遣到本地的補給生數(shù)量激增,第二種四名、第三種二十五名,共計二十九名之多。本館對其進行監(jiān)督和管理自不待言,而且認為有必要針對這些學生的研究建立一個團體,以實現(xiàn)他們彼此之間的相互聯(lián)系和交流。本館現(xiàn)正著手組織和成立大興學會,并讓補給生起草學會會則。特此報告。(16)「1.當?shù)亓魧W中ノ補給生ノ統(tǒng)制ニ関スル件 昭和七年七月」,『北京大興學會関係雑件』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015650900。

由此可知,隨著外務省補給生赴北京留學的人數(shù)不斷增加,日本駐華大使館為促進補給生的學習和研究、實現(xiàn)補給生之間的交流和溝通,開始著手建立一個以外務省補給生為主體的組織——大興學會。同月23日,矢野向外務大臣提交了大興學會名簿,其會員包括寺田范三、法本義弘、松川樸平、濱正雄、福井康順等16名第三種普通補給生,他們占該學會總人數(shù)的48.5%(17)「2.大興學會名簿 昭和七年七月」,『北京大興學會関係雑件』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015651000。。1934年4月,大興學會更名為北平大興學會并制定了《北平大興學會會則》(18)「3.北平大學會制及會員表送付ノ件 昭和九年九月」,『北京大興學會関係雑件』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015651100。,規(guī)定學會的經(jīng)費主要來自會員費及捐款。會員費每月銀圓五十錢對于學會的運作可謂杯水車薪,而該學會中贊助會員(指通過捐款給學會而獲準加入學會的會員,多為工商界人士)的捐款也不足以支撐整個學會的正常運作。因此,學會認為有必要申請外務省對華文化事業(yè)經(jīng)費。1935年1月,該學會干事高浦武夫等人向外務省文化事業(yè)部部長提交了《北平大興學會補助陳情書》,其中指出:“1932年學會設立以來舉行了外務省留學生研究課題成果報告、中國學者的演講等富有成效的活動。但舉辦學術活動的經(jīng)費除贊助會員的捐款外,主要靠會員費來負擔。以手頭拮據(jù)的我等學生的經(jīng)濟能力終不能很好地實現(xiàn)預期之目的。對此種情況各同志甚感遺憾,因此懇請貴部給予本會援助。”(19)「4.北平大興學會経費補給 昭和十年六月」,『北京大興學會関係雑件』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015651200。陳情書中還詳細列舉了“本會緊要活動及其所需經(jīng)費”,并制作了“本年度招聘中國學者預定表”,其內容如下:

本會緊要活動及其所需經(jīng)費

一、中國學者招聘費:六百元(每月五十元)

理由:主要聘請居住在北平的中國學者舉行與學術相關的演講會、報告會,以供會員聽講為主要目的。同時利用此機會保持與中國人的密切聯(lián)系和交往,以助力于將來中日兩國間長久的文化合作與提攜。

二、會報發(fā)行費:四百元(一次一百元,一年四次)

理由:以會員間的相互研究及其研究成果的發(fā)表為主要目的,謀求新舊會員間的互聯(lián)互通、團結一致,以形成奉獻社會之氣象。

本年度招聘中國學者預定表(20)同上。

北京大學

胡適:關于諸子學;周作人:關于最近中國文壇的情況;劉文典:關于校勘學;陶希圣:中國社會史研究;程樹德:中國法制研究;錢玄同:古韻研究;唐蘭:關于殷墟書契

清華大學

馮友蘭:中國哲學史;聞一多:《詩經(jīng)》的最新研究;楊樹達:《說文》的最新研究

北平師范大學

黎錦熙:關于中國國語語法

燕京大學

容庚:卜辭所展現(xiàn)的古代文化

北平文理女子學院

范文瀾:關于六朝文學

中國大學

吳承仕:關于三禮名物

北平大學

程光銘:最近中國審判實例

該學會認為,聘請中國學者講學不僅可以促進學術和研究的發(fā)展,而且有助于第三種普通補給生與中國學界保持密切聯(lián)系和交往,更有利于中日兩國間的文化合作與長遠發(fā)展。從上述預定表中可知,1935年度該學會計劃聘請當時北京各大學的著名教授及各領域的一流學者舉行學術演講會和報告會,如此大規(guī)模地聘請中國學者講學、做報告,在近代日本人中國留學史上尚屬首次。

對于陳情書,外務省最終決定資助該學會500元,經(jīng)費由1935年度對華文化事業(yè)特別會計事業(yè)費下設的留學生津貼細目支付(21)同上。。1935年6月該學會得到500元的資助后,即著手聘請中國各大學學者的工作。日本駐華大使館參事官于1936年9月4日發(fā)給外務大臣的密信(機密第五八四號)顯示:“1935年度(北平大興學會)第一次招聘的學者為北京大學教授陶希圣,8月12日、14日、15日三天時間內,每天兩小時演講《中國社會史概論》,全體會員參加了課程學習,講課結束后師生間或質疑或應答,場面甚為隆重,補給生一同受益匪淺。(該學會)計劃繼續(xù)招聘各方面有權威之學者。”(22)「5.大興學會ノ“支那”學者招聴講演會 自昭和十年九月」,『北京大興學會関係雑件』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015651300。日本駐華大使館每次向外務省文化事業(yè)部報告北平大興學會聘請中國學者的情況時皆以“機密”字樣標注來往信件。可見初次聘請中國學者講學即收到了良好的效果。同年9月22日該學會舉行了第二次演講會,聘請的是研究國語問題的權威、北平師范大學文學院院長黎錦熙,他以自己所著的《國語運動史綱》為教材,以《注音符號及國語統(tǒng)一問題》為題做了兩個半小時的演講。經(jīng)黎錦熙推薦,該學會于同月24日、26日聘請北平師范大學附屬中學教員兼中國辭典編纂處工作人員孫謂宜做了《根據(jù)國音對〈大學〉進行文本解讀的研究》的報告,大多數(shù)會員出席了講習會并取得了良好的效果(23)同上。。同年10月24日該學會舉行第四次演講會,聘請著名音韻學專家、北京大學教授羅常培針對中國音韻學研究方法做了兩個小時的報告,前來聽講的人數(shù)與前三次演講會一樣多。同年12月19日該學會舉行第五次演講會,聘請正在北平的鳥居龍藏博士發(fā)表與考古學、民俗學相關的演講。1935年總共進行了上述五次演講會,這與高浦武夫等人制定的“本年度招聘中國學者預定表”仍有一定差距,于是1936年該學會繼續(xù)聘請中國學者講學,為中日兩國師生提供學術交流的平臺和機會。

1936年伊始,學會于1月26日、2月2日舉行了第六次演講會,聘請書法家張伯英進行書法學方面的演講。同年2月23日、3月1日該學會第七次演講會舉行,聘請清華大學教授楊樹達做《關于〈說文〉形聲字》的報告。楊樹達報告結束不到一周,學會又于3月7日舉行了第八次演講會,聘請北京大學文學院院長胡適做《佛教思想對中國思想界產(chǎn)生的影響》的主題演講(24)楊樹達和胡適當時的講義《關于〈說文〉形聲字》《佛教思想對中國思想界產(chǎn)生的影響》均由北平大興學會委員小川澄夫記錄,現(xiàn)存于日本外務省外交史料館。。可見,1936年該學會聘請中國學者的頻次明顯增加。雖然學會在實際操作中未能聘請到“本年度招聘中國學者預定表”中列舉的所有在京學者,但從實際舉行的八次演講會的情況來看,所聘請到的北京各大學教授、學者均可謂“一時之選”,并取得了較為理想的效果。1936年2月5日該學會委員龜井基茂等人繼續(xù)向外務省提交陳情書,外務省也加大了資助力度,即1936年資助額度增至1 500元,其中學者招聘費1 300元,會報出版費200元(25)「6.北平大興學會ニ対スル経費給與 昭和十一年」,『北京大興學會関係雑件』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015651400。。獲得更多經(jīng)費資助后,該學會制定了1936年度聘請更多中國學者講學的計劃(26)同上。。

綜上所述,第三種普通補給生通過北平大興學會舉辦的演講會、報告會能近距離地與中國學者展開學術交流和對話,這說明“七七事變”爆發(fā)前第三種普通補給生不僅能在北京各大學旁聽,而且能享受中國各大學著名學者為他們單獨開設的學術盛宴,這確實堪稱中國學者與近代日本學術型留華學生交流高潮的具體體現(xiàn)。令人遺憾的是此種交流因日本侵華而未能持續(xù)下去,抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后,胡適、傅斯年、顧頡剛、羅常培、黎錦熙等學者均遷往南方地區(qū),1937年底,北京大學、清華大學、北平師范大學已停課并成為日軍的兵舍(27)「1.“北支那”方面ニ於ケル文教思想工作 分割2」,『本邦人“満支”視察旅行関係雑件/補助実施関係 第十七巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015714400。,因此北平大興學會能聘請到的學者驟減,中日兩國間的學術交流隨之陷入低谷。

(四)各類旅行

第三種普通補給生在中國的各類旅行也是其留學生活的重要組成部分。他們享有外務省專門的旅費資助,有的人還接受其指派的特殊任務,因而這種旅行有時間長、距離遠、資助高、保密性強等特點。

1.福井康順的學術研究之旅

第三種普通補給生福井康順于1933年8月1日至29日在山西、河北兩省進行了長途旅行。與福井一同旅行的有同為第三種普通補給生的小竹武夫、大谷湖峰、浦野匡彥、山田文英以及外務省原田翻譯官、小池書記。福井等人的旅行線路大致為:北平→太原→大同→雁門關→忻州→五臺山→正定→北平[8]459-463。在29天的行程中,福井參觀最多的是道觀、寺廟、石窟等與宗教相關的古跡,福井留學中國期間所研究的課題主要與中國宗教相關,由此可知這是他為課題研究而從事的實地調查。他與文部省、東亞考古學會等機構派遣來華的學術型留華學生的旅行在本質上有相通之處,即為了學術研究和課題任務,通過旅行的方式,或實地調查,或現(xiàn)場發(fā)掘,或拜訪學者。進而言之,福井的山西、河北之行僅反映了其實地調查的一個側面,他還對北京城內和郊區(qū)、熱河、山東、江西、上海、江蘇、浙江的寺觀及陵墓等文物古跡進行過實地調查。福井留學結束后向外務省文化事業(yè)部提交了極為詳細的調查報告,1934年8月外務省文化事業(yè)部將福井在中國留學期間完成的學術研究成果以《關于中國寺觀的現(xiàn)狀》為題刊行出版(28)『“支那”寺観の現(xiàn)狀に就て 福井康順/1934年』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B10070615000。。該報告計50頁,分為“序言”“北部的現(xiàn)狀”“南部的現(xiàn)狀”“要略”4個部分。其中“北部的現(xiàn)狀”細分為北平、房山、正定、山東、山西5節(jié)內容,“南方的現(xiàn)狀”細分為長江流域各地(武漢三鎮(zhèn)、廬山、南京、揚州、蘇州、上海)和浙江北部(杭州、紹興、寧波)2節(jié)內容,可見福井對中國南北方寺觀的實地調查極為細致且較系統(tǒng)。需要指出的是,此種實地調查既有較高的學術價值,也不乏軍事價值,因為寺觀的具體地理方位、分布情況等信息極易成為戰(zhàn)時的地理坐標和參照物。外務省在戰(zhàn)時為了配合日軍的各類侵略行動,常將第三種普通補給生留學期間的各種旅行報告和研究報告交由軍部,這無疑可轉化成為重要的軍事情報。雖不能說第三種普通補給生的調查研究直接服務于戰(zhàn)爭,但此類實地調查報告在客觀上可為日本侵略中國提供參考。

2.野口正之的文化體驗之旅

1936年,第三種普通補給生野口正之進行了一次為期44天的旅行。當年3月野口向外務省提交了《研究旅費申請書》,申請包括住宿費、交通費、雜費在內的700元旅費。外務省批準了他的旅行申請并給予350元資助。野口預定的旅行目的地為安陽、鄭州、洛陽、潼關、西安、咸陽、開封、漢口、武昌、漢陽、岳陽、長沙、大冶、九江、南昌、廬山、南京、鎮(zhèn)江、蘇州、上海、杭州、青島、濟南、曲阜、天津(29)「1.第三種補給生 野口正之 分割2」,『在華本邦第三種補給生関係雑件/補給実施関係 第一巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015633200。。但在實地旅行中因計劃所到之地過多、旅費不足而不得不取消赴大冶、南昌、杭州和天津的計劃(30)「1.第三種補給生 野口正之 分割1」,『在華本邦第三種補給生関係雑件/補給実施関係 第一巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015633200。。隨同野口旅行的有滿石榮藏、真武直、安田正明、野村瑞峰、柄澤井等第三種普通補給生。野口正之等人在安陽參觀了天寧寺、韓文廟、魏徵故居、殷墟小屯村,在鄭州參觀了子產(chǎn)祠、開元寺,在開封游覽了中山公園、博物館、河南大學,在洛陽游覽了龍門石窟、白馬寺并到河洛圖書館觀摩善本,到西安后他們依次探訪了唐開元寺、城隍廟、喇嘛寺、未央宮遺址、青龍寺、大雁塔等名勝古跡。此后,野口等人抵達武漢參觀,并由武漢乘船沿長江而下,到達九江,登臨廬山。又在南京駐足數(shù)日,參拜明孝陵、中山陵,游覽莫愁湖、清涼山、棲霞寺,并走訪了中央研究院歷史語言研究所、地質研究所。繼而,野口等人又先后到蘇州、上海、青島、濟南、曲阜、泰安等地旅游,或參觀蘇州園林,或造訪上海內山書店,或游覽青島旭山炮臺,或瞻仰曲阜孔廟,或攀登泰山。野口等人44天的旅行行程達數(shù)千公里,足跡遍布中原、西北、中南、蘇南、華北地區(qū),可謂名實相符的“大旅行”。旅行中他們得到了日本當?shù)仡I事館工作人員及其他日本人的多方關照。野口進行如此大范圍的旅行主要是為了體驗博大精深的中國文化,這對其開展名為“東洋倫理研究”的課題研究也頗有裨益。

3.宮島貞亮的“滿洲”文化考察之旅

第三種普通補給生宮島貞亮于1935年10月向外務省提交了《旅行許可及旅費資助申請書》和《“滿洲及中國”旅行預定書》,其中《“滿洲及中國”旅行預定書》的內容如下:

一、旅行范圍:“滿洲及中國”。

二、旅行目的:考察各地史跡及圖書館、博物館等主要文化機構。

三、旅行日期:1935年11月1日至12月10日。

四、旅費:420元。

五、旅行線路:(1)北平→天津→山海關→奉天→“新京”→哈爾濱→大連→旅順;(2)大連→青島→濟南→曲阜→泰安→上海→杭州→蘇州→南京→九江→漢口→河南→石家莊→太原→大同→張家口→北平。(31)「5.宮島貞亮(慶応義塾大學)」,『在華本邦第三種補給生関係雑件/補給実施関係 第三巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015634900。

對此,外務省致函(機密第九八九號)宮島畢業(yè)學校——慶應義塾大學的校長,告之批準宮島的旅行申請并給予400元旅費資助,同時要求宮島旅行結束后向外務省提交詳細的旅行報告書。但宮島只按預定計劃中的“旅行線路(1)”到東北地區(qū)考察而未前往其他地區(qū)旅行,其原因是“1935年10月被北平大興學會選為干事,每日忙于雜事而沒有完成(預定旅行)的時間”(32)同上。。他忙里抽閑于1936年1月中旬至2月上旬對東北地區(qū)進行了為時三周的“滿洲”文化考察之旅。在此期間,他參觀了旅順博物館、大連“滿鐵”圖書館,走訪了“國立博物館”“國立圖書館”和省立博物館,抵達“新京”長春后拜訪了偽日滿文化協(xié)會常務主事杉村勇造,并閱覽了該協(xié)會出版刊行的《清朝實錄》和《纂組英華》。此外他還探訪了望海堝城址等古跡。考察旅行結束后,宮島于1936年3月向外務省提交了《“滿洲”旅行報告》,記敘了他在大連、奉天、長春旅行期間的見聞,并積極響應日本政府對華侵略殖民政策。報告的結語部分寫道:“充實‘滿洲’文化機構的內容有重要之意義,同時這也是‘日滿兩國’人民的責任和義務。最后祝愿‘滿洲’文化機構沐浴在‘王道滿洲’的慈光之中,使它成為反映悠久傳統(tǒng)、東洋文化發(fā)展的原動力。”(33)同上。宮島將“滿洲”稱為“王道樂土”,顯然是為日本“滿洲”傀儡政權歌功頌德,同時從所謂“日滿兩國”等表述中可見其對分裂中國的高度認同。

除福井、野口、宮島三人外,其他第三種普通補給生一般都有機會獲得外務省文化事業(yè)部的旅費資助(34)外務省外交史料館所藏的《在華本邦第三種補給生關系雜件/補給實施關系》(第一至第十五卷)中有諸多關于第三種普通補給生赴中國各地旅行的記載,外務省會根據(jù)具體情況下?lián)軘?shù)額不等的旅行經(jīng)費。,所以各類旅行活動遂成為他們留學中國期間的重要活動之一。

(五)其他活動

第三種普通補給生人數(shù)較多,性情不一,加之20世紀30年代錯綜復雜的時代背景,他們除了在大學旁聽、與中國學者進行交流、外出旅行之外,也從事了某些屬于個人隱私或軍事機密的活動。例如,第三種普通補給生竹內好于1937年下半年開始留學北京,其日記中保留了以下記錄:

一九三七年(35)竹內好1937年11月18日至12月9日的日記用中文書寫,其他均用日文書寫。

十一月二十九日(周一)拜訪長野先生,一同到頤和園飲酒,再到電報飯店喝啤酒。(晚)十點半左右到前門外韓家潭的春艷院里游逛一次。姑娘說我的牙有前門,說著哈哈地笑。很可笑的。(凌晨)一點回家。[4]183

十二月八日(周三)回家時拉車的拉到板橋胡同十六號,姑娘名叫艷(原文此處少一字——筆者注)。(凌晨)一點回家。[4]185

十二月十日(周五)十一時左右乘車到前門外韓家潭東口的滿春院,(這里的)姑娘不好。在伊能君的引導下,不一會兒一個人去了春艷院,(接待我的)姑娘名叫笑月(此前接待過我和長野君)。還是和往常一樣,她剝瓜子兒給我吃。不久,隔壁房間來了客人,好像有兩位姑娘在陪著日本人。(笑月)多次勸我在這里過夜,但我沒興趣想回去。(凌晨)兩點回家。[4]186

“七七事變”爆發(fā)后,部分第三種普通補給生直接參加了日本的對華軍事活動,永島榮一郎、山本正一、今井明保、內田新也四人即在留學北京期間參加日軍,成為日本侵華戰(zhàn)爭的參與者。永島留學期間正值“七七事變”爆發(fā)前后,這為他服務日軍提供了機會。他積極參軍入伍且在侵華戰(zhàn)爭表現(xiàn)“突出”,1937年10月日軍向永島頒發(fā)了所謂《功績認定書》,以示“嘉獎”:

功績認定書(36)「2.在“支”第三種補給生満了後ノ活動狀況調査 昭和十三年」,『在華本邦第三種補給生関係雑件 第二巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015631500。

從軍外務省補給留學生 永島榮一郎

鑒于最近之時局,永島榮一郎從多數(shù)外務省補給留學生中脫穎而出,志愿充當軍事翻譯。從8月23日至9月初本司令部準備對保定實施第一期攻勢,在此之際,永島跟隨司令部在良鄉(xiāng)地區(qū)不分晝夜準備軍需物資,同時繼續(xù)參加追擊戰(zhàn),其健康之軀戰(zhàn)無不勝,與司令部共同行動,勤勞刻苦,積極為兵站業(yè)務效勞。隨著戰(zhàn)局暫告一段落,9月30日令其退伍靜養(yǎng)。因功績顯著認定其勛功乙等。

昭和十二年十月二十七日

乙集團第一兵站部司令官陸軍步兵大佐 千田伣次郎(印)

1936年度第三種普通補給生山本正一在日本全面侵華期間參加日軍并擔任中文翻譯。在軍中擔任數(shù)月翻譯后,山本回到北京繼續(xù)從事原定計劃的課題研究。1939年正在留學的第三種普通補給生今井明保應召入伍,由此開始了他長達6年的侵華軍旅生活。入伍之初,今井被陸軍派遣到駐扎在長江沿岸安徽銅陵縣的11中隊,夜以繼日地挖戰(zhàn)壕、開山洞,構筑防御陣地[9]15-17。此外,隨著日本在太平洋地區(qū)戰(zhàn)線的擴大,日軍開始出現(xiàn)兵源不足的情況,1940年6月20日赴中國留學的第三種普通補給生內田新也留學不到半年即被征召回國,并于同年12月編入水戶聯(lián)隊(37)「8.內田新也」,『在華本邦第三種補給生関係雑件/補給実施関係 第十五巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015645500。。

四、外務省第三種普通補給生投身和服務于日本侵華戰(zhàn)爭

外務省第三種普通補給生來華留學的時代,正值日本國內侵華勢力不斷膨脹并最終大規(guī)模侵略中國的歷史時期。總體而言,第三種普通補給生在華留學期間曾以不同的方式參與了日本的侵華戰(zhàn)爭。另一方面,在日本戰(zhàn)敗前有一部分第三種普通補給生已結束其在華的留學生活而就職于社會各界,這些人也通過開展各種工作和活動服務于日本侵華戰(zhàn)爭。

在軍事領域,上文所述的永島榮一郎、今井明保等人為了日本帝國主義的利益在留學期間即應征參軍,此外也不乏留學結束后從軍入伍者。1932年度第三種普通補給生幸田武雄在日本全面侵華期間擔任善通寺師團陸軍中尉,后因病于1941年回鄉(xiāng)療養(yǎng)(38)「帰郷療養(yǎng)に関する件報告」,『昭和16年「陸“支”普大日記第25號」』,日本防衛(wèi)省防衛(wèi)研究所,レファレンスコード,C07092018700。。1937年度第三種普通補給生小澤文四郎留學結束后不久即參加侵華戰(zhàn)爭并擔任陸軍中佐(39)「第192號 昭和19年9月18日 陸軍異動通報(1)」,『陸軍異動通報5/6 昭和19年9月1日~10月30日』,日本防衛(wèi)省防衛(wèi)研究所,レファレンスコード,C12120920300。。1938年度第三種普通補給生渡邊三男留學結束后參加侵華戰(zhàn)爭并擔任陸軍少尉(40)「第53號 昭和20年3月10日 陸軍異動通報」,『陸軍異動通報 昭和19年12月26日~20年11月22日』,日本防衛(wèi)省防衛(wèi)研究所,レファレンスコード,C12120953100。。上文提及的竹內好在太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)之際,發(fā)表《大東亞戰(zhàn)爭與吾等之決意》一文,鼓吹“大東亞戰(zhàn)爭”的合法性,文中寫道:“大東亞戰(zhàn)爭正是屬于我們。我們要研究中國,與中國真正的解放者齊心協(xié)力,讓日本國民了解真正的中國。為了構筑東亞新秩序及世界的解放事業(yè),從今往后我們要盡全力履行我們的職分,我們要為中日兩國萬年的共榮而獻身……諸君,共同戰(zhàn)斗吧!”[10]296-298竹內后于1943年參加日軍。

特別需要說明的是,在近代日本侵略中國的總體進程中,外務省第三種普通補給生作為學術型留華學生,除了直接參與侵華軍事行動外,在留學期間和留學結束后,或提交各類調查報告為日本政府和軍方侵華決策提供參考,或發(fā)表論文、出版著作為日本侵略中國進行學理上的辯護,或任職于各級各類文教機構來培植新一代侵華青少年。總之,他們憑借專業(yè)方面的特長和優(yōu)勢,通過不同的具體方式投身和服務于日本侵華戰(zhàn)爭,成為侵華的幫兇。

(一)提交各類調查報告

學術型留華學生留學期間的生活和從事過的各種活動均能在他們提交的各類報告中得到體現(xiàn),如研究報告、旅行報告、調查報告、留學報告等。各派遣部門和機構對報告的提交有不同的要求,如外務省文化事業(yè)部要求第三種普通補給生旅行結束后提交旅行報告、留學結束回國后提交留學報告。同時,他們留學結束后從事某一項調查和研究工作,依舊要向上級部門提交相關的報告。因此,各種報告遂成為他們留學期間或留學結束后所作所為的重要記載。

如前所述,福井康順、野口正之等第三種普通補給生留學期間均有旅行的經(jīng)歷,結束后都向外務省文化事業(yè)部提交了詳略不一的旅行報告。其實,旅行報告客觀上成為近代日本政府的有效情報,被日本侵華利用。外務省在1930年后為了配合日本軍方的各類行動,將各種旅行報告和研究報告交給軍部,這些無疑可轉化為重要的軍事情報。如果說各種旅行報告和研究報告在對華侵略的作用上表現(xiàn)得不夠明顯,那么他們部分人留學結束后提交的調查報告則明顯服務于日本對華侵略。外務省1931年度第三種普通補給生濱正雄留學結束后先后任職于“滿鐵”華北天津事務所、“滿鐵”總裁室東亞科、總力戰(zhàn)研究所。1935年濱正雄對山東的紡織業(yè)情況進行了詳細調查,同年向“滿鐵”提交調查報告。翌年3月該報告以《山東紡織業(yè)的概況》[11]為題出版,并收錄在《“滿鐵”天津事務所調查科華北經(jīng)濟資料第十二輯》。報告介紹了山東紡織業(yè)的沿革、現(xiàn)狀以及棉花的供需關系和紡織品的銷路等內容,書末附有《山東棉花改良協(xié)會規(guī)約》。除濱正雄執(zhí)筆的《山東紡織業(yè)的概況》(第十二輯)之外,其他調查報告(第一至十四輯)還有《華北財政概說》《山西省河川測量報告書》《山東的畜牛》等。

1936年4—5月濱正雄等“滿鐵”職員在北京密云縣及香河縣農(nóng)村進行實地調查,與之前一樣在調查結束后向“滿鐵”提交了調查報告,并以《密云縣小營村、香河縣后延寺農(nóng)村實態(tài)調查報告》為題出版刊行。該調查報告的凡例寫道:“本調查由天津駐屯軍司令部冀東地區(qū)農(nóng)村實態(tài)調查班于四月下旬至五月中旬進行。調查負責者(密云縣):科員千田英二。調查負責者(香河縣):北平事務所濱正雄。”[12]凡例該調查報告內容涉及密云縣和香河縣的位置、地勢、面積、人口、交通、財政、產(chǎn)業(yè)、灌溉、教育、行政等各方面,并非單純的學術研究,從凡例中可以看到該調查與日本陸軍侵華有密切聯(lián)系,加之“滿鐵”是近代日本在華經(jīng)濟掠奪的主要殖民機構,再結合當時北京的局勢(1936年6月發(fā)生在北京的“豐臺事件”,離調查結束僅1個月),不難判斷,濱正雄等人的調查活動是為日本全面侵華服務的。同時,1934年度第三種普通補給生高岡英夫留學結束后即任職于“滿鐵”華北事務局調查室,與濱正雄一樣在華北地區(qū)從事調查研究工作,1936年12月“滿鐵”天津事務所調查科刊行了高岡英夫等人的調查成果《薊縣紀各莊及平谷縣夏各莊、小辛寨、胡莊農(nóng)村實態(tài)調查報告》。除濱正雄和高岡英夫外,還有鈴木辰雄、山上金男、大上末廣、鈴江言一等人都曾任職于“滿鐵”,其中的鈴木辰雄畢業(yè)于農(nóng)學專業(yè),任職“滿鐵”期間多次對東北及華北各地進行農(nóng)事調查活動,并提交《熱河資源調查報告》等,不遺余力為日本侵華服務。

(二)發(fā)表論文、出版著作

第三種普通補給生不僅向日本政府各部門提交各類調查報告,而且在戰(zhàn)爭時期通過發(fā)表論文、出版著作等方式充當對華侵略的宣傳者和幫兇。1937年底國民政府遷都重慶,之后重慶成為日軍重點進攻的城市,“重慶大轟炸”即是日軍對華軍事侵略的罪證。1940年外務省在華特別研究員杉本忠在《史學》雜志發(fā)表《關于明代初年的重慶攻略戰(zhàn)》,介紹元末明初朱元璋攻打重慶的具體攻略,杉本忠的初衷是以史為鑒,為日軍攻打重慶提供歷史上的參考材料。杉本忠在文中寫道:“當時明太祖以今天的南京為首都,已經(jīng)將元室驅逐到今天北京以外的朔北之地,華中華北已屬于其勢力范圍。當時朱元璋主要與重慶的地方政權作戰(zhàn),他以湖南湖北地區(qū)為前進的基地,沿長江逆流而上展開作戰(zhàn)。這讓人想到不少今天的局勢(指重慶成為日軍進攻的對象,國民政府軍與日軍作戰(zhàn)——筆者注)。不論現(xiàn)在南方戰(zhàn)線的戰(zhàn)斗如何殘酷,都必須討伐東亞的公敵、英美的傀儡——重慶政權,而且必須以武力進行攻破!本人此篇拙文的目的在于究明過去不為人知曉的作戰(zhàn)實例——重慶攻略戰(zhàn)。雖說當下與過去在武器、戰(zhàn)術及其他方面有明顯差異,但本文只想在我國民中間確立攻占重慶必勝之信念……”[13]128由此可見,杉本忠利用《史學》雜志積極為日本軍隊侵略中國做宣傳,旨在使日本國民心中樹立起日軍必定能攻克重慶的信念。

日本全面侵華時期第三種普通補給生石井文雄在《東亞論叢》發(fā)表《對東亞文化工作的諸問題》一文,該文涉及日本全面侵華時期對華教育、宗教、文藝、日語、學術研究等多個方面,極力在文化各領域為日本的侵華活動搖旗吶喊。在“思想對策的必要”一節(jié)中石井寫道:“以此次事變(指‘七七事變’——筆者注)為契機,為了實現(xiàn)興亞事業(yè)及建立大東亞共榮圈,必須認識到思想對策肩負著最為緊要、最為根本的使命。第一,興亞思想的構建、宣傳及貫徹;第二,防共思想的貫徹;第三,抗日思想的抨擊。”[14]47在“結語”部分石井有以下論述:“上文對與東亞新秩序的建立和東亞共榮圈的確立有關的各種文化對策進行了概述,為了建設新東亞不能無視最為根本且最為重要的文化問題。因為新東亞的建設是興亞的百年大計,是恒久之事業(yè),考慮到其擁有精神的、和平的、永久的、理想的性質和使命,因此特別強調文化各項對策的確立和實施是最為緊要、不可或缺之事。”[14]53

同時,個人專著的出版成為第三種普通補給生服務日本帝國主義侵華的另一重要途徑。外務省1937年度第三種普通補給生巖村成正所著的《華北中共的現(xiàn)狀》一書于1943年出版。該書較為詳細地介紹了中國共產(chǎn)黨的歷史、組織、政策及在華北地區(qū)的政治工作。該書在序言中寫道:“本文追溯事變(指‘七七事變’——筆者注)前中國共產(chǎn)黨的動向,論述了不久前中共向新民主主義轉變的問題及其政治攻勢的本意。作為大東亞戰(zhàn)爭后勤基地的華北地區(qū)其重要性日益增強。正因為如此,華北地區(qū)的政治建設乃當務之急。在該地區(qū)的政治建設中,不能將中共的對策置之度外。最近頻繁傳來中共在華北地區(qū)開展政治攻勢的消息。故此,須把握中共的最近動向并伺機采取對策。本文執(zhí)筆者巖村成正。”[15]序,11942年中國共產(chǎn)黨在華北地區(qū)的政治建設活動日漸活躍,而日本則在該地區(qū)與中共展開角逐,由此巖村成正一書便應運而生并成為對日本侵華極具參考價值的資料。

不僅在政治方面,而且在金融領域,學術型留華學生也有為侵華服務的著作出籠。1931年度第三種普通補給生山上金男根據(jù)日本侵華的現(xiàn)實需要,于1938年出版《浙江財閥論——對其基本的考察》一書。該書自序寫道:“1938年1月帝國政府發(fā)表‘不以國民政府為對手’的聲明時,蔣介石政權主要由以下三大支柱(基礎)構成,即國民黨組織、以黃埔軍校畢業(yè)生為核心的青年官僚群體和浙江財閥。因此,要知曉蔣介石政權的真相必須正視三者的現(xiàn)實情況……中國的問題已經(jīng)發(fā)展到第二期(指蔣介石將軍事作戰(zhàn)中心遷至武漢時期——筆者注),這是逃離至漢口的蔣介石政權與日本帝國、新生親日政權之間進行長期斗爭的歷史階段。在此之際,我們在關注急劇變化的實際情況時,有必要冷靜地回顧過去中國的現(xiàn)代化和舊南京政權的統(tǒng)一過程,特別是需要回顧浙江財閥的作用及其地位。今日之問題已聚焦在早日建設新中國……本書以蔣介石政權中的一個基礎為著眼點,就浙江財閥做概況性的考察。雖然內容已經(jīng)發(fā)表在《上海‘滿鐵’季刊》,但隨著事態(tài)的發(fā)展,在言及浙江財閥的行為之際,本人將其修改后付梓。”[16]自序,1-2可以了解到,山上建議日本政府與蔣介石政權做斗爭不僅要立足當下的實際情況,而且還須以歷史的眼光看待國民政府,并對其有較為深入透徹的了解。

1941年太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后,日本在亞洲地區(qū)的侵略范圍逐步擴大,而對當?shù)厝嗣裉貏e是中國人的殖民教育遂成為棘手問題。其中日語的推廣即是日本帝國主義進行殖民教育的一個縮影,而日語的學習離不開教材和專著的編寫及出版。外務省1934年度第三種普通補給生野村瑞峰留學結束后任職于駒澤大學。1942年財團法人啟明會出版野村瑞峰編著的《對漢語國民的日本語教育》一書。啟明會常務理事鶴見左吉雄毫不隱諱地在序言中寫道:“伴隨著以日本為中心的大東亞共榮圈建設的不斷推進,在相關各國(指被日本直接占領或間接統(tǒng)治的國家——筆者注)普及日語是極為重要之事,而首先對漢語國民進行日語教育非常關鍵。因此,本會將本書的著述委托給造詣高深且有多年教學實踐經(jīng)驗的野村瑞峰氏。”[17]序,1書中野村瑞峰將“漢語國民”限定在“大東亞共榮圈”(41)“大東亞共榮圈”的范圍包括東亞、俄羅斯遠東地區(qū)、東南亞、南亞及大洋洲等廣闊區(qū)域。,包括圈內說漢語的中國國民、華僑和華人。野村在第一章序中稱:“通過日語使其(指說漢語的國民——筆者注)了解日本的文化,感受日本的精神,理解日本國民性中的優(yōu)點。當然,還要使其知曉大東亞共榮的理想。正是有基于此,日語的教學才有了國家層面的意義。”[17]6聯(lián)系當時日本對外軍事侵略的現(xiàn)實背景,這里所謂“國家層面的意義”就是指通過日語教學來為日本帝國主義提倡的“大東亞共榮圈”建設服務,進而為日本的對外殖民侵略服務。與野村瑞峰類似的著作還有外務省1936年度第三種普通補給生鈴木正藏于1943年出版的《以中國人為對象的日語教學》。日本全面侵華時期,第三種普通補給生著書立說直接服務于日本的對外侵略并非個案,而是普遍存在的情況,如藤澤親雄編著的《法西斯的理念與日伊的政治提攜》(42)“日伊”指日本與意大利。、《與統(tǒng)治中國相關的論叢》,法本義弘所著的《中國記錄》等均屬此類讀物。

(三)供職于各級各類文教機構

外務省第三種普通補給生留學結束后,其就職范圍主要是文化和教育領域。其中不少人回國任職于日本各高等教育機構,如法本義弘擔任大東文化學院及中央大學講師,福井康順擔任早稻田大學助教授,野村瑞峰擔任駒澤大學講師(43)「2.在“支”第三種補給生満了後ノ活動狀況調査 昭和十三年」,『在華本邦第三種補給生関係雑件 第二巻』、日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05015631500。,等等。同時,部分人員任職于日軍占領下的北京各大學。1937年底,日本負責對華文化事業(yè)的各部門著手恢復北京地區(qū)受戰(zhàn)爭影響的高等教育,它們不僅聘請中國人擔任大學教師,而且派遣眾多日籍教師滲透到各大學,以“中日提攜”之名行文化侵略之實,妄圖在文化、教育領域配合日本實施占領中國的既定國策。號稱“中國通”的第三種普通補給生即扮演了不可替代的角色,成為中國大學日籍教師的重要來源。以偽北京大學為例,誠如有中國學者所指出的:“總體看來,來自留守在北平的原北京大學、北平大學與北平師范大學等校的教授,構成偽北大教授陣營的大多數(shù)。同時日本軍方通過興亞院也安插了不少日籍教授加入到偽北大教師陣營中來。”[18]55據(jù)現(xiàn)存檔案記載,在偽北京大學任職的第三種普通補給生有農(nóng)學院專任講師大中臣信令和原田正巳、法學院講師池田末利、文學院副教授安田正明、工學院講師柄澤井(44)『“支那”中央政況関係雑纂/官吏任免関係/日系官吏職員調査表 第一巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B02031705600。。其他北京的高等院校也不乏第三種普通補給生的身影,如任職于偽北平師范大學的有日文系講師酒井悌、史學系教授兼囑托(非正式工作人員擔任的一種職務)真武直。此外,森忠清任職于偽國立新民學院,擔任副教授及該學院圖書館科長;石塚太喜治擔任偽國立藝術專科學校教授;藤澤親雄任職于偽燕京大學。除華北地區(qū)外,華東、東北地區(qū)某些大學中也有第三種普通補給生的存在,如偽滿洲建國大學助教授佐藤清太。在中等教育機構中同樣不乏日籍教師,如松川樸平擔任偽滿洲國“新京”中學教員。

文化設施是近代日本對華文化事業(yè)及侵略的重要組成部分,而圖書館則為文化設施的核心。1936年12月,外務省在北京設立“近代科學圖書館”,其籌備者和館長山室三良、館員安田正明和柄澤井等即為第三種普通補給生。正如有日本專家所指出的:“關于該圖書館的設立,日本方面的真實意圖是利用其對華文化工作來服務于日本的華北占領政策。”[19]154該圖書館于1938年9月27日晚發(fā)生中國人縱火事件,這從一個側面反映出日本在淪陷區(qū)的文化殖民事業(yè)遭到了中國人民的憎恨和反抗。圖書館在提供圖書服務的同時,還在館內以北京市民為對象開設日語講習班,對淪陷區(qū)的人民實施奴化教育。事實上,僅靠軍事實力并不能完全占領和征服某一國家或地區(qū),需要在軍事力量的基礎上施加文化的力量,而語言則是文化的重要表征和載體,因而通過語言這一媒介來宣傳日本的文化及其精神,成為日本侵略中國的重要輔助方式。有鑒于此,在山室館長的斡旋下,圖書館聘請日本講師對北京市民進行日語教學,而日本講師多由第三種普通補給生擔任,如竹內好、永島榮一郎、滿石榮藏、安田正明均擔任過日語講習班的講師。在第二期日語講習班中,永島在中級班和初級1班開設“會話”課,竹內好在初級2班、3班主講“會話”課;在第五期日語講習班中,安田在每周二、五擔任“講讀”課講師,滿石在每周二、三、五擔任“會話”課講師(45)「15.日語學校第五期開講狀況 昭和十四年一月」,『“北平近代科學図書館”関係雑件 第四巻』,日本外務省外交史料館,レファレンスコード,B05016011600。。總之,日本占領北京期間第三種普通補給生積極從事淪陷區(qū)的日語教學工作,以配合日本對華北的占領。

此外,也有部分第三種普通補給生留學結束后供職于政治、經(jīng)濟、外交機構及部門。如濱正雄、高岡英夫、山上金男、大上末廣、鈴江言一等人留學結束后曾供職于“滿鐵”,直接參與對華經(jīng)濟調查與掠奪活動。在政治和外交領域,他們或供職于偽滿洲國政府及日本駐中國各地的使領館,或擔任興亞院、大東亞省等對華殖民機構中的官吏和職員,如偽滿洲國“產(chǎn)業(yè)部”農(nóng)務司農(nóng)產(chǎn)科職員鈴木辰雄、偽滿洲國“外交部”和“經(jīng)濟部”官員浦野匡彥、興亞院職員幸田武雄、日本駐上海總領事館經(jīng)濟部職員工藤幸劍等。

五、結 語

歷史唯物主義認為,任何歷史現(xiàn)象都必須放在特定的歷史環(huán)境中進行具體的考察和分析,才能做出科學的解釋和評價。早在1899年,日本文部省首次派遣服部宇之吉和狩野直喜留學中國,開創(chuàng)了近代日本派遣學術型留華學生的先河。進入20世紀后,日本派遣學術型留華學生的人數(shù)穩(wěn)步增加,派遣機構也逐漸增多,外務省成為派遣學術型留華學生的重要機構之一。總的來說,近代日本人留學中國及近代日本留華教育是在日本帝國主義為了實現(xiàn)其在亞洲的霸主地位而發(fā)動侵華戰(zhàn)爭的歷史背景下形成的,近代日本外務省派遣第三種普通補給生留華則更是日本政府實施其侵略中國戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)之一。在“九一八事變”和“七七事變”前后,文部省一度停止派遣學術型留華學生,但與此截然相反的是,外務省在此期間卻持續(xù)不斷地派遣學術型留華學生。這主要是因為外務省作為對華外交及文化事務的主管部門,與中國政府有關部門接觸較多,特別是其駐華使領館與中國各地的政府機關、大學及研究機構建立了比較頻繁的聯(lián)系,這就為其派遣學術型留華學生創(chuàng)造了比較有利的條件。更為重要的是,外務省與日本軍方緊密勾結,尤其在“九一八事變”爆發(fā)后,外務省為了配合軍部的軍事入侵行動,在中國各地建立了形如觸角的情報收集網(wǎng)絡,并不遺余力地派遣第三種普通補給生來華留學,要求他們在從事學術研究的同時對中國的政治、經(jīng)濟、軍事、文教等方面的最新動態(tài)以及中日關系的微妙變化進行全面而及時的掌握與監(jiān)控,正所謂“文事武備共進退”。

從20世紀30年代初開始,外務省從東京帝國大學、京都帝國大學、早稻田大學、大東文化學院等設有漢學或中國學相關學科及專業(yè)的高校中選拔在讀生或畢業(yè)生作為第三種普通補給生的人選,給予優(yōu)厚的資助及待遇,派遣他們到位于北京、南京、上海等城市的大學或研究機構留學,資助建立北平大興學會作為其學習、研究和與中國學者交流的平臺,并資助他們到中國各地旅行考察,從而培養(yǎng)了一代日本漢學及中國學研究專家,其中不少人堪稱“中國通”,而這正符合外務省派遣第三種普通補給生的初衷和本意。伴隨著日本全面侵華,部分第三種普通補給生參加日軍,直接投身于侵華戰(zhàn)爭,而更多的第三種普通補給生則憑借其專業(yè)方面的特長和優(yōu)勢,撰寫各類調查報告,為日本政府和軍方侵華決策提供參考:或結合自身的研究專題和方向發(fā)表論文、出版著作,為日本侵略中國進行學理上的辯護;或通過任教于大學、供職于圖書館、開設日語講座以及編撰教科書等具體方式來開展殖民教育活動。由此可見,無論是作為軍事侵略的“槍桿子”“急先鋒”,還是作為文化侵略的“筆桿子”“智囊團”,第三種普通補給生在日本侵華戰(zhàn)爭中都是一個十分重要的群體并發(fā)揮了無可替代的特殊作用,正是從這個意義上來說,加強關于近代日本學術型留華學生,特別是外務省第三種普通補給生的研究,可以為近代中日關系及日本侵華研究增添新視角。