鄂爾多斯博物館精品文物鑒賞

白林云 楊彩艷

摘 要:照鏡子是我們生活中很平常的事,鏡子里體現出時代文化和個人喜好。愛美之心自古有之,古人用什么照鏡子呢?以鄂爾多斯博物館一面漢代“家常富貴”銅鏡為例,簡要闡述銅鏡里照見的生產力水平和歷史文化潮流。

關鍵詞:銅鏡;鄂爾多斯博物館;漢代

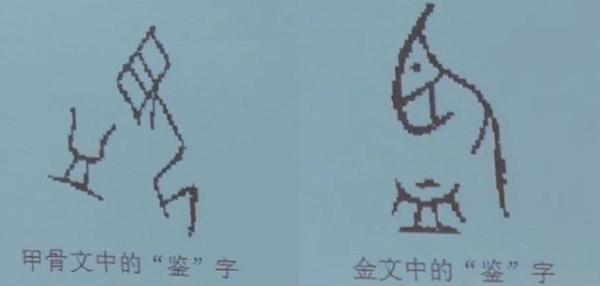

愛美之心人皆有之,怎么知道自己的外表美不美呢?當然是照鏡子。當今照鏡子是一件很平常的事兒,家里有鏡子、商場里有鏡子、電梯里有鏡子、車里有鏡子、鏡子無處不在。即使沒有鏡子的時候,很多人也會拿出手機隨時照一照。那么愛美之心自古都有,古代人如何照鏡子呢?《莊子·德充符》:“仲尼曰‘人莫鑒于流水,而鑒于止水”;《詩經·廣雅》:“鑒謂之鏡”。古人以水為鑒,即盆內盛水照容,普通人用陶器盛水,貴族用銅器盛水。用銅器盛水發現銅打磨后不用盛水也可以照容,所以有了銅鏡。即有了后來唐太宗李世民的“以銅為鏡,可以正衣冠,以古為鏡……”大家都知道的這個名句。

古代常常在衙門的大堂上見到“明鏡高懸”的巨匾,它的字面意思不難理解,是說明審案官員清正廉潔慧眼如鏡,但也偶爾能看到“秦鏡高懸”,那難道秦朝銅鏡才最明亮嗎?這里有一個神奇的傳說。相傳秦始皇有一面鏡子,能照見人的五臟六腑,常用它來照宮中人,一旦發現了誰心存邪念,就嚴厲懲處。它當然無法用來照人的肝膽,秦始皇利用人們對銅鏡的敬畏心理和神秘感,妄稱他的寶鏡能照人肝膽,說謊者以為在銅鏡面前無法掩飾,自然會神色慌張,于是被認為有邪心。因為此鏡出于秦,故被稱為“秦鏡”。

銅鏡是指用銅、錫、鉛等金屬成分鑄造的青銅鏡。兩漢時期包括新莽時期的銅鏡的合金比例是比較穩定的,銅的含量為66%~70%,錫23%~24%,鉛4%~6%。由于漢鏡含錫量高,有利于銅鏡表面拋光。銅鏡中加入一定量的鉛,是因為鉛溶液環流狀態良好,有利于熱溶液平均流注,有助于鏡面干整,減少氣泡,提高鑄造文字和花紋的清晰度。漢代銅鏡由于錫、鉛量的增加,其質地硬,色澤多是深灰色和銀白色,紋飾和裝飾的表現手法全面創新,使銅鏡發生了一次劃時代的變化。

該鏡直徑16.8厘米,厚0.6厘米,重820克,器型完整、保存狀態穩定。鏡背半球形鈕,內穿圓孔;圓形紋鈕座內有十二連珠并蒂紋圍繞著鈕,鈕和鈕座各有一小塊綠銹;內區十六連弧紋;外區銘文隸書“家常富貴”,草葉紋圍繞四乳釘在銘文相間中布局,沒有底紋,簡潔舒朗;邊緣是較厚的十六連弧紋。鏡面一般顯微凸,表面光潔平滑,以供照面之用。

鏡形:圓形。鏡形是指鏡子的平面形狀。如圓形、方形、長方形、八角形、菱形、葵花形、桃形、鐘形、亞字形、有柄圓形、有柄花葉形等形狀。古鏡絕大多數為圓形,方形次之,少數為長方形、葵花形、菱花形和帶手柄的。因為圓在中國古代是豐滿、完整、吉祥、美好、富足的象征,在漢語中團圓、圓滿是祥和的詞語。

鏡面:是指鏡子的正面。鏡面一般顯微凸或平坦狀,表面光潔平滑,以供照面之用。古代有個磨鏡的行業,專門從事磨鏡面為生的服務業,就是當鏡面不再光澤照人的時候需要磨鏡。這個行業隨著銅鏡不再使用而消失在歷史長河中。

鏡背:即鏡子的背面。銅鏡的背面大致可分為有紋飾、無紋飾兩種。無紋飾者稱為素鏡。鏡背是古代鑄鏡大師們施展才華的主要部位,從幾何紋飾到花鳥魚蟲,從神話傳說到百姓生活包羅萬象。

半球形鈕:鏡鈕是指鏡背中央有一凸出帶有穿孔的物件,稱之為鈕。鈕的作用可供系帶懸掛固定(鏡臺上)或手持之用。

銘文:隸書“家常富貴”,均勻的分布在外區中,運用四分法順時針平均分配在外區。字跡清晰,隸書柔韌,美觀大方。漢代銅鏡的特點之一就是使用銘文較多,有“修相思”、“大樂富貴得所好”、“見日之光”和“日有憙,月有富”等作為首句。“與天無極,與地相長,富貴安,樂未央,長相思,勿相忘”、“與天無極,與美相長,歡樂如志,長毋相忘”、“與天相壽,與地相長,富貴如言,長毋相忘”和“與人無極,天必利之,富貴安樂,幸毋相忘”等等多種多樣。十二連珠并蒂紋:漢代銅鏡的特點之一就是鈕座十二連珠并蒂紋,即十二個圓形圖案相連和柿蒂紋結合,圍繞鈕一圈。

十六連弧紋:該鏡內區和邊緣整體來看是兩個同心圓,內側都是十六連弧紋,漢鏡常見的把圓分成若干區域有四等分、八等分、是二等分、十六等分,漢代銅鏡的邊緣流行使用十六等分的連弧紋。

草葉紋:兩葉草紋,莖細葉圓。在銘文間四個乳釘紋各圍繞一周,莖互相相連,與銘文、乳釘紋形成一個整體裝飾外區,成為乳釘紋和銘文的輔助紋飾。

乳釘紋:該鏡外區四乳釘紋,均勻分布在銘文間。漢鏡常見的蟠螭紋鏡、蟠虺紋鏡、章草紋鏡、星云鏡、云雷連弧紋鏡、鳥獸紋規矩鏡、重列式神獸鏡、連弧紋銘文鏡、重圈銘文鏡、四乳禽獸紋鏡、多乳禽獸紋鏡、變形四葉鏡、神獸鏡、畫像鏡、龍虎紋鏡、日光連弧鏡、四乳神鏡、七乳四神禽獸紋鏡等。乳釘紋是漢代銅鏡的特點之一。

鏡緣:是指鏡背的邊緣,該鏡十六連弧紋緣。常見的有卷緣、寬緣、三角緣。靠近鏡緣的紋飾稱為鏡緣紋飾。如素寬緣、鋸齒紋緣等。

漢“家常富貴”鏡,顯而易見,鏡主人對美好生活的向往,表達了對物質生活品質的追求。銅鏡同樣是代表一個時代的冶金鑄造水平和歷史文化潮流。

漢鏡中體現的歷史文化潮流中長壽是自古以來每個人追求的目標,在佛教傳入中國之前,人們還不關注來世來生,只是執著的重視今生今世,關注長命百歲的同時還要追求榮華富貴。《孝經·圣治章》引子曰“天地之性,人為貴。”漢代初期,罷黜百家獨尊儒術的思想在銅鏡文化中得以體現。與儒家思想并存的道家思想一直以來是影響我國古代社會的重要思想,這也在銅鏡文化中體現“天大、地大、人大”即后人所謂“天、地、人”三才之說。

此鏡和鄂爾多斯有著深刻的歷史淵源,鄂爾多斯在漢代稱作“河南地”、“河套”、“新秦中”等,是自古以來漢族和北方少數民族交融的地區之一,戰國至秦漢,北方匈奴和中原政權爭奪的地方。從鄂爾多斯博物館收藏的漢鏡來看,漢代本地區的漢族和匈奴民族的歷史遺跡大量共存的事實,正是說明當時漢匈民族之間的分分合合,交錯融合的歷史時期。當然銅鏡只是銅器中的一個分支,大量考古發現、藏品研究和史料記載證實,中華民族大融合的過程中點點滴滴。

參考文獻

[1]《漢鏡文化研究(上下冊)》北京大學漢鏡文化研究課題組 著,北京大學出版社 2014年4月第一版

[2]《我國通史(修訂版)》白壽彝 總主編,上海人民出版社,2004年7月第一版

作者簡介

白林云(1980-),男,漢,內蒙古鄂爾多斯市,鄂爾多斯博物館,大學本科,文博館員,研究方向:智慧博物館建設。

楊彩艷(1981-),女,漢,內蒙古鄂爾多斯市,鄂爾多斯博物館,大學本科,文博館員,研究方向:智慧博物館建設。