踢球or讀書在中國是個問題

本報特約記者 李佳寅 徐海客 本報記者 張旺

北京人大附中三高俱樂部7名學生為了高考而放棄中超試訓的消息,近日引發不少網友和足球界業內人士的熱議。“為何不能先踢球,退役后再讀大學”“考大學和踢足球為什么非要二選一”……各種議論和質疑的聲音反映了一個事實,即在中國邊從事體育運動邊學習依然非常難。

未來難言清晰

近幾年來,中國青少年足球在頂層設計的推動下蓬勃發展。根據教育部《2015-2017全國青少年校園足球工作發展報告》的相關數據,截至2017年7月,全國已認定校園足球特色學校20218所。按照2018版《中國足球協會職業俱樂部準入規程》,俱樂部必須擁有青訓梯隊(中超和中甲將必須獨立擁有各自的U19、U17、U15、U14、U13五級梯隊,中乙必須擁有U17、U15、U14、U13四級梯隊)。在這樣的大背景下,中國足球的青訓人口總數已突破百萬。

不過,在擴大金字塔基的同時,一些踢球的孩子卻難言有清晰的未來。按照2017年的相關數據測算,中國職業和半職業足球俱樂部每年大概能吸收265名新球員。同年,擁有高水平足球隊的高校有491名特長生的招生需求。這意味著絕大多數足球少年無法通過足球謀求美好的未來。

相比之下,中國籃球做得要好一些,這主要是因為有CUBA(中國大學生籃球聯賽)。

它既讓高水平的籃球青年能夠參加比賽,保持和提高專業水準,也能夠接受應有的大學教育。水平最好的球員可以通過選秀、自由簽約等途徑加盟CBA和次一級的NBL(全國男子籃球聯賽)。雖然這樣的比例很低,但已經從無到有,逐年在提高。如果無法打職業籃球,也可以從事和籃球相關的工作,比如到籃球教學機構當教練,在學校當體育老師等等。即便就業和籃球毫不相關,接受了大學教育并拿到相應的學位,也讓年輕人在社會上擁有一定的競爭力。

美日是學生運動員

相對于中國教育系統中的“體育特長生”,美國高校擁有的則是“學生運動員”。美國全國大學體育協會(NCAA)覆蓋1000多所美國大學、數十個聯盟,涉及23個體育項目的比賽。2016年里約奧運會,550名美國運動員中超過75%都是在校大學生,由此可見NCAA的專業力量所在。NCAA對于旗下的學生運動員都有成績和學術上的硬性考核,不達標不準從事相關體育項目。因此,美國的學生運動員不僅僅擁有通往職業體育的選擇權,還可以在不同專業領域找到一席之地。

我們的鄰國日本基本也是如此。《日本經濟新聞》曾報道稱,中日兩國在運動員的培養模式上存在很大差異。中國運動員大多出自體校,并在這一階段忽視了文化學習,只有少部分精英能夠成為職業或專業運動員。而日本的初高中才是為職業俱樂部輸送人才的基地,體育是教育中的重要環節。這些體育人才進入大學后還會接受進一步培養,其中的優秀人才將開啟職業運動生涯。曾分別率領日本隊在2010年和2018年世界杯打進16強的主帥岡田武史和西野朗,都來自早稻田大學足球隊。兩位教頭在高中時代就讀于名校,并成為優秀的足球選手。

“體育應是教育的核心成分”

“國際足聯規定一國頂級聯賽的球隊數量在16-20支之間,那么參與人數就是幾百人。這幾百人與中國14億人口比起來太過懸殊,使得踢頂級職業足球聯賽的路比國外窄得多。那么,在中國體教分離的背景下,必然就會有很多人中途退出。而美國的學分制等一系列機制,給學生創造了可以讀書打球兩不耽誤的空間。”人民日報高級記者汪大昭對《環球時報》記者表示,“中國大多數體育項目不應讓孩子在義務教育完成之前遠離社會、放棄學習,一定要跟家庭在一起,接受學校和社會的教育。天賦比較好的,可以在完成義務教育后,再去接受專業指導。”

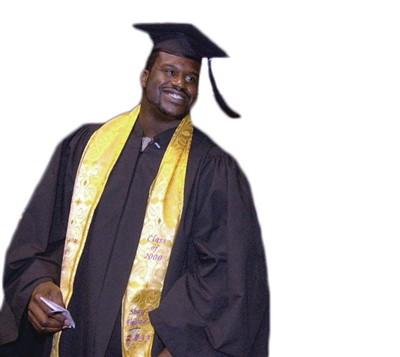

“體育應該是教育的核心成分,是實現教育的重要手段,我們需要做好體教結合工作。”這是中國籃協主席姚明談論了很多年的觀點。挪威媒體《NRK》也在評論中國足球時稱,中國需要盡快形成自己的足球文化,目前足校的培養模式很難讓孩子們適應社會。

姚明在接受媒體采訪時指出:“小孩練體育可以,走專業不要急,都是先要去讀書。未來一定是學校培養人才,學校應該是我們取之不盡、用之不竭的人才源泉,我們應該考慮的是如何更好地推進體教結合,去幫助學校的體育系統成長起來。”▲

環球時報2019-12-16