人力資本與產業結構耦合關系及其收入效應研究

唐代盛 馮慧超

[摘?要]摘要文章基于耦合協同理論構建了人力資本-產業結構耦合協調評價模型,以我國31個省市的面板數據為基礎,對各省市人力資本與產業結構耦合度進行了計算。在此基礎上,采用了2012—2016年中國勞動力動態調查數據(CLDS),考察了我國各省市人力資本與產業結構的協調發展對勞動力收入的影響。研究表明,人力資本和產業結構的協調發展能夠有效地提高勞動力收入,并且在空間維度上具有顯著的擴散效應,但隨著時間的推移,空間競爭效應會逐漸顯現。分地區來看,人力資本與產業結構的協調發展對我國東部地區勞動力收入影響最大,對中西部地區的影響并不顯著。基于異質勞動力群體的估計結果顯示,人力資本與產業結構的協調發展能夠有效地縮小性別、城鄉以及技能工資差距,對提高勞動力市場運行效率有持續的推動作用。

[關鍵詞]關鍵詞耦合協調發展;人力資本;產業結構;勞動力收入

[中圖分類號]中圖分類號F121.3;F249.23[文獻標識碼]A文獻標志碼[文章編號]1673-0461(2019)11-0068-08

一、引?言

作為推動經濟社會發展的兩大重要力量,人力資本與產業結構之間存在著非常復雜的互動關系,兩者既相互推動又相互掣肘。人力資本在數量及結構上是否與產業結構匹配,不僅決定著產業結構的轉化效率,也是造成經濟波動、就業變化以及勞動力收入差距的重要原因(靳衛東,2010)[1]。當前,我國經濟步入新常態,經濟增速放緩的同時也面臨著增長動力的轉換和結構的再平衡。在這一新階段,我國的人力資源和產業結構也呈現出一系列新的問題和挑戰。一方面,粗放增長和產能過剩的問題持續存在,亟待提升的人力資本結構嚴重制約了產業結構的升級,隨著城鎮化進程的加速,更多的農村勞動力向城鎮轉移,但勞動力供給與需求的結構性失衡問題依然嚴重(李健、屠啟宇,2015)[2];另一方面,人力資本積累與產業結構的優化都使得生產要素向著效率更高的部門流動,從而提高了勞動生產率,增加勞動力收入,但兩者匹配度較低的問題在一定程度上削弱了這種貢獻,同時擴大了不同勞動力群體之間的收入差距。

經典理論在審視兩者關系時,更多地遵從一種“相互決定”而非“平等互動”的邏輯。胡鞍鋼(2012)從微觀層面探討了兩者的關系,認為人力資本的積累有助于促進企業技術革新,進而通過生產效率的提高帶動產業結構升級[3]。王健(2013)通過實證檢驗證實了人力資本可以通過加快城市化進程、促進技術進步、提高勞動力收入等機制影響產業結構升級[4]。在產業結構對人力資本的影響方面,張其春(2006)指出,產業結構的優化和升級,一方面,可以直接增加人力資本利用的廣度和深度,提高人力資本積累的效率和效益;另一方面,會促進經濟增長,帶來企業利潤和居民收入的增加,從而有助于對人力資本的進一步投資[5]。趙芳(2011)通過實證研究得出結論,產業結構變遷改變了勞動力需求,從而形成新的人力資本供給[6]。此外,也有少部分學者試圖從系統的角度對兩者的耦合關系進行研究。歐陽峣、劉智勇(2010)和張桂文等(2015)利用耦合模型,測算了我國各省市人力資本與產業結構的耦合度,從而證實了它們之間的相互作用[7-8]。

目前,少有文獻直接研究人力資本與產業結構耦合度對勞動力市場的影響,但有大量學者單獨分析了其對勞動力收入的影響。“結構紅利假說”認為產業結構轉化本質是對各種生產要素的重新配置,基于此的生產要素流動會對勞動生產率的提高產生貢獻(Peneder, 2002)[9]。經濟需求的變動會作用于各生產部門,生產部門結構變化導致勞動力數量變化,從而會對就業及收入分配產生影響。Beeson(2004)研究發現產業結構變遷能解釋90%的收入變動情況[10]。在空間維度上,于斌斌(2015)證實了產業結構調整對經濟增長的促進作用具有明顯的空間溢出效應[11]。在人力資本方面,作為經濟高質量增長的重要源泉(Lucas, 1988; Romer, 1990)[12],人力資本水平的提高會帶來全要素生產率的增長(Benhabib, 1994)[13]。人力資本的提升對于我國經濟增長及勞動力收入的提高具有明顯的促進作用(蔡昉、王德文,2003)[14]。邊雅靜、沈利生(2006)指出我國東部地區與西部地區在人力資本存量上的差異是造成經濟增長不均衡及勞動力收入差距的主要原因[15]。然而,盲目地增加人力資本存量并不一定能為經濟增長提供持續的動力,政府發展教育的規模要與不同經濟發展階段相適應(劉偉,2014)[16]。

綜上,國內外學者關于人力資本及產業結構對勞動力市場影響的研究由來已久,且取得了豐碩了成果。但現有文獻大多是從人力資本或產業結構某一角度展開的,對兩者協同效應的研究十分有限。故在此基礎上,本文利用耦合理論,從人力資本與產業結構匹配的角度出發,對其耦合關系進行定量測算,并以此為核心解釋變量,分析其對勞動力收入水平的影響,從而進一步探究兩者的協調發展對提高勞動力市場運行效率的意義。

二、人力資本與產業結構耦合度的測度

(一)模型的構建

耦合關系中包含發展的“量擴”和協調的“質升”兩個維度,二者缺一不可(逯進,2013)[17]。本文將“人力資本”與“產業結構”視為社會經濟系統的兩個子系統,分別測算其系統內部的發展指數與兩者協調程度,以考察我國省域間產業結構與人力資本發展的匹配情況。

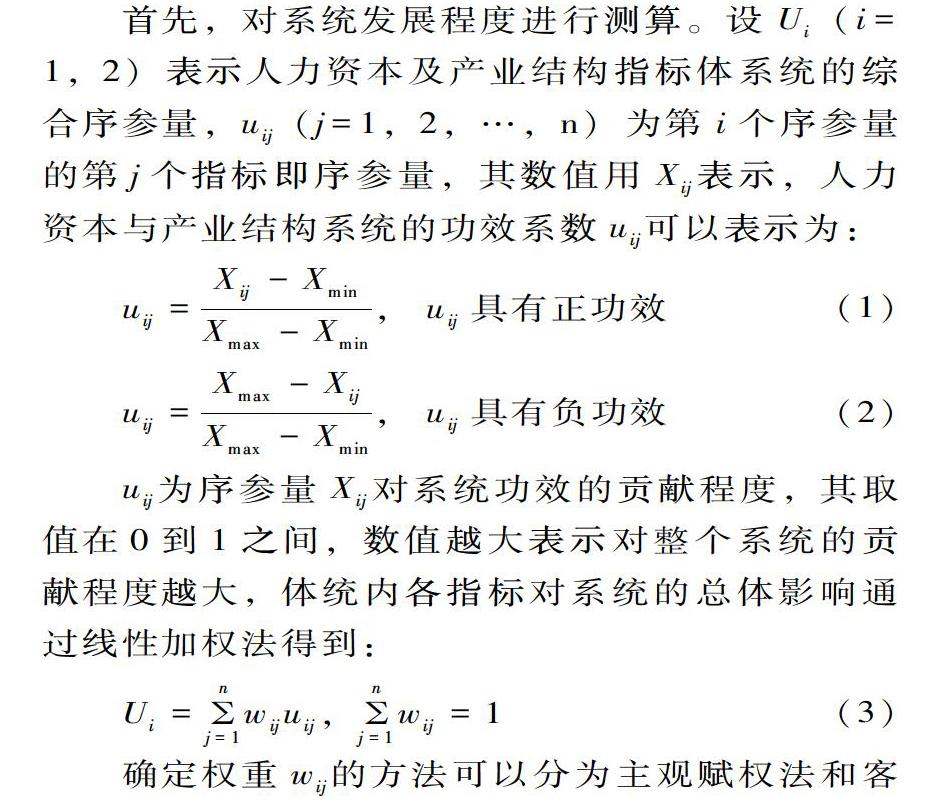

首先,對系統發展程度進行測算。設Ui(i=1,2)表示人力資本及產業結構指標體系統的綜合序參量,uij(j=1,2,…,n)為第i個序參量的第j個指標即序參量,其數值用Xij表示,人力資本與產業結構系統的功效系數uij可以表示為:

uij=Xij-XminXmax-Xmin, uij具有正功效(1)

uij=Xmax-XijXmax-Xmin, uij具有負功效(2)

uij為序參量Xij對系統功效的貢獻程度,其取值在0到1之間,數值越大表示對整個系統的貢獻程度越大,體統內各指標對系統的總體影響通過線性加權法得到:

Ui=nj=1wijuij,

nj=1wij=1(3)

確定權重wij的方法可以分為主觀賦權法和客觀賦權法兩大類。前者往往依賴于個體的主觀經驗,有較大的不確定性。客觀賦值法包括主成分分析法、熵值法、灰色關聯度法、變異系數法等。考慮到各方法的優缺點并結合本文的樣本數據,此處選擇變異系數法對各指標進行賦權。具體計算公式如式(4)(5)所示。其中,wi為第i個指標的權重,Vi為第i個指標的變異系數,σi為第i個指標的標準差,Xi為第i個指標在觀察期內的均值。

wi=Vi/ni=1Vi(4)

Vi=σi/Xi(5)

將人力資本及產業結構系統的綜合序參量進行加權相加,得到反映人力資本-產業結構系統發展程度的指數T:

T=αU1+βU2(6)

其次,對系統協調程度進行測算,本文應用的協調模型主要參考廖重斌(1999)[18]的研究成果。協調度是用來測量系統間各要素協調情況好壞的指標,可用偏離系數CV表示。要使人力資本(U1)與產業結構(U2)系統達到盡可能高的耦合程度,U1與U2的離差系數CV應越小越好。CV越小,相應地,系統協調度C就會越大:

Cv=(U1-U2)2/2(U1+U2)/2(7)

C=(U1×U2)(U1+U2)/2]22(8)

根據上述分析,耦合是系統內各要素發展和協調的綜合體現。僅強調發展的耦合會帶來系統間各要素的不協調,而僅強調協調的耦合則有可能帶來各要素在低發展水平下的虛假協調,這與我們想要研究人力資本與產業結構在較高水平上協調發展的初衷不符。所以,參考生延超、鐘志平(2009)[19]的思路,本文最終設定的耦合匹配模型如式(9)所示。耦合度(D)的判別標準見表1(逯進,2013)[17]。

D=C×T(9)

(二)指標體系的構建

參考以往文獻,考慮到指標數據的可獲得性,本文分別構建了人力資本與產業結構兩個子系統的評價指標體系。人力資本系統主要包括五個一級指標,分別為人口規模、年齡結構、城鄉結構、

教育結構和性別結構(王鵬,2013;劉鎧豪、劉渝琳,2014)[20-21],各項指標詳見表2。

產業結構系統主要包括四個一級指標,分別為產值結構、就業結構、產業結構高級化、產業結構合理化(劉偉、李紹榮,2002)[22],其中產業結構高級化及合理化參考干春暉(2011)的計算方法[23]。各項指標詳見表3。

(三)耦合度計算結果

本章所用到的數據主要來自2012—2016年《中國統計年鑒》《中國勞動統計年鑒》和各省市統計年鑒。各省市人力資本-產業結構平均耦合指數如表4所示。可以看出,我國人力資本結構與產業結構耦合程度總體趨好,全國的平均耦合指數處于0.6左右,屬于初級協調狀態。但地區間差異較大,東部地耦合指數顯著高于中西部地區。其中,北京的耦合度最高,處于高度協調狀態;上海、天津、廣東緊隨其后,處于中級協調狀態,且均高于全國平均水平一個百分點;耦合度最低的五個地區分別為新疆、海南、廣西、貴州、西藏,均處于瀕臨失調的狀態。具體來看,比較人力資本與產業結構綜合序參量可以發現,人力資本與產業結構的不匹配主要原因在于我國人力資本的積累不能滿足產業結構發展的需要,致使我國產業結構滯后。加強人力資本投資、提高人力資本水平,使其更好地適應產業優化的需要,能夠有效提高我國當前人力資本與產業結構的匹配程度(張勇,2015)[24]。

三、數據來源、模型選擇與變量構造

(一)數據來源

本章使用的微觀數據來自2012—2016年中國勞動力動態調查(CLDS),該數據以兩年為周期進行調查,覆蓋了全國29個省份(不包括西藏、海南及港、澳、臺地區),內容包括了健康、教育、工作、遷移等多個方面,是我國第一個以勞動力為調查對象的全國性跟蹤調查。在微觀數據處理上,根據國際上對勞動年齡的一般定義,對年齡在15—64歲的勞動力樣本進行篩選。根據抽樣調查中提供的省份代碼,將微觀數據與上文的宏觀數據進行匹配,最終形成進行實證分析的樣本數據。

(二)模型設定

本文利用經典的Mincer個體勞動力收入方程,借鑒Hering和Poncet(2010)的方法[25],構建了個體工資計量模型。由于涉及到人力資本-產業結構耦合度和勞動力個體特征兩個層面的數據,在對樣本數據進行處理時,同一地區的不同個體間存在很強的相關性,違背了各樣本間相互獨立的假設。所以,為避免估計偏誤,本文采用多層次估計模型,使用最大似然法取代普通最小二乘法進行估計。其基本表達式如下:

lnwi,r=β0,r+β1,rXi,r+εi,r(10)

β0,r=η0,0+η0,1Dr+α0,r(11)

β1,r=η1,0+η1,1Dr+α1,r(12)

式(10)中wi,r表示地區r的第i個個體的工資性收入,Xi,r表示地區r的第i個個體的個體特征變量,式 (11)(12)中Dr表示地區r的人力資本-產業結構耦合指數,α0,r,α1,r為宏觀水平上的誤差項。將以上三式合并,得到如下混合模型:

lnwi,r=η0,0+η0,1Dr+α0,r+(η1,0+η1,1Dr+α1,r)Xi,r+εi,r

即

lnwi,r=η0,0+η0,1Dr+η1,0Xi,r+η1,1Dr×Xi,r+(α0,r+α1,rXi,r+εi,r)(13)

進一步考慮人力資本-產業結構協調性空間溢

出效應的表達式為:

lnwi,r=η0,0+η0,1Dr+ρ0,1m≠rW×Dm+η1,0Xi,r+η1,1Dr×Xi,r+ρ1,1m≠rW×Dm×Xi,r+(α0,r+α1,rXi,r+εi,r)(14)

其中W為空間權重矩陣,Dm為其他地區人力資本-產業結構耦合指數。ρ0,1即為其他地區人力資本-產業耦合度的加權平均值對本地區勞動力i的工資收入的影響。

(三)變量構造

(1)被解釋變量:工資性收入(w)。為使不同年份的勞動力工資性收入具有可比性,使用消費者價格指數以2012年為基期,對2014年、2016年勞動力收入水平進行調整,并去除最高和最低1%水平的極端值。

(2)核心解釋變量:人力資本-產業結構耦合指數(D)。使用第二章所計算的各省(市)人力資本-產業結構耦合指數。

(3)個體特征變量。根據Mincer工資方程對勞動力個體特征變量的設定,結合CLDS數據所提供的個體信息,選擇性別、戶籍、受教育年限、健康狀況、政治面貌、勞動力所屬單位性質作為主要的控制變量。

(4)空間權重矩陣。分別采取地理距離權重矩陣Wd和鐵路里程距離權重矩陣Wr兩種方式作為對比研究。Wd中標準化的權重元素具體計算方法為:

wr,m=1/Dr,m30m=1(1/Dr,m)(15)

其中Dr,m表示地區r和m之間的距離。進一步地,選用省會間最短鐵路運輸距離構建鐵路里程權重矩陣,其比地理距離更能反映地區間運輸成本。借鑒趙永亮和才國(2009)[26]的處理方法,省會間相對鐵路運輸距離通過火車票網列車時刻與運行里程最新查詢軟件計算得到。

2012—2016年相關變量的描述性統計如表5所示。2012—2016年勞動力工資收入處于明顯的上升趨勢,年均增長7.58%,人力資本-產業結構耦合指數也在逐年上升,總體處于0.6—0.7的初級協調狀態,勞動力在人口社會學特征上變化較小。

四、實證結果分析與討論

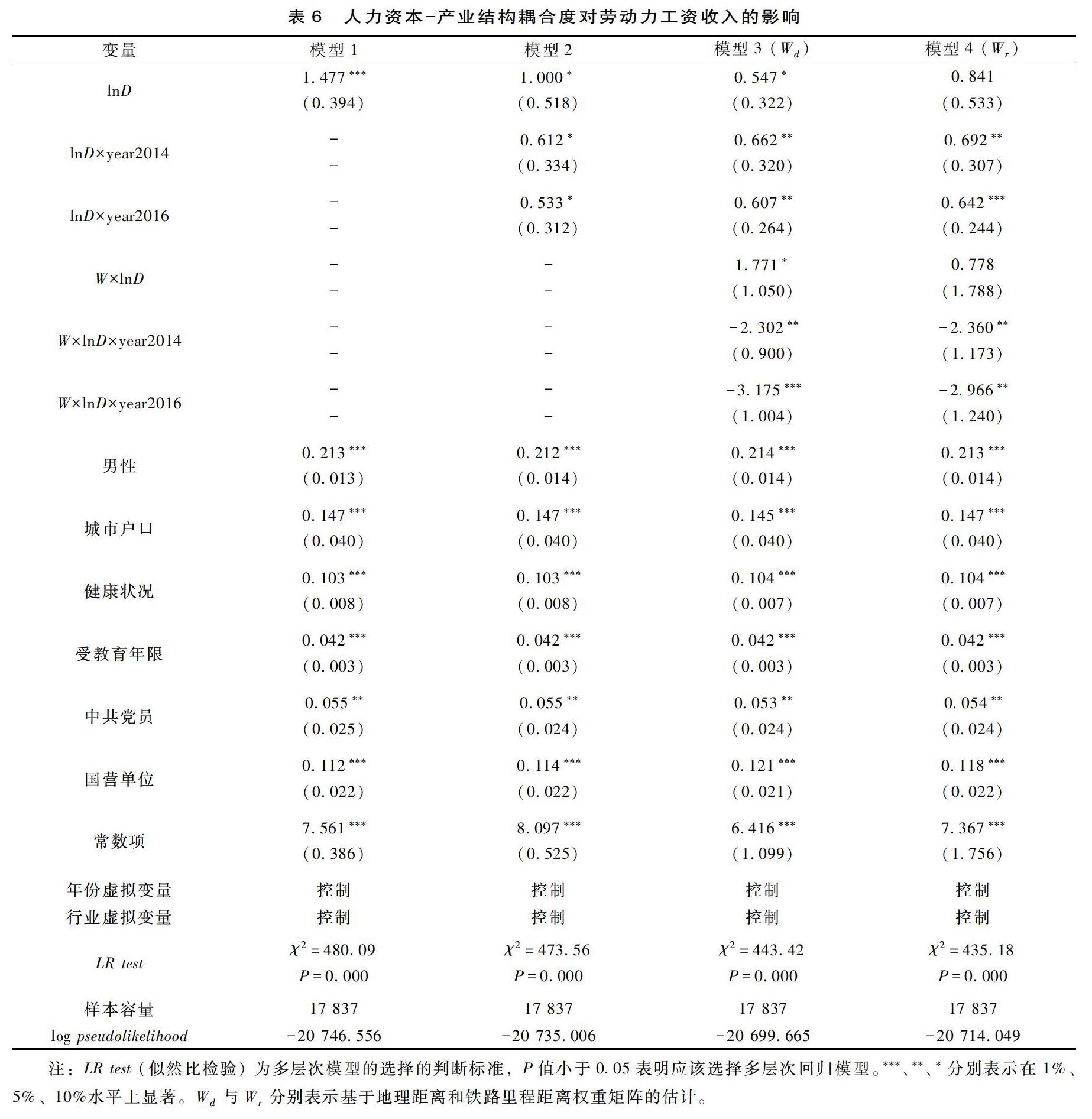

人力資本-產業結構耦合度對勞動力收入影響的估計結果如表6所示。由模型1可以看出,人力資本與產業結構的協調發展對勞動力收入的提升有顯著的正向作用,人力資本與產業結構匹耦合度每提高1%,勞動力的工資收入提高1.477%。合理的人力資本結構能夠保證各要素的有序流動,進而實現技術、物質和資本的高效利用,為產業結構調整提供有力的支撐。產業結構的優化又會帶來人力資本利用效率及效益的提高,兩者的合理匹配共同提高了勞動生產率,為勞動力收入持續增長提供了有利條件。模型2中加入

了時間效應,人力資本與產業結構的協調程度對勞動力收入提升的邊際作用會隨著時間的推移逐漸減弱。當人力資本與產業結構越逐漸趨于優化,

它們在提高勞動生產率方面所能帶來的積極作用

會受到一定的限制。模型3、模型4在以上回歸的基礎上進一步給出了考慮空間因素后的回歸結果。可以看出,中國省際區域的勞動力工資收入具有顯著的空間相關性。首先,模型3構建了地理距離矩陣,可以看出人力資本與產業結構的協調度具有顯著的空間擴散效應,鄰近地區人力資本與產業結構耦合度每提高1%,本地區勞動力的工資收入提高1.771%,即某地區人力資本與產業權重矩陣的估計。

結構的協調發展會帶動周邊地區勞動力工資收入的增加,但隨著時間的推移,這種效應會逐漸弱化,區域間的競爭逐漸顯現,即本地區人力資本與產業結構的協調發展會對周邊地區勞動力收入的提升產生抑制作用,且這種抑制作用會隨著時間的推移逐漸增強。模型4在地理距離矩陣的基

礎上構建了鐵路里程矩陣,空間溢出項的系數雖仍為負但不再顯著,但長期內仍存在顯著的空間

競爭效應,且與基于鐵路距離的回歸相比,這種競爭效應有所減弱,表明地區間鐵路的發展水平的差異是影響勞動力流動,進而影響人力資本與產業結構協調發展在地理空間上發揮紅利效應的重要因素。

在所控制的個體特征變量中,結果與以往研究相似。男性工資收入要高于女性,城市戶籍勞動力工資收入水平相對農村戶籍勞動力更高,這歸因于城市產業聚集度較高,所形成的規模效應導致其將獲得更高的報酬;勞動力健康狀況以及教育水平提升將顯著提高工資收入,表明健康和教育人力資本是勞動力工資收入的重要決定因素;具有黨員身份以及在國營企業的勞動力收入相對更高,黨員身份、國營企業勞動力一般具有更高的技能水平,這類勞動力一般處于一級勞動力市場,具有相對更好的福利待遇水平。

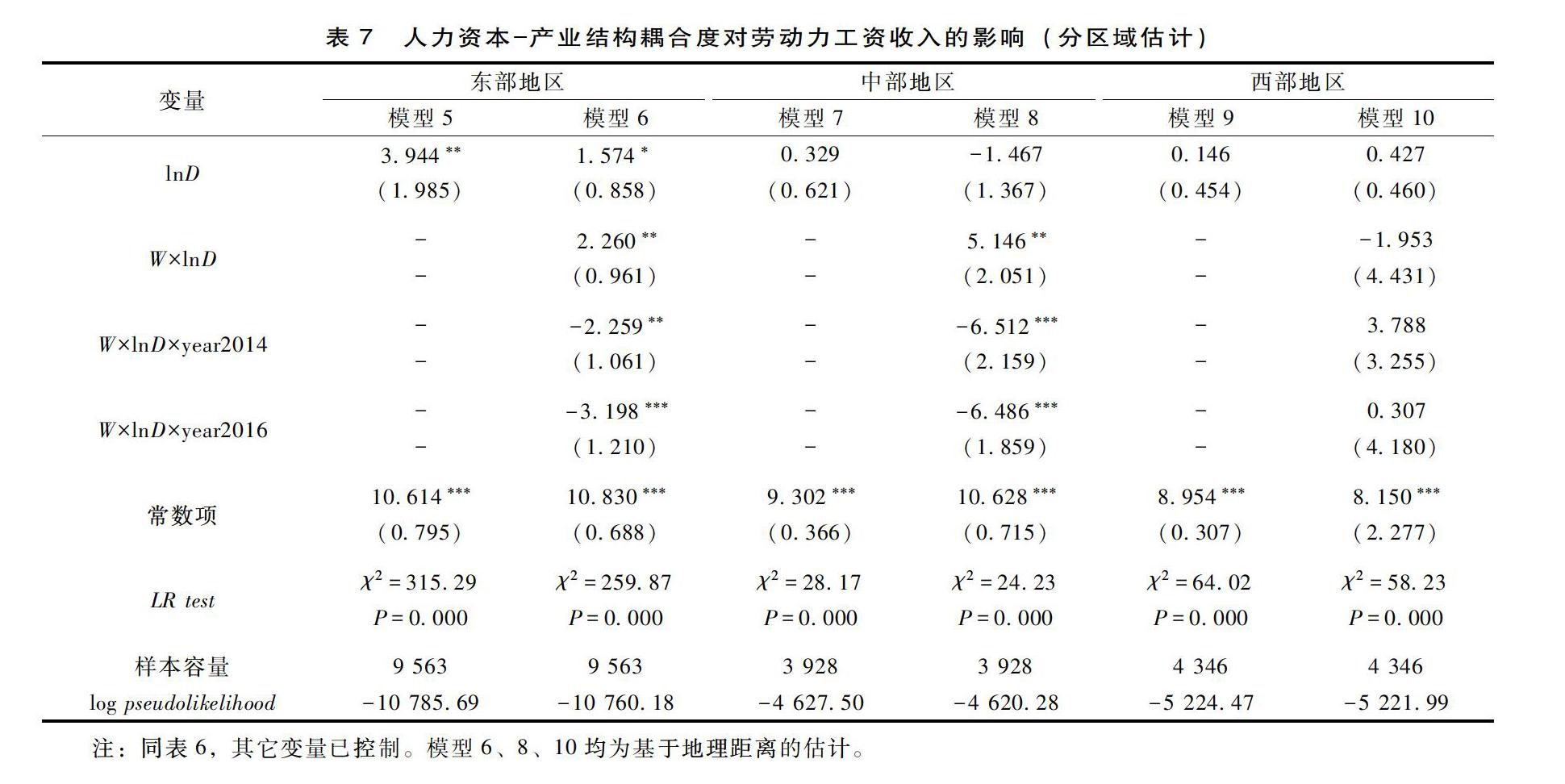

由前文分析可知,我國人力資本結構與產業結構耦合度在地區間差異較大。故在以上回歸的基礎上分地區進行估計,結果如表7所示。可以看出,東部地區人力資本與產業結構的協調發展對提升勞動力收入有顯著的影響,且彈性系數高于全國平均水平。而對于中西部地區而言,人力資本與產業結構的耦合度對勞動力工資收入的提高并不存在明顯的作用。由前文可知,在人力資本與產業結構的耦合協調度方面,東部地區的大部分省份都處于中級協調及以上水平,中西部地區協調度相對較低,即只有當人力資本與產業結構處于較高耦合度的基礎上,兩者才能通過共同作用對勞動力的工資收入產生顯著的推動作用。

如表8所示,人力資本與產業結構的耦合度對異質勞動力群體的影響,分組估計結果與全樣本估計基本保持一致,表明本文的結論具有較強的穩健性。具體而言,人力資本與產業結構耦合度每提高1%,男性勞動力的工資收入提高0.999%,女性勞動力的工資收入提高1.005%。因為職業分割的存在,男性的就業范圍普遍大于女性,而人力資本與產業結構的合理匹配一定程度上改善了女性的就業結構和層次,拓寬了其就業渠道。所以,相較于男性而言,女性勞動力的工資收入對人力資本與產業結構的耦合度更為敏感。分城鄉來看,人力資本與產業結構耦合度每提高1%,城市勞動力的工資收入提高0.999%,農村勞動力的工資收入提高1.024%,人力資本與產業結構的合理匹配對農村勞動力工資收入提高的邊際作用更為明顯,有助于減弱農村勞動力的工資劣勢,縮小戶籍工資差距。對于不同技能水平勞動力進行分別估計,結果顯示,人力資本與產業結構耦合度每提高1%,高技能勞動力(受教育年限≥15)的工資收入提高0.894%,低技能勞動力(受教育年限≤9)的工資收入提高0.920%,即相較高技能勞動力而言,人力資本與產業結構的合理匹配對低技能勞動力收入提高的邊際作用更大。綜上,產業結構與人力資本的協調發展能夠縮小性別、城鄉及技能工資差距,有效改善勞動力市場收入不平等現象,形成微觀層面的結構紅利,從而提高勞動力市場的運行效率。

五、研究結論與啟示

人力資本與產業結構的耦合,實質上是兩者隨著市場需求結構及要素稟賦的變化而進行優化配置的過程。耦合程度越高,資源配置效率就越高,

也就越能夠為勞動力市場帶來更多積極的影響。

本文首先計算了年我國各省市人力資本與產業結構耦合度,進而基于CLDS微觀樣本,通過構建多層次估計模型,考察了人力資本與產業結構的協調發展對勞動力收入的影響。結果表明,我國人力資本與產業結構的耦合協調度總體趨好,但地區差異較大。兩者的協調發展對勞動力收入的提升有顯著的正向作用,但隨著時間的推移,其邊際作用逐漸減弱。在空間維度上,短期內,人力資本與產業結構的協調度具有顯著的空間擴散效應,但隨著時間的推移,區域間的競爭逐漸顯現。分地區來看,東部地區人力資本與產業結構的協調發展對提升勞動力收入有顯著的影響,而對于中西部的作用并不顯著。通過對異質勞動力群體估計發現,人力資本與產業結構的協調發展能夠明顯縮小性別收入差距、城鄉收入差距以及技能收入差距,有效改善收入不平等的現象,提高勞動力市場運行效率。

我國人力資本與產業結構的耦合程度雖整體趨好,但離高水平耦合還有較大差距。目前,中國進入“三期疊加”的新常態,在注重人力資本水平提升與產業結構升級的同時,更要注重兩者的協調發展,根據當地人力資本等要素稟賦制定與其相適應的產業政策,同時根據當地產業結構的分布與實際發展狀況,制定適宜的人力資本投資政策。發展水平較高的城市在發揮其集聚作用的同時,也應充分考量其資源稟賦及創造就業的能力,避免人力資本與產業結構錯配從而制約產業技術創新及勞動生產率的提升。由于空間溢出效應的存在,一些超大特大城市也應充分發揮其輻射作用,帶動中小城市勞動力就業,從而實現區域整體收入的提高。目前,中西部地區人力資本和產業結構的耦合協調度還不夠理想,其對勞動力收入提升的作用也不顯著。但隨著產業向中西部地區的轉移,中西部多個省份的人口也呈現出持續的回流態勢,產業轉移和優化帶了的大量就業和創業機會,人力資本與產結構的協調發展將會為中西部區帶來更多的就業紅利。當地區間差距逐漸縮小時,勞動力會在市場經濟規律的驅使下做出更多更合適的流動,最終將促進勞動力資源的優化配置及收入水平的提高。

[參考文獻]

參考文獻內容

[1]靳衛東.人力資本與產業結構轉化的動態匹配效應——就業、增長和收入分配問題的評述[J].經濟評論,2010(6):137-142.

[2]李健,屠啟宇.農村人口結構變遷與新型城鎮化道路選擇[J].江海學刊,2015(4):227-233,239.

[3]胡鞍鋼,劉生龍,馬振國.人口老齡化、人口增長與經濟增長——來自中國省際面板數據的實證證據[J].人口研究,2012,36(3):14-26.

[4]王健,李佳.人力資本推動產業結構升級:我國二次人口紅利獲取之解[J].現代財經(天津財經大學學報),2013,33(6):35-44,78.

[5]張其春,郗永勤.區域人力資本與產業結構調整的互動關系[J].現代經濟探討,2006(8):16-18,52.

[6]趙芳,楊曉鋒.產業結構、人力資本分布結構與收入差距[J].華東經濟管理,2015,29(1):37-41.

[7]歐陽峣,劉智勇.發展中大國人力資本綜合優勢與經濟增長——基于異質性與適應性視角的研究[J].中國工業經濟,2010(11):26-35.

[8]張桂文,孫亞南.人力資本與產業結構演進耦合關系的實證研究[J].中國人口科學,2014(6):96-106,128.

[9]M PENEDER. Structural change and aggregate growth, WIFO working paper[J]. Austrian institute of economic research, vienna, 2002.

[10]P BEESON, F TANNERY. The impact of industrial research restructuring on earning inequality: the decline of steeland earnings in pittsburgh[J]. Growth and change, 2004,35(1):21-41.

[11]于斌斌.產業結構調整與生產率提升的經濟增長效應——基于中國城市動態空間面板模型的分析[J].中國工業經濟,2015(12):83-98.

[12]R E LUCAS. On the mechanics of economic development[J]. Journal of monetary economics, 1998(22):3-24.

[13]BENHABIB, JESS, SPIEGEL, et al. The role of human capital in economic development evidence from aggregate crosscountry data[J]. Journal of monetary economics, 1994(34):143-173.

[14]蔡昉,王德文.中國人力資源開發利用面臨的挑戰與政策選擇[J].教育發展研究,2003(Z1):59-64.

[15]邊雅靜,沈利生.人力資本對我國東西部經濟增長影響的實證分析[J].數量經濟技術經濟研究,2004(12):

19-24.

[16]劉偉,張鵬飛,郭銳欣.人力資本跨部門流動對經濟增長和社會福利的影響[J].經濟學(季刊),2014,13(2):425-442.

[17]逯進, 周惠民. 中國省域人力資本與經濟增長耦合關系的實證分析[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2013(9):3-19.

[18]廖重斌. 環境與經濟協調發展的定量評判及其分類體系[J]. 熱帶地理, 1999, 19(2):171-177.

[19]生延超, 鐘志平. 旅游產業與區域經濟的耦合協調度研究——以湖南省為例[J]. 旅游學刊, 2009(8):23-29.

[20]王鵬, 高妍伶俐. 居民消費支出視角下區域政策、人口結構與產業結構關系研究——以廣東省為例[J]. 經濟地理, 2013, 33(6):42-47.

[21]劉鎧豪, 劉渝琳. 破解中國經濟增長之謎——來自人口結構變化的解釋[J]. 經濟科學, 2015, 36(3):5-21.

[22]劉偉,李紹榮.產業結構與經濟增長[J].中國工業經濟,2002(5):14-21.

[23]干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J].經濟研究,2011,46(5):4-16,31.

[24]張勇,蒲勇健.產業結構變遷及其對能源強度的影響[J].產業經濟研究,2015(2):15-22,67.

[25]HERING L, S PONCET. Market access impact on individual wages: evidence from China[J]. The

review of economics and statistics, 2010,92(1):145-159.

[26]趙永亮,才國偉.市場潛力的邊界效應與內外部市場一體化[J].經濟研究,2009,44(7):119-130.

Research on Coupling Relationship between Human Capital

and Industrial Structure and Its Effect on Income

Tang Daisheng, Feng Huichao

(School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: Based on coupling theory, this paper establishes a evaluation model of the coupling coordination between human capital and industrial structure to calculate the matching degree of human capital and industrial structure based on the panel data of 31 provinces and cities in our country. The research relies on China Labor Force Dynamic Survey (CLDS) from 2012 to 2016 to investigate the influence of coordinated development between human capital and industrial structure on labor income. According to the result, the coordinated development between human capital and industrial structure can increase labor income effectively, which has significant spreading effect in spatial demension. As time goes on, the spatial competition effect will be presented gradually. From perspective of regions, coordinated development between human capital and industrial structure has significant influence on the labor income in the eastern region while has nonsignificant influence in the central and western regions. In accordance with the estimation result based on heterogeneous labor groups, coordinated development between human capital and industrial structure can effectively shorten the income gap between genders, urban and rural areas, and skillbased payment. It can also promote operation efficiency of labor market continuously.

Key words: coupling coordinative development; human capital; industrial structure; labor income

責任編輯(責任編輯:張麗陽)