特色小鎮價值取向與發展模式研究

黃志雄

[摘?要]摘要特色小鎮作為新時期中國城鎮化發展的重要創新形式,已經成為解決城鄉二元結構和產業經濟結構調整的供給側改革有益探索。但是現行的小鎮開發建設尚未處理好政府“主導”與“引導”背后的利益關系,傳統開發區建設、地方政府債務風險、房地產化傾向隱現。為此,文章以浙江省第一批“警告”和“降級”特色小鎮為對象,考察了小鎮的價值取向、建設路徑與實際運營效果。研究發現:寬進嚴出、實行年度考核的特色小鎮考核模式,與“政府引導、企業主導”的建設路徑發生了錯位配置。政府越位主導,走傳統開發區老路子成為現行考核機制下最理性的選擇。因此,有必要針對小鎮政府主導傾向,作出對應的頂層機制調整與轉變,圍繞“重塑運營理念與政府定位,引進特色小鎮市場化運營人才;考核機制再設計;階梯式培育序列”等頂層設計,全面深化改革。

[關鍵詞]關鍵詞特色小鎮;價值取向;建設路徑;運營效果

[中圖分類號]中圖分類號F327[文獻標識碼]A文獻標志碼[文章編號]1673-0461(2019)11-0052-08

一、問題的提出

特色小鎮作為新時期中國新型城鎮化發展進程中的創新,是浙江省在經濟新常態下,結合供給側改革的發展模式探索。根據

2015 年《浙江省政府工作報告》的定義,特色小鎮既非行政單元,也不隸屬于產業園的范疇,而是融合產業、文化、旅游、社區功能的雙創平臺。是在已有自身產業集群(塊狀經濟)基礎上結合供給側改革理念,探索出來的新型城市化和產業發展道路。不僅符合經濟與社會的內在發展邏輯,而且有助于破解經濟結構供給側調整和創新驅動的現實難題,是浙江適應和引領經濟新常態的重大戰略選擇。因此,特色小鎮概念一經提出,就受到中央的重視與批示,并得到迅速推廣。然而,在特色小鎮的推進建設過程中出現了部分導向偏差,小鎮開發區建設、地方政府債務風險、房地產化傾向等問題隱現(郁建興等,2017)。尤其在近期,發改委、國土資源部、環境保護部、住建部四部委聯合出臺了《關于規范推進特色小鎮和特色小城鎮建設的若干意見》(以下簡稱《意見》),旨在全國范圍內規范特色小鎮的建設路徑與方式,防止政府大包大攬加劇債務風險。因此,在此背景下,通過剖析特色小鎮價值取向、建設路徑和運營效果,考察特色小鎮在建設運營過程中存在的缺陷與不足,將有助于理解特色小鎮的內在發展邏輯,深化中國新型城鎮化道路探索與創新,對進一步推進特色小鎮發展具有重要的學術和實踐意義。

二、特色小鎮價值取向與建設路徑

1.特色小鎮價值取向

從功能上分析,特色小鎮是產業集群(塊狀經濟)與旅游、文化、社區功能的融合體。是經過長期實踐,結合中國自身經濟、城市發展需要,產業結構,人口流動以及文化傳承而量身提出的;是包容性更大,持續性更強,功能更加全面的平臺載體。選擇特色小鎮這一模式作為新時期中國戰略布局的重要途徑,有其鮮明地內在價值取向與時代特征。

(1)新型城鎮化道路探索,解決大城市與鄉村發展斷層是特色小鎮發展的價值取向之一。城鎮化率代表了一個國家和地區社會經濟發展水平的重要標志,傳統意義上的城鎮化道路有四個步驟:農村人口向城市轉移,小城市向大城市轉移,大城市向郊區轉移,構建城市圈(宋炳林,2013;張蔚文,2016)。中國經歷了前兩個人口向大城市轉移的階段,但是由于受限于土地來源單一,宅基地等國有、集體所有制等原因,導致土地無法自由買賣,資源無法向農村轉移。加上戶籍制度的管制,進一步導致公共資源向大城市配置。但是為了發展中國城鎮化,又必須解決農村鄉鎮的城鎮化發展問題,引導公共資源向農村傾斜。因此,要在土地與戶籍制度不變的前提下,進行創新探索就需要另辟蹊徑,通過創新探索來解決中國城鎮化發展的第三階段問題。在探索階段,中國出現過新農村建設,城鄉一體化,農村城市化等多種方案。但是無論是新農村建設,還是城鄉一體化建設設想都缺乏有效產業支撐保障,人口、資金回流不明顯,導致基礎建設和環境未能形成顯著成效(周魯耀和周功滿,2017)。鄉鎮產業支柱空心化,經濟發展滯后,人口流失等問題嚴重,造成城市與鄉村之間的發展進一步斷層。為此,特色小鎮作為加快建設新型城鎮化的重要突破口和創新,試圖通過構建城市與鄉村功能結合的綜合體,打破“城市-鄉村”二元結構的界限。一方面能讓優質資源就近向特色小鎮集中,提高當地居民的人均收入和生活質量;另一方面發展文化、旅游業,通過營造和諧的生態環境,吸引人才資源回流、帶動農民就地城鎮化,疏解大城市中心城區人口。

(2)發展高科技新興產業,調整產業經濟結構是特色小鎮建設的另一價值取向。中國經濟進入新常態以來,傳統產業產能過剩,創新驅動要素不足已經成為制約中國經濟發展的重要掣肘(周曉虹,2017)。而特色小鎮以產業集聚、創新和升級為規劃原則,響應了供給側改革的號召,天然契合“三去一降一補”理念,成為存量也是增量資產之間的利益博弈。首先,作為市場化過程中具有一定資源稟賦和消費群體的地方,特色小鎮不同于傳統的產業園區,更加強調突出特色產業,往往選擇發展相對較好的產業進行產業鏈的延伸與創新深入;其次,通過產業結構調整的方式,對于落后的產業進行重組或者改造,甚至在必要的時候進行剝離,改變鄉鎮發展動力不足,產業空心化的缺陷。因此,特色小鎮的發展還以產業結構調整、發展高新技術產業為價值導向,形成特色化產業集群,促進當地產業結構的升級調整。

(3)特色小鎮還應堅持“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念的價值取向。特色小鎮與傳統的產業集群有一定區別,作為多元化、專業化融合的共享平臺,特色小鎮已經不是勞動力市場、生產要素等產業集群的外部性來源了,而是多元產業集聚的城市和社區。開發區等塊狀經濟追求生產效率的提升,是以生產者為導向的單一生產的專業化集聚

;而特色小鎮切換到了生產、生活、生態融合的多元化功能綜合體,是一種以終端消費為導向的產業邏輯。在這種價值取向模式下,特色小鎮的建設需要結合所在區域的社群與關系網絡,彌補早前塊狀經濟與社區間的割裂狀態,充分考慮產業經濟活動中關鍵的市場主體的社會活動,將產業嵌入社群之中,發揮協調、綠色、開放和共享的外溢性作用。在創意設計和技術研發這兩個薄弱環節上的突破,彌補傳統塊狀經濟只擅長于生產制造,產品缺少創意,無法打動消費者的創新不足。最終實現創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念價值取向。

2.“新型城鎮化、產業結構調整、五大發展理念”價值導向下的特色小鎮建設路徑

既然特色小鎮本質上就是一種創新創業發展平臺,加之特色小鎮建設帶有解決城鄉二元化,產業結構升級調整,生產、生態、生活融合的特征,我國特色小鎮建設路徑就絕非“政府大包大攬傳統開發區建設模式”,抑或“放開管控,全面摒棄新農村建設經驗與成就”那樣簡單(閔學勤,2016)。相對于開發區等傳統產業聚集建設路徑而言,特色小鎮是在專業化產業集群上的多樣化融合集聚,是一種以終端消費為導向的產業邏輯,更加強調旅游、文化和生活的功能。因此,特色小鎮有著不同于城市規劃的特點,尤為需要當地政府因地制宜,突出特色,進行功能融合與特色產業規劃,做好特色小鎮的前期引導作用

(付曉東和蔣雅偉,2017)。

如果特色小鎮脫離了政府引導下的城鄉利益、產業結構和社區功能調整,意味著特色小鎮將陷入傳統開發區或新農村建設的單一模式,缺乏特色產業與生態生活環境支撐,城市-鄉

村二元經濟結構將依然存在。顯然這種改革不符合新時期和諧社會發展的原則。

同時,特色小鎮既然要成為創新創業發展平臺,就必須接受市場化資源整合與競爭,發揮企業在平臺運營中的主導作用。尤其考慮到特色小鎮開發成本高,周期長等固有特點,單純依靠政府的力量很難保證長期的運營效率和充足穩定的現金流,因此唯有通過遵循“政府引導,企業主導”建設路徑,將二者利益進行捆綁,才能實現“特色小鎮”的可持續化發展。而且在推進過程中,這種“政府引導,企業主導”的建設路徑十分注重產業的內在驅動作用,政府更多地承擔了初期規劃、基礎設施的配套推進、土地等資源要素的保障、生態環境保護以及文化內涵挖掘與傳承等五方面引導和服務保障工作,具體的戰略落實、項目建設和運營往往由企業和社會資本主導。

因此,既然理論邏輯與現實需求都表明特色小鎮建設需要遵循“政府引導,企業主導”建設模式,那么我國現有特色小鎮是否能夠達到這種要求呢?為此,本文通過分析浙江省特色小鎮的運營效果,進一步研究特色小鎮建設中的成效與不足。

三、研究設計

1.樣本選取

本文選取了浙江省第一批特色小鎮中的南潯善璉湖筆小鎮、蒼南臺商小鎮、磐安江南藥鎮和奉化濱海養生小鎮作為研究對象,主要是出于以下三方面考慮:

其一,浙江省作為特色小鎮的發源地,在2015年就有28個特色小鎮入選省級特色小鎮,次年這一數目增加到了78個。產業領域橫跨旅游產業、高端裝備制造、信息經濟、歷史經典、健康產業、時尚產業、金融產業、和環保產業七大產業。形成了許多具備規模,在全國出名的特色小鎮,具備了大量的實踐經驗,是眾多省份考察取經的對象。因此,以浙江特色小鎮為研究對象,具有很大的代表性和前沿性。

其二,為推進特色小鎮高質量發展,自2015年開始,浙江省就對特色小鎮進行了考核。尤其是針對考核結果進行

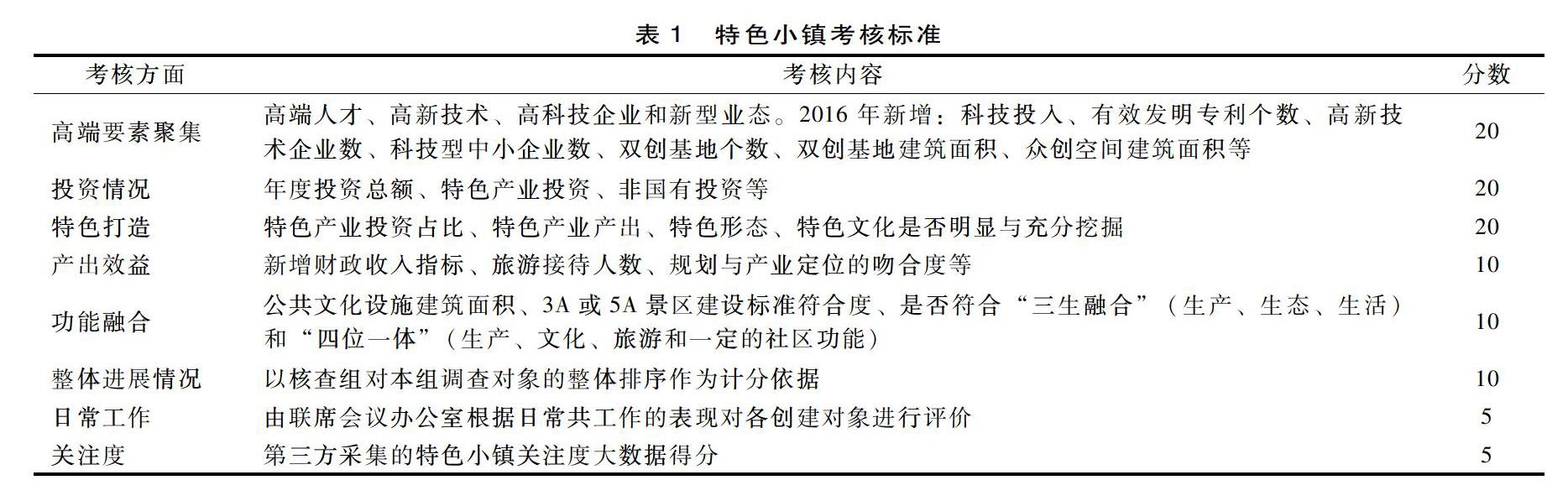

分級降檔公開披露,為研究特色小鎮的開發建設提供了資料。其中,省級特色小鎮創建對象合格標準包含:高端要素集聚、產出效益、投資情況、功能融合、特色打造、整體進展情況、關注度和日常工作等8個方面,具體如

表1所示:

其三,在第一、二批考核結果中,我們發現4個有趣的特色小鎮經營案例:南潯善璉湖筆小鎮、蒼南臺商小鎮、磐安江南藥鎮和奉化濱海養生小鎮。如表2所示,4個小鎮在2015年度考核中均處于最后4名,分別受到警告和降格處分。然而卻在之后短短的1年時間內,南潯善璉湖筆小鎮、蒼南臺商小鎮、磐安江南藥鎮均實現了華麗轉變,在2016年度考核中分別被認定為優秀、良好與合格。而奉化濱海養生小鎮繼2015年降格為特色培育小鎮序列之后,在2016年考核中再度遭到警告。因此,探索在這一年過程中,上述小鎮的建設執行路徑,將有重要的學術與實踐研究意義。因為,相對而言,成功的特色小鎮固然有經驗可以借鑒,但是以基礎較差的特色小鎮作為研究起點,考察其如何通過1年時間的改革轉型,完成從警告到合格、良好、甚至優秀的蛻變。其中的經驗教訓,以及政府企業運營經驗,將更加具有指引意義,而且也突出了當前環境下的,特

色小

鎮發展規劃、建設運營、以及考核過程中可能存在不足。

2.失分項與具體原因

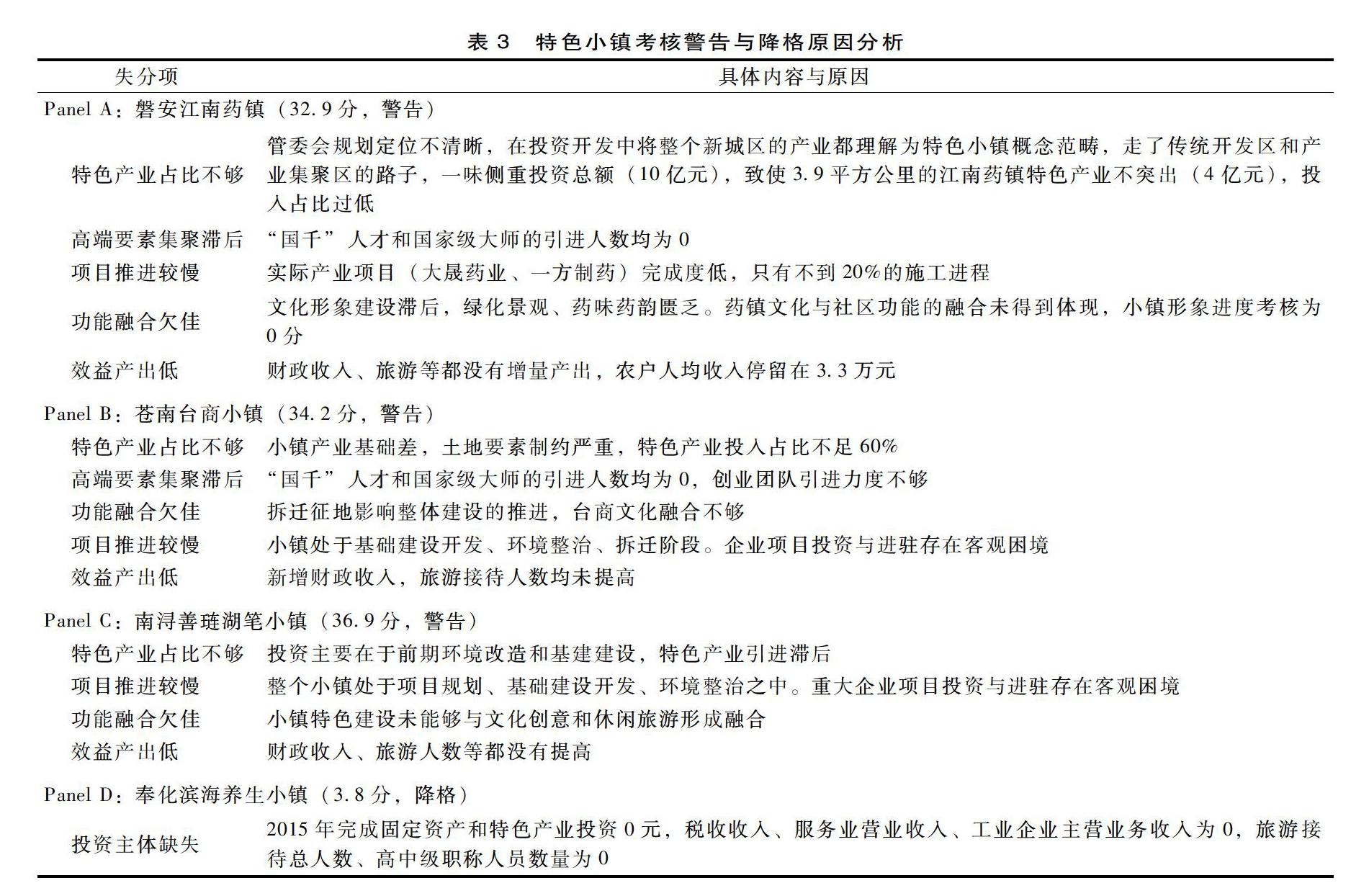

從披露的2015年特色小鎮考核信息來看,南潯善璉湖筆小鎮、蒼南臺商小鎮、磐安江南藥鎮和奉化濱海養生小鎮最終得分依次為36.9分、34.2分、32.9分和3.8分,遠低于同期浙江省第一批37個特色小鎮的平均56.3分,分別受到警告和降格處理。

其中,3個被警告的特色小鎮(如表3所示),雖然按照浙江省特色小鎮2015年考核要求,均完成第一年10億元投資總額的考核目標。但是在特色產業、功能融合、文化形象建設、高端要素集聚和產出效益方面存在巨大薄弱缺點。歸納起來既有小鎮管委會的主觀認知缺陷,也有特色小鎮的客觀局限性。在主觀層面,主要有對特色小鎮理解定位錯誤,不重視功能融合兩大類原因。例如磐安江南藥鎮管委會規劃不清,在投資開發規范中將整個新城區的產業都理解為特色小鎮概念范疇,走了傳統開發區和產業集聚區的路子,一味側重投資總額,致使3.9平方公里的江南藥鎮特色產業不突出,投入占比過低。又如在功能融合與形象打造方面,磐安江南藥鎮、蒼南臺商小鎮和南潯善璉湖筆小鎮均未能營造出特色產業、文化與社區功能的融合,藥鎮、臺商與湖筆文化匱乏,形象建設進程緩慢。而在客觀基礎方面則受限于地理區位、基礎建設、配套服務、生態旅游環境等因素,致使小鎮前期開發運營停滯。例如臺商小鎮基建配套較薄弱,拆遷改建任務繁重;湖筆小鎮環境整治,處于資源整合重新規劃階段。這導致規劃項目推進較慢,高端要素集聚滯后,“三生融合”中的生活和生態建設落后,“四位一體”中的社區功能缺失,無法吸引人才的回流,在短時間內效益產出無法得到體現。

而奉化濱海養生小鎮由于投資主體缺失,在2015年完成固定資產和特色產業投資0元,稅收收入、服務業營業收入、工業企業主營業務收入為0,旅游接待總人數、高中級職稱人員數量為0,淪為降格處理。其運營商是2014年簽訂投資框架協議的深圳寶能集團,以政府和社會資本合作(PPP)的形式參與整個特色小鎮的建設運營。但是在推進過程中,PPP模式引入的運營商深圳寶能集團并沒有注入資金推進小鎮的開發建設,而是在2015年依靠股權質押和融資融券等方式,在資本市場收購萬科集團流通股爭奪控股權,導致旗下多個地產項目因資金鏈斷裂而停工,而奉化的濱海養生小鎮正是其中之一。

四、特色小鎮改進措施與作用機理分析

1.改進措施與成效

按照2015年5月出臺的《浙江省人民政府關于加快特色小鎮規劃建設的指導意見》的要求,特色小鎮建設要堅持政府引導、企業主體、市場化運作方式。既加強政府引導和服務保障,及其在規劃編制、基礎設施配套、資源要素保障、文化內涵挖掘傳承、生態環境保護等方面作用。確立企業作為推進項目建設和運營主體的地位。但是從3個特色小鎮成功轉型,以及1個特色小鎮再次警告中,我們發現“政府引導,企業主導”的建設模式在年度考核受到警告后悄然發生變化。最明顯的一個特征就是“政府主導”痕跡越來越明顯(如表4所示)。

首先,磐安江南藥鎮在2016年的考核中位列第8名,實現了從警告向優秀蛻變的三連跳。但是從對外披露的信息中發現,政府主導的投資考察洽談會、小鎮景區化、基礎配套、社區服務建設、人才引進補貼充斥了整個2016年小鎮工作。尤其是建立了縣政府領導聯系負責1個項目、指揮部成員單位分工負責的工作機制。特色小鎮政府主導干預、開發區模式凸顯。其次,從警告上升到了良好的蒼南臺商小鎮“政府主導”特征同樣顯著。其開發建設主體蒼南縣臺商小鎮開發建設有限公司(注冊資本5 000萬元)是由蒼南縣公共事業投資集團有限公司全資控股,蒼南縣國有資產管理辦公室為最終唯一控股人的企業,全

權負責主導小鎮的建設管理、投融資、設計、施工、業態構建及運營管理等公共配套基礎設施。

因此在2016年特色小鎮由副縣長帶隊去臺灣招商引資,通過稅收,補貼,土地等多種優惠措施吸引企業落戶。推出了涵蓋土地供給、降費優惠、財政支持、人才引進、產業扶持和服務提供的六大優惠服務政策。并建立督查機制,實行一周一督查推進機制。因此受益于政府主導一系列的招商引資成效,雖然在當年小鎮財政產出并沒有提升,仍然勉強完成了考核條件。再次,湖筆小鎮2016年的進步不大,僅從“警告”上升為“合格”,在所有78個特色小鎮中排名第60位。相比于2015年,湖筆小鎮只通過為數有限的招商,引進企業,促使企業擴大生產等措施,勉強擠進合格序列,加分主要體現在已有項目的推進落實上。小鎮與其他特色小鎮全面政府主導模式相比,湖筆小鎮管委會與地方政府的介入相對較低,優惠政策與補貼有限。在年度考核中不如其他特色小鎮,還進一步導致部分意向項目與企業流失。最后,奉化濱海養生小鎮依舊采用了“政府引導,企業主導”的模式進行特色小鎮開發建設。2016年重新尋求投資建設運營主體,第二輪考核中被警告,面臨著淘汰的風險。雖然最終于2017年3月通過PPP招標形式與棕櫚生態城鎮發展達成開發協議,但是PPP項目總額也下降到19.79億元,并需要可行性缺口補助累計凈現值8.35億元。整體進展緩慢,政府引導的劣勢被無限放大。

2.改進措施內在邏輯分析

從上述4個特色小鎮2016年改進措施與成效中可以發現,在現有考核機制激勵下,特色小鎮開發運營模式已經開始發生轉變(如圖1所示)。首先,按照預期“政府引導,企業主導”的開發運營模式,政府需要承擔前期規劃、配套建設、拆遷與環境整治的工作,發揮好產業引導與基礎設施服務保障的作用,將整個特色小鎮的運營轉嫁到企業層面,進行市場化運營。但是這種政府負擔最低的模式,卻與現行小鎮年度考核激勵利益相沖突。這

一部分是因為特色小鎮已經不是稀缺資源,企業在市場中是被招商引資的對象,處于更加有力的博弈地位。更為重要的是在短時間內,牽涉到拆遷、改建、安置、融資、招商、PPP合作等多個流程,基礎較差的特色小鎮不可能提供具有吸引力的配套服務與基礎設施。導致運營商、企業與政府利益未實現制度捆綁時,會憂慮是否能夠兌現土地、資金、政策上的優惠,處于觀望、謹慎投產階段。而地方政府則希望一次性投入以更好地實現招商引資,豐富小鎮產業體系。因此,兩者在開發運營理念中出現了背離,出現很多運營商和企業在前幾年只啟動了項目的20%,甚至更少的情況。所以按照如今特色小鎮對建設速度的考核要求,由地方政府帶頭招商,抓項目,保證項目進場落地成為特色小鎮的常態。

在這個過程中,政府越位主導,走傳統開發區老路子就是現行考核機制下最理性的選擇。一旦在考核中警告或降格,縣政府、特色小鎮鎮長將被約談,要求整改推進小鎮開發運營進程。但是現實中最大困境在于小鎮基礎設施和配套服務都沒完成,如何讓企業不顧經營風險主導小鎮運營。最終,年度考核、不升即降的機制就如緊箍咒,促使地方政府需要越位主導,承擔起項目推進運營的所有有關工作。比較普遍的做法就是嚴格對照省里的創建要求,采用開發區模式向縣各級干部攤派任務。為吸引企業入駐,有些特色小鎮只能采用稅收優惠、租金補貼、用地政策,甚至一企一議的優惠政策等傳統的招商引資模式。在這種模式下,政府完成了與企業利益的制度捆綁,如果小鎮降格將直接損害小鎮運營商利益。包括:①3年內未完成規劃目標任務的小鎮,加倍倒扣省獎勵的用地指標,拿地成本上升;②無法返還新增財政收入,稅收優惠消失,稅收成本提高;③無法再采取與政府基金合作的方式對小鎮進行開發建設,資金負擔與風險將轉嫁到開發企業。且通過銀行借款會上調融資成本,進一步提高運營開發商的資金壓力。

由此可見,“政府引導、企業主導”的建設模式對于許多基礎條件薄弱的特色小鎮,政府引導的劣勢被無限放大,且很大程度上取決于主導企業的意愿,政府處于被動狀態。促使特色小鎮從一開始就暗地里實行“政府主導”的開發區建設模式,將政府與企業的利益進行制度捆綁。如果小鎮依舊采用“政府引導、企業主導”模式,將在考核中將不占優勢,甚至處于警告、降格邊緣。

五、討論與政策建議

目前,寬進嚴出、實行年度考核的特色小鎮激勵模式,與“政府引導、企業主導”的特色小鎮建設路徑發生了錯位配置。眾多特色小鎮紛紛推出縣領導分工、對口聯系、專職一對一負責的工作機制,并推出涵蓋土地供給、降費優惠、財政支持、人才引進、產業扶持和服務提供等優惠服務政策,采用政府大包大攬的開發區傳統做法。尤其在年度考核中遭到“警告”和“降格”處理的個體,這一現象更為嚴重,致使許多重大項目在談判中做出了許多政策讓步。雖然特色小鎮的創建過程離不開政策支持,但僅靠優惠政策來吸引投資,極有可能引發新一輪的惡性競爭。因此,本文認為浙江省作為特色小鎮的發源地與先驗地,有必要針對早期凸顯的開發區政府主導現象,做出對應的頂層機制調整與轉變,為在全國推廣特色小鎮提供指引。具體包括以下幾點:

1.重塑運營理念與政府定位,引進特色小鎮市場化運營人才

“政府引導、企業主導”特色小鎮開發運營理念的轉變源于“新型城鎮化、產業結構調整、五大發展理念”的價值導向。尤其隨著市場化運營與資源配置替代政府成為決定力量,注定了傳統開發區或新農村建設模式必須圍繞運營主體、客體以及商業模式等要素進行變革。因此,“政府引導、企業主導”開發運營模式首先需要處理好政府與市場的界限,明確地方政府的行政權力,堅決梳理清違規行為,避免出現政府辦小鎮的現象。其次,鼓勵有經驗的小鎮運營商獨立或牽頭打造特色小鎮,避免項目的簡單堆砌與碎片化開發。同時,需要指出的是大多特色小鎮并非處于城市范圍,鄉鎮領導干部的素養與能力可能無法進行匹配。尤其是對于很多習慣了傳統“開發區”治理模式的領導干部而言,要擺脫大包大攬建設園區的傳統思維模式,轉向制度構建、環境營造、服務提升等作為服務型政府的職能觀念,仍存在很大的挑戰。目前政府應該在特色小鎮建設中承擔什么樣的責任,以及怎樣承擔責任,仍然不清晰。因此相對于重塑特色小鎮運營理念與政府定位,引進市場化特色小鎮運營人才是首要任務。但是從現階段地方政府人才選聘機制來看,小鎮管理人員能力不足,眼界狹隘,并不具備特色小鎮統籌規劃的基本素養與經驗。

2.考核機制再設計

根據對現行考核激勵機制下“特色小鎮”建設路徑內在邏輯的分析,特色小鎮只有通過考核驗收,才能兌現土地、資金與稅收方面的多項優惠政策。但是,考核評估機制過于單一,范式化的缺陷,正開始倒逼地方政府大包大攬干預特色小鎮,并成為現有制度下理性經濟人的最佳選擇。因此,需要在特色小鎮考核機制設計中進行調整,從考核內容,考核基準與考核期限著手細化。具體包括:其一,圍繞“三生融合,四位一體”設計考核標準。特色小鎮不能簡單地用投資總額,特色產業投資占比,人才高端要素、效益產出等指標進行衡量,這些指標在原先的考核體系中賦值過高,占比幾乎過半,導致考核機制過于偏重投資產出。因此,亟需增加功能融合,特色產業體系、領軍企業、生態環境等方面的量化指標。其二,結合增量與總量來設定考核標準。考慮到不同區位的特色小鎮前期基準存在較大差異,尤其是一些地理區位不占優勢的個體,應當按照總量與增量貢獻相結合的方式進行評價。這些小鎮雖然在考核總量上不占優勢,但是其帶動了周邊經濟發展,吸引人口,技術與資金的回流。因此,從增量角度給予恰當評價與驗收,能夠多一些實質性發展,減少特色小鎮針對總量考核指標的變相迎合。其三,放寬考核期限。現行大部分特色小鎮需要重新設計規劃、整治環境、配套服務與基礎建設。但是按浙江省的相關政策規定,特色小鎮要在3年內完成30億元—50億元的投資額,時間可能遠遠不夠。從這個角度看,頂層設計應該更具靈活性,創建時間不拘泥于3—5 年,關鍵是內核是否有實質性進展,不同的特色小鎮可根據實際需求和發展情況適當調整,特色小鎮正因為其特色才稱為特色小鎮,所以絕不能用固定的標準進行比較和評判。

3.階梯式培育序列

以現在住建部、發改委的規劃路徑來看,地方政府的積極性被不斷激發。考核評價體系過度強調政府的推動作用,地方政府在建設過程中越位與角色意識過度強化。這個過程中,不同基礎條件、特色產業、地理地區的特色小鎮被置于同一考核評判標準之下,倒逼特色小鎮與地方政府政績完成利益捆綁。而現行省級特色小鎮和特色培育小鎮兩個序列并不能滿足特色小鎮多樣化創新發展需求,很難做好引導考評工作。因此特色小鎮應當分階段,進行階梯式培育,發揮考評機制正確的引導激勵效果。例如將特色小鎮的開發運營分為前期土地開發、項目導入、功能整合3個發展階段。每一個階段都對應不同的資源形態,任務重點和考核目標,且允許停留2—3年,給予一定的發展過渡時限。其中,第一階段前期土地開發的主要任務是基建征地補償、拆遷安置、旅游生態等規劃基礎性保障配套;第二階段則圍繞特色產業,通過項目及載體的開發建設,引進和扶持產業項目和企業主體,形成特色產業的產業集群。包括引進行業領軍企業,發揮名企引領的帶動作用,引導產業鏈上的企業自發聚集;第三階段,即將產業、文化、旅游、社區功能進行整合的階段。圍繞主導特色產業,構建一個有價值有效率的多產業集群。

[參考文獻]

參考文獻內容

[1]郁建興,張蔚文,高翔.浙江省特色小鎮建設的基本經驗與未來[J].浙江社會科學,2017(6):143-160.

[2]宋炳林.國內典型區域推動塊狀經濟轉型升級的經驗與啟示[J].當代經濟管理,2013(9):51-54.

[3]張蔚文.政府與創建特色小鎮:定位、到位與補位[J].浙江社會科學,2016(3):43-45.

[4]周魯耀,周功滿.從開發區到特色小鎮:區域開發模式的新變化[J].城市發展研究,2017(1):51-55.

[5]周曉虹.產業轉型與文化再造:特色小鎮的創建路徑[J].南京社會科學,2017(4):12-20.

[6]閔學勤.精準治理視角下的特色小鎮及其創建路徑[J].同濟大學學報(社會科學版),2016(5):55-60.

[7]付曉東,蔣雅偉.基于根植性視角的我國特色小鎮發展模式探討[J].中國軟科學,2017(8):102-111.

Research on the Constrcution and Operation of Characteristictown

——Based on the First Batch of "Degrading and Warning"

of Characteristictowns in Zhejiang Province

Huang Zhixiong

(School of Accounting, Zhejiang University of Finance & Economics, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Characteristictown, as a new platform of developing Chinese urbanization and innovation, has become a beneficial exploration to solve the problems in urbanrural dual structure and industrial restructuring through supplyside reform. However, the development of the characteristictown has not dealt well with the interests between the "dominant" role and the guiding role of the government, which results in some problems in aspects as the construction of traditional development zones, debt risks of local government and the real estate tendency. Thus, this article investigates the value orientation, construction path and real operation effect of the characteristictown based on the "warninggiven" and "degraded" characteristictowns in Zhejiang province. The results show that the construction path of "governmentguiding and enterprisedominating" has been mismatched with the annual assessment mechanism of the characteristictown which is "elastic admission and strict exist". The traditional way of development zone becomes the most rational choice under current assessment mechanism. Therefore, it is necessary to adjust and change the toplevel mechanism of characteristictowns by reshaping the operation concept and government orientation, recruiting marketoriented operation talents, redesigning the assessment mechanism and recreating diversified incubation sequences.

Key words: characteristictowns;value orientation;construction path;effect of operating

責任編輯(責任編輯:張夢楠)