運用處方方法學分析近10年中醫治療小兒咳嗽用藥規律*

陳昱文學,袁鳳英,梁永林

甘肅中醫藥大學(蘭州 730000)

咳嗽,中醫學指肺失宣降,肺氣上逆作聲,咳吐痰液而言,為肺系疾病的主要證候之一[1]。其既是獨立性的病癥,又是肺系多種疾病的一個癥狀,本文主要論述以咳嗽為主要癥狀的一類疾病。咳嗽是小兒常見病,發病率高,許多患兒出現反復性的呼吸道感染,給患兒及家屬帶來極大的痛苦。“嬌肺遭傷不易愈”又小兒“臟腑嬌嫩,形氣未充”,易受外感,損傷肺氣,若遷延日久則病難愈。故應重視,及時治療,以防傳變。處方是中醫內治法的基礎,體現醫家對疾病的分析與認識,蘊藏著中醫大夫的經驗。中醫處方方法學詳細闡述中醫處方的基本知識和實際應用,以處方方法為研究對象總結出共性規律。根據中醫處方方法學的三大原則“以證候為中心”、“以法為綱”、“以方為例”使理法方藥有機的融為一體,對于病因病機及臨床表現較為復雜的疾病,運用中醫處方方法學可以使臨床醫生遣藥組方的思路更加明晰[2]。

1 小兒咳嗽的處方用藥規律

1.1 來源 以“小兒咳嗽”加“中醫”作為關鍵詞,選擇“全文”為檢索項,收集中國知網2009-2019年間339篇兒科咳嗽病文獻中的處方,根據納入及排除標準,排除不合格處方。

1.2 納入標準 患者為18歲以下的兒童;主治或臨床應用明確,以咳嗽為主要表現;無哮喘病史;名醫經驗;藥方組成明確。排除標準:第一診斷非咳嗽病;合并他病或為復雜性咳嗽;僅用外治法或西醫治療方法;主治繁雜,無法統計的文獻報道者。

2 統計學方法

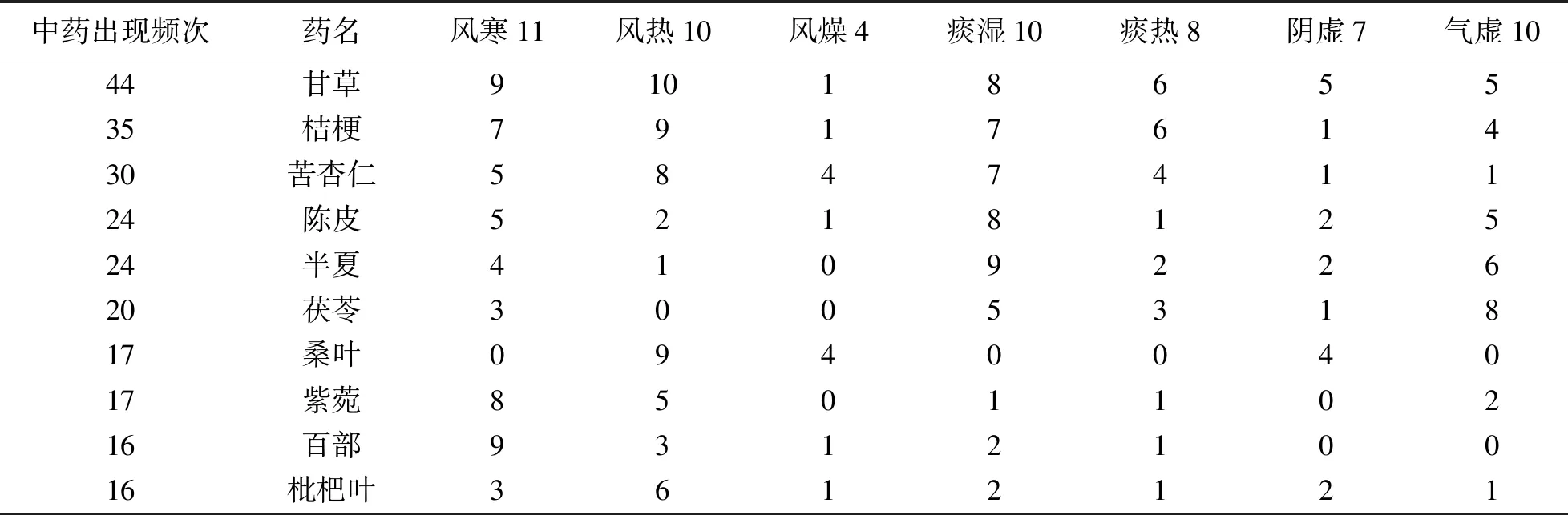

2.1 處方用藥頻數分析 得到處方60個,涉及中藥104味,用藥總頻數645 次。處方統計中出現頻數較高的藥物能反映方藥配伍的主要思路[3],使用頻次>15 次的藥物有10味,將此10味藥物的出現頻次由高至低依次排序,見表1。

表1 常見證型中藥出現頻次

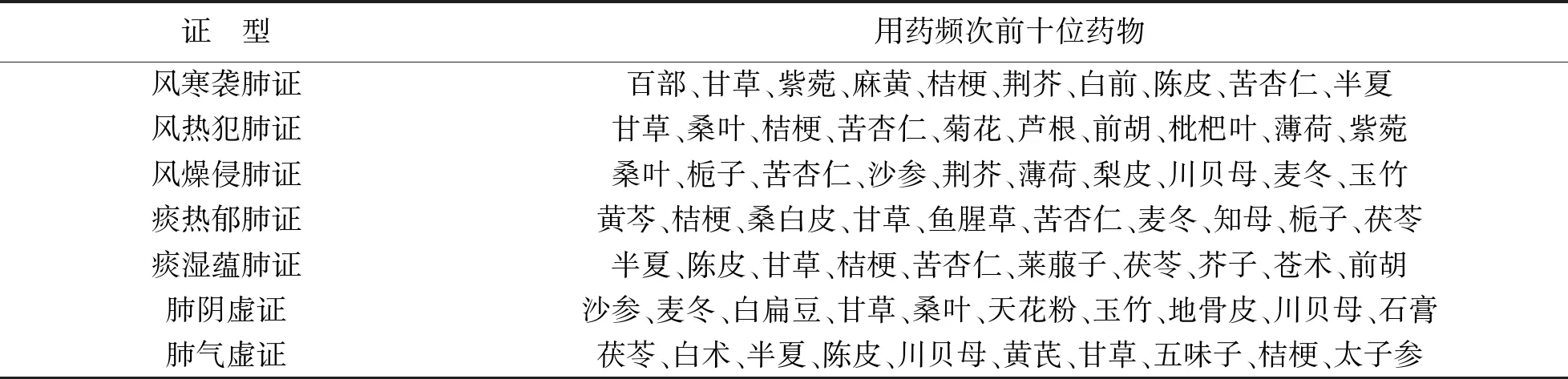

用藥頻次前10味藥物是甘草、桔梗、苦杏仁、陳皮、半夏、茯苓、桑葉、紫菀、百部、枇杷葉。從頻數分布情況可以看出,這10味藥物是中醫治療小兒咳嗽的常用藥,分別屬于補氣藥(甘草)、化痰止咳平喘藥(桔梗、苦杏仁、半夏、紫菀、百部、枇杷葉)、理氣藥(陳皮)、利水消腫藥(茯苓)、發散風熱藥(桑葉)。故而近10年治療小兒咳嗽的常用藥以化痰止咳平喘類藥物為主。60例處方中風寒襲肺證11例、風熱犯肺證10例、風燥侵肺證4例、痰熱郁肺證8例、痰濕蘊肺證10例、肺陰虛證7例、氣虛證10例。辨證分型主要以《中醫內科學》、《中醫臨床診療術語證候部分》和《中醫兒科學》為依據,分析小兒咳嗽不同證型的用藥頻次,出現頻次高的藥物為各個證型主治藥物,具體用藥排行見表2。

表2 常見證型用藥統計

2.2 處方關聯規則分析 根據 Apriori 算法[4]中關聯規則的表達形式:A→B,其中A為前件,B為后件。支持度和置信度是表示關聯規則強度的兩個度量指標,其中支持度表示A與B同時出現的頻數,置信度表示在A出現的前提條件下B出現的概率[3]。通過設定最小支持度閾值為15%,最小置信度閾值為60%,最終得到中醫治療小兒咳嗽常見證型內服方中藥物之間的關聯規則14條,見表3。

表3 常見證型二聯規則集

3 小兒咳嗽病分析

3.1 小兒咳嗽的辨證要點 小兒咳嗽的發病是外邪與內傷等多個因素的共同結果,多種病因復雜交織,難以分開。分析小兒咳嗽的病機,我們發現不論外感、內傷,主要在于邪犯于肺,肺氣上逆,其病位在肺,常涉及脾、腎,故應該以肺脾腎為中心,辨別病證的虛實、主次、根本,并據此得出治法,小兒咳嗽辨證首先分虛實,實證可分表、里。肺為嬌臟,且居于頂,與外界相通應,易為外邪所擾,故表證多見六淫外邪犯肺,根據侵襲邪氣的不同性質,辨證為風寒襲肺證、風熱犯肺證、風燥侵肺證。小兒乳食不知自節,脾常不足,痰邪內生阻肺,根據痰邪夾雜邪氣的不同,辨證為痰熱郁肺證、痰濕蘊肺證。邪遏氣機日久、耗氣傷陰,損傷肺、脾、腎三臟,故小兒咳嗽虛證多見氣虛、陰虛證。不論虛實寒熱,均是內外病邪犯肺,肺臟祛邪外達的一種病理反應。在長期醫療實踐中,我們發現小兒咳嗽與成人咳嗽對比,小兒咳嗽以外感為主,內傷少見;實證為主,虛證少見。大多數文獻已經對小兒咳嗽的證候類型及病機做了詳細說明,故本文僅結合小兒生理病理特點“臟腑嬌嫩,形氣未充” 、“三不足二有余”、“傳變迅速”[5],對小兒咳嗽的核心要點作一簡要闡述。①主要方面——小兒咳嗽以實證為主:表(外感),小兒肺衛嬌嫩,易為外邪所侵,六淫外邪入侵后,肺之宣降失常。“風為百病之長”,與寒、熱、燥邪相合為病,據此將小兒咳嗽分為風寒襲肺證、風熱犯肺證、風燥侵肺證;里(內傷),小兒脾常不足,加之乳食不知自節,嗜食肥甘(脾為甘所補),易致脾氣不足,母病及子,肺氣亦不足。加之脾失健運,生濕為患,困遏氣機,脾氣不升,肺氣不降,痰濕相合,結聚于肺,致痰濕蘊肺證;痰涎日久,積而蘊熱,痰火互結,致痰熱郁肺證。②次要方面——小兒咳嗽虛證少見:小兒脾胃虛弱,運化不及,痰液停聚日久不化,久咳不愈,耗氣傷陰,證候由實轉虛,致肺氣虛、肺陰虛證。

3.2 理清小兒咳嗽的辨證分型及治則 以肺臟為中心,小兒咳嗽的辨證分型為風寒襲肺、風熱犯肺、風燥侵肺、痰熱郁肺、痰濕蘊肺、肺氣虛、肺陰虛。小兒咳嗽涉及的病理因素主要是“外邪”、“痰”, 根據中醫處方方法學“以證候為中心”的原則,論治以辨清病邪為要,順氣為主,根據侵入外邪的不同性質:外感諸證以疏風宣肺為要,兼以散寒、清熱、潤燥;內傷諸證以化痰為要,兼以瀉肺、燥濕、補土、滋陰,主次兼顧。

3.3 “以方為例”得出結果 一般情況下,組方中出現頻數較高的藥物反映了方藥配伍的主要思路,代表著該藥在治療某疾病時的重要地位[6]。從表1頻數統計中可以看出使用頻次>15次的有10味藥物,大部分具有止咳化痰平喘的功效,表中的藥物證實了中醫治療小兒咳嗽需要標本兼顧,用解除根本病因的藥物和止咳化痰類藥物組方。表1、2、3結合,得出以下結論。

3.3.1 治標之策,在于解“癥”:用藥方面,不論虛實寒熱,均用治標之止咳化痰平喘藥以緩解癥狀,如桔梗、苦杏仁、半夏、紫菀、百部、枇杷葉。故而表1統計頻次前10位的藥物中,止咳化痰平喘藥占6味。其中桔梗歸肺經,味苦、辛,性平,微溫,為清化痰熱藥,能升提肺氣、利咽止咳、祛痰排膿,又是肺經引經藥,故臨床上治咳多用桔梗;半夏辛燥為溫化寒痰藥,制法多樣,能滿足各類證型的需求;苦杏仁、紫菀、百部、枇杷葉均為止咳平喘藥,針對“咳嗽”的癥狀,用之治標效果顯著。苦杏仁,功能苦降肺氣以止咳,現代藥理學研究苦杏仁的活性成分,苦杏仁苷的分解物氫氰酸,對呼吸中樞有一定的抑制作用,使呼吸運動趨于安靜從而達到鎮咳平喘的作用[7]。枇杷葉,味苦,性微寒,入肺、胃經,具有清肺化痰止咳,降逆止嘔的功效。紫菀潤肺下氣、化痰止咳。百部又名嗽藥,功效與紫菀相類。現代藥理學研究百部生物堿能降低呼吸中樞的興奮性,抑制咳嗽反射,因而具有鎮咳作用[8]。紫菀開泄化痰濁而止咳;而百部善潤肺降逆,二者均為藥性平和之品,通降相因,可用于各類咳嗽,是治療咳嗽的常用藥。

3.3.2 治本之法,在于辨“因”驅邪:風寒襲肺證,治以疏風散寒為主、宣肺止咳為輔,臨證多用小青龍湯、止嗽散、三拗湯。常用麻黃、荊芥等發散風寒藥,配合白前、紫菀、百部、杏仁等止咳化痰平喘藥。麻黃、荊芥祛散風寒以解表邪;杏仁與麻黃一升一降,宣肺平喘,又降氣止咳;甘草,緩麻黃之燥烈,調和諸藥,補脾益氣,化痰止咳,標本兼顧,現代藥理學研究表明甘草治療上呼吸道感染療效頗佳,有良好的抗菌和抗病毒作用[9]。白前溫化寒痰。故而表1中,用藥頻次前10的藥物中,本證未用桑葉等發散風熱藥,其頻次為0。而表2風寒襲肺證用藥頻次前10的藥物則出現了麻黃、荊芥2味發散風寒藥。而表3的關聯規則分析結果中,風寒藥物僅以止咳化痰為側重,未出現發散風寒藥組,表明治療本證用藥多以解除癥狀為先,解除患者痛苦為基礎,符合標本兼顧的治療原則。

風熱犯肺證,治以疏風清熱,多用桑菊飲、桑杏前桔湯。用藥以桑葉、菊花、薄荷等發散風熱藥為主,同時給予蘆根等清熱瀉火藥,前胡、桔梗等清化熱痰藥。桑葉、薄荷,輕清疏散,既能疏風散熱又能清肺潤燥,《本草綱目》言其“治勞熱咳嗽,明目,長發”;桑葉常與菊花配合,以增強疏風散熱的功效。桔梗,宣肺利咽清化熱痰;尹鵬娟等[10]認為桔梗與甘草配伍,無論生、炙,均有治療咽痛的作用。桔梗和甘草配伍在許多經典清熱方劑中都有體現,如溫病學家吳鞠通的《溫病條辨》中所載銀翹散、杏蘇散,桔梗與甘草配合,共奏宣肺平喘,祛痰止咳之功。而表1中,本證出現頻次高的藥物與分析相符。表2除表1中出現的化痰止咳藥外,出現了菊花、蘆根、前胡、薄荷,均為治療本證病因的發散風熱藥或清熱藥,證實了“標本兼顧”的治則。

風燥侵肺證,治以疏風清肺潤燥,多用桑杏湯、杏蘇散,用藥以沙參、梨皮、川貝母、麥冬、玉竹等補陰藥為先,配合梔子、薄荷、枇杷葉等涼藥以涼潤肺燥。麥冬長于養陰清熱;沙參補陰清熱,為經典藥對,常配合使用;玉竹清肺潤燥,川貝潤肺止咳,均是疏風宣肺、潤燥止咳常用藥。

痰熱郁肺證,治以瀉肺豁痰,常用清金化痰湯、麻杏石宣湯。臨床多用苦寒之黃芩、知母、梔子,甘寒之桑白皮,辛寒之魚腥草清熱瀉火。黃芩長于清肺熱,降氣止咳;桑白皮善清肺熱,瀉肺氣,平喘咳;魚腥草清肺胃肝熱,清熱解毒消癰排膿;知母清熱瀉火,養陰潤燥;梔子瀉火清心除煩,配合使用效果頗佳。表3出現的關聯規則分別是“黃芩+桔梗”“黃芩+桑白皮”“黃芩+甘草”“黃芩+魚腥草”,尋找幾組藥物的規律發現,每組均見苦寒藥物,符合痰熱內蘊證治本之則,輔以宣肺祛痰止咳之藥,組成有效方劑。

痰濕蘊肺證,治以燥濕化痰,多用二陳合三子養親湯,多用辛溫之藥以燥濕健脾益肺,如半夏、陳皮、芥子、蒼術等。陳皮,辛燥苦溫能化濕痰,又理氣寬胸;半夏可溫化寒痰、降逆止咳、消痞散結;二者常相配伍以燥濕健脾,化痰止咳,配合萊菔子等消積降氣化痰,針對小兒內傷咳嗽的核心“痰”,使脾轉氣暢,痰隨氣出,主因得解,咳嗽自止。芥子溫肺豁痰,利氣散結;蒼術燥濕健脾,均是燥濕化痰的常用藥。表3統計出的幾組規則均針對“痰”、“濕”二因,故用藥則積極燥濕健脾、化痰止咳。

肺陰虛證,治以滋陰潤肺,以沙參麥冬湯為主方,常用沙參、麥冬等補陰藥,配合白扁豆等甘溫健脾化濕藥;地骨皮等清虛熱藥清肺退熱除蒸,熱象重者合天花粉清熱瀉火、生津止渴以緩解癥狀,或以石膏清熱瀉火除煩。表3“沙參-麥冬”的置信度為100%,故而二者基本同時出現,是治療本證的首選,同時結合關聯規則中其余藥對“沙參-白扁豆”“沙參-甘草”說明肺陰虛證依舊緊扣治療原則,本以辨因論治,標以止咳化痰。

肺氣虛證,治以補土益肺,多用六君子湯、參苓白術散加減,多見太子參、白術、黃芪、五味子等補氣藥,配合茯苓等利水濕藥助脾運。太子參補氣生津;白術益氣健脾燥濕,黃芪為“補氣諸藥之最”;五味子易津斂肺滋腎;茯苓藥性緩和,有利水滲濕、益脾和胃之效,為利水滲濕要藥,諸藥合用,補脾氣以益肺氣。表3僅有“茯苓-白術”一組關聯規則,與前文討論相符。

4 討 論

葉天士言:"咳為氣逆,嗽為有痰,內傷外感之因甚多,確不離乎肺臟為感也",即小兒咳嗽病位以肺臟為主,治療以宣肺止咳為先。從整體處方來看,治療小兒咳嗽主以化痰止咳平喘藥為基礎,根據不同病因輔以散寒、清熱、潤燥、瀉熱、燥濕、補氣、滋陰藥,組成有效的經驗處方。如各醫家所言,劉小虹等[11]用各類止咳法又根據病邪性質選用相應治法組成“治咳十二法”治療小兒咳嗽;張云偉等[12]認為治療小兒咳嗽,要辨證審因,緩解癥狀與對癥治療結合;沈自尹教授[13]認為治療咳嗽應鎮咳祛痰;賈斌教授[14]治療咳嗽重在治肺,宣降肺氣、降逆止咳;倪珠英教授[15]認為治療小兒咳嗽病應辨證論治,從痰、從熱、從氣入手;呂亞寧[16]臨床觀察發現治療小兒咳嗽重在辨證施治,治療上以宣通肺氣、化痰止咳為主。諸多醫家均注重方證對應,顧及各個病證要素,又有主次之分,針對致病核心要點,抓住肺失宣肅的主因,治療時辨“因”驅邪,各個擊破。從頻次上看,處方中化痰止咳平喘藥如桔梗、苦杏仁、半夏、紫菀、百部、枇杷葉等出現頻次較高,與小兒咳嗽病治病先治標緩解癥狀的思路相符。而多見桑葉、薄荷等輕清上浮之品,與小兒咳嗽的病機邪犯于肺,肺氣上逆,治療應“宣肺驅邪”的“治病求本”的思路相合。處方中散寒、清熱、潤燥、瀉熱、燥濕、補氣、滋陰藥在總體用藥頻次中不占優勢,而各對應證型中出現頻次靠前,與“以法為綱”、辨“因”驅邪相符。但小兒咳嗽的處方不能僅針對粗淺的“表相”,還需要包含“根本”。處方方法是指導如何處方用藥的具體規律。中醫處方方法學以證候為依據,以立法為準則,要求醫者深入理解疾病的病因病機,治療上審證求因,以此立法選方用藥。小兒咳嗽病的原因不外乎內外兩部分:小兒臟腑嬌嫩,形氣未充,肺脾功能不足,衛外不固,是本病的內在原因。常言“脾氣一虛,肺氣先絕”,肺氣有賴脾精充養,正常情況下,脾土生肺金,喂養合宜,肺衛自固,小兒體健;若脾土失養,母病及子,肺氣虛弱,則外邪易襲。故本病的外在因素為家長喂養不當,調護失宜、外邪趁此侵襲。小兒咳嗽病肺傷為直接原因,但其根本在脾。萬氏言“肺脾皆屬太陰,天地之寒熱傷人也,感則肺先受之;水谷之寒熱傷人也,感則脾先受之。”強調肺脾之間的關聯性;兒科大家錢乙亦有“脾胃為五臟之本”的思想,重視兒科諸病中脾的意義。故治療小兒咳嗽時,要始終堅持中醫整體觀念與辨證論治原則,抓關鍵、抓本質,切勿忽視根本病因,注意顧護脾胃、“培土生金”。此外,小兒生機蓬勃,易趨康復,雖言“肺臟遭傷不易愈”,但基于小兒生理特點,用藥清靈為貴,切忌峻藥猛投,且在治療過程中應重視調理肺氣的宣降,以便相關病理產物消解。運用處方方法學對小兒咳嗽的處方用藥加以分析,深刻認識其病因病機,能夠指導小兒咳嗽的臨床用藥,以獲佳效。