基于學生化學核心素養發展的教學實踐

邢啟華

摘要:以“開發利用金屬礦物”為例,圍繞培養學生化學學科素養的教學與評價目標,以學生已有認知水平為基礎,探索如何將人文知識與科學知識有機融合,通過史實再現、圖表設計與分析、遞進式設問等課堂教學實踐環節,逐步實現學生能力的發展及化學思維的飛躍,從而培養學生“證據推理與模型認知、科學態度與社會責任”等化學學科核心素養。

關鍵詞:化學學科核心素養;金屬冶煉;金屬資源

文章編號:1008-0546(2019)1 1-0014-03

中圖分類號:G632.41

文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2019.11.004

金屬在日常生活中隨處可見,金屬品種和產量直接影響國家戰略地位。金屬及其化合物是高中化學必修課程的核心內容之一,也是高中一年級學生學習的重點內容。《開發利用金屬礦物》既包含對金屬冶煉的原理——科學范疇的認知,又涉及金屬冶煉的歷史——人文知識的積淀。這部分內容既是化學知識融于社會、服務于生活的典型材料,也是化學核心素養中不可或缺的組成部分。作為一個生活在現代社會中的學生,在系統地學習了金屬的性質之后,進一步了解金屬冶煉的歷史進程及不同金屬的冶煉方法,從而形成與“開發利用金屬礦物”相關的化學核心觀念,將在多個方面體現化學學科在社會生活中的價值,這也是高中階段發展學生化學核心素養的意義所在。

一、教學與評價目標

1.教學目標

(1)通過歷史事實及相關文獻資料,了解金屬元素在自然界的存在形態及人類冶煉金屬的歷史。

(2)通過人類使用及冶煉金屬的時間先后及差異,了解金屬冶煉的原理和方法,初步建立不同金屬冶煉方法的認識模型。

(3)通過對化學在自然資源開發和利用中的意義和作用的認識,形成對化學與可持續發展關系間的正確認識,樹立資源保護及合理開發意識。

2.評價目標

(1)通過學生對身邊的金屬用品及“五金建材”中何為“五金”及為何“五金”的討論分析,診斷學生對金屬物質的認識水平。

(2)通過對“人類最早冶煉金屬的時間”及地殼中的金屬含量等圖表信息和數據分析,診斷并發展學生分析圖表、收集證據并以此從不同視角分析問題、推出合理結論的證據推理水平。

(3)通過對不同金屬冶煉的原理和方法的差異性對比,診斷并發展學生以金屬活動性和氧化還原反應發生的條件為依據,建立不同金屬冶煉方法的模型認知水平。

(4)通過對金屬的回收和資源保護及國家戰略金屬的討論與交流,從學科價值視角、社會價值視角診斷并發展學生對化學價值的認識水平。

二、教學流程

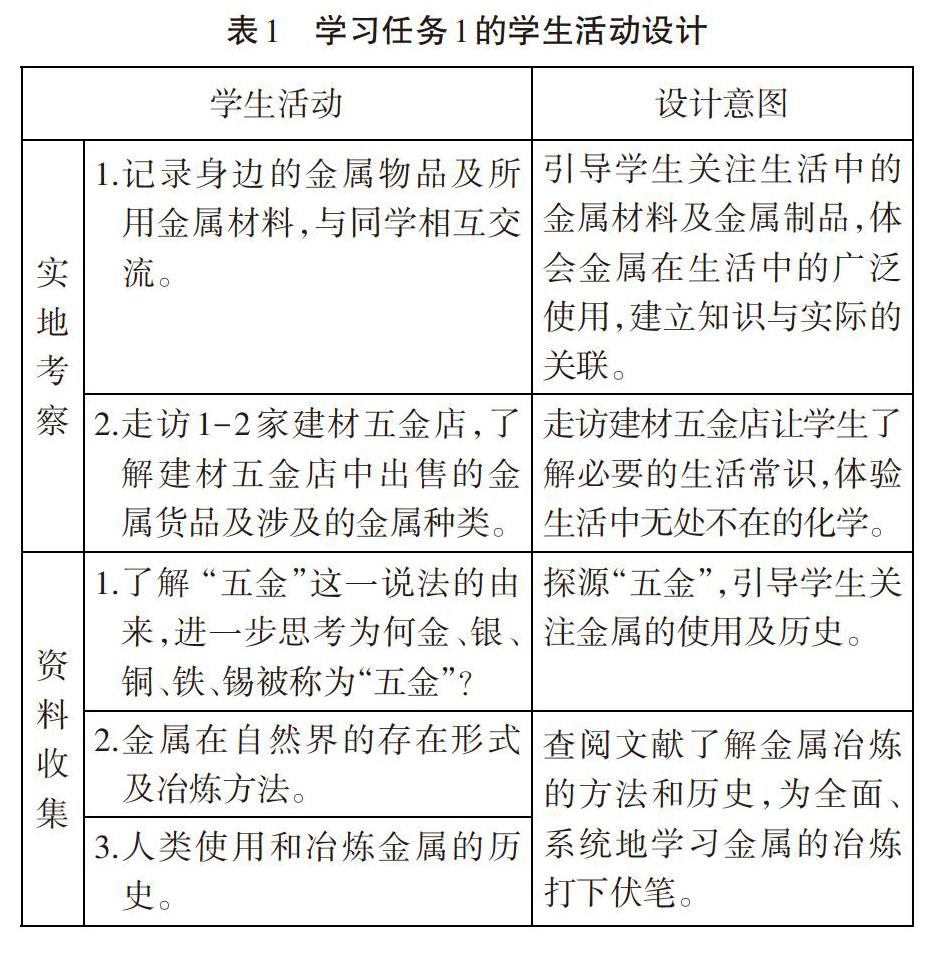

基于學習任務的學生活動設計見表1~表4。

1.實地考察與資料收集

【學習任務1】課前,了解金屬在日常生活中的廣泛應用及人類使用和冶煉金屬的歷史。

【評價任務1】診斷學生對日常生活中金屬用品的認知水平以及對金屬使用、冶煉歷史的認知水平。

2.資料匯總與證據推理

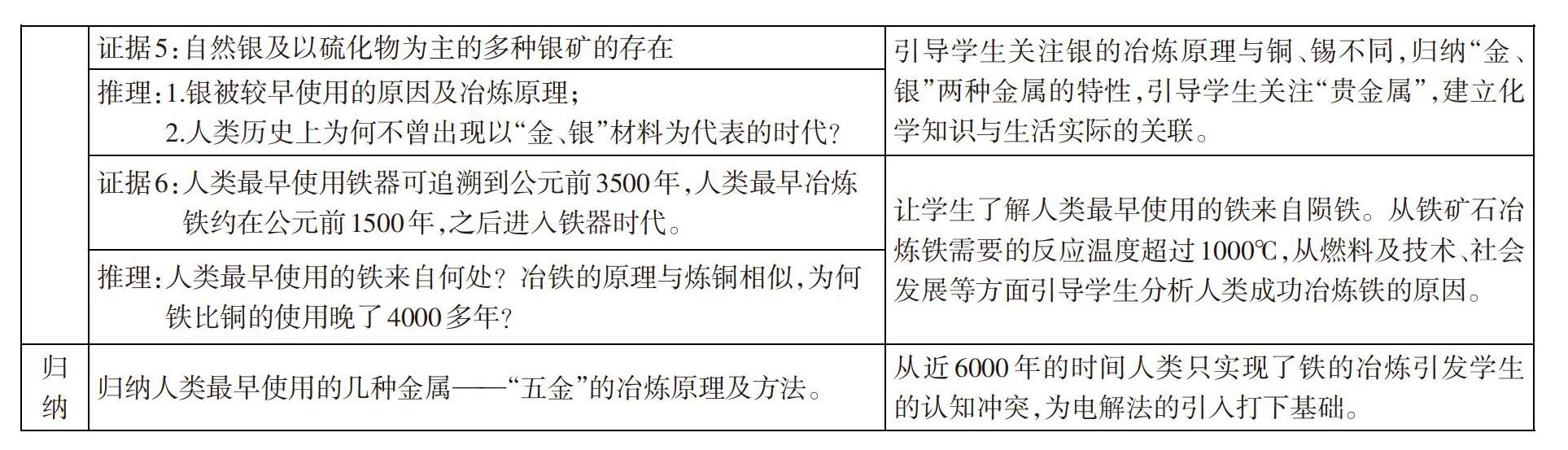

【學習任務2】課中,了解人類使用及冶煉常見金屬的年代及先后順序,結合金屬在自然界中的存在形式推斷其可能的冶煉方法,分析金屬的使用及冶煉先后次序出現的原因。

【評價任務2】診斷學生查閱文獻資料、獲取有價值的數據信息并整理、歸納作為證據的能力。能依據所提煉的證據從不同視角分析問題,推導出合理的結論的證據推理水平。

3.概括歸納與提煉

【學習任務3】以金屬活動性強弱和氧化還原反應發生的條件為依據,歸納不同金屬冶煉的原理和方法并進行對比,建立不同金屬冶煉方法的模型。

【評價任務3】發展學生建立活動性不同的金屬對應不同冶煉方法的模型認知水平。

4.問題解決

【學習任務4】理解金屬對社會發展所起的重要作用及國家戰略意義,培養合理使用金屬資源及保護環境的意識。

【評價任務4】診斷并發展學生對化學價值的認識水平(學科價值視角、社會價值視角)。

三、教學反思

1.注重真實生活情境的創設,強化學科的社會價值

“記錄身邊的金屬物品及涉及的金屬種類”“走訪五金建材商店”“根據鋁及生鐵的價格判斷冶煉方法是否適合”“走訪地質博物館”“鋼鋁高額關稅及貿易戰”等與生活息息相關的真實情境,“探源五金”及“人類使用和冶煉金屬的歷史”“金屬元素在自然界的存在形式及冶煉方法”等文獻資料的收集都能讓學生體會金屬在生產、生活各個方面的廣泛應用,直接體驗生活中無處不在的化學,體會化學的學科價值和社會價值,這也正是化學核心素養在社會發展中折射出來的巨大魅力。

2.注重人文知識與科學知識的有機融合

金屬的使用與冶煉縱橫人類約8000年歷史,科學的層面涉及金屬冶煉的原理、方法及技術的產生、改進,而以煉丹術為先驅的金屬冶煉歷史巾又涉及大量的歷史、哲學等人義知識,將人文知識與科學知識有機融合是培養學生化學核心素養的重要方式。本案例設計中先讓學生自己搜集資料進行歸納金屬使用及冶煉歷史,這一過程將使學生直接體會并形成“化學知識是在社會生活中逐步發展起來并已全面融于現代技術、社會和環境之中”這一化學學科核心觀念,有助于促進科學教育與人文教育、科學精神與人文精神的融合,促進學生化學核心素養的發展。

3.注重學生批判性思維和化學思維能力的培養

批判性思維是指謹慎地運用證據去推理、判斷一種論述是否準確的能力,它能幫助人們保持獨立而理性地思考而非被動地接受。本案例設計的學生自行搜集資料、歸納總結、遞進式設問、根據相關證據進行推理等環節,必然會引發學生對某些問題采取主動、深入的思考,歸納自己的觀點及支持該觀點的論據,判斷論據是否合理,最終得出自己的結論。這一過程培養了學生進行思維識別、邏輯歸納的主動思考過程,培養了學生的批判性思維,實現了學生化學思維能力的飛躍。

參考文獻

[1] 中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018

[2]徐文文.青銅文化考——青銅冶煉鑄造工藝之探源[D].武漢:武漢理工大學,2005:10

[3]吳偉,李兆友,姜茂發.我國古代冶鐵燃料問題淺析[C].北京:第七屆中國鋼鐵年會論文集(補集),2009:37-40