糖化血紅蛋白:你了解多少

潘柏申

生活實例:

老唐剛退休不久,身體還算硬朗。幾年前,老唐體檢時測得空腹血糖6.3毫摩/升,醫生叮囑他要多關注血糖。近來,老伴發現他食量見長,卻越發消瘦,便催促他去醫院做檢查。果然,經糖耐量試驗和糖化血紅蛋白檢測,老唐戴上了糖尿病的“帽子”。

確診為糖尿病以后,老唐在醫生指導下服用降糖藥,并堅持每天測指尖血糖3次。然而,每天扎手指不但疼,而且很麻煩。有一次,老唐聽一位病友說,糖化血紅蛋白也能監測血糖水平,只要每3個月抽1次血即可,十分方便。從此,老唐便“解放”了自己的手指。然而好景不長,還不到1個月,老唐便因突發昏迷被送到了醫院,被診斷為“糖尿病酮癥酸中毒”。

糖化血紅蛋白真的能代替每日的血糖監測嗎?其實,老唐并不了解糖化血紅蛋白。

什么是糖化血紅蛋白

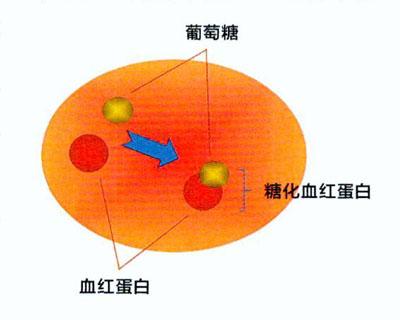

糖化血紅蛋白(HbA1c)是紅細胞中的血紅蛋白與葡萄糖緩慢、持續且不可逆地進行非酶促蛋白糖化反應的產物。當血液中葡萄糖濃度較高時,糖化血紅蛋白含量也會隨之升高。

糖化血紅蛋白主要用于評價一段時間內的血糖情況

由于人體內紅細胞的壽命一般為120天,平均為60天。在紅細胞死亡之前,血液中糖化血紅蛋白的含量相對穩定。因此,HbA1c是評價一段時間內(2~3個月)血糖水平的指標。

空腹血糖、餐后血糖容易受抽血時間、飲食、是否注射胰島素等因素的影響,只能反映檢測當時的血糖水平。而糖化血紅蛋白是緩慢、逐漸生成的,短暫的血糖變化不會影響糖化血紅蛋白的濃度,且一旦生成糖化血紅蛋白,就不易分解。因此,糖化血紅蛋白更穩定。

此外,糖化血紅蛋白對評估降糖療效、糖尿病并發癥具有重要指導意義。研究表明,如果糖尿病患者的HbA1c水平降低1%,眼、腎和神經系統的嚴重并發癥發生率將降低25%。一項發表在《英國醫學雜志》的研究表明,2型糖尿病患者HbA1c水平降低1%,患白內障的可能性降低19%,患心衰的可能性降低16%,因血管疾病而遭受截肢或死亡的可能性降低43%。

糖化血紅蛋白檢測方法眾多,可能存在誤差?

HbA1c的檢測方法包括層析技術、電泳技術、免疫技術等,不同水平實驗室、不同檢測方法的結果之間存在一定差異。為了克服這一不足,滿足測定結果標準化的要求,自20世紀90年代起,國際臨床化學和實驗室醫學聯盟(IFCC)、美國臨床化學學會(AACC)分別成立了HbA1c標準化工作組,旨在建立參考檢測系統,實現HbA1c檢測結果的標準化。2002年,IFCC發布了檢測HbA1c的參考方法。復旦大學附屬中山醫院檢驗科自2010年參與美國國家糖化血紅蛋白標準化計劃(NGSP)實驗室認證計劃起,已連續六年成為NGSP 認證的一級檢測實驗室,檢測結果準確性達到國際先進水平。

2018年美國糖尿病協會(ADA)糖尿病診療指南提出:如果測得的糖化血紅蛋白和血糖水平存在明顯不一致,應考慮血紅蛋白變異(如血紅蛋白病)干擾糖化血紅蛋白檢測的可能性。

糖化血紅蛋白在部分人群中不適用

糖化血紅蛋白檢測值在以下人群中可能不準確:①因失血過多造成血紅蛋白量降低,可造成HbA1c檢測值過低;②缺鐵性貧血,可造成HbA1c檢測值過高;③血紅蛋白基因突變或異常血紅蛋白,如地中海貧血、蠶豆病、陣發性睡眠性血紅蛋白尿(PNH)、球形紅細胞增多癥等;④最近有輸血史或有溶血性貧血,可造成HbA1c檢測結果過低;⑤存在紅細胞更新增速的情況,如鐮狀細胞病、妊娠(妊娠中期和晚期)、血液透析、促紅細胞生成素治療等。

糖化血紅蛋白不能替代日常血糖監測

對于某些糖尿病患者而言,尤其是胰島功能較差的患者,血糖就像“坐過山車”,波動很大,監測每日空腹血糖、餐后血糖能及時反映當時的血糖情況,有利于醫生根據血糖監測數據及時調整治療方案。

延伸閱讀

什么是糖耐量試驗

口服葡萄糖耐量試驗指將75克葡萄糖溶于250~300毫升水中,抽取空腹血標本后,于5分鐘之內飲完葡萄糖水,然后在30分鐘、60分鐘、120分鐘、180分鐘時分別抽取血標本,檢測血糖。

正常人的血糖值為:空腹血糖3.9~6.1毫摩/升,餐后2小時血糖<7.8毫摩/升。如果空腹血糖正常,餐后2小時血糖介于7.8~11.1毫摩/升,為糖耐量減低;如果空腹血糖介于6.1~7毫摩/升,餐后2小時血糖正常,為空腹血糖受損。這兩種情況都屬于糖尿病前期。