黨參常見病害研究進展

余中蓮,楊成前

(重慶市藥物種植研究所,重慶 408435)

黨參是我國常用的一種大宗中藥材,也是一種傳統補益中藥,據2015版《中國藥典》規定,其來源為桔梗科植物黨參Codonopsispilosula(Franch.)Nannf.、素花黨參CodonopsispilosulaNannf.var.modesta(Nannf.)L.T.Shen或川黨參CodonopsistangshenOliv.的干燥根。性甘,味平,歸脾、肺經,具有健脾益肺、養血生津等功效[1]。現代藥理學研究證實,黨參具有調節血糖、促進造血機能、抗缺氧、抗應激、抗疲勞、增強機體免疫力、延緩衰老、調節胃收縮、保護胃腸道黏膜及抗潰瘍等多種藥理作用[2-3]。近年來,隨著市場需求逐步增加,種植面積不斷擴大,黨參病害發生日益嚴重,已成為黨參產量和品質提高的重要威脅。黨參常見的地下部病害有根腐病和紫紋羽病,地上部病害有銹病、白粉病、斑枯病、灰霉病和霜霉病等。本研究從病害癥狀、病原菌、種帶真菌、病害流行規律以及防治措施等方面入手,對黨參生產中常見病害的研究現狀進行綜述,旨在為黨參病害的研究提供參考。

1 黨參常見病害及其種類

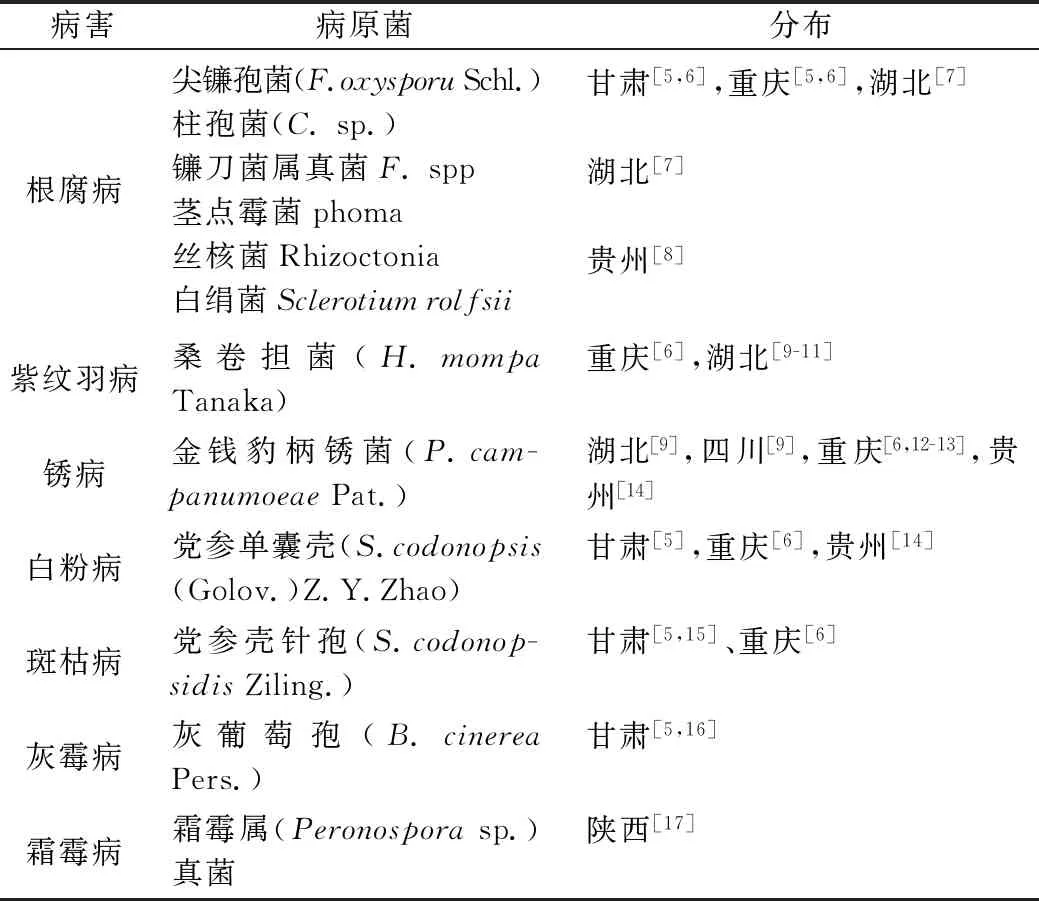

黨參藥材在我國主要分布于甘肅、陜西、山西、寧夏、吉林、貴州、四川、湖北、重慶等省[4]。有關黨參病害的報道中,共發現7種常見病害。其中根腐病(Fusariumoxysporu)、銹病(PucciniacampanumoeaePat.)分布較廣,但存在地域差異,根腐病南北方均有分布,而銹病均分布于南方。紫紋羽病(HelicobasidiummompaTanaka)主要分布于湖北和重慶,白粉病(Sphaerothecacodonopsis(Golov.)Z.Y.Zhao)主要分布于甘肅,斑枯病(SeptoriacodonopsidisZiling.)主要分布于甘肅和重慶,灰霉病(SeptoriacodonopsidisZiling.)是2009年甘肅省發現的新病害,霜霉病(Peronosporasp.)僅在陜西有分布[5-17]。趙純森等[7]經研究發現引起黨參“慢性型”根腐病的主要病原菌為尖鐮孢菌(F.oxysporuSchl.),而引起黨參“急性型”根腐病的主要病原菌為柱孢菌(Cylindrocaponsp.)。隨后,相關研究[5-6,9]相繼報道了此病害,但病原為尖鐮孢菌(F.oxysporuSchl.)。龍合正等[8]認為貴州省畢節市威寧縣的黨參根腐病是由鐮刀菌、莖點霉菌、絲核菌、白絹菌等多種真菌和細菌單獨或復合侵染造成的。見表1。

表1 黨參常見病害種類及分布

2 種帶真菌

種子是多種病原物重要的越冬或越夏場所。病原物可以休眠體的方式混雜于種子之間,也可以休眠體附著于種子表面,還可以不同的形態潛伏于種子內。因此,種帶病原物是引起許多病害的初侵染來源,也是將病害從病區傳播到新區的主要傳播途徑之一。對黨參種帶病原物檢測的研究很少,僅有蘇寧寧等[18]于2012年報道了山西陵川和甘肅岷縣黨參種子帶菌情況。研究發現,未經處理的黨參種子外表面攜帶的真菌種類較種子內部多,主要為鐮刀菌、鏈格孢菌、青霉、根霉、腐霉、毛霉等,而種子內部所帶的真菌主要為鐮孢菌屬和曲霉屬。有研究報道,鐮刀菌屬的尖鐮孢菌正是引起黨參根腐病的主要菌群。薛雯心等[19]經研究發現,用2%NaClO溶液處理20m in,可明顯降低黨參種子的帶菌率。

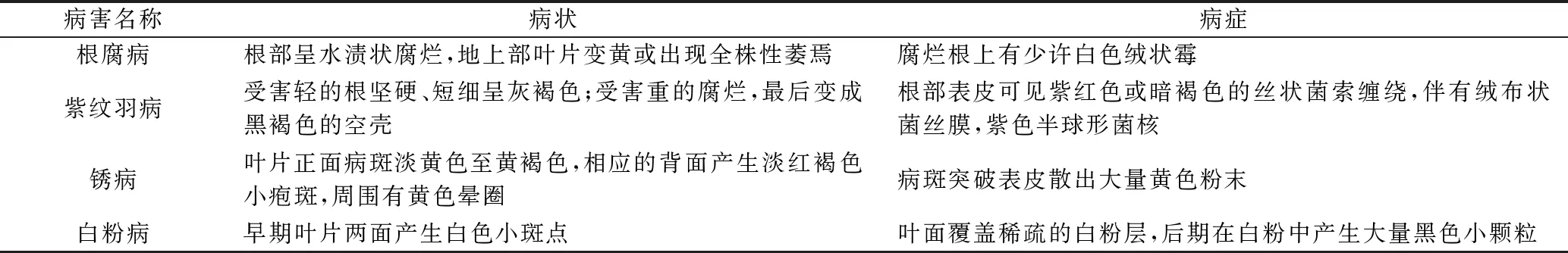

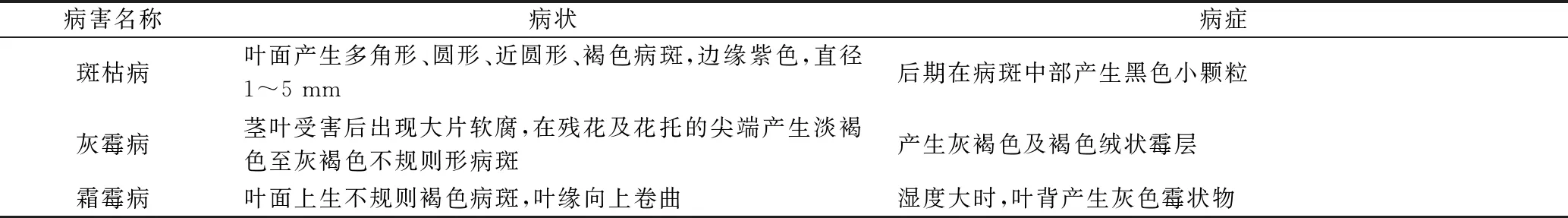

3 病害癥狀

癥狀是描述病害、命名病害和識別病害的主要依據,為了較準確地識別病害,現將黨參常見病害的田間癥狀進行總結歸納,見表2。

表2 黨參常見病害癥狀

續表2 黨參常見病害癥狀

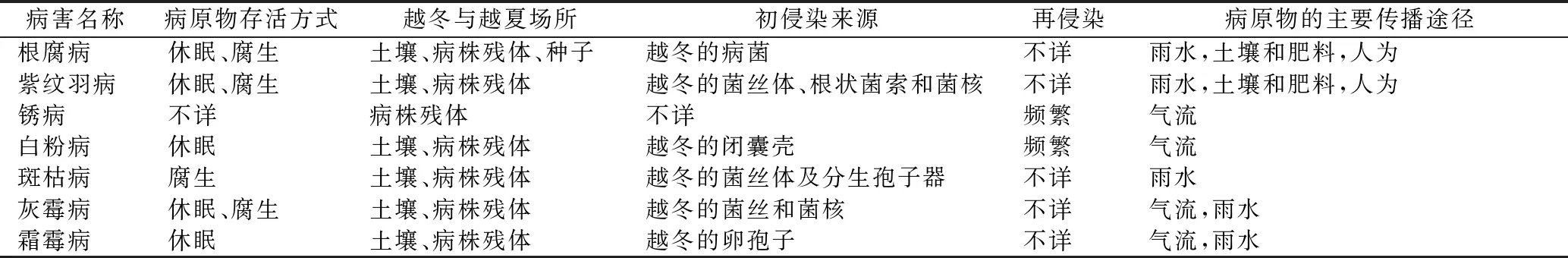

4 侵染循環

研究病害循環是病害防治中的一個重要問題,因為植物病害的防治措施主要是根據病害循環的特征擬定的。為了制定合理有效的防治措施,現對黨參常見病害的侵染循環特征進行總結歸納。見表3。

表3 黨參常見病害侵染循環特征

5 病害流行與發病條件

環境條件會對植物病害的流行產生很大影響。當氣象、土壤和耕作栽培條件有利于病原物的侵染、繁殖、傳播和越冬,而不利于寄主的抗病性時,會造成植物病害流行。高溫多雨的季節,黨參根腐病[5-9]在田間積水、藤蔓繁茂、濕度大的連作地塊發病重,蔓延快;黨參紫紋羽病[9-11]在土壤偏酸性(pH=4.7~6.5)、淺薄、保水保肥力差的地塊易發生;黨參白粉病[5,14]在植株密集、葉片交織、通風不良處發病嚴重;黨參斑枯病[15]在氣溫偏低及持續陰雨結露條件下發生嚴重;黨參灰霉病[16]在低溫、多雨、植株密集處發病較重;黨參銹病[12-13]、霜霉病[17]在多雨、高濕條件下易發病。

6 病害防治

6.1 農業防治措施

6.1.1 種植密度和施肥量 研究表明,移栽栽培密度為75萬株/hm2時,適當增施化肥可降低黨參根發病率,施用量為360 kg/hm2(N∶P2O5= 1∶1)時黨參根病害率最低,為1.48%[20]。

6.1.2 輪作 有研究表明黨參忌連作,前茬作物以玉米、馬鈴薯、玄參、大黃為好,且必須隔2~3年,可有效降低黨參銹病的發病率[13]。也有研究報道前茬作物以禾本科且間隔4年以上可有效降低黨參根腐病、紫紋羽病發病率[10-11,21]。龍合正等[8]報道黨參與玉米、豆類間隔2年以上的輪作即可減少根腐病病原。其他輪作作物還包括薯類和油菜[22]。

6.1.3 改良土壤與清潔田園 由于黨參紫紋羽病病菌好偏酸性土壤,在黨參移栽前撒施100 kg/667 m2的生石灰可減輕該病害的發生與蔓延[10]。黨參育苗或移栽前結合翻耕整地清除地塊表面或周圍的雜草和枯枝敗葉;在黨參生長期,發現病株立即拔除并銷毀;黨參收獲后徹底清除田間植株殘體,集中燒毀[11]。

6.1.4 無病優良種子種苗培育 生產上使用無病優良的種子種苗可有效地防止病害傳播和減少初侵染接種體數量。有研究報道,采用吊蔓栽培方式結合22.2株/m2的密度可繁殖高產優質的黨參種子[23]。經蔡子平等[24]研究證實,在甘肅渭源地區采用0.012 kg/m2播種量結合覆膜穴栽模式可培育綜合指標優異的黨參種苗。還可利用組織培養技術培育黨參無菌苗[25-26]。

6.1.5 搭架綁蔓 及時搭架綁蔓,不僅利于田間通風透光,降低田間濕度,還可促進黨參植株生長健壯,從而減輕黨參銹病、斑枯病和灰霉病的發生[12,15-16]。

6.2 抗病品種選育與品種抗病性

目前已認定的黨參新品種中,對黨參根腐病的抗性由大到小排列為渭黨3號(DSN2004-06,輻射誘變育種)>渭黨2號(98-01,系統選育)>渭黨1號(92-02,系統選育)[27-29]。有研究者認為潞黨參對銹病的抗性較好[9]。

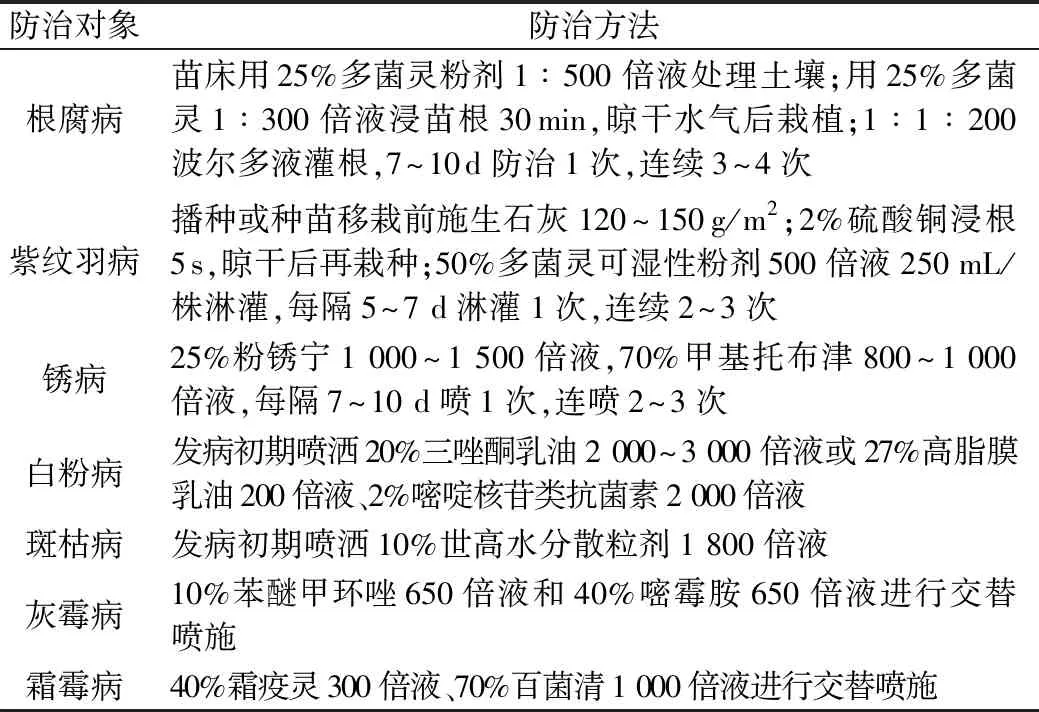

6.3 化學防治措施

目前生產上黨參病害的防治還主要依賴于化學藥劑,主要用藥方式有種子種苗處理、土壤消毒、生長期植株噴藥和灌根。表4總結歸納了黨參病害的化學防治方法。

表4 黨參常見病害化學防治方法

7 問題與展望

黨參作為傳統大宗中藥材之一,長期以來對其研究主要集中在化學成分及藥理作用方面,而病害方面的研究較少且薄弱,在黨參生產實踐中有大量問題亟待解決。黨參病害的研究主要存在以下問題:①缺乏全國性的常見病害種類調查,包括同一產地不同品種及不同產地同一品種的病害種類調查。目前僅對甘肅南部的黨參、重慶東部的川黨參和貴州西北部的素花黨參[4]進行了病害種類調查,結果發現重慶東部和貴州西北部黨參產區的主要病害為銹病和根腐病[6,14],而甘肅南部黨參產區的主要病害為白粉病和根腐病[5]。②病原鑒定時缺少分子生物學和其他先進鑒定手段的支持。黨參常見病害的報道中,只有黨參殼針孢[15]結合了形態學和分子生物學進行鑒定。有關黨參紫紋羽病和黨參霜霉病的報道中,研究者對病原真菌只進行了語言描述,缺少真菌菌落和形態圖片。③抗病品種的選育與推廣利用研究缺乏。僅有甘肅省通過常規育種和誘變育種獲得了3個抗根腐病的黨參新品種,且僅在甘肅推廣應用[27]。有報道稱山西潞黨參比川黨參抗銹病強[9],但未見試驗數據支撐。④對黨參常見病害的防治尚未開展系統的研究,目前僅有農業防治和化學防治的研究報道,而相應的生態防治、利用抗病品種、生物防治等的研究工作近乎空白。

鑒于此,應加強對黨參病害的系統研究。①深入地開展全國范圍內的黨參常見病害普查,摸清每種病害在不同品種、不同產區的分布危害情況;②傳統形態鑒定結合分子生物學等先進技術手段對病原加以準確鑒定,開展病原物的生物學特性,越夏、越冬場所以及轉主寄主等方面的系統研究;③收集不同品種、不同產區根腐病病株,比較各種病原菌的生物學特性和致病力差異;④借鑒其他藥用植物如紫蘇[30]、桔梗[31]、三七[32]等的優良品種選育技術,加快黨參優良抗病品種選育;⑤積極對發病規律和防治措施進行系統研究,力爭通過各種措施的綜合應用將病害的危害水平保持在經濟閾值水平之下。針對不同生態區域的病害發生特點,提出切實可行的綜合治理策略。