東歐地區“一帶一路”沿線國家繼續醫學教育研究

梁彩君,李 麗,彭立生

(1.廣州中醫藥大學 第四臨床醫學院,廣東 深圳 518033;2.深圳市中醫院,廣東 深圳 518033)

繼續教育的概念自1786年提出以來,直到上個世紀才逐漸延伸到醫學領域,世界各國開始越來越注重繼續醫學教育的發展[1]。繼續醫學教育(Continuing Medical Education,CME)是醫護人員職業生涯中獲取新知識、新技能的一個持續過程,本科教育和研究生教育不能滿足醫生不斷學習更新的要求,因此繼續教育是必要的[2]。隨著中國與“一帶一路”沿線國家的貿易往來不斷擴大,投資合作持續深化,沿線各國醫療衛生的合作與交流也日益緊密。為了加強各國CME資源的合作共享,需要我國對沿線國家的CME體系有更加深入的研究與認識。東歐地區是亞、歐、非三大洲連接地帶,特殊的地理位置決定了這些國家在“一帶一路”建設中扮演重要的角色。本文通過對東歐地區21個“一帶一路”沿線國家CME制度和模式的研究,歸納總結沿線國家CME的發展概況,有利于發現各國繼續醫學教育所面臨的問題,為未來探討國際間CME合作與共享的更優模式打下良好基礎。

1 東歐地區21個沿線國家CME的發展概況

本論文所涉及的東歐地區“一帶一路”沿線國家,是2018年5月國家“一帶一路”官方網站——中國“一帶一路”網(https://www.yidaiyilu.gov.cn)上“各國概況”欄目所列出的東歐地區21個“一帶一路”國家,包括奧地利、俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、摩爾多瓦、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、黑山、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、保加利亞和馬其頓。

1.1 奧地利、俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯

奧地利是一個民主共和國,由九個州組成其聯邦政府。九個州通過把任務下放給地方當局進行醫療衛生機構和基礎設施的建設,負責公共衛生服務、非學術保健專業培訓等任務,各州政府還負責監督區域醫生室和健康保險基金。奧地利醫師事務所作為自治的公共機構,負責醫師人力資源質量的保證和CME的培訓[3]。奧地利所有醫師必須在3年內獲得至少150個CME學分才能重新獲得醫師資格證明[4]。在俄羅斯,醫師完成了醫學研究生教育后,同樣必須參加CME,并且每5年要參加一次至少1個月CME的提高課程,才能維持醫師資格。同時,這些提高課程也與醫師分級有關,俄羅斯醫師分為三級,最高級別為第三級。醫師通過在相應醫學學科分支下實踐、定期參加CME項目3年可從第一級升到第二級,而從第一級升到第三級需要7年時間[5]。在烏克蘭和白俄羅斯,通過衛生部向大學授予認證資格,才能允許大學提供醫學教育、CME和資格認證活動。烏克蘭的CME體系自2014年以來發展迅速,并且國家鼓勵國際交流項目[6]。

1.2 摩爾多瓦、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞

在摩爾多瓦,所有與醫療健康職業相關的人員包括醫師、藥劑師、護士,每5年進行強制性的資格再認證。資格認證過程由衛生部門指定的委員會執行,根據他們的CME培訓情況和積累的臨床經驗進行評級(從無級別到第一級、第二級和最高級)。對于醫師而言,他們必須 5年內累積至少325個CME學分才可以通過資格認證[7]。立陶宛和拉脫維亞的CME也具有強制性質,但其對象僅針對所有醫師而言。立陶宛醫師獲得資格再認證的前提是5年內獲得CME學分不少于120,拉脫維亞是五年內至少獲得250個CME學分。愛沙尼亞的CME則是自愿性質的,對于醫師資格認證不是必要條件[4]。

1.3 波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利

波蘭的CME目標人群是所有醫師和牙醫,他們必須5年內獲得至少200個CME學分才可以通過資格認證。捷克的CME只對醫師有這個要求,醫師必須5年內獲得至少120個CME學分。斯洛伐克的CME為自愿性質,對于醫師、牙醫、護士、助產士、醫學助理均有相關的CME項目。而匈牙利的CME對醫師、牙醫、藥劑師和臨床心理師都有強制要求[4],CME項目授權于醫科大學和匈牙利專業職業訓練委員會執行認證[6]。

1.4 斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、黑山

位于中歐南部的斯洛文尼亞共和國,雖人口數量不多,但醫療衛生水平已較發達,CME對于所有醫師和牙醫都有強制性要求,醫師和牙醫7年內必須修滿75個CME學分才可以繼續行醫[4]。克羅地亞的醫療行業劃分為8個類別,分別是醫師、牙醫、藥劑師、護士、助產士、物理治療師、醫療生物化學家和其他健康護理師。克羅地亞醫療衛生部負責考核這8個類別的醫療從業人員的醫師執照,滿足CME學分要求的可以通過執照的再認證,不滿足CME要求的則有相應的處罰[8]。在波黑,CME尚未有健全的機制[9]。黑山共和國在2013年3月決定采取加強CME等措施來優化醫療健康服務和提高醫師數量和質量[10]。

1.5 塞爾維亞、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、保加利亞和馬其頓

塞爾維亞的CME機制與管理尚不夠完善,CME課程仍較罕見,其衛生醫療部門在2007年通過立法規定所有醫師必須參加CME,并且醫師執照每七年要重新認證,CME學分是再認證的重要考量之一[11]。阿爾巴尼亞的醫療衛生人力資源較稀缺,沒有專門的醫療認證委員會系統,也無CME的相關規定[12],而羅馬尼亞和保加利亞則要求所有醫師必須參加CME并獲得相應學分才可通過[4]。

2 東歐地區“一帶一路”沿線國家CME發展水平歸納分析

2.1 各國CME體系的不同點

比較東歐地區18個已開展CME的國家,其差異主要有以下3個方面:①CME的認證委員會不同。大部分國家是通過該國相關的衛生部門或醫師事務所執行,少部分國家還通過醫科類大學執行,如匈牙利。②CME的目標人群不同。大部分國家如奧地利、保加利亞、捷克共和國,CME只針對醫師有要求,少部分國家如波蘭和斯洛文尼亞的CME對象是醫師和牙醫,匈牙利除了醫師、牙醫以外,對藥劑師、臨床心理師都要求參加CME,而克羅地亞則對所有醫護人員有CME的要求。③評估方式和標準不同。在開展了CME的18個東歐國家中,評估方式主要為學分評估和學時評估,每個國家需要達到的學分或學時要求不盡相同。如奧地利、保加利亞都是要求3年達到150個CME學分,而斯洛文尼亞要求7年達到75個CME學分,羅馬尼亞則是5年必須達到200個CME學分。

2.2 各國CME發展的影響因素

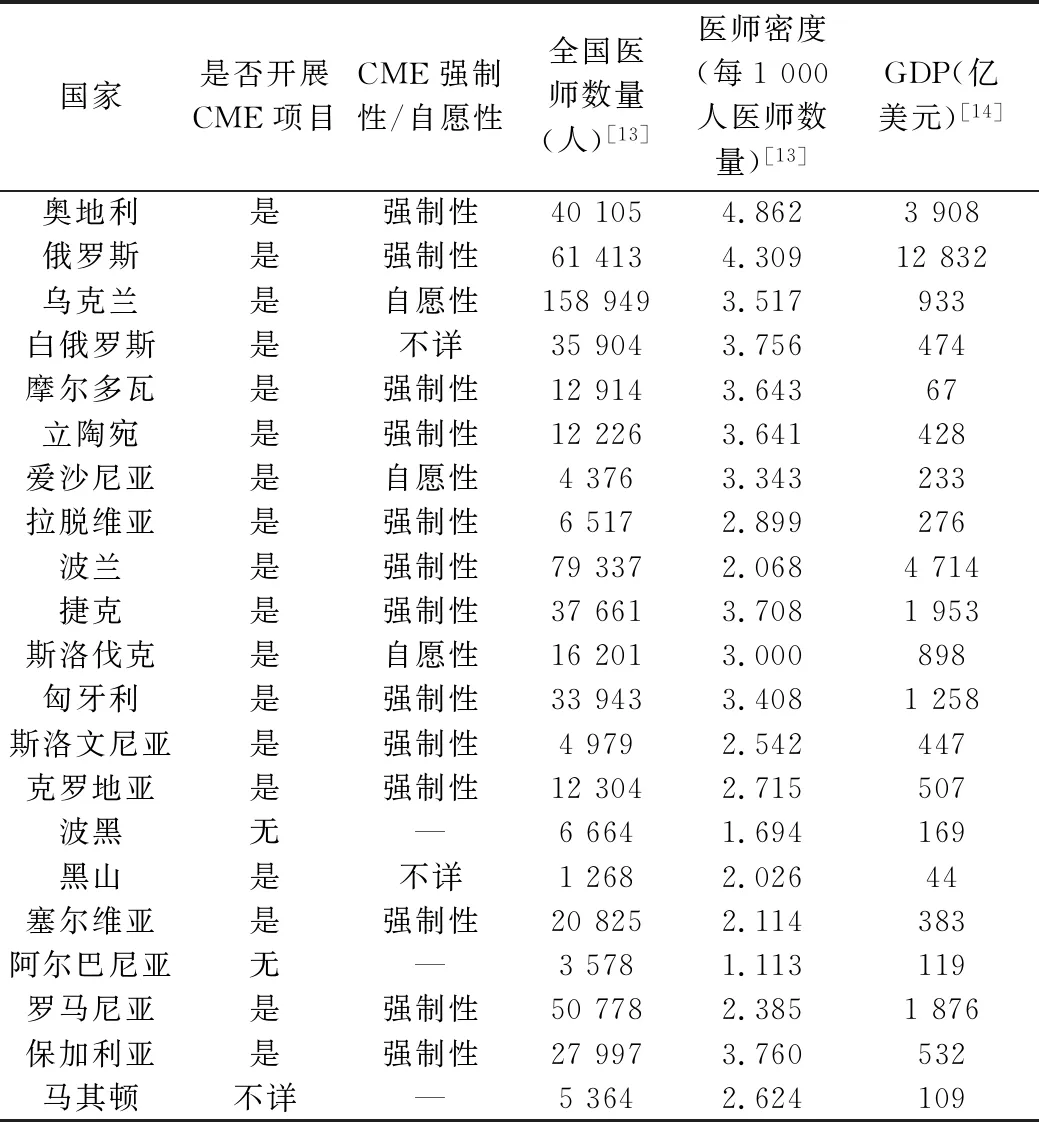

表1 東歐21個“一帶一路”沿線國家CME與醫師數量概況(2010年)

資料來源:1.Global Health Workforce Alliance and World Health Organization. A Universal Truth: No Health Without a Workforce-Third Global Forum on Human Resources for Health Report: Annex 4.

THE WORLD BANK Data Catalog-GDP ranking.

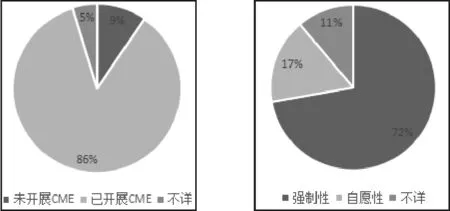

圖1 東歐地區“一帶一路”沿線國家CME開展情況圖2 已開展CME國家的CME性質

基于上表和扇形圖顯示,東歐地區21個“一帶一路”沿線國家中已開展CME的國家18個,比例達86%,未開展CME的國家2個,占9% 。由此可見,東歐地區“一帶一路”沿線國家的CME普及程度較高。在開展了CME的18個國家中,對于CME有強制性要求的比例為72%,超過半數的東歐地區“一帶一路”沿線國家會從法律層面來保證CME的實施。然而部分國家的CME雖然有法律強制要求,但是對于不遵守規定的詳細處罰沒有明文規定,缺乏有效的保障手段[6]。醫師密度(每千位公民對應的醫師數量)是衡量一個國家衛生人力資源的重要指標之一。根據世界衛生組織官方網站數據顯示,世界上有57個國家面臨著衛生人力資源短缺的局面[15],這57個國家的醫師密度遠低于1,而東歐地區“一帶一路”沿線國家醫師密度均大于1。醫師密度在1~2之間的是波黑和阿爾巴尼亞國家,這兩個國家均未有開展CME,而開展了CME的18個國家醫師密度均大于2,其中有11個國家醫師密度大于3。由此可以初步推斷CME對于醫師密度的提高有一定聯系。此外,國家的經濟發展水平也成為了衛生人力資源發展的重要因素。經濟發展水平高的國家例如奧地利和俄羅斯,國內生產總值分別達3 908、12 832億美元,遠高于其他東歐“一帶一路”沿線國家,奧地利和俄羅斯的每千人醫師數量(醫師密度)分別為4.862和4.309,也是東歐“一帶一路”沿線國家中醫師密度最高的兩個國家。這兩個國家的CME也發展得較為成熟,分級機制、考核機制、法律機制也更加完善。由此可見,CME和衛生人力資源的建設緊密相關,而各國CME的發展水平也受到其經濟發展水平的制約。

3 東歐地區“一帶一路”沿線國家CME發展問題探討

3.1 CME阻礙跨國交流

雖然各國CME的授課方式差異不大,包括傳統授課、學術會議、研討會、學者訪問等,部分國家還有新興的線上學習方式,通過網絡在線學習相關課程或參加相關學術會議或研討會等[16],但由于各國CME的制度、語言和文化差異,各國的CME體系也是相對獨立和分散,較少國家有完善的跨國CME交流和資源共享,也缺乏國際間認證的統一標準和評估。雖然各國鼓勵國際交流項目,但是跨國交流不管在經濟、時間還是人力等方面都必須有更多的投入。即使當下流行的線上學習方式將大大縮短CME學習的成本,但是目前并不是所有國家都開展了線上學習項目,這也是阻礙CME國際交流的重要原因。也有研究[17]認為,影響CME全球伙伴關系形成的主要原因是國際間的信任度和驅動力。

3.2 CME評估機制不夠完備

CME評估方式主要是學分或學時評估,盡管花費了大量的資源來提高醫師的知識和技能,CME在實踐中的有效性受到質疑。有學者認為[18-19],按照目前學分或學時的評估方式,CME并不是專注于改善臨床表現和病人健康,不是對臨床能力和技能的評估,而是根據培訓時間來衡量獲得的知識。因此,如何完善CME,使其能更加直接體現醫護人員臨床能力是當下要解決的重要問題。

4 結語

綜上所述,東歐地區“一帶一路”沿線國家繼續醫學教育總體普及度較高,東歐地區21個沿線國家中有18個國家已開展繼續醫學教育,比例達86%。沿線國家繼續醫學教育發展水平差異主要體現在模式和機構發展不平衡,部分國家剛納入繼續醫學教育體系不久,尚且處于探索階段。沿線國家繼續醫學教育開展的模式和要求各異,區域內缺乏統一的標準,對國際間繼續醫學教育的交流與合作產生一定阻礙。每個國家的CME法律規定各有異同,各國應加強繼續醫學教育的交流與學習,有助于取長補短,更加完善繼續醫學教育機制。同時,沿線國家繼續醫學教育的學分與學時評估機制受到爭議,有待更加優化以提高臨床能力。此外,進一步探討國際間的繼續醫學教育合作模式在全球資源合作共享的發展趨勢下顯得尤為重要。