南平市光澤縣以“五大工程”黨建帶動農村脫貧調研

摘 要:隨著社會經濟的發展,在政府和農戶的共同努力下,農村貧困狀況得以逐步緩解,但因自然因素、疾病和個人思想、能力等因素,農村貧困人數任常年居高不下。光澤縣委通過黨建固本強基、素質提升、骨干帶動、富民強村、制度保障等五項基本舉措帶動農村脫貧取得有效實績。

關鍵詞:黨建扶貧、基層黨建、農村經濟

南平地處福建省北部,境內農、林資源豐富,是農業大市,同時也是福建重點林區。由于地處山區,經濟基礎較為薄弱,全省23個省級扶貧開發工作重點縣中,南平占5個,其中就包括調研對象光澤縣。光澤縣有27個貧困村,建檔立卡貧困戶2 349戶5 615人,其中國定貧困線以下人口1 813戶4 333人,省定貧困線以下人口536戶1 282人。為保證農村貧困人口逐步實現脫貧,貧困村、貧困縣摘除“貧困”帽子,光澤縣高度重視扶貧開發工作,組織實施了大量扶貧項目。2016年以來,光澤縣委圍繞精準扶貧工作,創新實施黨建脫貧“五大工程”,把黨的政治優勢和組織優勢轉化為脫貧攻堅的強大動力,實現了基層黨建和脫貧攻堅兩手抓、雙推進。

一、農村貧困現狀

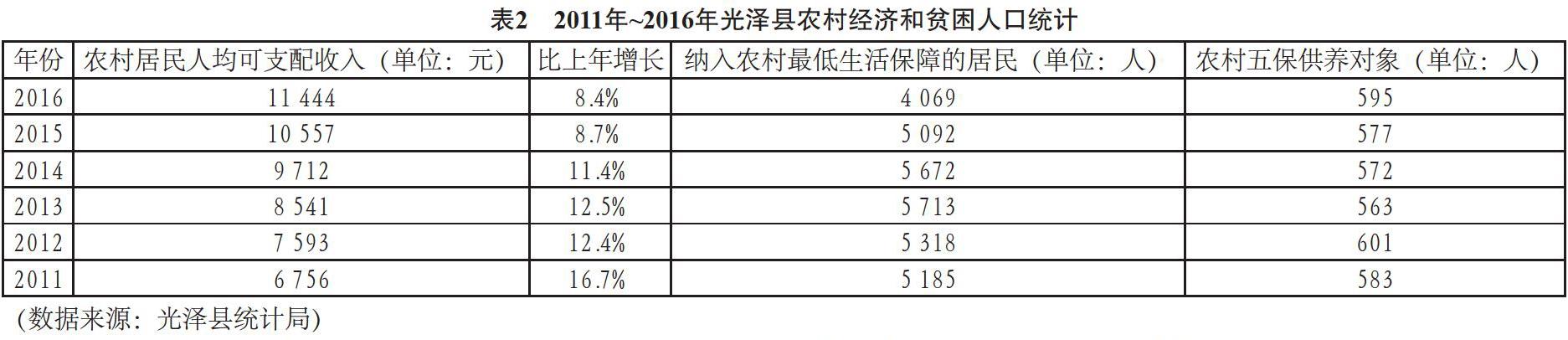

光澤縣位于福建省西北部,閩江富屯溪上游,武夷山脈北段,介于北緯27°18′~27°59′,東經117°00′~117°40′之間,與閩贛兩省的武夷山、邵武、建陽、黎川、資溪、貴溪、鉛山七縣市交界。隨著社會經濟的發展,在政府和農戶的共同努力下,自改革開放以來,光澤縣農村貧困人口逐年減少,農村貧困狀況得以逐步緩解。光澤縣2011年~2016年國民經濟和社會發展統計公報的數據顯示,2011年~2016年,光澤縣的農民人均可支配收入從6 756元增長到11 444元,遠高于2016年的國定貧困標準的2 952元和省定貧困標準的3 550元。雖然光澤縣農村經濟發展水平總體趨勢向上,但是統計中納入農村最低生活保障的居民人數常年居高不下。可見仍然存在著不少由于各種原因導致的貧困人群,其生活的水平和收入遠低于全縣的平均水平,尤其是近年來五保供養對象有增長趨勢,因此,扶貧工作形式十分嚴峻。

二、農村致貧因素分析

光澤縣農村的致貧因素是多方面的,既有客觀制約因素,又有主觀制約因素,是社會、經濟、文化、歷史和自然地理等因素綜合發生作用造成的。

(一)自然因素致貧

不利的地理位置和環境條件是引發貧困的主要原因。偏遠的地理位置由于不具有區位優勢,嚴重影響區域的經濟發展。由于部分農村地區地理位置偏遠,交通不便,且交通運輸費用高,這就造成了生產成本的上升,制約區域經濟發展。

(二)因病致貧

農村地區由于沒有完善的醫療保障制度,生病是農村地區致貧的重要因素。調查數據分析,以止馬鎮為例,建檔立卡貧困戶共321戶,其中因病致貧194戶,占60.4%。由于生病,嚴重影響廣大農民的身體健康,降低可用勞動力的質量,甚至有一些家庭原本經濟狀況良好,由于治療疾病的巨大花費及勞動能力的下降,出現因病返貧的現象。目前情況下,農民依靠自身能力走出因病致貧、因病返貧的惡性循環難度非常大。在農村地區,勞動力的數量對于家庭的收入影響巨大,家庭成員中因病造成的勞動力減少,就會使得原本貧困的家庭雪上加霜。

(三)個人思想、能力因素致貧

長期以來,在政府主導的反貧困政策下,中央和地方政府往往成為反貧困的主力軍和扶貧資金的主要投入者,這種“輸血式扶貧”方式給國家扶貧工作的深入開展帶來了很大的負面影響,許多貧困農戶的“等、靠、要”的思想較為嚴重,他們缺乏脫貧致富的主體意識、參與意識和主動意識。貧困農戶不應該是改善其貧困狀況的扶持措施的被動接受者,政府應該通過反貧困策略的實施,促使貧困農戶發揮自身的主體價值,激發內在潛能,恢復發展信心,并主動參與實踐。然而,在扶貧實踐中,還未能從根本上扭轉這種被動局面,貧困農戶更多的將思路建立在如何加強與政府之間的聯系上,而不是建立在自身對貧困問題的解決上。這造成貧困農戶的“貧困心理”,把貧困作為一種“福利”和“資源”,致使他們把生活的希望寄托在政府和社會的扶貧行動上,產生依賴心理,逐漸喪失自我脫貧、自我發展的能力。

三、當前扶貧工作難點分析

當前扶貧工作的難點,一是脫貧攻堅堡壘不牢。“小康不小康,關鍵看老鄉;農村富不富,關鍵看支部。”村基層黨組織在脫貧攻堅中承擔著重要責任,軟弱渙散是攻堅堡壘不牢的重要體現,貧困村中很大一部分是黨組織軟弱渙散村,基層組織運轉經費長期得不到保障,扶貧開發更是沒有思路和辦法。二是攻堅隊伍能力不足。各地普遍存在村黨組織書記“能者看不上、弱者干不了”的現象,村干部引領水平弱,黨員幫帶水平不強,后備干部青黃不接。三是脫貧攻堅力量薄弱。扶貧工作的重擔往往壓在村干部身上,縣鄉領導干部的“主力軍”作用和群團組織的“生力軍”作用沒能得到很好的發揮。四是脫貧攻堅內力匱乏。當前脫貧攻堅工作中,大部分地區出臺了很多政府扶持政策,如項目準入、財政扶持、金融支持、稅費減免等,使貧困村村容村貌發生巨大變化;但單純的“外力”支持,容易讓部分貧困群眾產生“等、靠、要”的思想,一些貧困戶本身缺乏脫貧致富的勇氣、勤勞實干的精神,扶貧狀況呈現出“外力有限,內力不足”的現象。五是脫貧攻堅責任不實。“一人難挑千斤擔,眾人能移萬座山。”扶貧開發是全黨全社會的共同責任,必須動員和凝聚全社會力量廣泛參與。扶貧的掛鉤單位干部和幫扶人往往因為機制的不健全導致扶貧工作任務不明確,責任無法落實。

四、通過“五大工程”黨建帶動扶貧成效及做法

針對扶貧開發中黨建方面存在的重點難點,去年以來,光澤縣緊扣精準扶貧工作大局,實施了“五大工程”,黨建帶動扶貧,以固本強基、素質提升、骨干帶動、富民強村、制度保障五方面等18項工作應對扶貧工作中的重點和難點,實現黨建工作與脫貧攻堅深度融合、同頻共振。

針對脫貧攻堅堡壘不牢的問題,實施“固本強基”工程。加強基層黨組織建設,讓黨組織在脫貧攻堅中的堡壘作用發揮更有力,在擴面、提質、增效上做文章,讓黨組織在脫貧攻堅中的堡壘作用發揮更有利。一是擴大組織覆蓋。根據建設重點和產業發展實際,因需建立黨組織,村黨支部升格為黨總支,在易地搬遷集中安置點建立臨時黨支部,在項目建設管理、矛盾糾紛調處等工作中發揮引領作用,確保了工作順利推進。二是鞏固核心地位。黨組織建得強、村財收入有提升,在群眾中才有聲望。一方面,抓好軟弱渙散村黨組織的整頓轉化,針對每個村的實際,制定“一村一策”整頓方案。發展箬葉加工、生姜種植等特色產業,順利實現轉化升級。另一方面,加強村級組織運轉經費保障,研究出臺《光澤縣進一步健全完善村級組織運轉經費保障機制的實施意見》,加大了黨建經費補助、發展產業增收力度,確保村級組織運轉經費標準不低于10萬元。三是強化服務功能。推進村級活動場所改善工程,新建村級組織活動場所,建立集辦公議事、教育培訓、黨員活動、矛盾調處、便民服務于一體的黨群活動服務中心,切實打通了聯系和服務群眾“最后一公里”。

針對攻堅隊伍能力不足的問題,實施“素質提升”工程。分層分類對村干部、黨員、后備人才進行培養鍛煉,把基層黨員干部隊伍打造成一支高素質、可靠的、不走的扶貧工作隊。一是抓農村干部素質能力提升。通過對村(小區)黨組織書記進行專題培訓、參加省上扶貧開發專題培訓和異地掛職鍛煉等交流學習方式增強黨組織帶頭人政治素質和帶富脫貧能力。組織涉農部門名干部下鄉開展技術指導、舉辦技術培訓,幫助黨員干部創業致富。二是抓農村黨員教育管理。省、市、縣三級共安排黨費65萬元,專項用于基層黨員干部教育培訓,融入黨的惠農政策、脫貧攻堅等內容,有效分解成貼近實際、通俗易懂的微話題,全縣共舉辦160多場次的“主題微黨課”。三是抓后備力量儲備培養。把致富能人、鄉土人才、返鄉大學生納入村級后備干部隊伍管理,全縣共完成儲備村級后備干部308名。著眼2018年換屆后備人選培養,深入推進鄉聘村用“一村一名大學生后備干部”培養計劃,目前已有34名大學畢業生回鄉應聘并在村鍛煉。

針對脫貧攻堅力量薄弱的問題,實施“骨干帶動”工程。注重發揮領導干部、駐村干部、群體組織、各類人才等骨干隊伍參與,集聚脫貧攻堅力量。一是發揮領導干部“主力軍”作用。全縣27個貧困都有1名縣處級領導聯系,并至少有1個縣直單位幫扶;全縣490多名鄉科級以上干部參與貧困戶結對幫扶,為群眾解難題、辦實事,現實了幫扶工作全覆蓋。二是發揮駐村干部“攻堅隊”作用。選派下派村支書和省、市、縣三級選派駐村干部到貧困村、重點項目建設任務村任職,在一線帶頭謀發展、引項目、籌資金,筆者作為駐村蹲點干部在半年的時間里幫助村里爭取到了數萬元的項目資金,同時帶頭幫扶貧困戶,在脫貧攻堅戰中起到了非常積極的作用。三是發揮群團組織“生力軍”作用。用好群團組織力量,成立縣級青年精準扶貧志愿者服務隊、省市級巾幗創業示范基地、動員青年創業人能手及女能人投身扶貧事業,帶動幫扶。四是發揮各類人才“后援隊”作用。鼓勵光澤籍在外成功人士回鄉發展設施農業、鄉村旅游等項目,促進土地流轉和農民就業。選派科技特派員負責指導農戶實施毛竹林優化改造、肉兔養殖等扶貧項目,幫助培育科技示范戶。

針對脫貧攻堅內力匱乏問題,實施“富民強村”工程。堅持黨建引領,把組織優勢轉化為產業發展優勢,增強“造血”功能。一是組織引領發展。各鄉鎮著力培育“黨支書+產業”扶貧亮點,牽頭創辦專業合作社。止馬鎮雙坑村黨支部牽頭組建藥材合作社,領頭人以資入股,貧困戶和留守老人以田入股,平時投勞掙工資,年終結算掙了分紅利,有效帶動了脫貧增收。華僑鄉華橋村成立物業管理公司,承接鄉村保潔、綠化美化等項目,村集體年增收35萬元。二是黨員示范帶富。鼓勵黨員領辦創辦專業合作社,吸收貧困戶入社抱團發展。華僑鄉吳屯村打造農民創業園,黨員牽頭組建7家合作社,22名入社貧困戶人均增收3 200多元。崇仁鄉共情村黨員毛蘭對接福州光澤商會通過“訂單式”生產模式,積極帶領11戶貧困戶發展種植養殖業。三是紅色金融助推。聯合縣農村信用社、刺桐紅銀行,推出專門針對黨員的金融幫扶套餐,啟動“黨員幫扶基金”和“紅色創業”貸款項目,分別以貼息或低息的方式,支持黨員發展生產性項目,有效增強困難黨員和有創帶項目黨員的自身“造血”功能,提高黨員帶頭致富和帶領群眾致富的能力。

針對脫貧攻堅責任不實的問題,采取實施制度保障工程。強化黨建扶貧制度保障,力促精準扶貧縱深推進。一是黨組織結對共建制度。采取“N+1”城鄉黨組織結對方式,開展“六個一”(訪一遍困難群眾、理一個發展思路、抓一次技能培訓、送一批學習數據、上一堂主題黨課、辦一件實事好事)共建活動,議定幫扶措施,幫助集中辦理實施辦實事。二是黨員結對幫扶制度。組織縣、鄉單位在職黨員,通過“一對一”或“多對一”與掛鉤貧困戶結對幫扶,協調解決貧困戶生產生活、創業就業、就學就醫等方面的實際困難和問題,確保對貧困戶的幫扶全覆蓋、有實效。三是扶貧協調推進機制。以村為單位建立扶貧工作隊,掛村單位黨組織書記任隊長,每半個月召開一次碰頭會,掛點鄉鎮的縣領導每月組織召開一次鄉鎮扶貧推進會,研究造福搬遷、產業扶貧、黨員貸款等重要事項,確保脫貧攻堅工作有效有力推進。

五、黨建引領扶貧開發工作的思考和意義

圍繞“五大工程”抓黨建促脫貧,目標是在精準扶貧的基礎上做到“兩強化和兩緩解”。一是強化基層基礎。實施“五大工程”以來,注重把黨支部組建在扶貧產業鏈上、集中安置點上,新增農村非公企業黨支部8家,成立全縣首個村黨總支,切實加強了黨對扶貧攻堅工作的領導。農村黨員干部隊伍完善建設,通過異地掛職,培訓教育、扶貧一線鍛煉,提升黨員干部綜合素質和引領脫貧工作能力。二是強化幫扶力量。在以縣鄉科級以上領導干部、村干部為幫扶責任人的基礎上,發動一般黨員干部、群團組織人員參與結對幫扶,并對接省掛鉤幫扶單位在職黨員開展聯戶幫扶,匯集多股力量,形成多名干部幫一戶、眾人是拆火焰高的幫扶態勢。三是緩解就業脫貧難題。從每個鄉鎮打造若干個黨員脫貧示范村入手,挖掘和培育“黨建+產業”扶貧亮點,全面鋪開、以點帶面。建立起黨員帶富示范基地,發揮好青年創業能手,巾幗能手帶創作用,提供扶貧就業崗位370余個,受益貧困人口316戶738人。四是緩解創業帶富難題。從縣管黨費中撥出一部分經費,注入困難黨員幫扶基金,并更名為“困難黨員和黨員帶創幫扶基金”,將具備帶創能力的黨員一并納入幫扶對象,進一步夸大了基金的受益面和影響力。同時對黨員信用戶發放“紅色創業”貸款,貸款月利率5‰,授信金額最高可達30萬元,目前已辦理貸款155萬元,切實加大了對黨員創業的幫扶力度。

總體來看,“五大工程”實施以來,全縣黨員干部參加扶貧的熱情更高,工作氛圍更濃,貧困對象脫貧步伐更快,支部堡壘、黨員先鋒作用得到充分體現。在“五大工程”的引領下,2016年全縣已脫貧2 896人,超出任務數326人。

作者簡介:陳世超(1991—),男,漢族,福建南平人,本科,工程師,研究方向:黨建扶貧、基層黨建黨建攻堅促脫貧,“五大工程”謀發展