良渚:古城圣地閃耀五千年文明之光

倪允

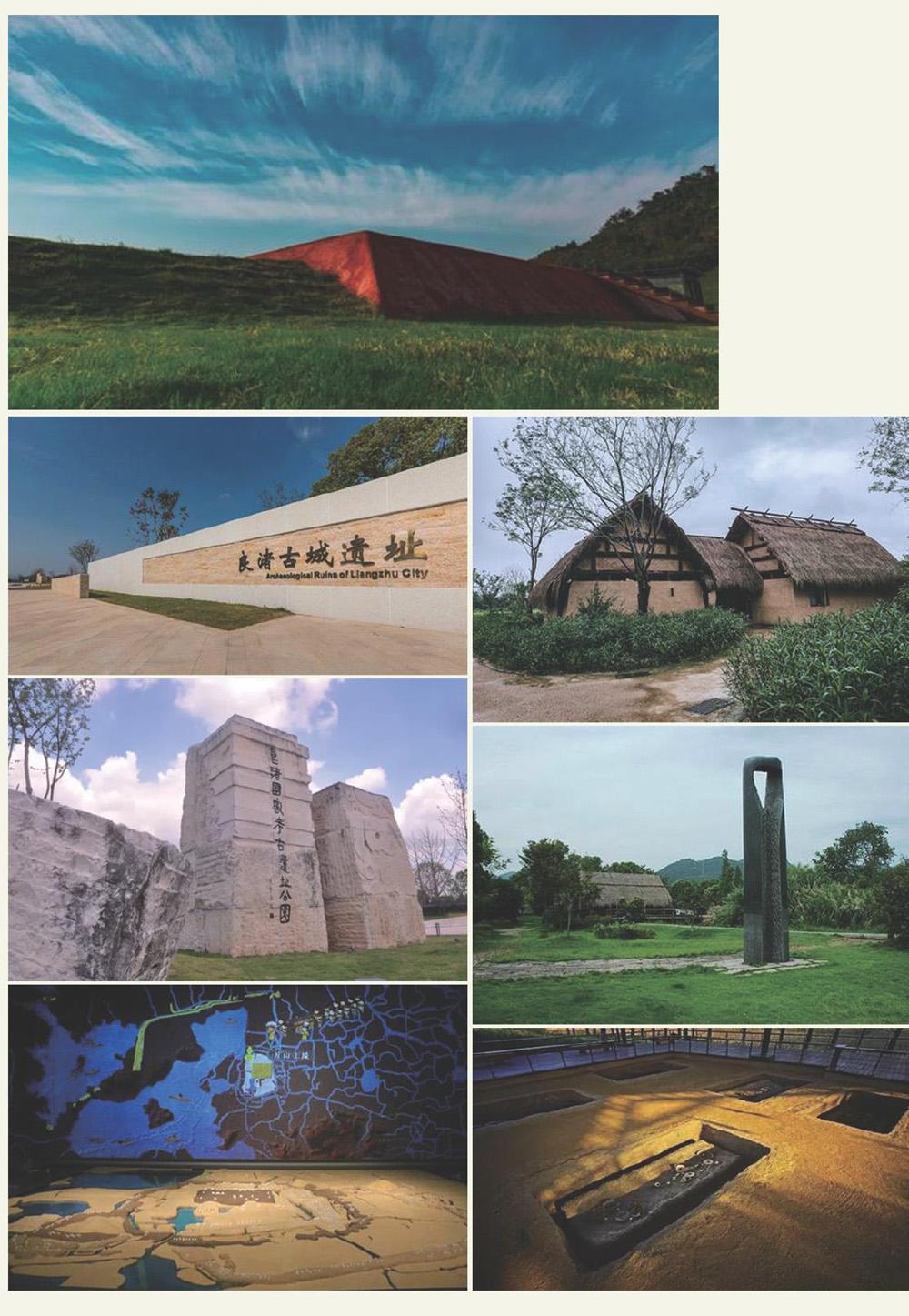

今年7月6日,良渚古城遺址成功列入世界遺產名錄,正式成為我國第55處世界遺產。良渚古城位于浙江省杭州市余杭區瓶窯鎮,被譽為“實證中華五千年文明史的圣地”。隨著良渚成功申遺,在“迷你盆地”中沉睡著的良渚古國重放華彩,其恢宏的建筑規模、精美的玉器制品、統一的宗教信仰……再次展現在世人面前,中華五千年文明也由此被不斷揭示。

如今,雄偉的宮殿早已灰飛煙滅,但通過遺存的古跡和人們的探尋,我們得以再一次與良渚文明相遇,感受它曾經的輝煌。從考古人員的手繪到專家學者的記錄,這個“史前王國”的盛景仿佛歷歷在目。良渚古城遺址公園更是在保護遺址本體的前提下,通過現代科技手段展示著良渚文化的內涵與價值,讓古老的中華文明更好地走近普羅大眾。

我國是世界上最早發現、栽培、利用茶葉的國家,有著悠久的制茶與飲茶歷史。自發現野生茶樹起,人們從生煮羹飲到餅茶、散茶,從手工烹茶到機械化制茶,期間經歷了復雜的變革。茶已經融入很多中國人的日常生活,澆灌了中國人的脾胃,陶冶了中國人的性情。而制茶歷史的演變更是體現出中國人的勤勞與智慧,對“造物之無盡藏也”的合理利用也滲透著中國人自古以來樸素的生活哲學。制茶的相關文化,就是了解中國傳統之道的一扇窗戶。

手藝傳承

最開始的茶,其實是未經任何加工的茶葉。真正意義上的制茶工藝萌芽于三國時期,人們開始試著將茶葉曬干或烘干制作成茶餅。但這種簡單加工的茶餅帶有明顯的青草味,于是人們又開始思考如何改進技藝。經過反復實踐,蒸青制茶法出現了一一將茶的鮮葉蒸后搗碎,制餅穿孔,貫串烘干。唐朝茶學家陸羽在《茶經·三之造》中記述:“晴,采之,蒸之,搗之,拍之,焙之,穿之,封之,茶之干矣。”這便是蒸茶工藝。

然而,采用蒸青制茶法做出來的茶依然存在茶香不夠濃郁的缺點,這促使了蒸青散茶法的出現。為了改善苦味難除、香味不正的缺點,宋朝人逐漸采用蒸后不揉不壓,直接烘干的做法,將蒸青團茶改為蒸青散茶。到了明代,炒青制法日趨完善,人們通過高溫殺青、揉捻、復炒、烘焙至干的方法來制茶。這種利用干熱發揮茶葉香氣的炒青技術,與現代炒青技藝十分相似。制茶工藝發展到明朝,人們已經可以喝到紅、黃、綠、黑、白、青六大茶類,為后世制茶工藝的發展奠定了堅實的基礎。

匠心細節

采茶、制茶對季節的要求極高,一般清明始、谷雨盛、立夏終這三個時間才能制茶。制茶從來就不是簡單的手藝活,特別是高溫殺青這道工序。高溫殺青是炒茶的第一個步驟,制茶人的兩只手要在鍋底不停地起、抖落、翻炒茶葉。這時鍋里的溫度高達300度,雙手在鍋里熱烤,難免會燙傷,尤其是退溫的時候,鍋里會散發出大量的水蒸氣,這時制茶人的手往往已麻木得失去知覺。因此,剛學制茶的人常常要提一桶冷水放在炒鍋旁,手被燙傷后就立即漫到冷水里。

“炒茶不僅是體力活,更是技術活。”碧螺春制茶人施躍文說,雖然自己已經炒了幾十年的茶,但從不敢怠慢,因為每道工序都要把握好火候、溫度和力度,功夫不到家,就做不出好茶。

做茶除了需要過硬的手藝,還需要不急躁的心態。陳孝文出生在一個制茶世家,成為武夷巖茶非遺傳承人那年,他才24歲。陳孝文從小出入制茶的做青間,到真正學習做茶,他僅用3個小時就學會了。可以說,除了常年的耳濡目染,陳孝文也很有天分。而正是這樣一位有天分的年輕非遺大師,一學就會的興奮勁并沒有保持多久,他第一次獨立做青就失敗了。 茶做多了,陳孝文才發現做茶永遠是由輕到重,好茶要靠手藝人的虔誠,要慢慢來,千萬不能因為一時的成功就沾沾自喜。

在鐵觀音的發源地福建安溪,傳統鐵觀音重發酵的制作方法由于口味重已經被眾多制茶者放棄,取而代之的則是用新工藝做出的輕發酵、湯色淡雅的清香型鐵觀音。但鐵觀音非遺傳承人劉淵輝仍沿襲傳統,用重發酵工藝制茶。從種茶、采茶到搖青、炒青、焙火、包揉,他都細致認真地做。劉淵輝8歲學茶,茶就是他的命,即使再多的人勸他放棄傳統手法改茶,他依然堅持:“所有人改茶,我不改,這是改我的命。”

五千多年前,勤勞的人們日出而作,日落而息,造就了燦爛的良渚文化。時光荏苒,滄海桑田,光陰對于良渚這塊沃土似乎格外優待,五千多年的時序更替并沒有抹去它的痕跡,如今,考古發現使我們有機會一窺良渚文明的真實過往。歷史因良渚而改寫,世界因良渚而震驚。

令世界震驚的良渚王國

世界因良渚而震驚,震驚于良渚的城市規劃。現存的良渚古城遺址城址區由宮殿區、內城與外城組成,在空間形制上展現出向心式三重結構,這是中國古代城市規劃中進行社會等級秩序建設、凸顯權力中心象征意義的典型手法。良渚古城在建筑工程的規模、設計與建造技術等方面展現出世界同期罕見的科學水平,突顯出五千多年前中華文明乃至東亞地區史前稻作文明發展的極高成就,是人類文明發展史上早期城市文明的杰出范例。

世界因良渚而震驚,震驚于良渚的建設。良渚古城的外圍水利系統由谷口高壩、平原低壩和山前長堤的十一條人工壩體和天然山體、溢洪道構成。初步估算,整個水利系統形成面積約十三平方千米的水庫,庫容量超過四千六百萬立方米,是中國迄今發現最早的大型水利工程遺址,也是目前已發現的世界上最早的堤壩系統之一。

世界因良渚而震驚,震驚于良渚的工藝。良渚古城內河網密布,為保障河道運輸的安全與順暢,河岸邊緣都用木樁、竹編、木板等進行了加固。而河岸邊發現的黑石英石片、玉料、漆木器的坯件等,無一不說明這里曾是玉石加工、漆木器與骨角牙器的手工業作坊。出土的良渚遺物制作精良、紋飾精美,不但表明五千多年前的良渚已經擁有技術含量極高的作業水平,也反映了良渚社會對城市功能的合理布局以及對高端手工業的組織管理。

良渚古城遺址公園探園

7月7日,良渚古城遺址公園正式開園,這座塵封了五千多年的古老遺跡終于正式向公眾打開了大門。

據公園負責人王剛介紹,目前開放的是良渚古城遺址的城址區,人們可以看到城門、城墻、宮殿、反山王陵的三重結構以及考古體驗區、河道與作坊等,這些作為當時考古的重要遺址點現在都對公眾開放。其中,最有特色的是城址的整個三重結構,這是整個良渚城鎮建設的一個大概念;其次是河道與作坊,反映了良渚文化時期的手工業、農業以及人們的生活狀態;再者就是宮殿,充分彰顯出良渚古城恢宏雄偉的氣勢。由于受限保護的舉措,考古發掘出來的遺跡現在還沒辦法得到很好地呈現,現場看到更多的只是古城遺址的輪廓。因而,按照這一考古遺跡的特點,杭州良渚遺址管理區管委會文物與遺產管理局副局長孫海波認為,整個園區規劃的展陳作業應主要分為兩個方面:

首先是對良渚古城遺址價值的闡釋要到位。作為考古遺址公園,園內所有的展陳較之其他景點難免顯得抽象,畢竟歷經五千多年的歲月剝蝕,良渚這片古老的土地很難再呈現出當時輝煌的場景,人們能看到的更多的是遺留下來的廢墟和荒土。因而出于游覽角度的考慮,園方在各處景點內設立了大量的解說牌,再配合園內提供的解說服務,通過這種最大化闡釋的方式讓人們了解良渚古城及其文化。

其次,通過沉浸式、互動式體驗的方式,讓人們了解良渚文明,從而達到寓教于樂的效果。園方通過對古代良渚人民生產生活的深入研究,設立了五座實體房,并設置了玉器、陀螺、紡織等傳統工藝的體驗環節,讓游客浸入式感受良渚文化中手工藝的獨特魅力。室外還設有古代舂米以及夯土的體驗裝置,讓游客能夠切身體驗古代良渚人民的日常生產生活狀態,繼而進一步感受過去。

作為考古遺址公園,良渚古城遺址公園嚴格遵循保護第一、最少干預、真實可逆的建設原則,在保護原址不受破壞的前提下,盡可能最大程度地呈現五千多年歷史下良渚最自然的一面。

以陸地城門為例,作為良渚古城五千多年前唯一的一處陸地城門,現今殘存了三個土丘,俯瞰呈“品”字形,并同外圍的兩個小土墩一起構成了四個通往古城的通道。考古發掘時,土丘的殘存高度為一米左右,現在經人工堆筑,展現的高度達四米多。而真實的城門被掩蓋在人工堆筑的土墩下方,在堆筑的土墩上方則種植有成片的三葉草。三葉草是一種淺根系植物,在保持土墩自然美觀的同時,也不會對古城門的墻體造成損傷。

反山王陵的墓葬展示同樣也是保護性展示,通過考古遺跡模擬復原的形式,將景點還原至1986年反山十一座墓葬發掘時的狀態,而真實的墓葬則位于展示墓葬下方約八十厘米處,出土玉器的擺放也與真實出土時的場景無二。由于墓葬屬于土遺址,不能暴露在外,所以園方基于此種因素考慮,對墓葬進行了架空回填,這樣就在保證考古遺跡能夠得到充分保護的同時,高度還原了當時考古發掘現場的真實場景。

良渚城的古與新

“良”意為“拖尾”,即狼尾或半個波浪形,“渚”是可供一戶人家居住的小洲,“良渚”的字面含義是側面形狀如半個波浪的小洲。五千多年前的良渚處于濕地沼澤之中,城內的水網長度超過三十千米。如今,盡管都市的城市建設節奏飛快,但依然保留了一隅良渚的寧靜,水鄉澤國與溫潤文化依然在這里綿延傳承。在這里,新與舊不是沖突的元素,而是和諧共生的,這也賦予了良渚新的魅力與生機。

良渚所代表的不僅僅是良渚古城的圖騰,也是新區崛起的縮影。

良渚在傳承。文化的傳承離不開教育,中國美術學院的新校區選址良渚,預計于2020年9月投入使用。新建成的良渚校區將以“三院三基地+X”的建設構架,打造創新設計教育、研發和產業孵化新型校區。

良渚在轉型。良渚夢棲小鎮作為國內首個省部共建的工業設計小鎮,同時也是世界工業設計大會的永久會址。小鎮重點從發展智能制造企業、延伸設計產業鏈、打造設計開放大學為抓手,實現科技、項目、人才三方面提升,去年第二屆世界工業設計大會、設計周的成功舉辦則進一步擴大了小鎮的影響力。除此之外,良渚國際生命科技小鎮已列入浙江省第二批省級特色小鎮培育名單,并成功舉辦了第二屆世界生命科技大會。

良渚的舊與新相交織,譜寫著一曲和諧的交響樂。

良渚古城遺址內開辟的莫角書院以“莫角山下的五千年”為精神動力,致敬良渚五千多年的文明。該書院除了向公共開放公益閱讀空間,還邀請了全球考古、歷史、文化領域的專家學者一同分享并傳播良渚文化,嘗試構建一場過去與未來的對話。

另外,5G數字技術也引入到了良渚古城遺址公園內。園方與中國移動開展合作,啟動了“5G+文物展示”項目,通過5G建模的方式將地下文物更好地展現出來,讓人們可以從各個角度立體化地觀賞文物。

五千多年的時光流轉沉淀下良渚的吉光片羽,我們懷著敬意去觸碰,想要將過去與現在相連,而良渚依然以它溫潤綿長的氣息滋養著這片土地。

一座城的沉淀與新生

良渚古城是良渚王國權力與信仰的中心,而玉器作為權力與信仰的載體在古代有著極其特殊的地位。玉文化與治玉精神傳承至今,而玉的象征意義也為良渚新時代的文化發展注入了新的內涵。

良渚好玉

良渚古城遺址的出土器物包括玉器、陶器、石器、漆器、竹木器、骨角器等,總量達一萬余件。其中,玉器主要作為隨葬品出土于分等級的墓地,材質以透閃石為主,器形包括玉琮、玉鉞、玉璧、三叉形器、冠狀飾品、錐形器、玉璜、半圓形飾品、柱形器、玉鐲、玉織具、玉紡輪等,以及圓雕的鳥、龜、魚、蟬等動物形玉器。

7月16日至10月20日,集全國各地良渚玉器精粹的展覽在故宮博物院舉行。此次特展是良渚文化展覽史上以玉器為主的集大成展,也是目前良渚玉器展示規模最大的展覽。

琮首創于良渚文化,為高等級貴族所有,是古代溝通天地人神的重要禮器。玉琮內圓外方,中部貫穿,四角刻神人獸面像,蘊含著良渚先民的宇宙觀和精神信仰。出土于反山12號墓的玉琮為國王用玉,是迄今雕琢最精美、品質最佳、體量最大的玉琮,被譽為“玉琮王”。

玉鉞是從斧演變而來的一種器形,裝上握杖,相當于權杖,是良渚文明中軍權的象征。“玉鉞王”也出土于反山12號墓,是目前唯一雕琢有神徽和鳥紋的玉鉞。

璧是一種中央穿孔的扁平狀圓形玉器,體現了貴族對財富的占有。在現已出土的眾多良渚玉璧中,絕大多數都是素面無紋,極少數刻有紋飾或符號,而鳥立高臺紋玉璧正面雕有精細的鳥立高臺紋飾,制作精良,可謂是良渚玉器中罕見的珍品。

反山12號墓還出土了鑲嵌有小玉粒的嵌玉漆杯,其腹部一周有一百四十多顆小玉粒,玉粒長度甚至小到一至兩毫米。這不僅說明當時玉材的珍貴,也體現出良渚人當時就已能夠充分利用邊角玉料。

此外,考古人員在良渚瑤山遺址7號墓墓主人頭部發現了一件三叉形器,出土時上方有一根長玉管,推測良渚人使用時是把玉管插在三叉形器上佩戴的。良渚人把雕刻有神像的三叉形器戴在頭上,借此成為神的扮演者。

玉鳥是一種玉墜件,背面有縫綴孔,出土量很少,一些玉鳥還雕琢有神像的眼睛。出土于反山遺址的玉鳥長4.36厘米,兩翼寬5.33厘米,厚0.93厘米,一般與玉管、玉珠等組成佩件,作為項飾、手腕飾品或腳飾等佩戴。

玉的文化

良渚先民擁有高超的制玉技藝,打樣、鉆孔、切割、浮雕、陰刻,樣樣精細。比如一毫米寬的玉材上可刻畫五條線,而且互不重疊,堪稱鬼斧神工。玉器上所刻的神像體現了良渚人統一的精神信仰,完整的神人獸面像出現在很多高等級玉制禮器上,上部是頭戴“介”字形羽冠的神人形象,下部是瞪著滾圓大眼、露出獠牙的猛獸面目,神人加神獸的復合形象或許就是良渚部族崇拜的神徽。

良渚社會還將玉器用來標識身份、等級和地位,比如代表神權的玉琮、象征軍事指揮權的玉鉞、體現財富的玉璧等。反山王陵第12號墓中曾出土大量玉石做成的琮、璧、鉞、冠狀器,成組的環鐲、管珠、端飾等密密匝匝地堆出了一座珠光寶氣的地下世界。良渚的王、王室成員、貴族通過玉禮器系統達到對神權的控制和對王權、軍權和財權的壟斷,以此來體現王權神授的統治思想。

統一精神信仰,區分社會階層,維系地域管轄,玉是良渚文明模式的重要特征。日本學者在比較了各地出土的玉琮后認為,它們絕大多數是由居住在良渚古城的玉工們制作,然后由良渚的貴族集團派送、饋贈給各地的。

良渚玉,千年瑰寶放華彩

玉鳥

鳥立高臺紋玉璧

嵌玉漆杯

玉叉形器

特別策劃

隨著良渚古城遺址申遺成功,良渚文化備受關注。那么,能制造精美玉器的良渚人的生活又是怎樣的呢?

臨水而居的愜意生活

良渚古城位于“C”字形沼澤地,城中心到周邊山脈等距,體現了古人“天地之中”的思想。古城水系發達,老百姓臨水而居,木板制成的河岸考究漂亮,河岸兩邊分布著成排的房屋和臨水碼頭。考古發現,河道里有大量的生活用品,比如陶器、骨器、加工殘剩的玉料等。

那時,有一定身份地位的良渚人都會佩戴精美玉器,不同的玉器飾品象征著主人的身份和社會地位,老百姓也會佩戴玉器飾品,只不過工藝沒有貴族們的那么精致。

吃什么?稻米和各種水產品

民以食為天,古時良渚人都吃什么?

在良渚古城遺址中,考古人員發現了大型稻谷貯藏遺跡、規模化水稻田,還有復合犁耕農具等遺跡、遺物,如石鐮、石犁等。良渚先民生活的太湖流域原本就是水網密布的沼澤平原,水稻得益于良好的氣候條件長勢多半不錯,自然成了古良渚人的主要食物之一,所以,也有人稱良渚人為“食稻之民”。

此外,良渚遺址中有陶、石質的網墜出土,這些網墜一般用在漁網上。另外還出土了一種雙翼式箭鏃,在功能上比較接近魚鏢,有可能是用于捕魚的。太湖流域很適合螺蚌魚蝦的生長,舟楫、漁具出現得早且發達,這也有利于古良渚人進入水域捕撈水產品。

五千多年前的良渚人是勤勞的,他們種水稻、捕魚蝦,筑屋制陶,飼蠶養豬,在飲食上更是講究葷素搭配、營養均衡。

穿什么?麻織物是衣料

說起史前人類,現代人腦海中多半會出現身披獸皮、頭插羽毛的古人形象。但古良渚人的服飾其實相當講究,在御寒等實用功能之外,更是區分等級和身份的標志之一。

良渚古城遺址普遍出土有紡輪,多為陶質,少量為石質,偶爾也有一些玉質的。反山遺址M23墓的主人為女性,墓中發現了三對織機構件的玉端飾,連接鑲插的木桿已朽爛,遺痕長約三十五厘米。有研究認為,這三對鑲插端飾加工較精細,外形雖不同,但相疊在一處間距一致,可能是紡織器具,似分別是卷布軸、機刀和分經器。

卞家山遺址出土的一些陶器蓋紐上殘留有麻布印痕,也可作為良渚人著麻衣的佐證。綜合起來看,古良渚人的服裝以麻織物為主,很可能已經使用苧麻作為衣料。

良渚古城的歸途

無論是從玉器、食物還是服裝等方面,一系列考古成果都在告訴世人,古良渚人的生活在當時比較精致,農業、手工業都相當發達。

大約在距今四千二百年左右,良渚古城所在的杭州盆地發生了很大的洪水,整個盆地都被洪水淹沒,形成了一米多厚的洪泛層,這一地區變得不適合人類生活,良渚古城也從此消失了。直到戰國晚期至漢代,這里才開始重新有人類生活,這也是良渚古城能夠得以完整保留的一個原因。

據考古發現,良渚玉琮最南在廣東有發現,最北到達陜西延安,這說明五千多年前的文明是互通流動的。

(上官云 王新月)

古良渚人的精致生活

良渚遺址之所以能實證中華文明,很大程度上在于良渚遺址中發現了宏偉的堤壩、城墻和大型建筑遺址,說明五千多年前的良渚已具備了復雜的社會分工、充沛的勞動力和高超的工程水平,而這一切都不是原始部落所能擁有的,只有步入文明階段的古國才能營造出如此高水平的建筑工程。也就是說,建筑遺址證明了良渚的文明。

百年來,探索中華早期文明的考古學家們在國內許多地區發現了如陜西的姜寨、湖南的城頭山、浙江的河姆渡、湖北的盤龍城、河南的二里頭與偃師商城、陜西的鳳雛等一系列重要的考古遺址,在這些遺址中皆發現了重要的建筑遺存。通過建筑考古學的系統研究,我們可以與其他考古材料形成多維互證,還原歷史。例如,從姜寨、城頭山等遺址中的“大房子”到二里頭遺址中的大型回廊院落,其間的一系列建筑演變恰是從聚落到國家的歷史腳步。這些遺址如滿天繁星一般,描繪著中華早期文明多元一體的進程。

建筑可以見證文明,與被歷史掩埋于地下的建筑遺址同理的是地面上保存至今的各種類型的建筑遺產,其上棟下宇、一磚一瓦無不客觀記錄著中華文明的特色、演變和際遇。馮友蘭先生說,中國的哲學蘊含于“人倫日用之中”,中國建筑即處處體現著人倫秩序與“和而不同”的東方智慧;朱啟鈐先生說,中國建筑有“歷劫不磨之價值”,中國建筑即一脈傳承至今;日本學者伊東忠太先生曾評價中國建筑“其歷史異常之古,連綿至于今日,仍然保存中國古代之特色,而放異彩于世界之建筑界”,這“異彩”不單純指建筑技術層面的輝煌,更是文化的成就與散播。誠如梁思成先生所言:“中國建筑乃一獨立的建筑體系,一貫以其獨特純粹之木構系統,隨我民族足跡所至,樹立文化表志。”

由此可見,建筑遺產是認識一個國家的窗口,是認識一個時代的典籍,是連接一個族群的紐帶。百年來,數輩學人為揭示建筑遺產的價值,上窮碧落下黃泉,篳路藍縷,殫精竭慮。當民國政府不重視建筑遺產時,為研究、搶救和弘揚中國的建筑遺產,朱啟鈐先生捐出個人財產,倡議成立了中國營造學社,開啟了中國學者科學研究建筑遺產的先河;當社會動蕩、山河淪陷時,中國營造學社的先生們不畏生命之險,無暇生計之艱,依舊測繪于荒野,研究于陋室,因為他們相信建筑遺產承載著國家和民族的歷史……數百年來激蕩的歷史證明,無論在何種境遇下,總有人忠實地守護著中國的建筑遺產,因為他們認識到建筑是記錄文明的載體,是認識文明的維度,是創新文明的技藝。

建筑遺產的傳續就是文化的延展,當我們審視建筑遺產時,不能只看到其精巧的構造和優美的造型,更應意識到見物亦需見人。我們所審視的是久經歲月洗禮、時間沉淀的文明和守護這份文明的尊嚴,是歷史上有名或無名的人們用他們的財富、智慧、才情乃至生命創造和守護的文明成就。

浙江良渚的建筑遺址見證了五千多年前的中華文明,山東曲阜的孔府、孔廟、孔林向世界展示了兩千多年的儒家文化傳承,泰山、黃山、華山、三清山、武當山上的古建筑是中國“天人合一”思想的典范,北京中軸線和河南登封古建筑群輝映著“天下之中”的傳統理念,蘇州古典園林如凝固的詩畫于四季變幻中描摹著士大夫的風雅,安徽古村落的花板雕梁在潛移默化中渲染著耕讀報國的家風,莫高窟、云岡石窟、龍門石窟、五臺山、峨眉山是中國佛教文化名勝,澳門歷史城區和鼓浪嶼則烙印著中外文明的碰撞與交融……建筑遺產全方位闡釋著中華文明,雖飽經滄桑,歷經劫難,但依然堅強地存在著,無論是繁華的都市還是偏僻的山野,建筑遺產都不曾消失于我們的視線。

科學地研究、有效地保護、合理地利用好我國的建筑遺產,才能無愧于新時代的期望,無愧于民族偉大復興的要求。

(北京大學考古文博學院教授 徐怡濤)