黃閣麒麟舞發展中存在的問題及對策分析

◎楊澤婷 朱小康 吳梓源 招建貞 李紅彥

(廣東白云學院 廣東 廣州 510450)

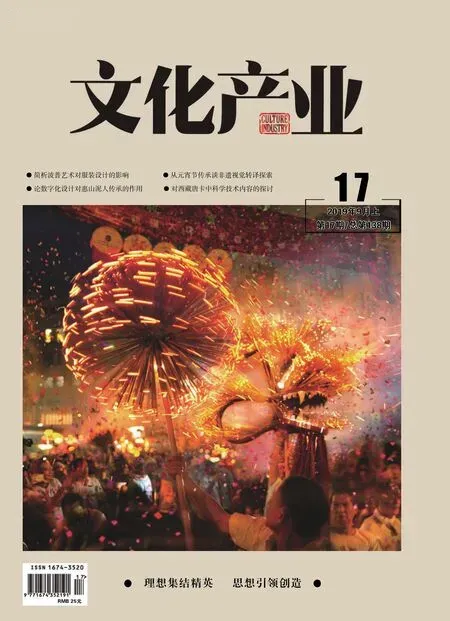

廣州市南沙區黃閣鎮,歷史文化悠久而豐富,是著名的“麒麟之鄉”。黃閣麒麟舞是寶貴的文化財富,也是區域民俗文化的代表,其發源至今已有一百多年的歷史。深入挖掘黃閣麒麟舞的歷史價值、藝術價值,探究黃閣麒麟舞的傳承與創新措施,為區域民俗文化的發展推廣提供借鑒。

一、黃閣麒麟舞發展現狀分析

(一)黃閣麒麟舞主要發展歷程

黃閣麒麟舞發源至今已有一百多年的歷史。麒麟舞在傳入黃閣以后,曾兩次中斷發展,一次是在抗戰期間,另一次是“文革”期間。1945年抗戰勝利后,村民們又高興地舞起了麒麟,并于1947-1948年達到一個新的高潮。

黃閣麒麟舞主要流傳于黃閣鎮的大井村、蓮溪村、大塘村和東里村。村落中各自建立一支麒麟代表隊并且設有民間社團弘揚麒麟文化。2000年11月,黃閣麒麟舞在“全國廣場民間歌舞大賽”中榮獲全國民間藝術最高獎項——“山花獎”;2001年,黃閣鎮被中國民間文藝家協會授予“麒麟之鄉”的榮譽稱號;2006年,黃閣麒麟舞被評為廣東省第一批省級非物質文化遺產保護項目;2018年10月,廣州市南沙區黃閣鎮教育文化體育中心為黃閣麒麟舞申報國家級非物質文化遺產。至今,黃閣麒麟舞已獲得多個國家級獎項、20多個省市級獎項[1]。

(二)黃閣麒麟舞的社會價值

優秀傳統文化既是民族生存和發展的精神支撐,又是民族走向富強的軟實力資源。南沙黃閣麒麟舞作為一種民俗文化,表現了勞動人民對五谷豐登、人丁興旺、安康幸福生活的愿望和向往。麒麟舞不僅具有較高的藝術欣賞價值,又有宗教學、民俗學、歷史學等方面的研究與傳播價值,對加強民眾凝聚力、規范民眾行為有較好的促進作用,對于當地民眾文化品格的塑造亦有相當重要的作用。

二、黃閣麒麟舞發展中存在的問題分析

(一)制約黃閣麒麟舞發展的自身因素

1.麒麟舞表演形式傳統復雜

麒麟舞最初是醒獅舞和武術表演的附屬節目,主要用于武術表演之后娛樂觀眾,調節氣氛。所以,麒麟舞與武術有著十分密切的關系,學習麒麟舞需有一定的武術基礎;武術基礎越扎實,舞出的麒麟觀賞性越高。因此,一般初學者需先學習一至兩年武術方可開始學習麒麟舞,表演形式的復雜度在一定程度上制約了麒麟舞的傳播。

在當代,傳統的麒麟舞在表演形式以及形象風格上較之醒獅舞有兩大困境。

其一是表演形式過于復雜,黃閣麒麟舞在發展過程中吸收了莫家拳的武功,有“繞頭、抖頭、左右扭頭、跳躍、滾地、耍尾、采青”等許多基本動作和“雙麒麟舞、玉麒麟舞、麒麟吐玉書”等繁多的表演套路,這是值得肯定和發揚的。但是,其在發展過程中卻并未取其精華、去其糟粕,所有基本動作和表演套路都成“一鍋粥”,也就造成表演形式復雜且時間較長的問題。據黃閣麒麟文化研究者麥耀秋所述,傳統麒麟舞在表演之時,重復了很多基本動作和表演套路,表演很是繁瑣復雜,并且很多動作毫無意義,觀賞性不高,最終呈現出來的是一場接近30分鐘的漫長演出。

其二是過于傳統,缺乏創新。黃閣麒麟舞從產生發展至今,在道具、表演程序以及表演步伐上大同小異,在融合莫家拳以后,就基本保持不變,未曾繼續創新發展,只有少數表演環節為了迎合觀眾的需求,才借用舞獅、舞蹈和武術中的某些動作。如今,麒麟舞要發展,不能僅僅局限于重要節日進行演出,應在更多場合出現它的身影,其表演形式便是限制其發展的重要因素之一。

2.麒麟舞傳承人才的缺乏

傳統的麒麟舞傳承,一般為師傅口頭教授,師傅與徒弟之間口耳相傳,傳承之間缺乏文字記錄,導致學習麒麟舞的難度較高。一般人如果從十來歲開始學習麒麟舞,大約需要一年才可以達到入門的程度,其中練習武功基本功就需要六個月左右,在學成之后還需要經歷多場演出,具備豐富的表演經驗才可充當師傅,而麒麟舞在以前只在節日慶典上表演,由此便可得知麒麟舞真正展演的次數是不多的。最終的結果便是師傅很少、傳承緩慢、人才緊缺。

作為一種大眾民俗文化,黃閣麒麟舞的傳播主體是當地群眾,在黃閣當地創建了麒麟小學、麒麟中學。但當地居民對孩子的教育也是要求以學習為重,并不支持孩子學習麒麟舞。現階段,麒麟舞非常缺乏專業的傳承人才。

3.麒麟舞推廣度不高

黃閣麒麟舞起源于清末民初,傳承至今已有一百多年的歷史。在很多當地人眼中,黃閣麒麟舞只能用于重大節日慶祝。其實,作為一項非物質文化遺產,它還具備更多豐富的內涵。它不僅僅是一場喜慶表演,更是黃閣當地的一個地域文化象征、一種民俗文化藝術。要傳承和發展黃閣麒麟舞,就要深入挖掘黃閣麒麟舞的本質、社會價值以及教化功能。

(二)制約黃閣麒麟舞發展的外部因素

1.地域因素的影響

限制麒麟舞傳播的因素中最重要的便是地域因素。麒麟舞只在珠三角地區、長江中下游一帶的一小部分地區盛行,遠遠不及獅舞的普及度和歡迎度高,在很多不太了解的人看來,麒麟舞便等同于獅舞,較少有人主動去了解麒麟舞。其次,麒麟隊伍一般只會在春節、元宵之時在各鄉村受邀表演或者私下進行表演,黃閣地區各村擁有的麒麟數量普遍只有一到兩頭,麒麟的數量少、人員少也是限制麒麟舞知名度的原因之一。另外,從20世紀80年代開始,除保留了下新年拜門的習俗以外,諸如用麒麟在婚禮上迎親等習俗都消失殆盡了,這致使麒麟舞亮相的機會越發稀少[1]。

2.新媒體形勢的影響

隨著手機、互聯網的不斷普及和應用,以互聯網為核心的傳播手段發揮著越來越重要的作用。當前,麒麟舞并沒有充分發揮出互聯網、手機這些傳播媒介的作用,人們很難通過這些媒介了解到更多關于麒麟舞的訊息,這也致使較少人認識并了解麒麟舞。隨著人們生活水平的不斷提高,對麒麟舞的文化需求也在不斷更新,因此,對麒麟舞文化必須在表演形式和傳播內容上進行大膽創新,這是讓麒麟舞受到大眾歡迎并不斷發展的重要途徑之一。

3.政府扶持力度不足

在麒麟舞發展過程中,當地政府起著非常重要的作用。麒麟舞雖然被列為省級非物質文化遺產,當地政府也在麒麟舞發展過程中采取了一些創新和改革措施,對于麒麟舞的賽事活動也給予了一定的支持和鼓勵。但對于一個民俗文化而言,這樣的扶持力度是遠遠不夠的。應加大資金投入,建立人才培養制度,興建相關展廳展館,讓麒麟舞真正“走出去”,走向全國、走向世界。

三、推動黃閣麒麟舞發展的具體措施

(一)豐富表演形式,融入時代特點

由于黃閣麒麟舞的舞蹈比較專業化,導致了一種外行人看花俏、內行人看門道的局面。因此,黃閣麒麟舞應該在表演中加入更多大眾元素,提高和觀眾的互動性,通過兼收并蓄,取其精華地學習借鑒舞龍舞獅中的優秀舞蹈模式,豐富麒麟舞的表演形式。在當下這個多元文化碰撞的時代,想要吸引更多的人關注并喜歡麒麟舞,應與時俱進,融入時代的新進元素。在豐富表演形式的同時要融入改革開放時代精神和愛國主義為核心的民族精神,在創新的同時加入宣揚社會主義核心價值觀的元素,這是對黃閣麒麟舞藝術的一種升華[2]。

(二)利用現代化科學技術進行宣傳

當今社會,傳播手段越來越豐富便捷,傳播范圍也日益廣泛,例如當下盛行的短視頻,黃閣麒麟舞也應緊緊抓住時代機遇,借助短視頻等網絡傳播方式,把黃閣麒麟舞的優雅舞姿展現給更多的觀眾,讓觀眾通過視頻更深入的了解黃閣麒麟舞,為弘揚黃閣麒麟舞打下深厚的群眾基礎;其次,借助微信公眾號,微博等網絡社交平臺,發布關于黃閣麒麟舞的介紹、發展歷史,表演視頻等相關資料,并通過移動媒體進行傳播。不斷增加宣傳的途徑和渠道,并且在宣傳方式上不斷創新,與時俱進,才能使麒麟舞文化穩步發展。同時為其他區域民俗發展提供一個可借鑒的經驗,造就各區域民俗百花齊放的新局面[3]。

(三)健全人才培養方案,優化傳承體系

當地政府應當提高對麒麟舞團隊的關注度,與黃閣麒麟舞傳承人共同建立相關人才培養方案,不斷改革傳承的機制,出臺相關規章制度,讓黃閣麒麟舞再創輝煌。黃閣麒麟舞教學,應在傳承過程中不斷改革創新教授形式,將傳統的口頭教授與多媒體相結合,規范教學內容和教學形式的同時,提高教學質量,寓教于樂。

(四)政府加大投入,完善相關機制

黃閣麒麟舞的傳承,離不開政府的支持。黃閣麒麟舞是南沙黃閣傳統文化的重要組成部分,承載著黃閣的歷史和南沙黃閣人民的情感。當地政府應該加大投入力度,使黃閣麒麟舞的傳承保護得到落實,具體可在場地提供、宣傳、人才培養、活動舉辦等方面給以支持。

黃閣麒麟舞發展至今已有100多年的歷史,其歷史價值、社會價值值得我們深入研究。政府可在當地博物館設立相關展廳,開展主題交流活動,以傳播黃閣麒麟文化,提高當地知名度,為黃閣麒麟舞帶來較好的發展機會。同時,應該積極組織黃閣麒麟舞與其他區域民俗文化進行交流與合作,通過舉辦大型文化交流活動,既能使其他區域民俗文化在交流中不斷發展,也能提高黃閣在國內外的知名度。

四、結語

區域性民俗文化不僅是當地文化的沉淀,更是中華優秀傳統的結晶。隨著新時代的發展,優秀傳統文化唯有跟上時代的步伐才能讓更多人感受到它的魅力。應切實解決麒麟舞這一非物質文化遺產在發展當中的問題和難題,使這一古老的優秀文化得到更多人的喜愛,從而煥發新的生機和活力。