想知道心血管病發病風險有多高,“ASCVD風險評估”告訴你

潘柏申

風險指標眾多,綜合評判不易

高血壓、吸煙、血脂異常、糖尿病、超重與肥胖、身體活動不足、不合理飲食等都是患心血管疾病的重要危險因素。如何對這么多的風險指標進行綜合評判一直是多年來困擾醫學界的重要問題。

1998年以來,歐美科學家們建立了Framingham風險積分、ATPⅢ指南、SCORE風險積分、ORISK積分、Reynold積分等多個評分系統,綜合利用血糖、血脂、血壓及生活習慣等臨床數據來協助心血管疾病的發病風險評估。不過,這類評分模型存在適用人群年齡范圍較窄、對患者病史有限制、人種限制較大等缺點,在中國人群中的應用較為有限。

多年來,國內外發布的血脂異常防治指南的核心內容均包括動脈硬化性心血管疾病(ASCVD)發病總體危險的評估方法和危險分層的標準,但涉及的參數分層十分詳細,評判與控制方案也很復雜,不利于臨床應用及推廣。

獨創“風險評估模型”,風險、目標、措施“一目了然”

為解決這一問題,復旦大學附屬中山醫院檢驗科通過對十多年來檢驗大數據的綜合統計分析,建立了一套適合中國人的ASCVD風險評估模型。只要輸入患者的生活習慣、家族史、用藥史,以及血糖、血脂等數據,通過計算機系統對這些信息分別進行評分并代入大數據模型,即可得出患者10年內ASCVD的發病風險,并自動導出個性化的風險評估報告。

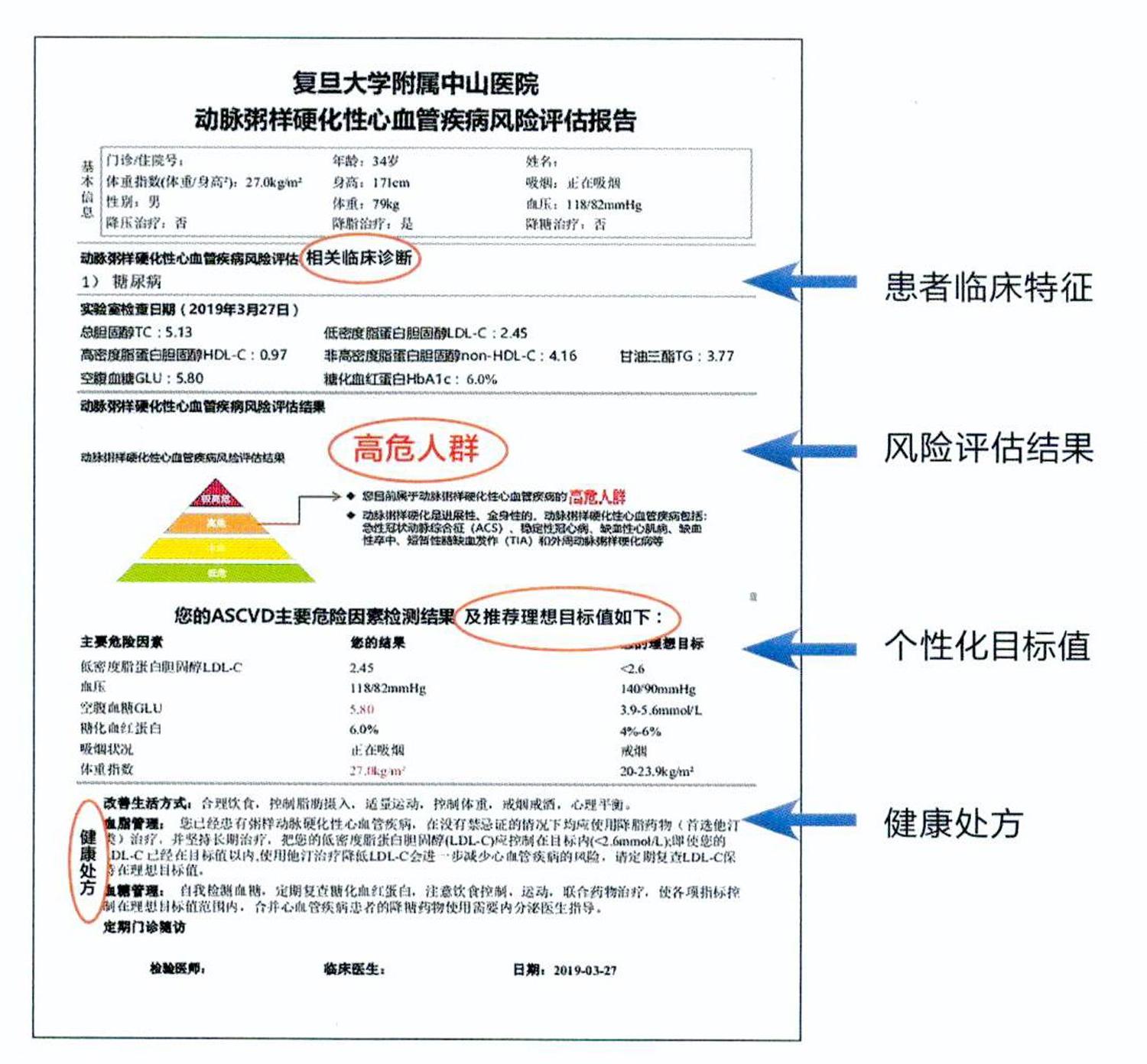

ASCVD風險評估報告分為四部分:臨床特征、風險評估結果、個性化目標值和健康處方。認真閱讀這份報告,患者就能輕松獲知自己ASCVD的患病風險及應當采取的防治措施。臨床醫生也能夠根據報告設定的個性化的血脂、血糖、血壓控制目標,制訂相應的藥物治療方案。

怎樣進行ASCVD風險評估

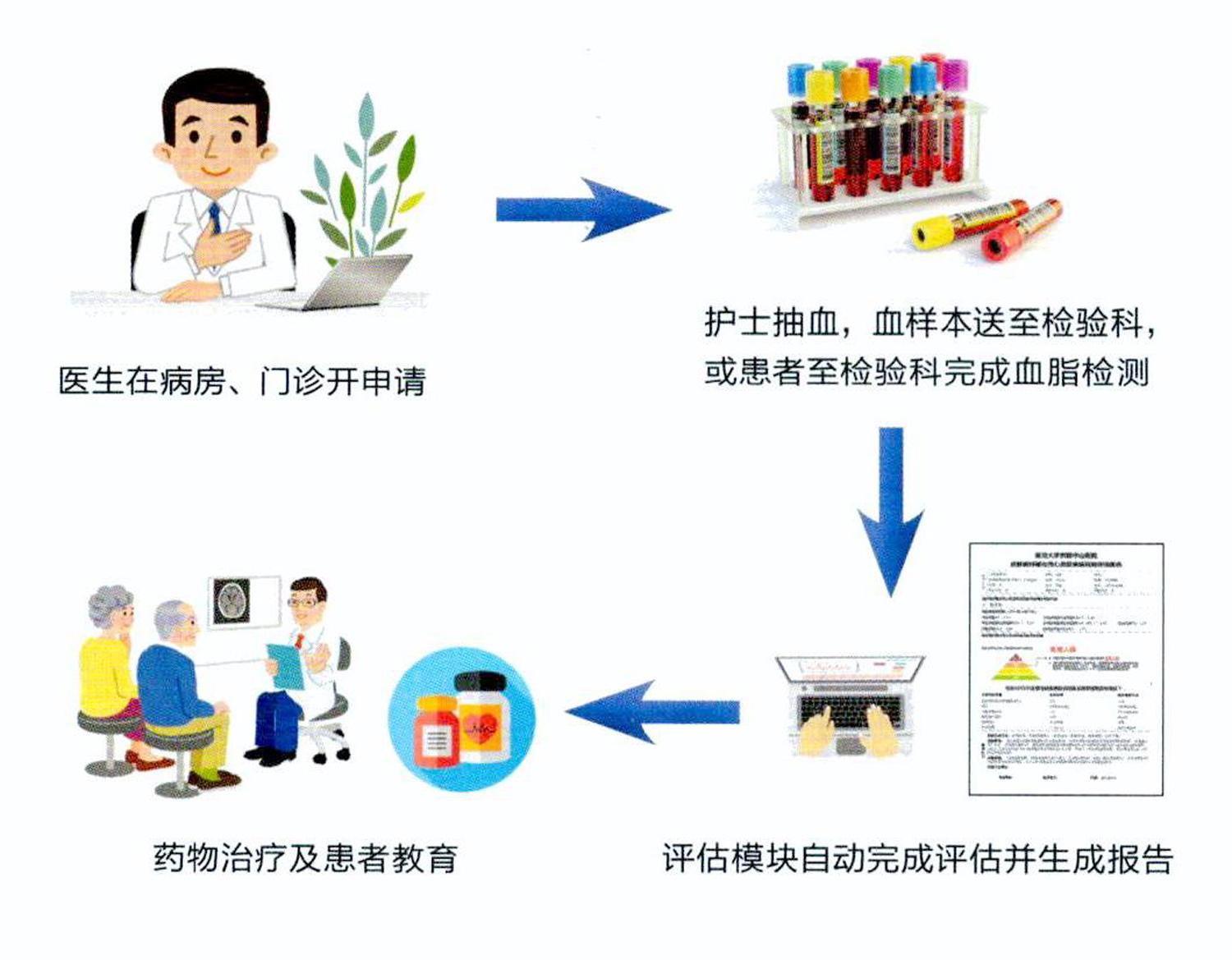

患者在門診就診時,由臨床醫生開具血脂、血糖等化驗單,并記錄患者身高、體重及相關病史信息。隨后,患者在檢驗科進行相關檢查。檢測完成后,檢驗醫師會將患者的相關臨床信息及檢驗結果輸入ASCVD風險評估模型中,由計算機進行評估與建模,最終得到一份個性化的ASCVD風險評估報告。患者可以參照評估報告,在醫生指導下進行針對性防治。