“天旋地轉”的耳石癥

李文濤 張凌凌

醫生手記

在眩暈病門診,我經常會碰到這樣一類病人:一躺下、起床、翻身就天旋地轉,還會惡心嘔吐,但不到7分鐘就好了,平時走路、坐著不暈。眩暈常反復發作,有的人難受得只能睡在躺椅上。我告訴這些病人,從癥狀上判斷,初步考慮是耳石癥,需要手法復位治療。這時,病人普遍感到很疑惑:耳石癥是耳屎造成的嗎?需要手術取出來嗎?

耳石非“耳屎”

耳石和耳屎不是一回事。耳屎在外耳道中,可以用工具取出來,而耳石存在于內耳的橢圓囊和半規管中,是掏不出來的;耳屎主要是耳朵的分泌物,而耳石是內耳碳酸鈣的結晶;耳石相對耳屎要小得多,只有20~30微米,肉眼不可見;耳屎的堆積會形成耵聹堵塞,耳石脫落會出現強烈的眩暈感,影響正常生活。

耳石癥又稱良性陣發性位置性眩暈,一般可分為兩類:一類為特發性,病因未明;另一類為繼發性,常繼發于梅尼埃病、慢性中耳炎、腦外傷等。內耳除了負責聽覺外,還有維持人體平衡的功能。內耳的橢圓囊和球囊上有一種感受直線加速度的結構,稱為囊斑,它的表面有一層耳石膜,附著很多的碳酸鈣結晶。當主管旋轉平衡的半規管發生炎癥或缺血損傷時,會導致耳石顆粒脫落、掉入半規管。當頭的位置突然改變時,耳石顆粒在半規管中移動,從而引起眩暈。

耳石癥多發于中老年人,女性略多,發病突然,多與頭位、體位變化有關。患者常說在抬頭晾衣服、低頭撿東西時,特別是躺下、坐起或翻身時容易出現眩暈癥狀,常持續數十秒,一般不超過60秒,可伴惡心及嘔吐。眩暈呈周期性發作,間歇期可無任何不適,個別病人在眩暈發作后有較長時間的頭重腳輕及飄浮感。

手法復位快又好

耳石癥主要治療方式是手法復位和機器復位。手法復位最常用,需要根據半規管及嵴帽結石部位的不同,選用不同類型的手法。治療時,耳石癥患者需要配合醫生在病床上做幾個翻轉的動作,使脫落至半規管的耳石回納入耳石囊。患者在復位過程中出現隨體位變化的眩暈為正常現象,不要緊張。

手法復位若操作不當會耽誤病情,所以務必由專業醫生進行治療。首先要排除腦卒中(中風)、前庭型偏頭痛等其他疾病引起的眩暈,并根據誘發姿勢、眼震方向、發作時間、潛伏期及患者能否適應等,判斷具體是哪種類型以及屬于后半規管、前半規管、水平半規管中哪個部位的耳石。耳石癥患者如能在早期得到正確的診斷和治療,多數預后良好。大多數耳石癥患者經1~2次手法復位后能痊愈,少數嵴帽耳石或難治性耳石患者需較長時間復位,并配合藥物治療。

耳石癥復發率較低。據文獻報道,復位后3年觀察的復發率為10.9%,50%的復發產生于復位后6個月內,50~60歲人群多見,勞累、情緒緊張、壓力大為主要誘因,可再次進行復位治療。

中藥防暈效果佳

中藥對耳石癥手法復位后殘留的頭暈癥狀有較好效果。中醫認為,眩暈病機不離“風”“痰”“虛”。“風”主要是肝風,“痰”為痰濕,“虛”主要是氣血虧虛。本病的病位在頭竅,與肝、脾、腎三臟相關。肝腎陰虧,肝陽上亢,上擾頭目,發為眩暈。脾為后天之本,氣血生化之源,脾胃虛弱則氣血虧虛,清竅失養;或脾虛生痰,肝風夾痰,上擾頭目,發為眩暈。腎主骨生髓,腦為髓海,腎精虧虛,髓海失充,發為眩暈。

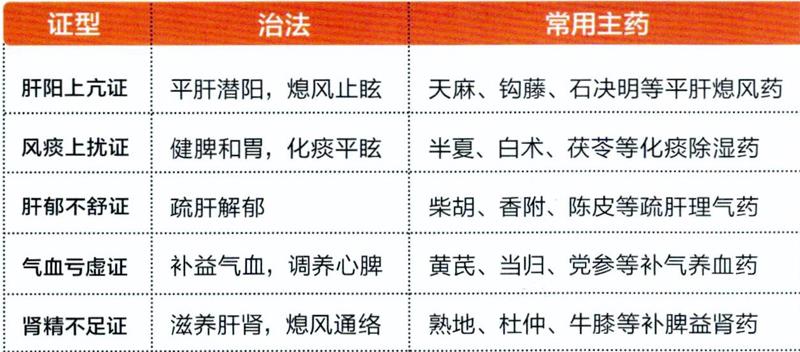

我科經過多年臨床實踐,將眩暈病分為五種基本證型并給予相應治療。

耳石癥患者多有緊張和焦慮情緒,可配以珍珠母、龍骨、牡蠣等鎮靜安神藥物。我們在臨床中總結出的“暈平方”主要由平肝熄風藥物和解郁安神藥物組成,對多數耳石癥后眩暈患者都有較好療效。

頭暈較頑固的患者需要配合前庭功能康復訓練,如快走、慢跑、跳操等,特別是平衡功能鍛煉。同時應保持良好的心情、保證睡眠,少喝刺激性的飲料,以盡快康復。